【编者按】“时光列车”的每一站都是一段时空的入口:法国文学家Jean Genet、墨西哥女画家Frida Kahlo、村上春树、美国诗人Sylvia Plath、三岛由纪夫、芥川龙之介…...所有影响过佩蒂·史密斯(Patti Smith)的人物都在站台上等她。她在他们身上感受到遥远的相似性,通过文字、画作、一件外套、一艘渔船......

佩蒂·史密斯,这位集作家、表演家、音乐家、视觉艺术家于一身,名列摇滚名人堂的“庞克教母”,上一本回忆录《只是孩子》,让所有人感到了她的文字力量。2015年推出新书《时光列车》,从公寓对街的伊诺咖啡馆开始,回望对她个人重要的十八段旅程。

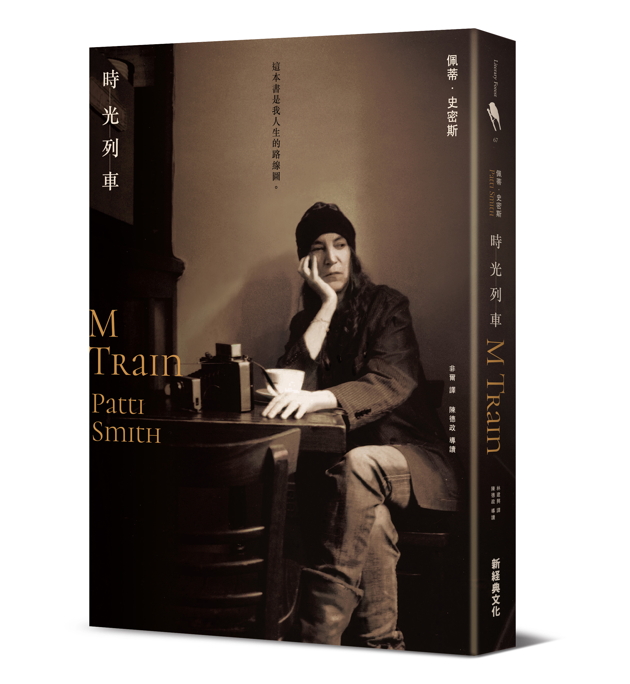

《时光列车》(M Train)

出版时间:2016年3月

出版社:新经典文化

作者:佩蒂 · 史密斯(Patti Smith)

译者:非尔

第九站 我如何搞丢了发条鸟

我收到查克的讯息,他的滨海咖啡馆开了。我所有的免费咖啡来了,我为他高兴,但不想出门,因为这是阵亡将士纪念日的周末,整个城市为之一空,是我最爱的样,何况周日影集《谋杀》正要播。所以我打算星期一再去查克的咖啡馆,周末就留在城里,陪陪探员林登和侯德。

这一阵子我房间正乱,我自己蓬头垢面更胜以往,正好跟这两个无声狼狈的警探作伴。他们老在寒风刺骨的跟监中苦守,在弹痕累累的汽车里喝冷咖啡,反正车外更冷。我到韩国小吃店用保温杯装了食物回家,放在床边准备晚点吃,再挑本书带在身上,往贝德佛街去。

伊诺咖啡馆里空空荡荡,我开心地坐下来读罗伯·穆席尔(Robert Musil)的《少年托勒斯的困惑》(The Confusion of Young Torless)。小说第一行就耐人寻味:开往俄罗斯的长途铁路上有个小火车站。一个普通的句子就能这么有力量,把读者不知不觉带往没完没了的小麦田野,奔向凶暴掠夺者的巢穴目睹一个无辜男孩遭毒害。

整个下午我就读书,完全没做其他事。厨师边烤着大蒜边用西班牙语唱着歌。

——你唱的这首歌在讲什么?

——死亡,他笑着说。不过别担心,没有人死,死的是爱情。

阵亡将士纪念日这天我早早就起,把房间整干净,用袋子把需要的东西装起来——墨镜,碱性水,一块麦麸松饼和我的《发条鸟年代记》(编者注:村上春树长篇小说)。从西四街车站我搭上到广渠站(Broad Channel)车站,在那边转车;整个车程五十五分。

查克的店就在皇后区,沿着洛克威海滩步道栈板上那片孤零零的商店区里唯一的咖啡馆。看到我很高兴,查克把我介绍给在场所有人,然后就像他承诺的一样,让我喝免费咖啡。

我站着喝那杯黑咖啡,端详着周遭的人群。都是些正在休息的冲浪客和来自劳动阶层的家庭,混合出一种友好气氛,一派轻松。我还意外地看到我的朋友克劳斯骑着脚踏车向我而来,他穿着衬衫还打领带。

——我才去柏林看我爸爸,他说。刚从机场过来。

——对呀,甘迺迪机场离这里非常近,我笑说,看着一架低飞的飞机正降落。

我们坐到长椅上,看着小孩们在波浪间戏水。

——主要的冲浪海滩就在堤防旁边往下走五个小路段的地方。

——你好像对这里很熟悉嘛。

克劳斯忽然严肃了起来。

——你一定不会相信,我刚买下这里的一幢维多利亚式的老房,就在海湾边上。有个很大的院子,我打算种出个大花园,以前在柏林或在曼哈顿我就想,但是没办法。

我们穿过木板路回店里,克劳斯也要了咖啡。

——你认识查克吗?

——这里大家彼此都认识,他说。是个真正的社区。

我们互道珍重,我答应不久后要来看他的房子和花园。说真的我当下就喜欢上这地方,绵长无尽的木板路和俯瞰海景的红砖建筑。我脱下靴子沿着海边走。我一直喜欢海只是不曾学会游泳。唯一泡在水里的经验是当年非我本意地突然接受浸信洗礼。

十多年后,小儿麻痺症大肆传染起来。我身体不好,连跟别的小孩去浅水湖或者池塘都不被允许,怕病毒透过水传染。但家里允许我去海边,在水陆交界的地带走走路,嬉闹戏水。慢慢地我就产生一种自我保护的畏水心理,后来还演变成害怕泡浸在水里。

弗雷德也不会游泳。他说印地安人都不会游泳,不过他很喜欢船。

我们花很多时间跑去看拖船,船屋,和拖网捕虾船。他特别喜欢老式的木船,有一回我们去密西根的萨吉诺旅游,发现有一艘船正在求售:五十年代末出厂的克里斯游艇,但恐怕已经不能开出海。我们买得相当便宜,并将它拖运回家,停放在院子里,朝着流向圣克莱尔湖的运河。

我对乘船下水没什么兴趣,但还是跟弗雷德一起拆掉船壳,把船舱擦洗干净,替木料部份上蜡磨光,给舷窗缝上窗帘。夏天晚上,我带上保温瓶装的黑咖啡,再帮弗雷德提一手六罐的百威啤酒,我们就坐在船舱里,听着老虎队比赛的广播。

我对运动一无所知,但是弗雷德对他底特律球队的死忠逼得我只好也搞清楚基本的规则,我们球队的成员,和我们的对手。弗雷德年轻时曾经被球探选进老虎队二军,担任游击手。他的手臂非常有力最后却选择只弹吉他,然而他对运动的爱好不曾稍减。

后来发现木船有一根船轴坏掉了,但当时没办法修。有人劝我们拆掉船报废,我们没那么做。我们决定把船放在原地,占据院子最好的位置,邻居看了都不禁莞尔。

我们还慎重地帮船取了名字,叫做诺华达,阿拉伯文,代表稀有之物,这名字来自纳瓦尔(Gerard de Nerval)的《开罗女人》(The Women of Cairo)中的段落。冬天的时候我们在船上盖一块厚重的篷帆布,到了棒球季,我们就把帆布移开在船上用短波收音机听老虎队比赛。

如果比赛延迟了,我们就坐在那里听手提音响放的卡带,听些没有歌词的曲子,通常是约翰·柯川的专辑,像《欢呼》(Olé )或《鸟园现场演奏专辑》(Live at Birdland)。

有一回很不巧,比赛到一半下起雨来,球赛暂停,我们就开始听贝多芬,弗雷德特别喜欢贝多芬。一开始听钢琴奏鸣曲,雨继续下个不停,我们就听贝多芬的《田园交响曲》,跟着伟大作曲家走上壮丽的乡间散步,听着维也纳森林里的群鸟歌吟。

棒球季快结束时弗雷德突然给了我一件底特律老虎队橘蓝色的制服夹克。当时是初秋,刚有一点凉意。有一天弗雷德在沙发上睡着,我披上夹克走出到院子里。

我挑了一颗之前从果树上掉下来的梨,用袖子擦一擦,月光下我就坐在草坪木椅上,把新夹克拉链拉高,像个年轻运动员收到大学录取通知时那样心满意足。咬了一口手上的梨,想像自己是个年轻投手,谁都还不认识我,却一口气连赢三十二场比赛,一举解除芝加哥小熊队多年无法得到冠军的干旱。比丹尼·麦克兰还多一场胜赛。

深秋初冬一个风和日暖的下午,天空转成一种异于寻常的黄绿。我打开阳台上的窗想看个清楚;从没看过这种景象。一开始静默无声,之后传来震耳欲聋的声响。闪电击中了院子里的大垂柳,它倒下。

这是圣克莱尔岸边最古老的一株柳树,垂枝所及由运河边缘一直延伸街对面。它一倒下来,巨大的重量便压垮了我们诺华达。弗雷德当时站在纱门边,我站在窗口,同时目睹这件事发生,心意相通感受一致。

我把靴子拎在手上走,赞叹着一望无际的木板步道,绵延不断的柚木拼接而起的这条路。这时查克突然出现,手里拿着大杯外带咖啡。我们站在步道望着海,太阳正要西下,天空渐渐变色为淡玫瑰。

——下回见了,我说。也许要不了多久。

——没错,这个地方讨人喜欢。

我看着那些冲浪客,他们穿梭在海跟高架火车之间的街道。回车站的路上我看上一块四周由饱经风霜的高墙圈起来的地产。那地方很像我跟弟弟小时候盖的阿拉莫式要塞城堡,残存的防风围篱撑起木头栅栏,还有一面用白线绳系着的招牌,招牌上手写着屋主自售的字样。

围篱太高,我看不到后面的样子,便踮起脚尖从一个破板条缺口往里头看,就好像当年美术馆给观众在墙上弄了一个洞,好让他们从那里窥视《给予》(Etant Donnés)——马塞尔·杜象的最后一件展览作品。

那块地大概二十五呎宽,纵度不超过一百呎,就是二十世纪初期附近兴建游乐园时分配给工人住的标准格局。有些当时盖了些可以住人的房子,但到现在也所剩无几。我找到另外一处围篱上的破洞,想把里面看得更清楚。

小小的院子长满了杂草,散布着生锈的瓦砾残骸、堆叠的轮胎,还有一辆拖车上头载着艘钓鱼小船,它几乎挡住了后面的小屋。回程火车上我想读点书,却无法集中注意力,满脑子都是洛克威海滩。

几天之后我上街漫无目的晃着,不知不觉走到唐人街。因为一路都在做白日梦,行经一家店的橱窗时,看到里面晾挂着一整排烧鸭吓一跳。我极需喝杯咖啡,便走进一家小咖啡馆,找个位置坐下来。

很不幸,这家叫做“银月咖啡”的根本不算什么咖啡馆,可是既然走进去,也不能就拍拍屁股走人。店里木头桌和地板刚用茶水揩过,空气中残留着淡淡的茶水味。墙上有个缺时针的钟,还有一幅褪色的太空人照片,装裱在婴儿蓝的塑胶框里。

桌上没有菜单,只有一张薄薄的卡片,展示四碟看起来样子差不多的蒸糕,糕的正中央都有个小小的红蓝或银色方块,像褪色的封蜡图印。至于里面到底包些什么,我没能看出来。

我当然很失望,我迫切需要的是咖啡,却不好意思起身走。乌龙茶的味道像小说欧兹国里的罂粟花田,令人昏昏欲睡。有个老妇人戳了戳我的肩,于是我脱口说:给我套餐。她用中文嘟囔了几个字就离开。

有只小狗乖乖坐在桌子底下盯着一个玩悠悠球的年长者。他反覆地用球去逗狗,那只狗只是把头转开。我尽量不要看着悠悠球,却不自觉顺着那根轴线忽上忽下左来右往。

后来我大概打盹睡着了,一睁开眼,桌上已经摆了乌龙茶和一个细细竹盘装的三块蒸糕。中间的蒸糕上是块淡蓝色方印,我不知道那意味着什么,决定最后吃这一块。

旁边那两块包着好吃的菜,中间那块的内馅最后倒让我惊喜——是精致的红豆口味,入口风味久久不散。我付帐走出门后,老妇人立刻把营业中的牌子翻到反面,尽管店里面还有客人、狗和悠悠球。我深信下次再逛到这区,一定再也找不到这间银月。

我还是需要咖啡,所以先绕到“亚特拉斯咖啡馆”,然后再走到对面的运河街搭地铁。我从机器里买了地铁卡,心里想着这张卡到头来一定会搞不见。我比较喜欢代币,只是那个时代已经过去。

等了大概有十分钟,我搭上前往洛克威的快车,这一刻我心情倒是很奇怪地雀跃起来,脑子快速动着,速度快到光靠语言无法表达。车厢里人不多,这是好事,因为我打算这一路上要花时间仔细想。当火车都还没到广渠站,差两站抵达洛克威海滩,我已经知道接下来要怎么样。

我踮着脚尖站在围篱前,透过板块裂缝往里看。种种模糊的回忆纷至沓来。空着的建地、擦破皮的双膝、火车停放场、神秘的游民区,难以靠近却妙趣无穷的神奇堆放场正是天使的所在地。

不久前我才被一本书上描写的荒废之地深深吸引,但眼前这里可是块真实的地。那块屋主自售的牌子似乎闪闪发光,就像荒野之狼在那个独自散步的夜里遇上的电灯招牌:神奇剧场。

不是人人都能进入,只限狂人!不知道为什么,这两面招牌对我来说合而为一。我把屋主电话号码抄在张小纸片上,然后经过步道去查克的店要了一大杯黑咖啡。我久久地坐在木板步道旁的长椅上,慢慢看着海。

这个地区完全掳获我,简直像在我身上下了魔咒,那力量甚至可以追溯到我已经不复记忆之处。我想起书中那只神秘的发条鸟,是你把我带到这里来的吗?我不禁这么想。就在海边,虽然我不会游泳;就在火车站附近,刚好我不会开车。

这里的木板步道让我想起年轻时在南泽西的几处步道——威德伍德、大西洋城、海洋城——跟这里相比也许更热闹,但却不及这里优美。这似乎是个理想的地方,没有告示牌,也没有怪里怪气的广告招牌。

还有那栋隐密的小屋!它很快就把我迷住了。我想像着这栋小屋改造后的模样,想着在里面沉思、煮义大利面、泡咖啡,当然还有写东西。

回到家,我看着纸片上的电话号码,一直没有鼓起勇气打。我把号码放在床头柜上的小型电视机前,当作护身符。最后我打给朋友克劳斯,请他帮我打这个电话。我这么做可能是怕发现那栋小屋并没有要卖,或者早已被人买走。

——好办,他说。我来跟屋主谈,把相关的细节找出来给你。如果将来能够做邻居,那就太好了。我的房子已经在装修,距离你这栋只有十个路段。

克劳斯想要有一座花园,也找到实现梦想的地方。我相信我一直也梦想着一个这样的地方,只是自己都不知道。发条鸟唤醒了一个古老但却反复出现的欲望——一个跟我的咖啡馆梦同样古老的梦想——想在海边找到个属于我的荒废花园。

几天之后,屋主的媳妇,一位善良的年轻女性,带着两个小男孩跟我在那排围篱前碰面。我们还没办法进去门里面,因为屋主把它上了锁。克劳斯帮我查出所有需要知道的讯息。

屋况不是很好,还有一些税务扣押权的问题,银行可能不太愿意贷款,所以买方被迫必须付现。其他还有一些人想买,但是期待买得便宜,所以出价都很低。我们讨论了一个合理的金额,我告诉她我需要三个月凑足钱,经过几番讨论,大家都同意了。

——接下来整个夏天我都在工作。等我九月回来,这笔钱就有了。我们得要相互信赖,我说。

我们握手,成交。她把屋主自售的牌子移开,挥手跟我再见。虽然还没办法看到屋子里的状况,我却毫不怀疑自己的决定正确。将来如果发现里面有什么好东西我就保留,不好的,我就重新改。

——我已经爱上你了,我跟这栋房子说。

坐在角落咖啡桌,我梦想着滨海那栋平房。按计算不到劳动节我就能凑够钱买下那座屋子。我已经把工作排得满满,从六月中到八月只要有事可以做我都来者不拒。我把行程排满,排上各种不同的朗读、表演、演唱和演讲。

我把书稿归档放入文件夹,把成叠的餐巾纸涂鸦装进大塑胶袋,再用亚麻布把相机包起来,然后全部锁上。我用金属小旅行箱打包,先飞到伦敦住一晚,请人把食物送进房开始收看ITV3的侦探影集。

接下来马不停蹄先去布莱顿、里兹、格拉斯哥,爱丁堡、阿姆斯特丹、维也纳、柏林、洛桑、巴塞隆纳、布鲁塞尔、毕尔包还有波隆纳。结束后我飞到古腾堡,开始北欧地区的小型乐团巡回演出。

我高高兴兴地投入工作,小心估算着不要在热浪袭人的天气里耗尽体力。旅行期间到了晚上,如果睡不着,我就起来写《半圆饰》(Astragal)的导读,这是本关于威廉·布雷克的专书,也谈及我对伊夫·克莱恩(Yves Klein)和法兰西丝卡·伍德曼(Francesca Woodman)的个人想法。

每隔一段时间我还会回头写那首献给波拉纽的诗,那段时间我还困在第九十六行到一百零四行之间。我似乎颇好此道,老是平白地把时间都投入某件事,有没有结果都不重要。要是我把这些时间用来组装缩尺模型飞机、贴贴小图案或涂模型漆,一切不是简单多了。

九月初我终于回家,疲累但心满意足。我把设定好的任务完成,整段期间只掉了一副眼镜。最后还有一场要到墨西哥梦特雷的活动,然后我就可以休个期待已久的假。

我答应要去参加一个女人支援女人的论坛,担任发言群中的一个。这些认真的运动人士真的非常努力,我常常不太懂她们在做什么。在她们面前我觉得自己远远不及,不晓得能帮上什么忙。只好读读诗篇唱点歌,再讲些话逗她们笑。

早上,我们其中几个人通过两个警方检查哨到浩斯特卡(La Huasteca)一个陡峭山崖的底部用管制线围起来的山谷。那地方美得惊心动魄,也确实危险,我们置身其中赞叹不已。

我对着白雪覆盖的峰顶祈祷,注意到二十呎外有道小小矩形的光。那是块白色石头,事实上应该说它是块石板,色泽像书写纸,好像等在那边看谁会把十诫之外的第十一诫蚀刻在它磨平的表面上。我走过去毫不犹豫地捡起那块石头,放进外套口袋,就好像我是被指派去这么做的。

我想把这座山的力量带到我的小屋去。我对这块石头当下就有了好感,沿途就一直把手插在口袋里为了摸着它,一本石材祈祷书。稍后到机场,海关检查员没收了它,我才意识到我并没有问过那座山可不可以拿走这块石头。

狂妄失敬,我颇感痛心,不折不扣的狂妄失敬。检查员坚定地跟我解释这可以当作武器来运用。我跟他说这是块圣石,求他千万不要丢掉,他不为所动照丢不误。这让我内心深感不安。我拿走一个大自然生成的美丽物体,把它带离开原来的栖息地,最后害它被丢到安检站垃圾堆里。

我在休士顿转机时,去了一趟洗手间。我随身还带着《发条鸟年代记》跟一本居家杂志,马桶右边有个不锈钢的台子,我把书和杂志往上面一放,心想这真是个体贴的设计,但是等我坐上了接驳班机,我发现手上的书都不在了。我觉得很难过。这本平装本上面密密麻麻画满标注记号,还沾上了咖啡渍和橄榄油,一路上已经成了我的旅伴,也是帮助我重新得到力量的吉祥物。

先是那个石头,现在是这本书:这到底意味着什么呢?我把那块石头从山上带下来然后被拿走,算是道德上还了债,这点我完全懂。但是掉书就不太一样,有点难以捉摸。

我等于无意间把自己跟村上那口井、那块废弃地还有那只雕像鸟的联系绳子放开了,也许是因为我找到了自己的地方,所以宫脇的家就离去,回到跟村上相连的世界。发条鸟的任务已然完成。

九月将尽,温度已降。我走在第六大道上,停下来跟街边小贩买了一顶新的针织帽。正要把帽子戴上时,一位老人走向我,他的蓝色眼睛闪着怒火,头发像雪一样白。我注意到他的羊毛手套都破损散开,同时左手还缠着绷带。

——把你口袋里的钱通通给我,他说。

我心想,这大概是有人想测试我,不然就是我无意中走进现代童话故事的开头了。我有一张二十元钞票跟三块钱零头,我一起放到他手中。

——好,过了一下他才说,然后把二十元还给我。

我跟他说声谢谢继续往前走,心情比之前还轻松。

街上的人行色匆匆,就像耶诞节前夕做最后采购的人群。我刚开始也没发现,但这种人群越来越多。有年轻女人手抱一堆花从我身边过,浓烈的香水味久久不散,好不容易散去,取而代之却是一阵晕眩。周遭每一样东西都清晰起来:跳动的心脏、乱风中传来的歌声带着种味道、还有朝着家的方向前进的人潮。

少了三块钱,富了世间的情怀。

种种迹象都是好的。成交的日期是十月四日。我的房地产律师一直想劝我不要买,他认为房子现在摇摇欲坠的状态,不利将来。如果想要转手再出售,价钱也很难高抬。

他就是不能理解这些缺点对我来说都是正面的。几天以后,我把凑到的金额付上,拿到荒地上这栋无法居住之屋的钥匙和契约书,这栋出门右手不远处是火车站左边便是海洋的小屋。

心的转变能量令人赞叹,不管当初是什么促使它发生。我热了些豆子迅速地吃掉,步行到西四街车站,然后搭车到洛克威海滩。我想到了我弟弟,小时候下雨天的早上,我们花几个小时组装林肯原木模型玩具堡垒跟小屋。那段时间我们每个礼拜守着电视看迪士尼影集费斯派克(Fess Parker),故事就是演我们热爱的大维·克拉基特(Davy Crockett)。

确定你做对了,然后就勇敢向前。这是他所奉行的座右铭,很快也变成我们的。他是个不折不扣的好人,价值远远超过一座山的豆子。我们当时认同他,就像我现在认同林登探员一样。

我在广渠站下车,转搭接驳车。那天是十月中旬。我很喜欢从火车站走到安静的街上那段短短的路程,每一步都距离海越来越近。这回次我不必眼巴巴地从板条裂缝上偷看了,我第一次不必理那一面请勿侵入的警告牌,直接走进房子。

里面空荡荡,只有一把小孩用的吉他,弦都断了,还有个黑色橡胶马蹄。这么空荡最好,小小的房间、生锈的水槽、拱顶的天花板透着百年陈旧气息混合著发霉的怪味。我没有办法久待,因为霉菌和强烈的湿气引得我直咳嗽,不过这也没有浇熄我的热情。

我知道该怎么办:整出个大房间,弄具天花板转扇,开几个天窗,一个乡间都有的大水槽,一张书桌和书,弄个长沙发还有墨西哥磁砖地板,当然还有炉子。我坐在我那个斜了一边的门廊上,心情像小女生般雀跃,看着我院子里随处乱长适应力强的药蒲公英。

一阵风吹过来,我从里面就能感受到海。我把房门锁起来,关外面大门之际我看到一只野猫钻过开了口的板条进来。真抱歉今天没有牛奶,目前我只有满心欢喜。站在饱经摧残的障碍围篱前面,我的阿拉莫,我说着,从那一刻开始这房子就有了名字。

(繁体中文版出版社新经典文化授权刊载,大标题为编者所拟)

评论区 0