【编者按】:孟加拉湾这片海,一度是全球历史的中心,但随着它被不同国家的国境所切割,又在战后的学术框架中,被“南亚”与“东南亚”一分两半,这段“共有的过去”随后被遗忘为“不同的历史”。苏尼尔・阿姆瑞斯(Sunil S. Amrith)是哈佛大学南亚研究及历史学教授,专研南亚研究、跨域移民、公共卫生与贫穷史等。他的著作《横渡孟加拉湾:浪涛上流转的移民与财富,南亚・东南亚五百年史》英文版在2013年出版,中文版于去年底在台湾翻译出版,引起台湾各界对“南亚”“东南亚”两区域历史连结的思索。台湾读书类网站“说书”在阿姆瑞斯月初访台时对他进行了专访,谈到了东南亚国家的起源、移民、区域史的研究等话题。端传媒获作者授权编修刊发,以饕读者。下文“问”为说书团队中关注东南亚的编委江怀哲。

问:阿姆瑞斯教授您好!作为第一个问题,我想请你用三个关键词来形容你的这本《横渡孟加拉湾》。

阿姆瑞斯:这问题确实不容易回答。我想我第一个选的关键字会是“多音的(polyphonic)”;这是一本拥有多样声音的书,因为当初我希望透过多种视角来呈现这区域的历史。第二个是“实验性的(experimental)”;我想将不同种历史编织一块,特别是环境史与移民史。这两个都是历史学里面发展非常悠久的领域,但将他们一同讨论我想还是非常具有实验性的。

第三个关键字的话,我希望这是一本非常“人性的(human)”的书,就像我会同意将这本书视为一本“由下而上的历史(history from below)”观点的著作。但当然要尝试这样的视角有其限制,如许多我书中的角色仅短暂的出现后即不再出现,主要的原因是这些人并未留下太多的踪迹在历史档案里,多数未留下回忆录或不识字,但我当时确实努力想搜集最多的资料出来。

问:说到“实验性的(experimental)”,你提到环境史与移民史在历史学里面都算是发展稳固的领域。但我好奇想问的是,这本书有试图对话的对象,或尝试抗衡或赞同的知识典范吗?

阿姆瑞斯:我想这本书想反对的是一个被民族国家所束缚的历史。如果有人问我为何要写这本书,我会诉说我在新加坡长大的经验,当时我知道东南亚有来自南亚及中国的文化影响,日常生活中亦持续感受到,人员与思想仍互相流通,然当我在大学时期修读历史时,我学印度史时却没学到任何关于东南亚的内容。那种感觉,就像是学术上的南亚史研究将我日常经验的那些连结斩断一般,而这就是我写本书时试图反对的标的。

当然我也不是唯一一个尝试如此做的人,现在跨国史(transnational history)、全球史(global history)等尝试跳出当前世界政治单位的历史方法也是一样。书写帝国史(imperial history)的也是,就如同我这本书某种程度上也可算做是大英帝国史(British imperial history),因为我所书写的这地理范围当时大部分在英国控制下,但至少我想写的是一个由内而外(inside out)的大英帝国史,不是自殖民者视角看待,而是透过那些在英国殖民世界里外回返移动的人们的观察。

所以我想强调的知识典范,是一个将移民、流动性(mobility)置于中心的历史。我想这在海外华人研究方面已经有些先例,如南中国海不该被视为被民族国家割裂的海域,而是一个拥有众多社会网络横跨其间的区域。

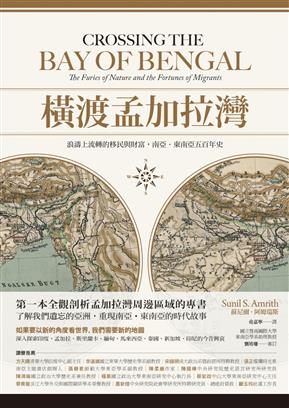

横渡孟加拉湾:浪涛上流转的移民与财富,南亚•东南亚五百年史

作者: 苏尼尔•阿姆瑞斯 (Sunil S. Amrith)

译者: 尧嘉宁

出版社:脸谱

出版日期:2017/12

透过对话弥平“边界”带来的限制

问:说到跨越边界,你认为《横渡孟加拉湾》有成功打破东南亚史与南亚史间的界线吗?而在怎样的程度上这本书有贡献于打破这两区域史学研究间的隔阂?

阿姆瑞斯:我不知道我做的有多成功,因为我想这些隔阂确实仍然相当明显。就如同你现在去参加亚洲研究协会(Association for Asian Studies)的研讨会,你会看到南亚史的场次,也会看到东南亚史的场次,但同时含括两者的就相当少。还有一般大学历史系在教授南亚史时,多数也是被绑在“南亚”这地理范围内。但现在全球许多新世代的年轻博士生在做跨区域的研究,而制度方面如美国的社会科学研究委员会(Social Science Research Council)有一个“跨亚洲计划(Inter-Asia Program)”鼓励相关研究。但我还是会说,这些都还在起步的阶段。

问:你是指诉说这些跨区域故事的尝试。

阿姆瑞斯:对。另外我也要说的是,这本书英文版是在 2013 年时出版,现在的我比写书那时的我对边界相关议题悲观许多。我想诉说能跨越边界的故事是重要的,但同时我们也要认知到这些边界是真实的,而这些边界有些确实越来越坚实。

我这本书里想做的就是告诉大家关于跨越边界的故事,但同时又不想过度浪漫化这些故事,因为许多是暴力的、受迫的与凶残的经验。我想在政治上关注移民的经验是重要的,让移民的声音被听见是重要的,但同时我们也要知道这些移民的真实声音有时很难穿越出来。

问:你这让我想到我在美国访学时,有位历史系教授在她办公室门上贴上一个“移民是美丽的(Migration is Beautiful)”的海报。我想这确实很取决于你从谁的经验说移民的故事。

阿姆瑞斯:我想确实移民是多面向的。我想在美国、英国等社会里,移民扮演一个相当有用的政治角色(political role)来提醒国民们移民是如何丰富了(enriched)他们的文化。所以我想无论学者们在作什么,在政治层面上我们现在确实是遇到越来越多单一文化(monoculture)的历史,这些非常畏惧外来者的历史叙事。他们不只将移民视为一个具威胁性的现象,而且还是一个相当新颖的现象,仿佛这些社会过往没有任何移民一样。所以我想“移民是美丽的”在政治口号方面是没错的,但我还是想强调移民一直来都是危险的、具风险性的事,而在社会中最底层的人同时也是在成为移民时最为脆弱的。

问:回到关于区域与划界这部分,你认为区域为基础(region-based)的历史现在还有价值吗?为什么?

阿姆瑞斯:其实,我反而认为以区域为基础的历史现在越来越重要。我认为现在往全球史移动的这史学潮流有其限制;现在所谓“全球史”大部分仍是从北美或欧洲视角书写的,因此我认为区域史的丰富性(richness),无论是东亚、东南亚或南亚历史,现在反而更显重要。重要的反而是我们该对“区域”的定义宽松些,所以我们在看待东亚与东南亚史时才不会将两者看做各自孤立发展的区域。我们还是要做区域史学者一直以来尽力在做的事,即是去有深度、关注细节的去钻研这些社会。

现在许多全球史著作尝试解释全球性的脉动,而这些个别区域在其中可能只占少少的几页,但我想区域史学者利用当地素材、多语史料的贡献仍是重要的,只是我希望不同区域的学者间多些对话。所以我想区域史研究不该是要衰退的,而是可以透过对话来试图弥平过往这些边界带来的限制。我是很反对大家都只写全球史的。

问:甚至是大历史(Big History)。

阿姆瑞斯:对,甚至是大历史。我想区域研究(area studies)的传统,无论大家对它的批评为何,这些批评不该是我们放弃区域研究的原因,而反而用这些批评来进一步丰富区域研究。

比如“印度洋世界”只是一种描绘区域历史的方式,而且是一个限制相当明显的方式,许多人认为这样会太“印度中心(India-Centric)”。所以我不知道,也许印太世界(Indo-Pacific World)会是一个更好的词,但现在“印太”被用作战略用词,这也会对史学研究造成困扰,因为有一些学者可能会“倒读历史(reading backwards)”,将当代视角套用在过去的历史上。

我想以海洋史(oceanic history)来说,如对南中国海、麻六甲海峡的相关研究等等,我的这本书也是针对印度洋的海洋史研究的一种延伸,我就强调如果我们特别关注印度洋的孟加拉湾这块,我们就可以看到这区域有相当密切的互动关系。对伊斯兰史有兴趣的学者可能更关注西印度洋,关注中东与南亚间的链结,而我这本书反而谈更多太平洋与印度洋间的区域。

我想东南亚史学者一直以来都是思考海洋带来的影响的先驱,因此我们这些其他领域的历史学者确实有许多该向他们学习的。如研究印尼史的,你怎么可能忽略海洋带来的影响。

移民社会网络

问:我们该如何思考“个人能动性(personal agency)”、“环境”与“政府政策”在你书中的三角关系?

阿姆瑞斯:我想你描绘的这多角关系确实是这本书想探讨的核心议题,而我还会再多加一个因素:“全球资本主义(global capitalism)”。因为殖民当局与资本主义关系虽然密切,他们确实仍然不是同一件事;许多影响并非来自政府,而是来自栽植场、货轮公司等私人企业。

我想政府政策提供“机会(opportunities)”,也带来对于移民的“限制(constraints)”。这些移民活动有些是受迫的,有些是针对印度农村的政府政策的回应,因为这些政策让当地人的生活更加困苦,所以在这些众多因素里,我有兴趣的是个人或是家族有多大程度的能动性。而我最后的结论是,他们在这些外部限制中其实还拥有相当多的能动性,而这能动性以多种相异面貌显现出来。

进入 20 世纪后,殖民政府控制力下降,这些社会网络越来越有自己的生命,越来越多的移民活动与这有关。许多关于海外华人的研究即著眼于此探讨,如可能一个华南村落许多人去东南亚,而另一个则几乎没人去──社会网络即扮演相当重要的角色。

问:说到移民,你这本书里提到的许多“南亚”移民其实多是“泰米尔(Tamil)”人,这也提醒我许多东南亚华人社群也是如此,可能来自同一县或同一地区的华人聚居异乡的同一地区。针对你前一个回答,你说了关于 20 世纪的情况,那想问一下这些社会网络在 19 世纪时的运作状况如何呢?有何不同的地方吗?

阿姆瑞斯:我想有一件事是重要的,就是这些社会网络的“质”有所改变。在 19 世纪时这些社会网络大部分是商人网络,大部分是泰米尔穆斯林的贸易商,而劳工人口并不多,而在 20 世纪时才开始有大量的劳工人口横越孟加拉湾来到英属马来亚的热带作物栽植场与橡胶园。这个劳工移民趋势的开始确实是倚靠政府政策,然而一旦开始,后面的持续过程中社会网络反而扮演更重要的角色。

你这倒提醒我写这本书时一个至今未解的疑惑,那就是新社会网络与旧社会网络到底如何互动在一起?这些有名泰米尔贸易商和大量南亚劳工间本不相同的社会网络关系是如何?

过去的理解是英国殖民当局就将过去旧的社会网络摆平并予以控制,如独占蒸汽船的营运航线,这部分是真的,但英国殖民当局在招募劳工的能力其实相当有限,因此需要许多当地的招募人手,而这些招募人手必然有丰富的东南亚与南亚间往来的经验,很可能是 19 世纪就开始的人际关系脉络。但这相关的研究很难进行,我书里目前也是持一个开放性的答案。

1940年代缺乏通盘思考

问:你在书里有稍微提到在这些海外社群里现代国族主义萌芽的过程。这让我想起 1947 年的“印巴分治(The Partition)”发生时,在英属马来亚内有泰米尔穆斯林也有印度教徒,这历史事件对这些海外南亚社群的影响为何?

阿姆瑞斯:你这问题很好。我想这最终事关他们来自南亚的哪一区域。我们知道有些来自北印度的南亚裔穆斯林最终认同巴基斯坦的故事,但大多数在东南亚的南亚裔来自南印度,而这区域并未受到印巴分治太大的影响,是非常确定会属于印度的,因此对他们来说印度与巴基斯坦的抉择难题对他们来说并不明显,尽管他们必然有密切关心当时事态的发展。

问:非常有趣!我想我会问这问题主要是因为在中国国共内战过程中,东南亚的华人社会也有受到影响,也有自己的内部斗争,这也许也是一种分治(The Partition),只是其根源可能大体来说源自意识形态。

阿姆瑞斯:对!我想你提起一个非常非常重要的事,那就是我非常坚定的认为──我们史学界目前对于 1940 年代的历史尚未有足够的通盘性思考,特别是关于这些各种“分治”的历史。研究南亚史的只关注印巴分治,研究中国史的只关注国共内战,但如果我们往后一站来看待这时期的历史,可以有许多有趣的史学对话出现。

这些当然不会是完全一样的现象或过程,就拿南亚来做案例,印巴分治时对东南亚地区亦有明显影响,而朝韩的分裂,马来西亚与泰国的边界纷争,还有 1937 年缅甸自英属印度分割出来,许多历史学者已经开始说这其实是印度的“第一次分治(The First Partition)”,而在这就是罗兴亚人危机的根源。

中国的分治,韩国的分治,印度的分治,每一个分治最终都成为在世界上持续至今的重要冲突,而没有一个已被解决,爱尔兰的分治至今也还没被解决,特别是你可以看到英国脱欧后,这边界的议题又重新活过来。还有中东地区,你看 1947 年巴基斯坦与以色列的分治,和印巴分治是同样的时间,那也尚未被解决;这些 1940 年代的分治带来许多至今未解的政治难题。

东南亚国家起源于旧世界的崩毁

问:总体来说你觉得你这本书对于解释东南亚现代国家的“起源(origins)”这方面有什么贡献?

阿姆瑞斯:我想我这本书的贡献在于提醒大家,现代东南亚国家的源起即在于我书中描绘的这旧世界的崩毁(collapse)中。现在每一个东南亚国家对国民身分的定义都是背离移民的,如在印尼与马来西亚,他们就尝试建构一个根据“原住民性(indigenousness)”或“归属性(belonging)”而划定的身分,如马来西亚的所谓“马来西亚土著(Bumiputera)”还有缅甸的所谓“缅族第一(Burmese First)”。

这些东南亚国家对于少数族群的政策各异,南亚裔和华裔要在马来西亚拿到公民身分并不难,只要接受某些条件,如接受马来人的政治优先地位。每个东南亚国家都有类似的限缩,且共同的是都要求“循环移民(circular migration)”必须结束。所以我想我们可以理解现代东南亚国家的源起,是作为一个对这样的旧世界的反应而发生的;在这旧世界里有的是帝国宰制下的大规模移民(mass immigration under imperial domination),而现在这些东南亚国家既反对帝国宰制,也反对大规模移民。

因此,当许多东南亚国家的国族主义在 1920 年代与 1930 年代萌芽时,他们一开始都是针对华裔与南亚裔的反感,甚至先于它们具有反殖民(anti-colonial)的特质前。以荷属东印度群岛的主要民族主义政治组织“伊斯兰联盟(Sarekat Islam)”为例的话,他们在1910 年代即有许多反华人的活动,我想这是因为这些华裔与南亚裔成为非常显眼的存在(visible presence)。

问:那么这本书对于解释东南亚现代国族主义的“发展路径(trajectories)”,有什么贡献?

阿姆瑞斯:我想人口组成是一个重要因素。以马来西亚与新加坡为例,这两地其实在 20 世纪前都没有所谓的多数族裔(ethnic majority),这对马来西亚民族主义的最终型态有非常深远的影响,即所谓多数族裔的概念一直是非常空洞的,而缅甸则不同,尽管有许多南亚人口移入,缅族为多数族裔的事实为多数人所认知,而英国殖民并未完全掩盖对过去缅甸境内强盛的独立国王们的记忆,因此缅甸国族主义可说是有相当历史根基的。马来西亚国族主义则更混合(hybrid),他运用的思想资源包含各地的苏丹权威,但又有许多新的成分。

因此我想单看 1920 与 1930 年代的人口组成,我们就可以理解这些国族主义萌芽后的部分走势,如马来西亚就没法实践一个很严格的“族群民族主义(ethno-nationalism)”,至少需一定程度上接受多元文化主义,尽管是一个马来西亚人居首的多元文化主义。新加坡则更为多元,且有和邻国们都不同的以华人为多数族裔的历史,而虽然马来语是新加坡的国语,我想这是因为地缘政治因素与 1960 年代时新加坡领导人们的世界观所致。

我在这还想说的是,我常常惊讶于这些过往记忆如何常快速地被重新卷入当代的政治讨论里,如 1998 年苏哈托执政下的反华暴动;或许记忆不是一个很好的词,“基于特定叙事的情绪(sentiments based on a particular narrative)”也许更适切,这些黑白二分,排除与敌视外来者的特定叙事。这些“外来族裔”过去就是东南亚各国国族主义的“他者(other)”,而这样的排外情绪仍深植于这些国族主义内,而我想这现象不会这么快结束,当地国族主义情绪仍会持续针对著华裔与南亚裔。

移民与国族主义

问:我想在访问过程里,似乎有一个问题点一直默默潜藏在背景里,即移民(migration)与国族主义(nationalism)间的关系。想问这些移民来去异乡的经验,如何影响他们的国族主义想像与政治认同?

阿姆瑞斯:我想这两者间的关系,在海外华人研究的讨论里常被提及,说所谓中国民族主义(Chinese Nationalism)是在海外诞生的,一个超越他们分属的区域所共有的一个统一的中国认同;这样的认同来自共同的被压榨的经验,被殖民的经验。这样的解释或许对海外的南亚裔也适用。

最近有许多新出版的甘地传,即开始强调他在南非二十几年的经验,是让甘地想像统一印度国族的关键,因为在南非的印度人来自非常多不同的区域,有不同的宗教信仰,不同的种姓,但面对一个越趋种族主义、想要控制他们行动的南非政府,这样的共同受压迫与反抗的经验让一个统一印度国族想像成为可能。

但另一方面,移民与国族主义的关系也可能往反方向走,如有些流散群体(diaspora groups)和原乡越来越没瓜葛,且越来越参与移居地政治活动。他们组成的政治联盟,反而不一定是依族裔划分的,如以马来亚为例,我基本上觉得印度国族主义在当地南亚裔社群里的角色就很小,这很可能是因为当地社群生活的特殊形态,主要为泰米尔的南亚人口多数生活在热带作物栽植场内,而在这样的环境中劳动权益或许比抽象的国族主义更重要。在 1930 与 1940 年代的左翼运动中,泰米尔裔与华裔即曾联手罢工,英国殖民者就很怕这种联合。

另外,马来亚印度裔间 1920 年代开始的“自重运动(Self-Respect Movement)”即非常外显的反国族主义,而是关注社会改革,尤其反对种姓制度,特别是反对高等种姓的宰制。该运动领袖甚至觉得对印度低等种姓的人民来说,被英国殖民反而比印度独立好,因为印度国族主义运动是由高等种姓的人们所控制的,只会加深许多既有社会问题。

问:我想我们也快来到访问的尾声。你认为一个东北亚中心的亚洲史有什么限制,而更多关注东南亚与南亚的亚洲史能多提供什么?

阿姆瑞斯:对台湾读者来说,我希望一个南亚与东南亚视角的亚洲史,能提醒台湾人他们其实和南亚与东南亚是有紧密关联的,就像我希望对南亚读者来说,这本书对东南亚的关注能让大家自印巴分治与其他南亚地区冲突转移注意力。我想一个东北亚中心的亚洲史必然不断在几个尚未解决的冲突上绕回圈,尽管这些冲突很重要也影响我们生活至深,但若我们开始认真思索东北亚、东南亚与南亚的各种其他连结,或许就能将我们自既有的思考惯性中解放。

就像我们前面讨论的,我书中所描绘的故事发生的同时,也是众多华人移民东南亚的时候,这不只是共时发生的两现象,而是不同股移民潮间是有互动的,尤其在马来西亚,他们生活在同样的空间,讨论相似的议题,共享类似的烦恼与认同困境,所以我才认为东南亚史对南亚与东亚人来说都很重要,能协助我们重新认识我们自身历史。

过去南亚史极度关注在对印巴分治的解释,多数都在尝试回答为何这件事会发生,我想中国史应该有类似的现象,即许多研究关注在国共内战上。当然这些冲突对学者与一般民众来说仍然重要,但也不是说我们就不要去思考“分治”,而是自不同的角度思考“分治”,从更大的脉络去思索或去比较。

(江怀哲,说书 Speaking of Books 编辑委员、台湾亚洲交流基金会研究助理)

评论区 0