面对排山倒海的photo-op,专门研究美国总统选举工程的哈佛大学驻校学者Kiku Adatto发现,这几十年来摄记和编辑都曾采用过不同的策略,来减少照片的政治宣传效果。她以《纽约时报》为例,指出它起初较多刊登人物的大特写和肖像照,来避免布景、党徽、宣传标语等出现在头版。不过,在1992年,《纽约时报》的头版刊登了一张照片,第一次利用广角镜把摄影记者们纳入照片之内,而对象则是民主党的克林顿。其后的几届总统选举,这种伎俩出现得越来越频密,而画面的角度则越来越阔,为的是透过照片中「摄影师的存在来揭露photo-op的建构特质」。

这种尝试刺破公关的广角镜风格,最为有名当数美国著名街头摄影师Garry Winogrand的摄影计划《Public Relations》。 Garry Winogrand在1969年第二次获得古根汉奖学金以支持他这个拍摄计划,主旨是探讨「媒介对事件的影响」。在此后的七年间,他拍摄了大大小小的公共或私人场合,这些场合都吸引了媒体记者的采访,大部份的黑白照片中都充斥着摄录机、录音机、摄影机、闪光灯,在Garry Winogrand的广角镜头下,多数场面元素混杂,构图杂乱无章,同时主体人物不明显又或肢体表情古怪,正正突显出媒体和政治人物的互相吸引与角力,一反主流媒体追求「完美画面」的美学和政治取态,是一幕幕荒诞失控的政治浮世舞台剧。

以Kiku Adatto的说法,政治人物越想操控他们自身的形象,媒体的反抗却只会越演越烈。相信大家还有印象,2005年当时美国总统小布殊到中国访问,与国家主席胡锦涛会面。随后小布殊跟记者见面完毕后,离场时却走错方向,无法开启「中国上锁的大门」而被困,还在零点一秒间做了一个古怪痛苦的表情。翌日《纽约时报》以四格漫画的模式,把小布殊的丑态以起承转合的时序呈现在头版。事后《纽约时报》受到了批评,编辑Martin Gottlieb解释,他们其实就在一张photo-op照片(小布殊在中国民众之间踏单车)与一张即时突发的照片(小布殊开不到门)之间作出了选择;而执行编辑Bill Keller也认为,这张照片「有趣可笑」、「描述到一个真实的事件」以及「吸引读者」。很明显,他们都对虚假的人造事件作出了反抗。

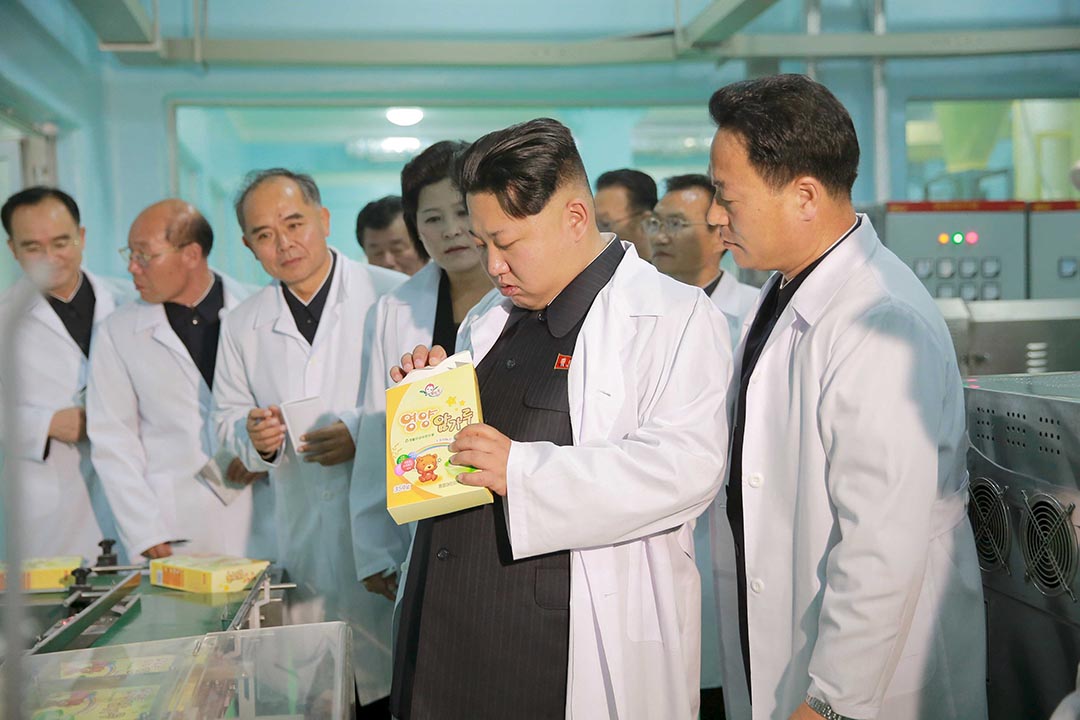

事实上,大众传媒已不是打造或拆穿政治人物面具的唯一途径,官方摄影师与网络二次创作改图者,也一起参与了这场形象的角力。近年人气旺盛的美国白宫首席摄影师Pete Souza可谓官方摄影当中的佼佼者。当一般人都认为官方摄影师拍摄的官方图像离不开生硬而公式化(虽然北韩领轴金正恩的「看东西」系列公式化得来仍是相当有趣),Pete Souza拍摄的奥巴马公私生活则可算一反官样摄影的典范,一张奥巴马与一个蜘蛛侠小孩在白宫玩耍的照片,疯魔了全球的读者,他的照片塑造了奥巴马亲切、副人性、甚至疲态的一面,那是你和我的写照;究竟照片真不真实,那几乎不太重要,但由此产生出来的共鸣和同理心,则大致可以理解。也许,照片受欢迎的原因,并不是它描述到奥巴马本人的「真实性情」,而是它接通了一种我们向往的理想形象,既具权力又温柔体贴,尽心尽力又副童心。这或许跟1941年英国首相邱吉尔经典的肖像照一样,大众期待邱吉尔的威严和决断的形象,能带领英国人民与德国的希特拉战斗到底,谁想到这张令人震慑的肖像背后,只是摄影师Yousuf Karsh从他口中拔走雪茄时的懊恼反应。

窜改人物肖像并不是数码时代的专利,历史上不少政治人物如墨索里尼,都曾经窜改自己的肖像照片来建立统治者的权威和英雄感。但当代的窜改图像却大多不是塑造正面形象,而更多来自网民的恶搞、讽刺和抺黑。大概大家还记得2008年的美国总统选举中,共和党有一位形象突出的女副总统候选人-莎拉·佩林,她的头像被人移花接木到一个穿美国旗比坚尼的女士身上,手里还握着一支长枪。照片在网上广泛流传,佩林作为全美步枪协会的会员,反对枪械管制,这照片便显得顺理成章又异常放荡。同年的民主党总统候选人奥巴马也不愁寂莫,他的一张照片便被人PS在嘴里加添了一支香烟。他过去曾承认有吸烟的习惯,但在总统竞选前承诺已戒烟,这改图正是想打击奥巴马的诚信。 (题外话,大家似乎仍很在意奥巴马的吸烟习惯,在今年六月的G7峰会上,奥巴马与意大利总理伦齐闲谈时,被拍到他的手正好像拿着一包香烟而遭到传媒的揣测。)

网络固然是政治宣传的新兴阵地,但传统的时事杂志封面依然是大众关注的框框。不过,在数码后制的年代,这框框却多次被质疑为政治人物粉饰或丑化,造成政治偏颇。 2008年佩林的肖像获刊登在美国《新闻周刊》的封面,她的共和党发言人和支持者却抨击该杂志封面是对佩林的屈辱,究竟《新闻周刊》做了什么屈辱了佩林呢?它的罪就在于:它没有做什么。没有美图秀秀,没有润滑皮肤,没有PS走那些面毛、暗疮和毛孔,而且还要是大特写!在这人人都得PS过才上杂志封面的年代,杂志没有为其后制执相显然是罪大恶极且具政治立场。也许我们已进入「超真实」的年代,人人造假便变成了真。美国著名摄影评论人、现为国际摄影中心院长的Fred Ritchin,则称现在为所谓「后摄影」的年代,他在《Bend the Frame》一书里写道:「大众已广泛接受,照片不是毫无争议的影象现实,而是一种传释和转化……在这影像数码化的年代,大众已普遍期望,重要人物的照片肯定被修饰过。」

这就难怪台湾民进党总统参选人蔡英文,在《时代》杂志亚洲版的封面,也引起了很大的回响。这张由著名纪实摄影师Adam Ferguson操刀的肖像,产生了两种美感上(而不是政治上)完全相反的反应,批评的网友指「拍得像恐怖片海报一样」、「拍得太老,皮肤差」、「这张真的不好看,TIME不太会拍东方人」,更有人揶揄她似《星球大战》里的尤达大师。盛赞的评语也不少,如「很有智慧的大头相」、「领导者就是要强悍,台湾人还是不习惯领袖有GUTS」。最后连蔡英文本人也回应,指「每家杂志有不同摄影风格,摄影师也曾获国际奖项,对于人物和专访过程有整体观察,而有自己的判断。」

的确,从来摄影师拍肖像都有自己的判断,而且可能就在一念之间。 Adam Ferguson随后在《时代》杂志的LIGHTBOX网站上,就表示其实他一开始并不是用这种概念来处理蔡英文的肖像,他原来是想创造一个蝴蝶形的影子打在蔡英文的鼻子下, 「我觉得这种简单的风格便足以让她的个性来说话,而不会令灯光过于主导」。但拍了15分钟,他不满意那照片效果,他唯有请蔡英文休息,并要求延长原本只有20分钟的拍摄时间,结果他被允许继续拍摄,而且采纳了现在更具戏剧性和导向性的拍摄方法。 「我希望能捕捉到蔡英文严肃、深思熟虑、坚强的表情,我相信这些都体现在她的政治愿景上。」在那鼻子下的蝴蝶和尤达大师的转念之间,哪个才是真正的蔡英文?

任何肖像的形成,包括政治人物肖像,都在拍摄者、被摄者和观者三者之间拉扯角力。拍摄者是否强势主导,被摄者是否放开怀抱,观者是否主动传释散播,这统统决定了那人物肖像最终的效果和耐看性。政治人物的肖像能否帮忙「建构或消解权力」,很多时只能事后孔明地去解释。同时,我们也不要忘了,极大的权力也能建构或消灭肖像。

英国广播公司(BBC)最近播出一辑五集的电视系列《Face of Britain by Simon Schama》,非常值得一看。这位艺术史教授带领观众去看、去感受、去解读英国人物的各种肖像,诸如绘画、摄影、雕塑等都包覧其中。当中提到一个真实故事,或者很多人都已经知道,但孤陋寡闻的我第一次听还是觉得很有趣震憾。 1954年,英国现代派画家Graham Sutherland受委托绘画英国首相邱吉尔的全身画像,好让在他八十大寿的公开庆典仪式上,送给邱吉尔作为答谢和贺礼。

在开始绘画肖像的过程中,两人已互相暗自角力,邱吉尔是个不太合作和强势的对象,Graham Sutherland则是位当时颇有名气的画家,多少也有点艺术家脾性。仿佛他们无法忍耐彼此相处得太久,在画了不少邱吉尔的碳笔素描和拍摄了一堆照片后,Graham Sutherland便决定返回自己的画室完成画作。

邱吉尔的肖像画最终还是完成了,典礼就在英国国会大楼里举行,还有BBC作全国直播。揭幕的一刻,全场鼓掌,但画里的邱吉尔却并非英明神武的强者,而是确切地描画了一位八十岁的衰败老人。随后邱吉尔致辞时一开场便说:「这是现代艺术的卓越典范」(a remarkable example of modern art),引来全场的讪笑。但他的复仇还未完结,后来他把这幅肖像作为自己的收藏,拒绝公开展出,甚至连在自己的屋内也从没把它挂过出来。直到二十几年后,邱吉尔和他的太太都已离逝,才揭发邱吉尔太太在接收了那幅画的几个月后,就把它烧毁了。

你说形象不重要?黄子华在栋笃笑《洗燥》里说:「做人冇公关,你食屎㗎啦!」邱吉尔很懂得这个道理,他运用很大的权力来控制自己的形象,甚至不惜催毁自己的肖像画,以保护他流芳百世的英雄姿态。英雄本留名,但现在更需要的,或许便是「留样」,留一副长存的样。至于是否真实,又有谁会理会呢?

评论区 0