距离2023年10月7日的哈马斯袭击和随后的以巴战争已快两年。截至今年8月,战前居住在加沙的230万左右的居民中,已有超过6万人死于战火,还有更多人陷入危急的生存状态。但战争结束仍然遥不可及。8月,以色列内阁批准了一个全面占领加沙的计划,以色列国防军开始征召超过13万预备役士兵,以推进基甸战车II(Operation Gideon's Chariots II)作战计划,意图全面占据加沙的事实首都,加沙城(Gaza City)。

目前,加沙地区全部的基础设施与居住区都几乎遭受灾难性损害,战前的人口中心如汗·尤尼斯(Khan Yunis)与拉法(Rafah),现在都已经不适人居。加沙城是为数不多还存有一定建成设施的区域,集中了现存200万加沙人口中的一半人。以色列国防军则从8月底开始于城市外围进行试探性进攻,9月初在轰炸和定向爆破的掩护下,正在向城市中心推进。以色列官方于9月9日向加沙居民发出最新警告,要求他们立刻、全面撤出加沙城。这意味着以军的攻势已进入加速阶段。

以色列官方宣称的战略目一贯是“彻底打垮哈马斯对加沙人口的控制,解救以色列人质,摧毁任何对以色列造成的安全威胁”。今年年初,停火协议使得33名以色列人质陆续获释,但随后在5月停火崩溃,战事恢复。

但就算是根据以色列军方内部的评估,在6万名死于战火的巴勒斯坦人中(其中超过一半是未成年人),大概只有不到9000人被识别为与哈马斯相关,这意味着超过83%的巴勒斯坦伤亡是平民。与此同时,仍然有20名左右幸存的以色列人质掌握在哈马斯手中,而哈马斯尽管面临领导层大量死伤与严重的军事压力,仍然能利用加沙人的困境和自身对资源的掌控力,从平民中补充自己的战斗员。

因此,继续进攻加沙城只会从边际上削弱哈马斯的力量,无助于实现以色列的“战略目标”,并且毫无疑问会让加沙的人道灾难雪上加霜。

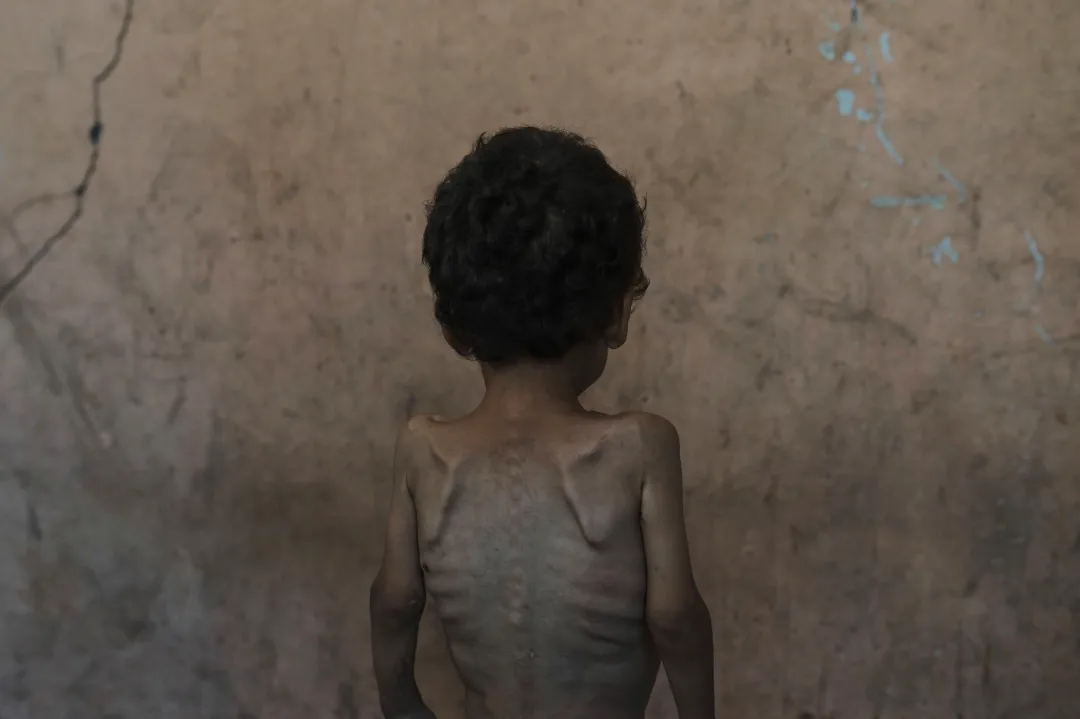

发生在富饶之地上的人造饥荒

加沙城走入饥荒的灾难状态并非突然,而是战争的进程与以色列当局有意识控制的综合结果。

就在以色列批准攻占加沙城的战争计划前后,联合国粮食计划署(WFP)旗下的“粮食安全综合分类”(IPC)第一次宣布,加沙城及其周边进入最为危急的“第五阶段”,也就是灾难或饥荒(Famine)状态。根据联合国定义,如果没有足够的干预与行动,加沙城的居民在未来几周内,“即使采取了一切可能的对策,仍将面临粮食和其他基本需求的极度匮乏。” 这意味着“每一万人中至少有两人死于饥饿或疾病,超过30%的人口患有突发性营养不良,并丧失了所有收入来源。人们只能获得一两种食物,每人每天的卡路里摄入严重不足,20%的家庭面临着极度严重的粮食短缺。”

加沙城走入饥荒的灾难状态并非突然,而是战争的进程与以色列当局有意识控制的综合结果。早在2023年战争开始之前,以色列就控制了加沙的海、陆、空进出,严格限制加沙地区的人员与物资往来。战前加沙地区人口稠密,地形狭长,有2/5左右的土地用作农业生产,可基本满足食物的供给与多样性。10/7袭击之后,陷于震惊与愤怒的以色列全面封锁加沙的物资进出,彻底断绝外部援助的进入。

联合国形容,这是一场发生在物资富饶土地上的饥荒。虽然在美国的斡旋与国际压力下,内塔尼亚胡政府逐渐放开口岸,允许有限的物资进入加沙;然而其总量并不能充分维持加沙人口的营养所需,仅仅是将对粮食的威胁维持在饥荒的警戒线之下。

加沙的人道主义境况在年初的停火达成后一度有实质性好转,今年2月,有1.5万吨水果蔬菜、1.1万吨肉类与鱼类被运进加沙。但正当外界认为停火将会顺延为正式的停战、释放全部人质时,哈马斯与以色列的第二阶段停火与谈判破裂,内塔尼亚胡政府采取“全面封锁”,试图逼迫哈马斯交出人质并全面投降。

自那之后直到今年8月,以色列允许运入加沙的食物只有粮食计划暑认为最低限度的30%,总共仅有不超过150吨肉类被送进加沙,这可能会对整个世代的加沙人口造成长期的发展影响,整个地区也只能依靠节省和消耗之前的储备来度日。

必须指出的是,根据当代国际法——无论是《罗马规约》还是《日内瓦公约及其附加议定书》——都明确将以“饥荒”作为工具推进战争的手段视为非法,并将针对平民的人造饥荒列为战争罪的构成要件。以色列作为加沙的军事占领当局,本身就有道德和法律义务为占领区提供基本的饮食、卫生与医疗资源,因此以色列及其支持者所引用的“军事目的”和“自卫权”在道义与法理上是完全说不通的。

更何况从实际效果来说,以色列继续制造如此重大的平民苦难到底还能服务于什么合法和合理的军事目的,也十分值得怀疑。以方刻意阻挠食品与人道救援的进入与分发,毫无疑问已经涉嫌在国际法上的犯罪行为——但对于这一犯罪的性质我们会在下文进一步探讨。

无政府状态

他们所面对的“敌人”和“行动对象”,则是数十万乃至上百万饱受战火摧残、面临严重饥荒的加沙民众。

仅仅从食物进入加沙的数量还远不能把握当下人道灾难的全貌。

从战前截至战争的头15个月,负责在加沙地带分发食物与物资的,原本是以联合国近东救济署(UNRWA)为首的、数个机构经营几十年的后勤网络,在当地有超过400个物资发放点和成熟的发放流程。但以色列及其支持者历来指控UNRWA是哈马斯的合谋者,为后者提供政治掩护与物质资源。开战后,内塔尼亚胡政府进一步认定加沙现存的人道物资发放网络让哈马斯“不正当染指援助材料”,以巩固对加沙的政治控制。

但对此指控,以色列并没能提供实质证据,而哈马斯对加沙的控制力在持续遭受打击后已大不如前。实际上,由于哈马斯作为加沙事实行政当局的垮台,外加以色列拒绝施行民事管理责任,目前阻碍加沙人道物资有效流通、分配到最有需要的弱势群众(老人、儿童、病人、孕妇)手中的最大威胁,反尔是无政府状态。民众自发的哄抢、黑市囤积居奇、以及武装帮派团伙的有组织掠夺,都给真正缺乏力量的平民们制造了无数额外麻烦。哈马斯只是这些因素中并不占据绝对影响力的一环。

颇具讽刺意味的是,这些战后崛起的帮派团伙中,有一些就是以色列支持甚至武装的。

在今年3月战端再开之后,以色列一方面全面阻挡物资进入,另一方面又瘫痪、瓦解了现存的分发网络,排挤既成的联合国与成熟NGO的工作。在美国政府的默许以及部分美国私人机构的参与之下,以色列参与组建并注资了所谓的加沙人道基金(Gaza Humanitarian Foundation, GHF)作为加沙地区食品与物资的主要分发渠道。

GHF缺乏运营人手、经验以及国际公认的合法性,从一开始就不断陷入争议与麻烦。就在该机构5月正式运作前夕,其美国籍领导人Jake Wood宣布辞职,指出该组织存在多处致命缺陷。6月,参与咨询与协调工作的波士顿咨询公司(BCG),同样宣布终止与GHF的合作关系。从任何角度来看,该基金的运行方式都只能用充满丑闻和非专业来形容。

在实际运作中,GHF将之前数百个物资发放点减少到只有4个,发放的食物只有罐装干食,而非热食;发放原则也经常是不加任何区分和组织的“先来先得”、手快有手慢无。加沙居民经常需要步行十几公里去拥挤的发放点与数不清的人争抢可怜的一点物资。这对健康人来说尚且无比劳累,更何况经历了十几个月狂轰滥炸、缺医少药、仅得温饱的加沙居民?无异于折磨。

联合国统计,5月以来,有超过1000名加沙民众在寻求援助的过程中死亡,其中有大概800人被以色列军方及其私人军事承包商以维护发放秩序的理由杀死。以色列方面认为纯属的夸大,并且将责任归结为哈马斯从中作梗与联合国相关机构的无能。

以色列在内外批评与压力(包括美国总统特朗普)下,于8月曾经短暂地宣布所谓“人道主义暂停”,减缓加沙部分地区的军事行动,允许更多外界救援物资进入。但随着“基甸战车2行动”如火如荼展开,以色列不但拒绝承认加沙城正面临饥荒,甚至以军事需要为理由,对进入加沙的救援又施加了新的限制。

以色列军方希望加沙城几十万甚至上百万平民“疏散”到他们指定的南部地区。但所谓的疏散地既没有足够的饮食也没有基本的居住庇护设施。大批加沙城居民也已经厌倦两年来被以色列军队到处驱赶,决定留守不动。

国际法本身并不将战争导致的平民伤亡一概算作违法:军事行动只要符合比例原则,那么为了足够大的军事目的,非交战人员造成的生命与财产的附带伤害(而不是刻意伤害)就是不幸但却可接受的。而客观来说,以色列国防军之前的交战守则,的确对平民伤亡有一定的控制标准与内部规范。

但这一切都在加沙战争开始后发生改变。以色列军队已经大幅放宽了自己的行动标准,允许中层军官为打击更低军事价值的目标而容忍更高的平民伤亡。这一指导政策的变化,结合以色列社会与军队在10/7袭击后不断蔓延的复仇与恐慌心态,会在当下的加沙攻势中助长愈发激进的行动模式。而他们所面对的“敌人”和“行动对象”,则是数十万乃至上百万饱受战火摧残、面临严重饥荒的加沙民众。

我们不需要多少深刻洞见,就能看到一场(比已经发生的一切)更加巨大的人道灾难,就在世人眼前缓缓展开。这一灾难的现实后果自然是几百万人平白地承受困难,以及以色列在国际上面临愈发扩大的孤立。

以色列可以被指控为“种族灭绝”吗?

国际法为“灭绝种族罪”所设立的“意图”标准设立了极高的门槛,只有在其它的合理可能解读都被排除之后,法律才会考虑认可行凶者有着“部分或全部灭绝该族群”的意图。

历来对以色列持批评态度的人,早就把以色列对西岸的占领和对加沙的封锁称作“种族灭绝”(genocide),但这一说法在更广泛的舆论中并没有获得更多共鸣。当南非在2023年把以色列以种族灭绝的罪名告上国际刑事法庭时,收获的嘲笑与愤怒远多于赞同。只是随着以色列军事行动的渐次展开、迁延不决,越来越多人才开始重新审视在这场战争、乃至对巴勒斯坦长期的占领策略中以色列的种种意图和做法。

犹太国的诞生本身就与作为原型案例(archetypical case)的纳粹大屠杀密不可分。以色列向来不遗余力地将其抬升至当代人类共同体道德意识的核心关注点;也正是在耶路撒冷的艾希曼审判中,以色列法庭开创了将《防止及惩治灭绝种族罪公约》的国际法原则纳入国内法、并行使普遍管辖权进行审判的先例。(纳粹罪行发生在以色列境外,甚至以色列诞生之前)

因此指控以色列在道德上、哪怕不是法律上犯有种族灭绝的罪名绝非小事,值得做一些辨析。

战争法分别管辖开战理由(ius ad bellum )和战争行为(ius in bello)两个部分。前者规定什么情况下战争本身具有合法性,后者规定在武装冲突中各方行为的合法性界定。在当代国际法中,开战的法律归属于《联合国宪章》,其中规定战争作为实现国家目标的手段非法;主权国家合理运用武力的场合只有行使自卫权与联合国授权的集体安全行动。而战争行为的法律归属于《国际人道主义法》(International Humanitarian Laws, IHL)其中由高到低规定了灭绝种族罪、危害人类罪、战争罪。灭绝种族罪被放入罪中之罪。

不管国际社会如何看待以色列和巴勒斯坦的关系和以色列国家的地位,10月7日哈马斯的无预警大规模袭击作为以色列行使自卫权的理由并无太大争议。早期,人们探讨的还是不那么吸引眼球的“战争罪”,争论以色列空袭带来的平民伤亡与财产损失是否复合比例原则的要求——美国主导的国际联军在2016-17年的摩苏尔之战对ISIS的轰炸尽管规模也很大,但控制平民伤亡的标准远为严格。

而“种族灭绝”在战后全球的道德意识中占有特殊地位。当人们提到这个词,脑中联想到的是纳粹大屠杀和卢旺达大屠杀的场景,或许再加上前南斯拉夫内战期间的种种暴行。相对于公众印象,当代国际法实践对种族灭绝的定义也既宽泛而严格。宽泛之处在于国际法对种族灭绝的“规模”与“残酷”并没有纳粹屠杀和卢旺达屠杀那样高的门槛,哪怕“只有”几千人,乃至几百人的受害者,只要满足种族灭绝的构成要件,就仍然可算作法律意义上的“灭绝种族罪”。而严格之处在于,国际法为“灭绝种族罪”所设立的“意图”标准设立了极高的门槛,只有在其它的合理可能解读都被排除之后,法律才会考虑认可行凶者有着“部分或全部灭绝该族群”的意图。

这往往使得现实中在法律上认定“种族灭绝”比较困难,而认定“危害人类罪”与“战争罪”则相对容易。后两个罪名缺少前者所拥有的道德感召与新闻价值——虽然从实际生命损失的角度,可能毫不逊色。

以色列政府对待“种族灭绝”指控的辩护,向来也是利用这个概念语义中的模糊性。他们指出自己军事行动中造成的平民伤亡都不是蓄意为之,而是行使军事自卫权打击混迹平民、利用平民做人肉盾牌的恐怖组织的无奈之举。而指控大屠杀幸存者及其后代建设的国家在施行种族灭绝,本身就是荒谬的反犹主义故态复萌。将一个或许是不幸的但却无奈的境况,与无法想象的、邪恶的顶峰规模等量齐观,就是在稀释和削弱后者的独特性,为反犹主义偏见开脱。

应该说,这种辩解在加沙战争之前至少具有一些表面上的合理性。

但就算不考虑种种涉及种族灭绝的复杂争辩,如前文所述,单就开战以来以色列蓄意破坏基础设施、以饥荒作为政策实现政治目的的做法,本身就涉嫌战争罪与危害人类罪。这里的另一层问题是,在这些罪名之外,是否能再提出“种族灭绝”作为罪上之罪呢?

随着以色列加沙攻势的军事、战略利益愈发显得渺茫,犹太定居者在西岸的活动愈发大胆。“行使自卫权以维护安全”的说辞愈来愈不能服众,越来越多外界的人认为以色列的军事行动只是为了彻底将加沙地带摧毁为不适居住的地区,为即将到来的种族清洗、强迫迁徙做准备。而以色列国内的军政要人在10月7日袭击之后时不时发出的一些言论,也被外界认为满足种族灭绝的“灭绝意图”的标准。内塔尼亚胡作为总理和战争内阁首脑,到目前为止还算比较谨慎地和一些极右翼人士的更极端的言论拉开距离。但他自己多次引用犹太圣经《申命记》中关于亚玛利人的段落(申25:17-19),多少有一些“抹除”加沙人、乃至巴勒斯坦人身份之威胁的意味。

国际刑事法院或许不会很快就南非起诉以色列种族灭绝案做出判决,而以色列及其最大的支持者美国向来对国际刑事法院的判决与管辖权不屑一顾。但从国际舆论风向与道德意识的角度来说,以色列一刻不约束自己鲁莽的军事行动,一刻不表现出切实改善加沙人道状况的努力,外界就越来越不会顾忌把其所作所为与“种族灭绝”的形象联系起来。这对以色列在国际社会长期的风评与地位,会造成不可逆转的影响。

结束战争的内外条件不乐观

敌意和恶意酿成苦果需要发酵的环境,而这些环境往往由冷漠、偏见、自以为义铺就。

不管怎么说,围绕“种族灭绝”的争论对于加沙现场状况没有什么实际影响。单看短期内的现实,最重要的是如何撬动各种力量让内塔尼亚胡和以色列政府改变自己的行动。

可惜的是,目前来看无论是内部因素还是外部因素,似乎都不足以改变以色列领导层决策的轨道。阿拉伯国家尽管在道义上谴责以色列和哈马斯,但是他们并不愿意破坏与美国总统特朗普的关系,也不愿意冒险损害与以色列新近铸造的共存秩序。对于日渐动荡的中东与世界,海湾国家对外部环境稳定和安全的渴求,压过了任何对巴勒斯坦人道义的支持。

欧盟与英国希望以外交承认巴勒斯坦国地手段迫使以色列政府改变做法,但却没有更进一步的采取压力——例如终止最惠国贸易待遇、全面禁止对以色列武器出口、甚至对参与违反国际法的组织和个人发起制裁。他们同样需要在坚持道义和维护与以色列还有美国的关系中维持一个痛苦的平衡。面临欧元区经济疲软、俄罗斯的地缘政治威胁、还有国内民粹右翼崛起带来的政治不稳定,欧洲并无额外的精力与胆量在巴勒斯坦问题上消耗为数不多的政治资本。

美国总统特朗普虽然偶尔表现出对加沙苦难的关注,但他的注意力从来没有持续、一贯地投注到这个议题上。今年2月开始,美国决策圈中断断续续流出所谓“加沙再开发计划”,虽然缺乏任何具体的细节和实施的现实性,却让色列国内的极右翼大受鼓舞。“清空加沙人口,重建犹太殖民点”的言论此前在以色列国内一直处在边缘地位,如今却被越来越多人随口提及。

以色列国内的情况则更加微妙复杂。随着两个极端正统主义政党退出联合政府,内塔尼亚胡愈发依赖极右党派的支持。国安部长本·古维尔与财政部长斯莫特里奇激烈反对任何对加沙的人道援助与停火倡议,坚持将战争“进行到底”。尽管有越来越多的以色列人对战争造成的社会经济负担感到厌倦,希望通过谈判来换取人质获释、结束战争,但此中动机并不是对加沙居民苦难的同情。10月7日袭击对以色列犹太公民的心理打击是致命的,整个社会再没从伤痛、复仇、受害的情绪中走出来。以色列国内7月的民调显示,79%的犹太受访者对加沙居民的遭遇毫不在意;另一个调查显示47%的犹太受访者认为加沙的饥荒是哈马斯制造的谎言。

换言之,内塔尼亚胡或许因为腐败、司法改革、没能预判袭击招致以色列犹太选民的痛恨,但他对加沙居民的冷酷无情却并不是理由之一。以色列内部反对内塔尼亚胡的政治力量自然也受到大部分选民之偏好的约束,不能以过于公开和激烈的方式从加沙的角度批判总理的所作所为。内塔尼亚胡或许由于贪恋权力而被极右翼小党劫持,在加沙的战与和上表现出了激进的残忍;但在更广泛的战略层面,他不想将加沙管治权交给任何巴勒斯坦权力实体,遑论让哈马斯参与战后权力安排的立场,反映了大多数以色列犹太选民的心声。

历史的教训无数次指出,系统性、大规模的人为人道灾难,并不从一开始就完全出自刻意计划。敌意和恶意酿成苦果需要发酵的环境,而这些环境往往由冷漠、偏见、自以为义铺就。

以色列逮捕了无数无辜的巴勒斯坦民众,甚至包括儿童,但被定义为“prisoner”,被扣押的以色列人就被称为hostage。

其实现在还使用“哈以战争”这个词多少有点tone deaf了。欧美主流媒体使用这个说法是为了避免“巴以战争”,也就是想让这个战争看起来不像是两个国家之间的战争,而像是以色列对一个非法组织进行“剿匪”。但实际上这场战争的本质就是以色列对巴勒斯坦的入侵,就应该直接称为“巴以战争”,就像“俄乌战争”不是“特别军事行动”一样。

謝謝你的意見,已修訂!