2015年6月18日,香港立法会否决了政府的2017年特别行政区行政长官(简称特首)选举办法草案。它赋予选民一人一票选举特首,但候选人要先经过提名委员会的筛选。有人说,这是机不可失,应先拥抱,后改善。民主党派则认为方案不合理地限制了提名权和参选权,不值得支持。方案的否决表示来届的特首将按旧办法产生,新的改革机会遥遥无期。民主发展还有出路吗?

政体变迁──无论改革、革命或两者兼备──结果都难以预知。正如法国大革命推翻了封建政权,却未能建立民主,还得经历恐怖统治和拿破仑称帝。折腾几十年后,大家不得不认定法国民主无望,皆因中央集权的传统、愚忠的军队和保守的天主教文化都不可动摇。岂料普法战争拿破仑被打败后,法国瞬即建立了民主的第三共和,直至第一次世界大战爆发。香港回归后,立法会的选举办法改为比例代表制,目的在防止民主党壮大。当时谁都没想到,其结果是小型政党的保护伞。

影响政体发展的因素有系统性和非系统性(偶发性)两类。偶发性因素,比方最高领袖的意外身亡,难以预料。系统性因素,无论是结构或人(能动者,见注),则较易估算。香港的命运也难逃避这些因素的影响,出路也得考量它们。

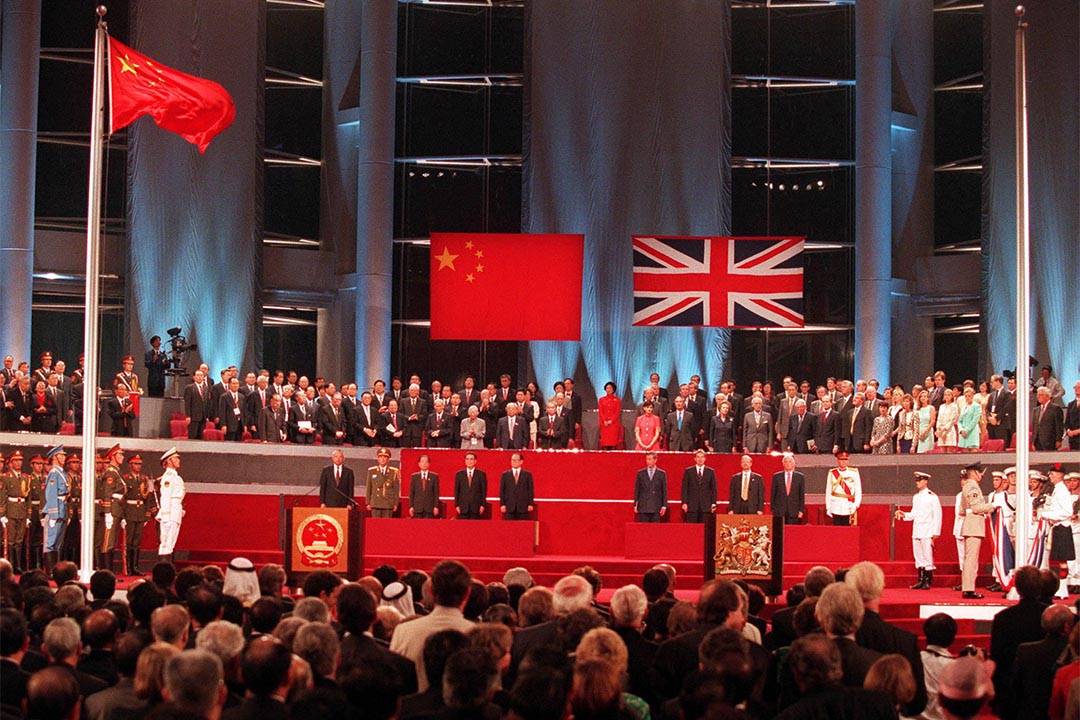

香港经历过两次偶发性因素。第二次世界大战末,美国总统罗斯福有意要英国把香港交还给蒋介石。他的逝世使香港恢复了殖民地地位。否则,香港会被解放,成为大陆的一个普通城市。中英就香港前途谈判期间,香港人提出许多方案。香港大学学生会去信赵紫阳总理表达“民主回归”的主张。总理于1984年5月22日亲笔回函赞扬同学们的意愿,并说将来特区实行“民主化的政治制度,即你们所说的『民主治港』”。如果没有六四事件,赵紫阳不必下台,香港的民主发展可能不一样。

“中国因素”两个含义

系统性因素对香港民主的影响以结构为主,“能动者(agency)”次之。香港的政治地位和“中国因素”是首要的结构性障碍。前者显而易见。香港在殖民地时代属于英国,回归后是中国,民主与否,都不能自决。“中国因素”则含义有二。

第一是在殖民地时代的间接性作用。例如,二战后英国考虑让香港发展代议政制。这个“杨格计划”因中国内战的变局而搁置。1958年英国试探中国对香港发展代议政制的态度。周恩来回覆说,北京视任何让香港自治的举措为“非常不友好的行为”。这些过去的民主化外来动力被“中国因素”卡住了。现在,这些外力因为“大国崛起”已巨变。今年政改投票前夕,外国使节反过来游说立法会的泛民议员投票支持政府提出的保守方案。香港民主化的外在环境面貌全非矣。

中国因素含义之二是中国的党国体制是叛逆民主的(简称为“逆民主党国体制”),因而妨碍香港的民主发展。上面谈到香港因为从属地位而不能享有民主,但历来却有非民主的中央政府让地方先行民主之例。中国为何不同?中国的政体核心是共产党领导,这是独占性、制度化的和不容挑战的。党对统治权的危机意识却居高不下。这种包含意识形态、规章、组织和政治实践的体制跟民主理念及实践是南辕北辙的。民主最起码的游戏规则是让公平而普及的选举去产生执政党,因此,政党轮替是民主政治的常态。在我国却是天方夜谭。当然,农村已实行一人一票的选举多时。甚至可以“海选”,提名权和参选权都向村民开放了。那么,为什么香港却不可以?因为共产党纵然失去部分农村的领导权没甚大不了。香港是一个国际性城市却不容有失。何况2003年七一大游行改变了中央的对港政策,而中国“大国崛起”下的美国“围堵连横”使香港成为国家安全的前哨。这一切都加强了中央对香港的风险管理和外国势力渗透的戒心。难怪近年中央把香港事务提升到“主权”和“国家安全”的高度。这是一个比以往更坏的新趋势。所以,政改只能开放普及的投票权,提名权和参选权仍得精心操控。

此外,一国两制和《基本法》是另一套结构性因素,其作用好坏参半。首先,一国两制作为价值系统范式是正面的,它突破了封建大一统思维,开拓了统一与差异共存的远景。问题是一国两制范式中有关差异的保证只包括资本主义制度和生活方式。为了保障资本家的利益,一国两制在实践时透过功能组别让他们在议会里拥有不相称的权势,从而不利民主的发展。

一国两制的疏漏

两地政府误会一国两制是既有的特定事物,不把它看成是一个有待中港共同建构,而不断发展的过程。

一国两制的一些疏漏是负面的。首先,50年不变的承诺使一国两制变成权宜之计,只为了保证回归平稳。两地政府误会一国两制是既有的特定事物,不把它看成是一个有待中港共同建构,而不断发展的过程。它们也没有及早考量两制相遇时因彼此的差异可能滋生的问题,遑论前瞻地作出两制既融和也不失原有特色的策略和措施。难怪中央对一国两制的论述前后矛盾──回归早期强调两制差异,近年来却独尊一国。权宜之计和“一国与两制失衡”的新趋势是香港政制发展的毒药。

对!基本法规定了最终实现普选的目标。不过,它那些原则性规定在实践时经过“逆民主党国体制”的解释让香港人大为失望。而香港人根据有关条文提出的普选建议都被驳斥为违反基本法。这矛盾的根源来自双方在历史背景的、生活经验的、思维方式的、行政传统的、法律体系的和核心价值取向的差异。法理上说,基本法虽基于国家宪法,但也容纳了香港法律和国际法。然而解释权却在人大常委会,常委属下的基本法委员会只有卑微的谘询角色。整套制度设计不可能客观地、公允地仲裁两地因法律文化、原则(包括解释原则)和制度的差异所引起的宪法冲突。

注:结构与能动者的辩论是社会科学老话题。像“人定胜天”还是“天命难违”之辩。

评论区 0