这个暑假,眼科医生朱利安没能满足儿子的心愿。

14岁的儿子是汽车迷,非常想去小米汽车工厂参观。过去两个月,朱利安一直在寻找小米汽车内部的人脉,希望让儿子获得参观工厂的资格。

小米汽车于今年1月开放工厂参观。根据其官方安排,8月共1800人获得参观机会。这远远不能满足公众的热情。8月共有六万多人报名,获得参观资格的人不到3%。

与预约参观工厂一样火爆的,还有小米汽车的新车交付。

6月26日小米发布第二款新车YU7,开卖三分钟即收获20万辆订单。此前小米SU7发生车祸燃爆、导致3人死亡的事故,似乎并未影响新车销售。订购者从小米app上看到,YU7Max版、Pro版、标准版的提车时间,分别长达33-36周、48-51周、53-56周(一年)。

小米创始人雷军表示,小米汽车将在今年第三到第四季度实现盈利。

特斯拉花了17年盈利。中国第一家盈利的新能源车企理想汽车用了八年盈利。小米从2021年3月宣布造车算起,用了四年,如果从交付算起,只用了一年零三个月。

这是其他车企望尘莫及的盈利速度。

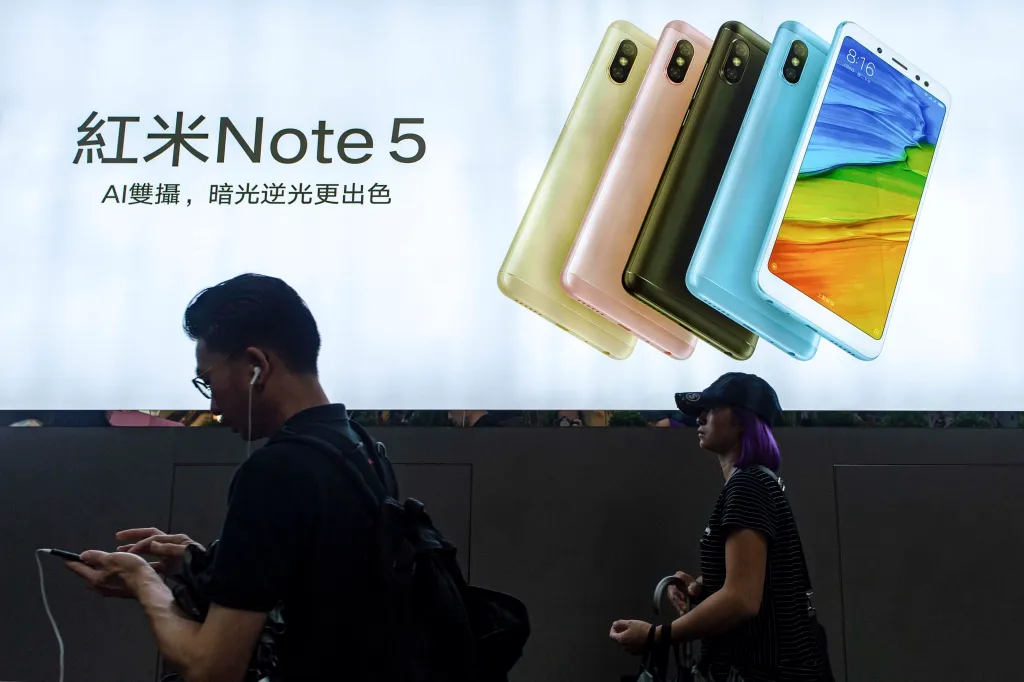

小米最早是手机制造商,后业务扩展至智能家居、互联网服务、智能汽车,一直是低价消费电子产品的代表。2024年,小米手机出货量位居全球第三。

而小米汽车的“顺风顺水”,与创始人雷军制造手机积累的营销优势有关,也与极好的运气有关。

他赶上了新能源汽车供应链成熟稳定的好时机,顺应消费者出行平权的诉求,处在消费降级车主寻找豪车平替的档口,在自主品牌超越外资品牌的叙事重构中,成为运动式造车的幸运儿。

值得深思的是,这场靠补贴和政策强拉的运动式造车过去后,会留下什么。

01 无可复制的个人IP与反噬

当企业IP过度绑定个人时,亦埋下了危机。

开放给公众参观的小米汽车工厂,位于北京市经济技术开发区,占地面积71.8万平方米。

参观者的留言充满赞誉与自豪:“超级智能现代化工厂”、“现场感受到了科技震撼”,更有慕名而来的外地学生表示“参观后,特别想加入小米工作”。

这令汽车生产制造的工程师们感到郁闷。多位汽车工程师向端传媒吐槽道:“这难道是什么新东西吗?哪家工厂不是这样啊,都是机械臂生产制造组装产线,早就自动化了啊。”

开放产线参观不是新鲜事,但能藉著工业旅游之风并运用饥饿营销,将工厂变成城市地标和网红打卡胜地吸粉的,雷军是中国业内第一人。

京东创始人刘强东在2013年和雷军一同参加综艺节目时说:“不要跟雷军比营销”。

雷军最擅长的,是炮制新的造词法。

回顾2024年3月28日小米第一款汽车SU7上市的新闻发布会,许多人记住的关键词是:手机支架、防晒、冰箱、冰箱里防止饮品四处翻滚的卡钳,以及遮阳伞、智能香氛机、棒球帽等系列周边。今年6月26日小米第二款新车YU7发布会上,“车规级纸巾”又成为记忆点和二次创作的网络热词。

这并非小米的独创。凡是涉及新能源汽车的中国车企早就开始在“车里看球赛”、“零重力座椅”以及充满设计巧思的收纳空间上著墨,但太“贪心”、求全,将舒适家居、未来科技、性能参数悉数兜售在一起的话术,令消费者找不到重点,无法形成深刻的记忆点。

而雷军能够用一套充满数字及类比第一梯队品牌的话术,将平常的东西描述得新奇而惊艳。

在YU7上市发布会上,雷军这样介绍:“它的后排靠背最大调节角度135度,比迈巴赫还多一度啊”;谈及造车,“我们的测试工作量可能是同行的三倍到五倍,我们已经干了300个城市,测试了540万公里”;提及SU7 Ultra的底盘技术,“厉害吧,甚至可以连续起跳三次”……

有网友模仿“雷式演讲术”描述日常“下一碗面”:“经小米员工连续300个日夜不间断的大数据研究发现,97%的人类在早晨七点零三分56秒的时候会出现明显的饥饿感,相比较七点整,饥饿感整整提升了57%。”

雷军亦用同样的包装话术,给自己和小米汽车打造了平民奋斗逆袭成功的人设。 雷军自2020年起每年发表年度演讲。他的演讲有一个公式:梦想,失败,坚持,在自己的勇气、团队和用户的共同努力下,最后反败为胜。

2024年4月18日,雷军在小米汽车北京交付中心直播时再一次强调:“我也跟大家一样,在农村出生,靠勤奋、靠努力,也靠这个时代的机会一步一步走到今天。”

这样的叙事令消费者觉得被共情和同理,特别契合阶层固化的经济下行時代、迷茫的人們想要草根逆襲的情感投射。

雷军本人也是所有互联网大佬中最亲民和活跃的,经常在社交平台分享日常,也会回应粉丝留言。他在微博拥有2694万粉丝,抖音粉丝超过4500万。

小米汽车的核心客户调研显示,60%用户自认“雷军粉”,36.8%因雷军影响力购车。

这是中国任何一家汽车品牌都不具备的个人IP影响力——没有人会因为车企CEO而购车,更多人甚至搞不清自家汽车品牌现任CEO的名字。

小米汽车发布会之后,雷军至少开创了两个被对手们争相模仿的趋势:其一,CEO直播;其二,汽车新品上市分段式营销,先开一个预发布会,主讲“务虚”的设计与理念,一般称为“美学品鉴会”,再请一些视频博主提前释放试驾信息,最后开一个上规模的正式发布会,介绍性能、公布价格,让产品有节奏地保持曝光。

新老车企的CEO和高管们,在2024年纷纷开启社交帐号,下场直播。但流量不等于销量,能做到冲著CEO买单的,只有雷军的小米汽车。

不过,当企业IP过度绑定个人时,亦埋下了危机。

9月25日,雷军进行《改变》为主题的年度演讲后,资本市场与口碑双双翻车。次日小米股价暴跌8.07%,单日市值蒸发1535亿港币。

雷军的苦情叙事、对标竞品突出性价比的套路,不再奏效。网友们纷纷留言,对卖惨式营销感到审美疲劳,不停对标iPhone17仿佛开了一场苹果发布会,结果配置上缩水、创新点不足,拉低了用户期待。

当个人魅力难以掩盖产品瑕疵时,消费者此前的期待有多高,现在的失望就有多大。如果没有技术突破作为基底,固化的营销模式早晚会败完消费者的好感,反噬此前积累的口碑。

02 软件定义汽车:从大宗耐用品到电子消费品

新能源造车的叙事率先启动了以“科技感”为关键词的造词运动。

而小米汽车的成功,除了雷军不可复制的个人特色,汽车出现的电子消费品属性变化及电动汽车供应链的成熟,是重要因素。

中国新能源造车运动带来的一个显著变化是,汽车从耐用大宗商品属性呈现出消费电子化的趋势。2019年,特斯拉像一条鲶鱼被引进中国之后,成为新能源汽车制造样本:轿车对标Model 3,SUV对标Model Y,座舱从触控屏的车机开始,呈现电子消费品的设计。

以电机、电控和电池“三电”为核心技术的构架平台,使得整车制造区别于燃油车时代以发动机、变速箱和动力零部件为核心的分散式的机械制造系统,呈现出高度集成、上下解耦(车身上半部和下半部从整体变为相对独立)、对外开放的特征,IT软件行业在汽车上得到进一步的应用与发展。

这令汽车具备了和手机、家电等电子消费品进行互通连结的可能,并最终变成智能生态的终端组成部分。

类似于智能手机的操作系统大致分为苹果和安卓,全球新能源汽车的底层操作系统是黑莓QNX和Linux,中国大多厂家采用QNX加安卓的组合。小米的澎湃OS系统底层融合了Linux与自研的Vela系统。

在此基础上,从驾驶舱开始,类似iPad的触控式中控屏取代传统的仪表盘,语音交互式的车机取代传统调频电台和一些控制温度、车窗的物理按键,芯片算力的堆叠和拟人化算法的优化,令低阶和中高阶智能驾驶乃至最终的无人驾驶,從影視科幻越來越成為現實。

当中国第一家盈利的新能源车企理想汽车进行家电式叙事重构、并率先取得成功时,新能源汽车朝著“冰箱彩电大沙发”的家电家居叙事迈进,和燃油车时代强调“从A点到B点安全可靠”的交通工具相比,加载并更加强调智能载体、移动终端和数据采集站的性能。

在新能源造车的叙事中,互联网和手机行业出身的业者们,率先启动了以“科技感”为关键词的造词运动。

一位汽车公司的营销总监坦言,他们不厌其烦地把一个简单事物肢解、重组、升华、凝练,从而达到不明觉厉的效果。

新能源汽车的产品宣发充斥著“创新”、“黑科技”、“流行时尚”、“个性化”、“全球首个”等词汇,反衬出老牌合资品牌燃油车“落后过时”、“不环保”。

这场造词运动重塑了话语权,将定义造车的主导权从以前的外资车企,转移到本土自主品牌手中。

本土厂家最喜欢用诺基亚手机和柯达胶片相机消亡的例子,影射合资竞争对手“穷途末路”,类比自己是顺应潮流的苹果手机和数位相机。

年轻消费者不愿意重复父辈的集体式审美,需要科幻感等不一样的设计,来彰显个性化的身份认同。“车机反应超快,语音指令也识别得很准很快。开车时动动嘴就行,特别方便”;“(车机)丝滑,高级感和科幻感太喜欢了”。他们在汽车论坛易车网评价新车体验时说。

当然,这一切也并非小米首创。特斯拉是中国新能源汽车的老师。它的触控屏幕式车机、不断迭代的智能辅助驾驶以及自动驾驶功能,开启了中美科技竞赛新赛道。这条赛道上的供应链厂商在极限竞争中,仅用两三年时间,就变得成熟而稳定。

当小米2021年宣布造车时,它几乎不需要费心力去寻找供应商。相反,一堆成熟的供应商竞相压低身价,希望能被小米选中。

2024年3月小米SU7上市时,它的核心三电——电池由宁德时代和比亚迪旗下的弗迪电池供应,电控和电机由汇川技术和联合汽车电子供应。其中,宁德时代是全球最大的动力电池生产商;比亚迪是全球最大的新能源电动车生产商,自产电池;汇川技术和联合汽车是多家车企的电控和电机供应商。

小米造车的底层逻辑是:在模仿特斯拉、保时捷以及各路优秀车企的基础上,敏捷迭代,在一些用户场景上做微调。

这个思路,小米也并非首创。浙江汽车制造商众泰汽车,采取和小米类似的生产模式。从2006年开始,众泰陆续推出高仿奥迪Q5、保时捷等燃油车车型,低价销售。其中,仿保时捷Macan的众泰SR9只要十几万元,被誉为“平民保时捷”。在2016年和2017年,众泰取得超30万辆的年销量业绩。但最终,因供应链体系不够成熟和稳定,采购的发动机、变速箱核心零部件无法与主流车企同步,众泰汽车质量出现问题,自2018年巨亏后,资金链再也没有缓过来,如今停工停产,濒临退市。

业界均叹:众泰生不逢时,早生一步是先烈,晚来一步成先锋。

最后一个入场的小米,迟来的恰到好处,将电动化还有智能化已经成熟的东西往里装,成为手机企业造车的极致玩家。

03 消费降级:保时捷和法拉利的“平替”

一位支持小米的网友分享:“虽然娶不到刘亦菲,但谁不希望自己的太太像刘亦菲?”

生于上世纪90年代之前的中国人,会觉得小米汽车的生产路径似曾相识。它很像21世纪初、北京中关村写字楼里那些组装台式电脑的店舖。他们会根据消费者的需要,采购与品牌机同质的内存、硬盘、显示器、音箱等,组装后,只要不倒闭,也提供维保等售后服务,价格只有品牌机的1/3甚至更低。这些攒装台式电脑,深得高校学生的喜爱。

高仿平替一直有市场。一时风光的众泰和后发制人的小米,亦是如此。小米汽车从爆款单品的产品和价格策略上,一直对标特斯拉。它紧紧咬著特斯拉,比特斯拉便宜那么一点点,向消费者传递出的信号是:用特斯拉的性能和价格,买到保时捷和法拉利的平替。

Alex Chen认同“平替说”。他在汽车行业有20多年的设计和制造经验,也是一些行业评测机构的评审,现在经营著一家小众的汽车公司。

Alex Chen称,小米的客户群体是那些喜欢保时捷和法拉利,但又负担不起豪车的新中产。

新冠疫情的停工和封锁政策重伤了国民财富。这两年,法拉利和保时捷均在中国遭遇了销量滑铁卢。法拉利自2023年在华销量开始下滑,2024年销量同比暴跌22%,至1162辆。保时捷在华销量自2022年起逐年下滑,2025年上半年更锐减28%,共21302辆。

保时捷的销售人员对端传媒说,煤老板、炒房客、中小企业经营者等群体偏爱保时捷。财富缩水、破产倒闭,令这些豪车车主们从财富拥有者变成了中产甚至负债者。

此时,保时捷和法拉利的平替出现了。

尽管小米强调原创,但在消费者看来,小米SU7和保时捷Taycan除了车标之外简直一模一样,小米YU7则好似法拉利Purosangue的高仿版。

2024年4月第四届中国国际消费品博览会上,前保时捷中国总裁兼CEO Michael Kirsch被媒体问及小米SU7和保时捷的相似时,用一句高情商的“好的设计总是心有灵犀”来回应。

小米SU7起售价为21.59万元,保时捷Taycan为92.8万元,前者是后者的约1/4;小米YU7 25.35万元起售,最贵的Max版本为32.99万元,和法拉利Purosangue的498.8万元相比,约是后者的1/20。

来自小米汽车核心客户的调研显示,细分群体中包括原保时捷车主,选择理由是三电技术和性价比,小米的汽车门店有超过30%的客流是富豪。

从年龄来看,其核心客户中85%的客户年龄低于35岁,平均为30.3岁;年收入20万至40万元区间的占比为45.7%,属于年轻中产。

正如一位支持小米的网友分享道:“这就好比虽然娶不到刘亦菲,但誰不希望自己的太太像劉亦菲?」

04 从出行特权到平权:大企业主导让位于通用平台?

年轻消费者更认同通用平台带来的平权体验。

作为造手机起家的科技公司,小米汽车在造车领域冲到前排,背后是两种出行权力的转移:纵向是车型开发从大企业集团主导的自上而下开发,变为向消费者接受的通用平台的自下而上开发;横向则是从外国品牌主导变为中国自主品牌主导。

私家汽车本质上是一种出行的平权诉求。

1984年之前,汽车在中国被视作生产资料,属于公家单位和外企高管的公务用车,不属于私人消费品。

1984年,中国正式允许私人拥有汽车。1994年,国务院首次提出“鼓勵个人购买汽车”,逐步放开汽车价格管制。

汽车走入大众,从2001年中国加入WTO开始。汽车关税大幅下调,外资与中国合资生产汽车本土化加速,价格下降令越来越多平民拥有汽车成为现实。2010年之后,汽车从奢侈品变为“生活必需品”,从身分地位的象征变为满足通勤需求的交通工具。捷达、铃木等以较为便宜的价格,令轿车在家庭中流行起来。

不过,即使是平价的捷达、铃木,也是大企业集团主导的差异化车型,消费者只能被动接受。

新能源汽车具备前述电子消费品的属性,作为“软件定义汽车”的载体,汽车生产的主导权呈现出向消费者接受的通用平台转移和集中的趋势。车企们称之为“灵魂争夺战”。

年轻消费者更认同通用平台带来的平权体验。

今年6月,杜伊斯堡-埃森大学工商管理与国际汽车管理教授Heike Proff在第33届Gerpisa全球汽车产业国际论坛上称,中国新车购买者的平均年龄是34岁,德国则为54岁。

习惯使用智慧手机和移动终端的互联网原住民们,对充满术语的机械性能没那么在乎,但比较注重软件使用、个性化需求,比如车载影音。而这正是小米、华为等手机生产商的强项,具备洞察消费者需求和提供通用平台的优势。

當年小米用999元的紅米手機殺入蘋果、三星、華為、聯想籠罩的市場時,在軟硬件上都不占优势的小米,就赢在了用户体验上。小米手机从一开始就由用户参与定制。以其MIUI操作系统为例,小米的MIUI社区论坛聚集了中国当时最活跃的手机发烧友。MIUI每周更新的功能,甚至默认铃声,都由用户投票产生。雷军在《小米创业思考》中称,每周,用户都能看到自己提出的意见被采纳,极大地调动了参与感。

注重产品体验的经验亦被移植到小米汽车的制造当中。

小米汽车可以在预发布会后、正式上市前的三个月内,听取消费者建议对车辆配置进行微调,比如调整轮毂尺寸、卡钳配色,选装碳纤维后视镜等。

这对大企业集团来说几乎是不可能的。车身改动一条线或加一个智能配置,都需要推倒重来,涉及诸多部门共同协作以及成本重新核算。

通用平台的扁平化结构令汽车迭代快速成为可能。一款新车的迭代周期可以提速至12个至18个月,远超过传统车企三至四年的新车上市节奏。而销量规模化又能够降低成本,对消费者来说,价格低、能满足个性需求、迭代快速,这就是出行平权的体现。

这也是为何原有对汽车要求很高的精密制造难以征服中国年轻消费者,但是营造科技和家电家居概念的新能源汽车,却在短短三年内翻盘。

05 本土品牌从配角到主角:从上到下的运动式造车

小米汽车的成功,得益于自上而下运动式造车,其本身亦是政治正确的产物,是地方政绩的展示。

中国车市的主角,一直是外资在华的合资品牌。占据市场份额绝对优势的,是德系的BBA奔驰、宝马、奥迪(大众),日系丰田、本田、日产、三菱及曾经的铃木,美系的通用汽车、福特、半个美系的Stellantis,法系的标致、雪铁龙、雷诺等合资车企。

直到2024年,因新能源汽车崛起,中国本土品牌的市场份额首次超越合资品牌,从配角跻身为主角。根据乘联会最新发布的数据显示,2024年,中国乘用车市场零售累计销量为2289.4万辆,自主品牌年度零售市场份额突破60%。

一些合资品牌则退出中国本地生产,比如铃木、三菱、Stellantis旗下的菲亚特和雷诺;通用汽车因销量不佳,旗下的雪佛兰也叫停了在华产线。

新能源汽车的另起炉灶,重构了中国汽车产业的定义、叙事和社会审美。事实上,它从一开始就承担著摆脱美日欧主导的传统汽车工业路径、另辟蹊径的政治任务。

中国没有轿车制造技术。直到1978年改革开放,中国政府引进外国汽车制造商,成立合资企业,以国内市场换取国外的技术,此所谓“以市场换技术”。

早在20世纪90年代,中国政府决定推动轿车平民化的同时,就在构想新能源汽车。当中关键性的代表人物,是分管汽车工业的时任国务院副总理邹家华。他听取科学家钱学森的意见,将电动汽车研发列入“八五”(1991年-1995年)计划重点科技攻关项目,拨款1500万元用于研发。

2009年,被认为是中国新能源汽车发展元年。

当年1月23日,财政部、科技部、发改委、工业和信息化部印发通知,计划在一些城市推广新能源汽车,称为“十城千辆”工程。3月,国务院发布《汽车产业调整和振兴规划》,明确对试点城市购置新能源公交车和出租车给予补助,由此拉开了新能源汽车补贴序幕。

据“十城千辆”工程,中国政府计划用三年时间,每年发展10个示范城市,每个城市投放1000辆新能源汽车,到2012年实现50万辆销量、占中国汽车市场份额10%的目标。

这一年,特斯拉处在破产边缘,马斯克在为第一款跑车Roadstar找销路。2008年上市的Roadstar,在2009年底只向全球18个国家的客户卖出了937辆。中外电动车都处在起跑线上。

在获得美国政府4.65亿美元低息贷款和登陆纳斯达克之后,特斯拉在资金上缓了过来,2012年推出轿车Model S ,逐渐在世界范围内掀起电动汽车热潮。中国的“十城千辆”目标则宣告落空,当年只有约1.28万辆销量,远未达到设定的50万辆。同年,中共开始领导人权力交替。

2014年5月,国家主席习近平视察上海汽车集团,定调“新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路”。

自此,新能源汽车步入自上而下运动式造车,从早期的出租车和公交车,逐渐覆盖私家车。

一时间,新能源造车企业喷涌而出。

造车资质需要国家发改委和工信部批准。2015年,中国政府一下子放开十余家企业的申请。创始人均为互联网出身、代表造车新势力的“蔚小理”——蔚来、小鹏汽车和理想汽车,都成立于2014年到2015年之间。

据《华尔街日报》2018年统计,彼时中国共有487家新能源造车企业(截至2025年8月,具备规模产能的只剩20至30家)。另据《汽车产经》报导,从2009年起到2021年,中国政府对新能源汽车的补助粗略统计逾2000亿元。

运动式造车令新能源汽车的产量从2013年的1.8万辆增至2024年的1316.82万辆。也出现了“PPT造车”的骗补贴行为,造成巨大浪费。

今年6月,工业和信息化部对2016年至2020年期间的新能源汽车补贴申请进行复查,发现包括比亚迪和奇瑞在内的多家中国上市车企,涉嫌不当申领总计8.6亿元补贴。

这种情况下,工信部收紧并暂停发放新能源汽车生产资质。

小米宣布造车后不久,赶上工信部2022年暂停发放新生产牌照。但这不妨碍北京市政府帮助它借道造车。

首先,发展新能源汽车是遵从中央决策的政治正确。

新能源汽车成为新质生产力,与中国速度、中国创新挂钩,与宏观经济的稳定、大国领先现代化、实现“双碳”减排目标的政治叙事绑定在一起。

2022年,比亚迪以185.7万辆的销量超越特斯拉,成为全球排名第一的新能源汽车制造商。2023年,中国首次超越日本,成为全球最大的汽车出口国,其中约1/3是电动汽车。电动化和智能化,令中国汽车叙事从追赶式的“弯道超车”变为领先式的“换道领跑”。

其次,在房地产萎靡的现实中,新能源汽车成为地方政府为数不多的支柱产业。

尽管绝大多数新能源车企都在亏损,甚至需要地方政府“倒贴”,但它毕竟是政府鼓励产业,亦是劳动密集型产业。一家规模化车企至少有上万人,比亚迪2024年有员工96.89万人,对稳定就业至关重要。

江苏省常州市2016年招徕理想汽车建厂。上海于2019年引进特斯拉,建成的上海超级工厂不仅成为特斯拉盈利的产能支撑,也成为上海的新能源名片和政绩。深圳有比亚迪,重庆的央企长安汽车除了生产新能源汽车之外,又成立相对独立的深蓝和阿维塔两个新能源品牌。

北京市的“亲生仔”——隶属于市国资委的北京汽车集团有限公司(简称“北汽集团”),在2024年之前,旗下的新能源汽车销量不振,上市公司北汽蓝谷连年巨亏,业绩难看。

新能源业绩远远落后于其他城市,作为首都的北京急于培育另一家“能打”的新能源车企,提振政治声量。

没有生产牌照的小米,在北京市政府的特殊关照下,先是借力北汽集团全资子公司北汽越野的产线,代工生产SU7;后获得特批,2022年4月开始在北京亦庄经济技术开发区自建工厂,2024年投入使用。

正如上海市成功押注马斯克,北京市赌上雷军扳回一局。

地方政府在争夺雷军。武汉市政府利用雷军是湖北人又是武汉大学校友的关系,争取到小米汽车到当地建厂。

地方政府对新能源汽车的支持远不止于此。以北京为例,为了刺激消费,使本地新能源汽车销量数据好看,家中有燃油车的,如果“以旧换新”,可获得置换补贴。国家补贴+置换补贴+厂家补贴,一款6万多元的小型新能源汽车,到手价格可以低至3万元。

此外,蓝牌的燃油车出行有尾号限制,绿牌的电动汽车则没有出行限制。充电也便宜,国家电网实行价格管制,充电最贵为每度2元多,厂家赠送的电卡完全可以满足一年以上的通勤需求,不购买新能源汽车显得很吃亏。

用户支持国产新能源汽车的决定性因素很现实:补贴、税收优惠、分期贷款优惠、价格便宜,以及拥有优先路权。

多位不愿具名的业内专家和车企高管对端传媒表示,如果取消补贴、税收优惠,实现路权同权,完全实现公平的市场竞争,电动汽车是否还能占据优势甚至生存下去,要打个问号。

随著财政吃紧,一些地方暂停了补贴。6月以来,重庆、郑州等十余地相继宣布暂停受理汽车置换补贴申请。

仍然处在受追捧红利中的小米汽车需要冷静,至少需要认真面对智能驾驶系统的安全议题。

今年3月,小米SU7高速燃爆令3人死亡,被认为是智能驾驶功能宣传过度却不够完善的代价。一时间,小米陷入舆论漩涡,股价单日下挫超5%。截至发稿,该事故一直未有调查下文和后续处理消息。

这不是第一起智能驾驶事故。今年7月,汽车资讯平台懂车帝联合央视对36款车进行智驾实测,模拟15个高风险驾驶场景,进行216次碰撞。结果显示,无一家车企通过全部测试,包括小米、华为系的问界、小鹏、理想等主流新能源车企车型。这证明智能驾驶功能亟需改进。

9月19日,中国国家市场监督管理总局发布通报称,小米汽车召回116887辆SU7标准版电动汽车,相当于已交付量的约30%。这是该车型因产品质量缺陷第二次召回。召回的主因是车辆在L2高速领航辅助驾驶功能开启的某些情况下,对极端特殊场景的识别、预警或处置可能不足,若驾驶员不及时干预可能会增加碰撞风险,存在安全隐患。

对于消费者的投诉,小米也需要拿出切实的解决方案。这次发布会翻车,不少网友的抱怨也揭示了其汽车业务已出现信任危机。

超过300名SU7 Ultra车主要求退车,因他们花费了4.2万元选装的碳纤维前舱盖,拆开后发现内部结构与普通的铝制前舱盖无异。但小米仅提供改配方案或积分补偿,未明确回应退车请求。部分车主通过诉讼维权,6月已有百余案件立案待审。

YU7由于订单超过30万辆,小米要求部分交了5000元订金的车主提前支付尾款。这等于还没看到车,就要把钱全交了。虽然小米称这只是针对部分可能有问题的准车主、打击黄牛囤单,但这种类似霸王条款还是引发了消费者担心和争议。

小米还需要面对中国新能源汽车产能过剩的问题。据日经亚洲报导,2025年中国新能源汽车预计会有近2000万辆过剩产能。报导指出,汽车业产能利用率通常要达到80%左右才能损益平衡,但中国新能源汽车产能利用率仅有大约50%。

小米汽车在产能过剩的淘汰赛中能逆势走多远?

多位业界人士对端传媒表示,像小米手机一样,它会活下来,因为雷军是一个聪明和勤奋的跟随者。但它不会成为特斯拉那样的颠覆者——当然,这对小米来说,或许没那么重要。

特斯拉的的第一款车叫Roadster(意思就是双座跑车)不是Roadstar……

“像小米手機一樣,它會活下來,因為雷軍是一個聰明和勤奮的跟隨者。但它不會成為特斯拉那樣的顛覆者——當然,這對小米來說,或許沒那麼重要。”

从标题开始就让人觉得莫名其妙,这甚至不是小米汽车的发布会

還有這一段: 前面說訂單超多,產能不足,後面又說產能過剩的問題。作者寫的時候是在想什麼😅。

YU7由於訂單超過30萬輛,小米要求部分交了5000元訂金的車主提前支付尾款。這等於還沒看到車,就要把錢全交了。雖然小米稱這只是針對部分可能有問題的准車主、打擊黃牛囤單,但這種類似霸王條款還是引發了消費者擔心和爭議。

小米還需要面對中國新能源汽車產能過剩的問題。

如果是再細看本文,事實性錯漏就更多了:

一些合資品牌則退出中國本地生產,比如鈴木、三菱、Stellantis旗下的菲亞特和雷諾;通用汽車因銷量不佳,旗下的雪佛蘭也叫停了在華產線。

鈴木和三菱是徹底退出中國市場,而不是退出本地生產。雷諾不是Stellantis聯盟旗下的 反倒是上兩段提到的標緻和雪鐵龍品牌是,不知道作者為什麼反而要區隔開他們。雪佛蘭在華的產品幾乎都被砍精光了是不假,但是雪佛蘭Enjoy等上汽通用五菱生產的換標車還是在中國大量生產出口海外的😅

@讀者 感謝你最後的自我介紹😅

「綜上,你對汽車並不了解,也沒耐心認真讀文章,但是很喜歡秀自己知道的那些和邏輯無關的參數和術語,顯得很高深,實際上概念錯誤、基本的業內常識沒有,邏輯更是無從談起。」

@讀者 你說「車載影音那一段是德國教授的演講中提到的。」

那麼又來一道小學閱讀題:作者引用他的發言是想要引用他的發言作為權威佐證,還是反對他的發言想要做出反駁呢?😅

@讀者 車機到底誰的比較好用 可以看看 大陸車主怎麼說:

【iPhone 17 CarPlay救了老旧燃油车!-哔哩哔哩】 https://b23.tv/lXztvES

@讀者 我的原文是「而且因為有Apple carplay和android auto,軟件使用和車載影音其實是中國新能源汽車對外國新能源汽車(除特斯拉保時捷等少數例子以外)優勢最小的地方😂」

那麼來一條小學閱讀題:上文作者認為中國新能源電車跟外國車企相比,誰的車機系統比較有優勢?😅

@讀者「樓上對於機械性能似乎根本就不了解。它和你說的配置參數是兩個概念。」

你知道我寫的那段是在表達什麼嗎?我是在反駁「對充滿術語的機械性能沒那麼在乎」這個觀點,既然文中定義的機械性能是充滿術語的,那麼我引用網上討論會涉及的術語有什麼問題?反倒是你把主觀的駕駛體驗和各種客觀,可用數據表達的機械性能搞混了吧😅

@讀者「但那是燃油車,和新能源的架構是不同的」 這句話更是跟你的立場前後矛盾。你的說法不正是在表達平台化不是外國車企落後的重點 重點在外國車企電動化轉型速度過慢,迭代速度也過慢不夠徹底嗎?你自己也提到今年外國車企也推出全電動化平台了。這不就是整合我說的該段內容不明所以嗎?究竟所謂的「變為向消費者接受的通用平台的自下而上開發。」指的是什麼,小米等內地車企又是如何做到這點的?靠文中提及的提供大量定製項目嗎?

@讀者 你才是根本沒看懂這篇文章的作者跟我的發言吧。「變為向消費者接受的通用平台的自下而上開發。」結合前後文,我的理解是作者把小米汽車的種種個性化選項歸因於通用平台和所謂自下而上開發,我的觀點是並非如此。傳統油車也有提供大量選裝個性化項目的車廠,就是文中提到的小米的模仿對象保時捷😅

看完了樓上的洋洋灑灑報菜名,覺得你是真的是不懂汽車。第一,平台化不是中國的首創,但那是燃油車,和新能源的架構是不同的(這點要是還杠,只能說明太無知了)。福斯的油車平台MEB在智能化軟件化上的導入和產出非常慢,一款車要兩三年之後,這也是為何迪斯激進軟件改革失敗下台的原因,但是12-18個月的新能源平台更新是中國的特點,這也是為什麼福斯後來新建了電動化平台PPE,以及豐田、福斯在大陸直接採用廣汽、小鵬的框架快速更新迭代。看來你是不知道,外國車企的老油車平台油改電的成本非常高,豐田試過之後立刻放棄,本田在大陸的危機就是典例。第二,樓上對於機械性能似乎根本就不了解。它和你說的配置參數是兩個概念。駕駛操控這個詞,近年來已經不多使用,這個代表和強調機械性能的詞彙的消失,和閣下像報菜名一樣列出的各種參數是兩碼事。現在車企宣發,各種堆疊參數,正是深深被數碼手機影響的結果,用汽車人自己的話說,“被手機圈子帶壞了”。第三,你對於座艙的知識為零,car play作為座艙是特斯拉的弱項,只有car play正是特斯拉被大陸各種車企拉踩和鄙視的原因。座艙體驗最強的是華為,座艙恰恰是大陸新能源車企競爭力最強的優勢之一。第四,你似乎都沒有耐心弄清楚文章,車載影音那一段是德國教授的演講中提到的。綜上,你對汽車並不了解,也沒耐心認真讀文章,但是很喜歡秀自己知道的那些和邏輯無關的參數和術語,顯得很高深,實際上概念錯誤、基本的業內常識沒有,邏輯更是無從談起。

「縱向是車型開發從大企業集團主導的自上而下開發,變為向消費者接受的通用平台的自下而上開發。」

這一句其實有點不明所以。通用平台這個東西並非是中國新能源車企的首創,在福斯(大眾),通用,福特,佳士拿/克萊斯勒等同一集團下擁有多個品牌的車企就已經大量使用通用平台這個玩法,比如經典的PG34,PQ35等等。近年來也有MQB,TNGA,EPM2(PSA),這種平台化玩法在歐美車企已經玩了快40年了吧,看不出為什麼這是小米的優勢。而且小米車型比較少,平台化固然能加速新車的開發時間,但是對於實現作者提到的車主個性化定製其實效果不大(畢竟就那兩款車?

在9月25號的發布會翻車之前,9月19日有宣布召回11.6萬輛SU7標準版電動車,文中似乎沒有提到?

「習慣使用智慧手機和移動終端的互聯網原住民們,對充滿術語的機械性能沒那麼在乎,但比較注重軟件使用、個性化需求,比如車載影音。」

而且能說出這句話的也不是混消费數碼界的啊,每年新手機旗艦上市,各家手機評測媒體都會開始分析本年各家旗艦的soc的組成結構,跑分性能,功耗表現,IPC性能,拍攝規格,樣張效果,續航時間,後台app留存,近年還有信號強度的測試,怎麼可能對「習慣使用智慧手機和移動終端的互聯網原住民們,對充滿術語的機械性能沒那麼在乎」😂。每年各大手機廠的PR(除了蘋果和Google)都各種放風各種花錢給各KOL,各家粉絲前幾年也是因此相互混戰,喜歡數碼產品的年輕人是在這股氛圍裡長大的😂 至於只注意體驗不看配置,你可以問問老羅

當華為和小米走進造車業以後,這股風氣也帶進汽車圈子,過去一年多小米和華為的互聯網混戰可是熱鬧得很,連央視都下場了。作為參數黨能比較電動車的參數可是多了去了,零百加速?懸掛是麥花臣還是多連桿?有空氣懸掛嗎?電機數目?煞車距離?自動駕駛等級和效果?車機芯片的型號?充電功率?電機功率?電池包容量?電池是來自哪一家供應商的?正是因為電動車供應鏈的成熟與電動車本身的特質,數據黨比過去油車的時代強多了。甚至還有碰撞測試的對比(小米su7去年就出現了某吉利系KOL製作兩車對撞測試時,故意拔電瓶以營造小米產品設計有缺陷的結果,最後被一眾「網民福爾摩斯」揭發導致KOL被拘捕的大瓜)。所以這一句對於消費者畫像的描繪又是從何而來呢?😅

而且因為有Apple carplay和android auto,軟件使用和車載影音其實是中國新能源汽車對外國新能源汽車(除特斯拉保時捷等少數例子以外)優勢最小的地方😂

「習慣使用智慧手機和移動終端的互聯網原住民們,對充滿術語的機械性能沒那麼在乎,但比較注重軟件使用、個性化需求,比如車載影音。」

與事實是截然相反😂 撰稿人真的是混汽車行業的嗎?有沒有找過專業意見審稿?😂 車載影音就一個淘寶1000塊不到的apple carplay就能滿足的東西有什麼產品護城河啊😂 而且因為有Apple carplay和android auto。軟件使用和車載影音其實是中國新能源汽車對外國新能源汽車(除特斯拉保時捷等少數例子以外)其他qi

而且跟端挺多的文章類似,用了不少筆墨去渲染背景,通過形塑某種印象與氛圍給讀者講故事,但是又沒有很好地切入某些關鍵點,最后就變成了某種強化讀者刻板印象的東西😅

將PC DIY與品牌機的對比關係類比與汽車行業之間的抄襲是不是有點……😅 不看好端在這次汽車行業系列報導的質量