读过

一再默诵过的

你那闪光的

脸

用黄金薄片打造的封面

昨日

你被风翻到七十七页

便停住了

且成为海内外的孤本

而你的血

又在我血中铸成了新字

在我的肉中

再版

──血的再版,洛夫

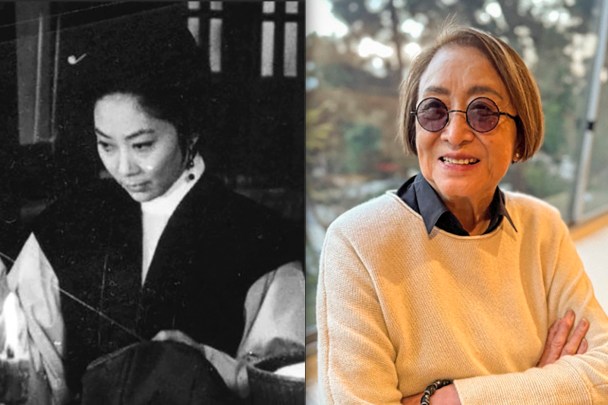

3月19日,诗人洛夫病逝于台北荣总医院,享寿91岁。这突然离世的消息当然震惊了台湾诗坛。洛夫早从《石室之死亡》即奠定“诗魔”地位,又于2001年出版3000行长诗《漂木》,同年被评为“台湾当代十大诗人”之首,并曾获“国家文艺奖”等多项文学奖项。他与痖弦、张默于1954年创办的《创世纪》诗刊,至今仍旧为不少诗歌爱好者提供了发表的场域。这些都是诗歌读者并不陌生的称号与经历。至今年3月初,他还发表了新诗集《昨日之蛇》。

这首〈血的再版〉,是洛夫替母亲写下的哀歌。而如今,当我们回望诗人创作七十多年的岁月,这首诗也讲述了诗人的海外离散,以及在诗中追求的文化中国,仿佛替诗人一生留下了注解。而诗人在台湾所跨越的战后岁月,却又像〈血的再版〉里头描述的血缘问题,牵涉到了台湾战后文学重新更换官方语言,文学史观的重新建立,在族群政治或是文学中的中国因素,如今阅读洛夫更为复杂了。

从“诗坛春秋三十年”谈起

冷战时代逝去已久,对于年轻读者,如何再阅读洛夫也是个挑战。我想我们可以从《创世纪》的经典化谈起。1982年,《中外文学》“现代诗三十周年回顾专号”刊载了洛夫〈诗坛春秋三十年〉一文,此文重估了纪弦“现代派”的贡献,并将台湾现代诗史的建立确定在现代诗的成立,即西元1953年(民国四十二年)。洛夫透过蓝星诗社的成立以及后来《创世纪》的创刊,确立了“创世纪诗歌集团”在台湾现代诗的系谱关系。在这个系谱中,洛夫以“超现实主义”张开旗帜,再次替1970年代台湾诗歌“晦涩”语言的论战辩论,并且定位了余光中的反现代主义,批评《笠》诗刊(注,1960年代由12位台湾本土诗人所创办的诗刊)诗人白萩的“语言工具论”等问题,从而竖立了《创世纪》的正典位置。

时隔37年后,我们的确见到了战后“超现实主义”在诗歌史中的正典地位,但由〈诗坛春秋三十年〉引发的白萩的回应,却成了台湾接下来三分之一世纪中持续回荡不已的诗论纷争。在此特刊中,白萩特别针对洛夫的指责指出了洛夫将“诗的语言”视为特殊语言,有别于日常散文性的语言,并视诗语言与散文语言有本质上的差异,是问题很大的语言观点。“诗用诗的语言写就”的这个诗学误谬,首先被白萩指出来,但“诗就是诗的语言”的套套逻辑,至今尚未被彻底厘清。“晦涩”与“反晦涩”,是台湾后来诗歌发展中一直未能面对的问题。

其次,1977年洛夫在〈诗与散文〉中以克罗其“诗与非诗”取代诗与散文的关系,将理论(报导)文与抒情散文与诗两相对立,台湾抒情散文与诗歌的关系,1970年代末已然显现。对洛夫来说,这一套理论唯心色彩浓厚,结合梵乐希(Paul Valéry)跟艾略特(Thomas Stearns Eliot)的诗学为基底,强调歧义与意象语言的必要,一直都是他论述的核心。但这种诗歌创作论,视诗歌从中心视境(vision)或心象发展为文字、化为意象的过程,始终都不能解释何者为诗,这也是今天我们回看洛夫文学观点必须要解决的问题。

此时在诗歌翻译与诗论资源减少的情况下,洛夫《石室之死亡》填补了一般人对于超现实主义的理解。洛夫诗歌的重点,提供了现代汉语自动书写的成功案例。

重新丈量台湾战后的超现实主义

对台湾诗歌来说,洛夫的贡献首先是超现实主义与禅的结合。1950年代的台湾氛围,充满了对中西文化的焦虑,这不仅仅发生在诗歌领域,也在其他比如绘画领域中。李仲生的弟子于1956年成立“东方画会”,萧勤、夏阳、吴昊、欧阳文苑、霍刚等人在吸收抽象绘画的过程中,也警觉到了文化本质建历的必要性;更晚些到1962年,在台湾由李敖等人爆发了中西文化论争,论争爆发的更大时代原因当是冷战格局初期的乡愁以及民族焦虑。目前,关于洛夫将超现实与中国古典诗歌、禅意相融合的论述,多集中在民族、文化论上;然而对于今日年轻的读者来说,东亚接受法国诗歌并且将之与东方系统相结合,这更值得我们去思考这个回路上的多样性。

东方世界在19、20世纪一直环绕在欧美中心的困惑中,与其讨论是不是西方的超现实主义,不如思考时代氛围中所产生的文化焦虑。同样对日本超现实主义诗歌有影响的诗人西脇顺三郎,在战后出版的诗集《近代的寓言》、《第三的神话》中,也因为战败因素,发展出由“有”到“无”的象征诗观。西脇顺三郎将象征哲学中追求“绝对”与“无限”的战败感所产生的矛盾,推向禅的“大空”,以寻求一种新的和解。在他1968年出版的《诗学》一书中,他更直接地将象征系统与禅相比。另一方面,在韩国半岛上,战后诗歌的再复兴中,与超现实主义有关的则是韩国诗人全凤健(전봉건)。他利用超现实主义手法,表达了对韩战的感受。

当我们把洛夫放在东亚战后诗歌的脉络中,会看到是不同诗人因应不同的内在危机而产生了超现实主义与国族之间不同的组合,产生了禅与超现实的不同功能。

当我们把洛夫放在东亚战后诗歌的脉络中,会看到是不同诗人因应不同的内在危机而产生了超现实主义与国族之间不同的组合,产生了禅与超现实的不同功能。如此,在洛夫身上,我们就会看到不仅仅是对法国超现实主义认识的正确与否这个层次上的问题,而是法国象征诗的传统或是自动书写本身对于文化符号的扰动;并直面正视整个东亚在二次大战结束不久,紧接而来的西方世界将冷战战场放在亚洲所产生的主体焦虑。翰林大学学者朴思琦(박슬기)就指出,全凤健书写韩战的诗歌就是意识形态保护者的姿态。这个观点正是现在华语读者除了民族、文化观点外得以重新走进上个世纪冷战格局诗歌阅读的路径。一如台湾近日出版阮清越的《同情者》所揭橥的敌对意识,将洛夫在1959年开始花了四年写就的〈石室之死亡〉系列(共64 首)放在时空尺度下阅读,则更有意义。

例如〈石室之死亡〉之二:

“凡是敲门的,铜环仍应以昔日的煊耀

弟兄们俱将来到,俱将共饮我满额的急噪

他们的饥渴犹如室内一盆素花

当我微微启开双眼,便有金属声

叮当自壁间,坠落在客人们的餐盘上

其后就是一个下午的激辩,诸般不洁的显示

语言只是一堆未曾洗涤的衣裳

遂被伤害,他们如一群寻不到恒久居处的兽

设使树的侧影被阳光劈开

其高度便予我以面临日暮时的冷肃”

这个诗段中叙事者在时貌中预视一场将来的盛宴,但语调中却强调了已不如是往昔的状态。换句话说,这种哀伤的气息来于死亡,来于时间的中断,读者可以感受到盛宴前夕的孤寂,〈石室之死亡〉是洛夫1959年被派赴金门担任新闻联络官的经验的反响,无论是战争还是感受到东亚分断体系的形成,目睹战争的可怖,在今日依旧可找到类似的场景。

网路时代的洛夫印象

对文学史中的洛夫,人们最典型的认识大概是如何从官方文艺政策的体制逃离走向前卫的诗歌实验。五年级诗人刘正忠(唐捐)的博士论文《军旅诗人的异端性格》就讨论了1960年代洛夫、商禽、痖弦这些从军旅生活中逐步走向不同于官方宣传的、晦涩的诗歌创作。唐捐诗歌中大胆的意象结合,或多或少也吸收部分了洛夫的养分。对于六年级诗人来说,洛夫的前卫相较1980年代罗智成、夏宇、陈黎等人来说,已有所不同。随著经典化,洛夫被视为台湾现代诗歌的开拓者,对于年轻的创作者来说,主要是补足了中国式的超现实主义并且接续了象征诗歌与夏宇之间的鸿沟。

1990年代末,洛夫的影响力也随著平面出版市场与网际网路的出现,产生了不同的经典化面貌。由于解严发生以及社会风气的变化,《创世纪》与《笠》诗刊在社会史中的对立与张力削弱了不少。此时在诗歌翻译与诗论资源减少的情况下,洛夫《石室之死亡》填补了一般人对于超现实主义的理解。洛夫诗歌的重点,提供了现代汉语自动书写的成功案例。以我的经验来说,大学时期因缘际会参与了一次台大现代诗社的社课,当时社员尝试用自动书写写作,除了举出法国超现实主义诗人之外,谈到的台湾诗人例子就是洛夫。

除此之外,洛夫句法上的惊奇,以及意象视觉性上的夸大,是常被学诗者奉为圭臬的模仿对象。杨佳娴第一本诗集《屏息的文明》便提到了杨牧与洛夫的影响。早逝的诗人廖经元的诗歌中,对于热带意象绵密的张力,也是洛夫意象论的后裔。现代创作仍丰的诗人罗毓嘉也常多次提过洛夫对他的影响。对于诗歌炼句,在台湾浸淫BBS与《明日报》时期追求风格的诗人群来说,洛夫是避不开的话题。隐题诗在1980年代末的出现,也一同加热了罗青的后现代诗歌对形式上的挑战与突破,而这个隐题诗的文化,屡次在台湾BBS的乡民文化中出现。

此外,洛夫《因为风的缘故》由于节奏感十足,在台湾的诗歌BBS文化中,是爱诗者常推荐的诗集。又有洛夫在本世纪初出版的诗集《漂木》,更形塑了台湾的长诗想像,台湾国艺会在世纪初就曾有一段时间的长诗专案补助。

随著经典化,洛夫被视为台湾现代诗歌的开拓者,对于年轻的创作者来说,主要是补足了中国式的超现实主义并且接续了象征诗歌与夏宇之间的鸿沟。

文学史的构造再读洛夫

洛夫对台湾诗歌创作者有深远的影响,只不过洛夫的诗观侧重在诗歌的生成,而强调“意象”之必要的说法,事实上缩限了诗歌认识的可能。由于洛夫强调意象与内容的张力,以及使用文白交错的语法,洛夫诗歌难以归类进口语诗。如今我们要阅读这样的诗歌,可以换种方式走进现代汉语与近现代汉语的时代张力。这种特色既可以视为我提及冷战时期的意识形态保卫,也可以进一步重新再将洛夫的诗歌置于无声的、汉字文化圈中“文”的系谱里头。两种不同时代的书写放在诗中,到底意味著什么呢?这种从内容出发、而非音声文化出发的文论,也是洛夫的特点,有著更深的理论潜力。

除此之外,洛夫整个世代对于“晦涩”的辩护,即是台湾这二十年来诗歌市场反对的对象,例如现在读者熟悉的《卫生纸+》诗刊在这个十年,就是对于晦涩诗歌的反动。在要求明朗诗风的刊物文化中,对于晦涩的历史演化或许值得创作者、编辑重思。比如超现实主义诗歌常仰赖借喻手法,在诗段中将两种不同的叙事连结一起以产生蒙太奇、全面启动之效。这些晦涩的诗歌实则是需要讨论、需要迂回的理解,才能被察觉及更动阅读者的逻辑习惯,但并非不能理解。这种读诗的乐趣在台湾目前流行诗歌的浪潮下,是比较少被认识的,当然台湾诗歌基础知识的匮乏也是主因。

也许洛夫意外殒世留下的这些礼物,足以让我们重思这些问题。对洛夫诗歌感到好奇的读者,也可以再一次走进晦涩诗歌的大门,并且理解当时诗歌批评与创作的合作,如何产生理解的可能。而从东亚诗歌史的角度来看,除了国族主义之外,洛夫的诗歌足以重新丈量台湾诗歌与东亚的关系,从而重新看待被压抑的文学观点,也可以逃离西方诗史凌驾线性的文学史。

评论区 0