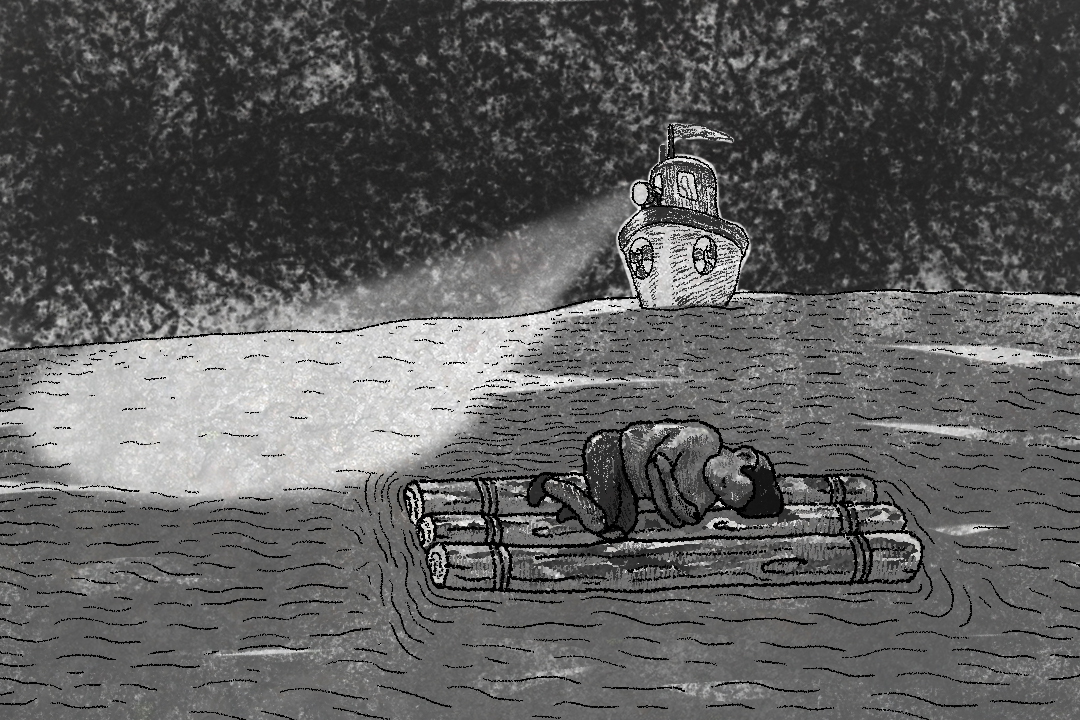

这是一个不太罕见的情境:警察局的桌边,稚幼的孩童正在接受询问。处在一个未经遮掩的空间,身旁嘈杂的人声不时钻进孩子的耳朵,打断他的思绪;路过的员警好奇的问:“这是在问什么案件?”“性侵。”记录的员警稍微抬眼回应一句。问话的人瞄了孩子一眼,“喔,这个予性侵喔?!”(台语:这一个被性侵喔),孩子涨红脸,不愿再多说一句。

在台湾,儿童遭遇性侵害的新闻不时浮现在社会新闻版面上,引发一阵议论。但事实上,有更多的案件并没有被公众注意到。根据卫生福利部的统计:2015年一年中,0岁至未满6岁儿童性侵受害者有235人;6至12岁的儿童,则有903人遭到性侵。每一桩遭起诉的性侵疑案里都有一个秘密,但探询秘密的过程,却可能因为方法不对,例如检警询讯问过程粗糙,询问技巧错误,或是询问环境让当事人无法安心等,反而让真相深埋土里,或者因此制造了冤假案件。

在美国,便曾经出现因为询讯问过程的瑕疵,造成严重的冤案。专长司法心理学的台大心理系助理教授赵仪珊以美国著名的McMartin审判为例,1983年,美国加州一所学前儿童学校的老师,被一位学童母亲指控对自己的儿子性骚扰。其他家长带着自己的孩子到儿童治疗机构进行询问,在工作人员“诱导”下,其他孩童纷纷提出遇过类似的性骚扰情形。

性侵疑云爆发后,共有近350名曾经就读过该学校的儿童表示曾有被性侵经验,学校负责人与教师全数列为被告。在经过7年的调查、诉讼过程,被告才终于获得无罪判决。

未经训练的询讯问 孩童二度伤害

性侵案件本身就具有相当的特殊性:它发生在隐密空间,缺乏目击证人;不一定有其他物证。因此被害人证词成为唯一证据。一旦证词遭到“污染”,后续的司法程序上可能出现难以定罪或是冤假错案。因此如何保持证词真实性,成为儿少性侵案件中特别重要的议题。

在前述的McMartin案里,凸显了儿少性侵案件的首要问题:儿童或智能障碍者在口语能力上,相较于一般成人,较无法逻辑流畅的完整诉说,且环境压力与询讯问方式,再再都影响了孩童回答的真实程度。

这几年,台湾司法体系内也逐渐发觉,询讯问过程的“诱导”提问,让证词本身蒙受许多质疑。例如过去台湾警政单位对于儿少性侵并没有特殊的警察讯问流程,孩子疑似遭遇性侵或猥亵,经通报后带到警局做笔录时,不但得在开放、人来人往的空间被问话,问话的也往往是未经训练的男警。这样的环境,影响了笔录本身的真实性。

担任社工6年的小琪(化名)接受端传媒访问时无奈地笑着说,“男警不是问的很露骨,直接问说:‘那你讲一下你是怎样被性侵’;要不然就是问不出口,嗫嗫嚅嚅半天。”

翻了翻白眼,小琪说,每每遇上这种只会问“人事时地物”的警察,社工就得不时的协助引导孩童说出细节。“我们社工陪同做笔录,一方面就是去跟警察吵架,维持孩子可以在没有压力的环境讲出事情。”

另一方面,社工要协助用孩子可以理解的方式来问问题。小琪举例,“像警察常常会问:‘你有没有反抗?为什么不反抗?’孩子可能根本不理解什么是‘反抗’,这样的问题他答不出来。那我们可能会协助问孩子:‘爸爸进去你房间时你觉得怎么样?会不会害怕?’来帮忙厘清孩子面对性侵或猥亵时的情绪反应。”

意识到儿童或智力障碍者在询讯问过程需要更耐心对待,这两、三年下来,在社工与民间团体的努力下,笔录讯问方式已逐步改善,尽量会选在私密的空间进行,另外不论男女童也规定得要女警执行,同时必须有社工陪同。

而除了“硬体”上的改进,警政单位也开始注意到软体方面——询讯问技巧的精进。其中最重要的是把司法心理学(forensic psychology)的应用引入办案过程。

“如果能够在一开始的讯问中就保持证词的品质与真实性,不但可以减少被害人上法庭接受讯问的机率,也不会有因为多次讯问,导致前后不一的情形。”

去年12月,立法院通过《性侵害犯罪防治法》部分条文修正,其中便要求儿童及心智障碍被害人在司法审查阶段,得由经过司法访谈员训练者协助讯问。修法后1年新规定将正式上路。

其实早在国外,司法心理学已有一定程度的发展。十九世纪的英国曾发生一起著名案件:Doniel Mc Naughton宣称自己因恶魔指使,企图射杀英国首相。英国法庭邀请心理师为其评估心智状态,这起案件成为有纪录的第一起将精神医学融入司法判决的案例,也成为第一起因“心智失常”而判无罪的刑案。

精神医学与心理学融入司法程序,也慢慢成为犯罪防制与改善司法诉讼的工具,并找出传统诉讼过程中不为人知的缺陷。1895年美国心理学家J.M. Cattell的研究发现,一般人在重复陈述证词后,会出现前后不一的状况;德国心理学家L. W. Stern也提出,情绪与记忆都可能影响证词的真实性,且在重复陈述后,失误机率将会提升。

另外美国研究“虚假记忆”的心理学家Elizabeth Loftus也发现,人类的记忆建构类似“维基百科”,除了自己可以撰写外,其他人也可以,她在1970年代进行的实验发现,“提问”的方式会引导他人如何描述记忆场景,并建构虚假的记忆。

而偏偏性侵案件时常只得依赖被害人证词作为唯一有力证据,也因此证词需经过反覆检视,验证其正确性。但当每增加一次询问或讯问,证词出现误差的情况也将提升,虚假记忆被建构或强化的机率也随之大增。

2014年起,台中地检署开始进行检察官“司法访谈”培训,精进检察官在第一时间讯问的技巧。台中地检署主任检察官李翠玲接受端传媒访问时解释,会注意到得要改善讯问技巧,便是发现在性侵案件中,因为证词出现前后矛盾,让法官难以判断。“如果能够在一开始的讯问中就保持证词的品质与真实性,不但可以减少被害人上法庭接受讯问的机率,也不会有因为多次讯问,导致前后不一的情形。”

开始进行“司法访谈”培训后,李翠玲才发现过去的询讯问笔录中,有多少“诱导”问话的争议。她举例,像是“许多小孩会使用‘弄’这个字,当孩子说出:‘爸爸弄我’时,大人往往下一句却是问:‘爸爸摸你哪里?’”李翠玲说,“弄”不一定代表“摸”,也可能是“戳”或其他行为,但大人以自己的逻辑去补强故事情节,却反而让真相难以重现。

加上笔录往往是“简式记载”,导致问话过程与笔录内容有出入。像是问话的过程中,检警问的是:“有没有人摸你?”小孩回答“有”之后,检警接下来一个问题:“爸爸是不是在浴室摸你?”但实际情况却不一定是“爸爸”摸小孩,而小孩接收到这个问题后,有可能不知如何回应,也有可能只回答了“嗯”,可这个“嗯”,应对的是“浴室”,而没有把“爸爸”包括在内。但笔录上的呈现,却会记载成:“小孩表示爸爸在浴室摸他”。

笔录被“污染”层出不穷

虽然“性侵害案件减少被害人重复陈述作业要点”上路后,明文规定询讯问过程一律录音录影,但案件到了法庭,法官却不会回头重新检视录影内容,依靠的是前端检警的笔录,因此一旦笔录遭到“污染”,案情将会一路朝错误的情节发展下去。

协助台中地检署进行“司法访谈”培训的赵仪珊在检阅许多询讯问光碟后指出,上诉这类提问中“带有许多自以为是的细节”,其实就隐含“诱导”性质,将加害人在前提上就指向“爸爸”,再透过问话合理这项前提。但多数检警人员在询讯问过程中并不自觉。

另外赵仪珊也在询讯问光碟中发现,许多笔录制作过程,往往是陪同的亲属发言比孩子更多,“明明不是小孩自己说的,但笔录里却会写‘小孩表示……’。”而询讯问的同时,亲属也可能透过肢体语言来影响孩子的发言,“像是不时用手触摸小孩等,都可能影响孩子的回答。”但光看笔录,却看不出这些问题。

也因为不少笔录在制作过程中出现“污染”的情形,让许多被定罪的案件当事人纷纷喊冤。“冤狱平反协会”律师蔡晴羽就发现,性侵案件几乎是他们接触到第二多的案件。“像我们遇过一个案子是一位少女跷家,找回来以后学校辅导老师问她有没有跟人发生性行为。少女推说曾经被继父性侵,但社工同时发现,少女本身交友关系有点复杂。”蔡晴羽说,类似这种只有双方说词,可能的性侵时间点又已距今很远,加上少女有男朋友,无法从生理检查上判断是否被性侵的个案,法官唯一能判断的只剩下证词,如何判,也只能凭法官心证。“像这案子一审无罪,二审判10年。”前后落差极大。

蔡晴羽也有遇过个案是当年的被害人如今回头喊冤,认为自己当初是被母亲诱导,才说出父亲有性侵的行为。“但当事人去自首说当年那是伪证,法院却不采纳,觉得你现在这样讲是因为同情爸爸。”蔡晴羽叹了口气说,如今爸爸早已入监执行,而究竟有没有性侵,这真相也难以还原了。

目前法院遇上有疑义的案子时,会嘱托赵仪珊协助鉴定询讯问光碟,判别笔录的真实程度有多寡。另外民间团体也透过司法心理学来分析个案的证词,企图为喊冤的当事人找到一线生机。

至于为什么出现“诱导”提问?赵仪珊解释,发生的原因有很多,“有时候小孩说出一句奇怪的话,妈妈或其他家人听到后会很紧张,急着想要找出一套合理的解释,同时也在询问孩子的过程中,加入太多细节,绘声绘影的塑造出一个故事。”当故事形成后,后续的调查可能就顺着这套故事脉络进行,同时在询讯问的检警心中,也已悄悄认定了犯人是谁,这时的提问,就会掺杂许多“诱导”。

当检察官改变询讯问方式后,即便询讯问时间与过去进行笔录的时间差不多,“但你会发现,小孩可以给你的资讯丰富很多,也比较能让小孩说出事件的细节与全貌。”

另一方面儿童对于环境压力相对敏感,当他们意识到空间里的权力关系时,很容易屈从于这样的关系。目前正协助冤狱平反协会处理一桩性侵害冤错案的黄致豪律师举例,当他刻意以错误讯息询问小孩,例如:“我们刚看到的是黄色布偶装的人,对不对?”但事实上明明是“紫色恐龙装”,可是孩童却会屈从于有权力的那一方,选择回答:“对啊!”同时回过头修正自己的记忆,再向第三人覆述时,说出:“我们刚刚看到一个穿黄色布偶装的人”。

或者检警不断重复同一个问题时,孩童容易以为他一开始的答案“是错的”,而倾向调整成对方“想要的答案”,因此当检警问“爸爸有没有摸你?”,重复问了五、六次后,孩童的答案会从“没有”变成“有”。

另外当家庭中的成员可能因为争夺抚养权,或者成员关系出问题时,儿童便有可能“被教导”说出某种性侵的情节。“像我遇过一个案子,小孩指称奶奶和爸爸对他性侵。后来才发现,是因为母亲觉得奶奶和爸爸对她不好,所以在询问的过程中,刻意导向奶奶和爸爸是加害者。”李翠玲说道。

司法不只要能“找到人”,还得“找对人”。如何“找对人”,仰赖侦办过程中的科学专业协助。台中地检署在经过“司法访谈”培训后,渐渐学会在询讯问之初先和当事人建立关系,并使用“开放式”问题询问。“例如小孩说‘有人摸我’,那我们就会顺着他的话继续问:‘可以跟我说摸哪边吗?’”李翠玲说,当检察官改变询讯问方式后,即便询讯问时间与过去进行笔录的时间差不多,“但你会发现,小孩可以给你的资讯丰富很多,也比较能让小孩说出事件的细节与全貌。”

担任检察官17年的李翠玲分享,询问技巧的改进,让过去顶多只能掌握“事发状况”的笔录内容,如今可以呈现出更多事实,“像我之前遇到一个案子,当事人透露姊姊也有被性侵,但姊姊一直不愿说,再改善询问方式后,姊姊终于吐露真相。”

不只是办案 更是处理人

另一方面,这几年社政与警政的合作,也逐步改善儿少性侵案件的侦办审理过程。“像检警不会去深入了解一个家庭的状况,但是社工会,社工的责任是要找出这个家里的秘密,厘清隐藏在家庭里的关系问题。现在法院开始会重视这一块,也会找社工去协助。”小琪说道。

尤其发生儿少性侵案件的,大多数会是“高风险家庭”,本身就存在着许多困境亟需援助,“‘司法’只是性侵案件处置中的一部分,后面还有一大块是被害人怎么回到正常生活、怎么回到一个正常的家。而这些部分,不是司法有能力介入的。”

而司法鞭长莫及之处,正是社政得要递补上的地方,随着社工逐步协助修补家内成员的关系,降低家庭风险,才能真正化解受害者在家内受到的伤害。“我曾经遇过一个个案,小女生被妈妈同居人性侵。一开始妈妈不相信女孩说的话,经过我们介入协助,妈妈才慢慢愿意相信。之后我们建议母女两人做家庭谘询,改善两人关系。因为小女生很需要母亲的情感支持,而母女关系,正是他们家庭里的核心问题。”小琪说道。

意识到儿少性侵案件,还牵涉了家庭成员错综复杂的关系后,“现在我们检察官讯问时,也得注意孩子不愿说出真相,是否背后有什么原因,像是爸爸可能是家里经济支柱,不能让爸爸被抓去关;或是妈妈有忧郁症,孩子担心说出真相妈妈无法承受。”李翠玲说,当询讯问的内容呈现越多细节,检警也慢慢发觉自己不只是“办案”,而是在处理“人”;不只是缉拿真凶,还得学会连结资源,去改善一个“人”的生活。

“即使有经过‘司法访谈’培训,但实际经验还是很重要,如果人力一直轮调,每次接手的都是新进女警,笔录品质还是难以维持。”

台湾去年底将“司法访谈”机制纳入,重视司法心理学在诉讼程序中的功用,藉此回头改善询讯问技巧,企图让真相更有机会被说出。

谈起这两年推动“司法访谈”培训,李翠玲的语调变得缓慢柔和。“一个好的诉讼过程,真的可以改变一个人的生活。我们之前有个个案,两姊妹被父亲性侵,每天晚上姊妹俩人都不敢睡觉,怕父亲又进房对她们做些什么。两个孩子只敢在课堂上睡,因为那是她们唯一能安心睡着的时刻。”

后来学校老师相当敏锐,察觉孩子整天在课堂睡觉,似乎有异状。经过通报后才发现有家内性侵的问题。为了协助两姐妹重新回到正常生活轨道,社工找到之前离家的妈妈,同时为母女三人申请辅助金,协助她们做点小生意。“两姐妹在情感与经济上获得资源,渐渐觉得自己的人生似乎变得有各种可能。”

“但我现在担心的是人力问题。”对于修法,赵仪珊一则以喜一则以忧,目前台湾司法心理学领域的人才并不多,修法后1年要正式上路,大批的司法人员是否能得到完整的培训,还是个问题。

第一线妇幼队的女警人力,同样也会因为职务调动而难以让经验延续,“即使有经过‘司法访谈’培训,但实际经验还是很重要,如果人力一直轮调,每次接手的都是新进女警,笔录品质还是难以维持。”李翠玲也同样透露出对于人力资源的忧虑。如何让人力资源补足,成为下一阶段的考验。

20年来,司法与社政共同编织着安全网,让它更加绵长。但如今还需要更多资源投注,这张网才足以承接坠落的人们。更让每一个孩子,都能在伤痛过后,回到一个安全的地方,安心长大。

性侵受害者,一個都太多!13歲受害,29年後她才終於能對外說出……

https://opinion.cw.com.tw/blog/profile/390/article/7008

没有仔细想过这个问题……可见法治中的每一个细节都至关重要

其實像這樣的信息有沒有可能設置公開呢?感覺對於我們以後處理兒童性侵議題很有啟發(比如應該如何在避免誘導的情況下讓兒童感到信任、安心地詢問兒童,照顧當事人的隱私等等),而且無論是司法,還是家長,還是社會服務者以及一般的大眾其實都很需要這些知識,尤其是在很多地方對兒童權利和兒童性侵問題的處理還是空白或者相當粗暴的情況下感覺更需要了~而恰恰是那些對這方面知識空白的、迫切需要知道這些信息的人往往不會主動訂閱端這類關注這些問題的媒體,或者ta們本身在這類信息接收方面是更有障礙的,而這些知識因為付費墻的原因無法被閱讀則更加加重了ta們在接收這些信息上的障礙,例如今天我想把這篇文章轉發給真的需要這個知識但從沒關注過這方面知識的人,那ta看不到這篇文章則加重了ta在信息接收方面的弱勢。當然端可能有自己的考慮以及媒體的確生存不易,付費閱讀是應該的,我只是覺得不一定只有國家大事(比如中國的十九大)、政治等等才「關乎重大公共利益」因此可以設置開放閱讀啦,像這些關於兒童性侵的知識,對改善目前如此嚴重的問題來說也很重要,社會真的很需要這個。如果希望可以彌補開放閱讀之後損失的費用,有沒有可能在開放閱讀的文章底下放置打賞一類的鏈接?這樣,不管付費會員還是普通讀者,看到這些好的文章和知識,都可以付一點費用,或者會有更積極的促進作用。特別是當那些原本在信息接受方面弱勢的人,因為這些知識和文章對ta來說很有幫助而願意付費成為固定的會員,也許是兩邊的雙贏(當然只是很理想的一種想法XD),前提是這些知識先一步對ta們開放。