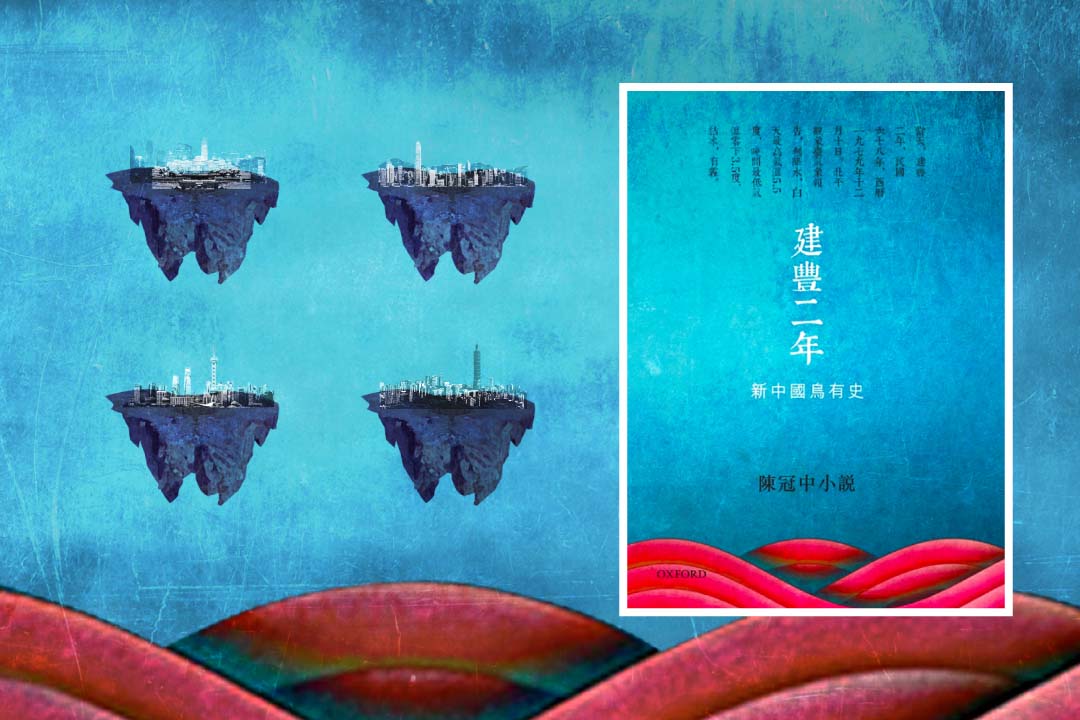

陈冠中的政治讽寓小说《建丰二年》颇引发一番关注,小说的各种机关设计(最重要的是:为什么设定1979,台湾美丽岛事件之年)及小说的各长处,王德威教授为该书台湾版写的序论〈史统散,小说兴〉言之详矣。我想谈一点别的。

王德威序论第一句就概括了这部中篇的可能性条件:“如果国民党赢得一九四九年国共内战……”。这一个如果,把一票中共建国高官重臣、帝王将相驱离乌有史的舞台,让《建丰二年》叙事时间里1949以后的30年,展现出不同的历史面貌:没有土地改革(代之以台式的三七五减租)、没有五七反右、没有文革,没有破四旧,没有大跃进……那一系列绝对可冠上愚蠢的历史躁动;中国的现代化进程因此没有中断,五四一代知识人没受到严重迫害,中(华民)国得以提前“大国崛起”,跃居世界强国之列,但民主和言论自由还是非常困难。读者轻易可以读出陈冠中的“意图”──他是个有话要说的小说作者,似乎也不避讳意念先行,小说里的“言外之意”也清楚得不像是在“言外”。

相较于这如果造成的总体化变迁──政治、经济、文化、外交、地缘政治、数亿子民的生命史──相较于这过大的想像图景,小说展示的七个个案(或七个面向),未免嫌少,是否有充分的概括性也相当可疑。细读的话,会发现若干更令人纳闷的现象(也许出自技术问题,或方法论问题)。

首先,这一陈冠中版《新中国未来记》完全是以台湾经验为参照的,似乎没有顾虑到,台湾那么小的岛推得动的政策,在中国大陆那么庞大的空间里是否能那么平顺的遂行。譬如三七五减租,蒋政权在台湾作为“外来政权”并没有血缘与地缘的牵绊;然而在中国大陆,所有高官都有他们纵横交错的宗族、方言群、师生、婚配、世交的复杂瓜蔓亲(譬如蒋介石就爱用浙江人),因此关说、朋党这些旧官僚文化一直延续到眼前当下,什么事都讲究“差序格局”,法律后于人情,很多改革都徒具虚文。如果有革自己家族的命的意志,早就去当共产党了。

又譬如败走北疆关外的共军,就那么单纯的被流放克里米亚,从此烟消云散?数十年组建、埋伏于全国各个机关、组织的绵密的地下党网络,就那么容易彻底被拔除──显然,这又是台湾经验的投射。1950年台共首领蔡孝干被捕后,随即叛变,把一干同志都招出来,军警顺藤摸瓜,台共迅速瓦解。但那是台湾啊,地方小,逃无可逃、退也只能退回中国大陆。即便那样,也要十多年的戒严白色恐怖来全面肃清。很可能,作者用台湾的小版图来想像那“打赢国共内战”、占有中国大陆领土的中华民国,以致若干细节都有“放大的小脚”的感觉。

这巨大的如果,似乎被某种有限的视野和技术牢牢限制住了。

也许因为太刻意采用讲史的叙述方式,真实历史的参照常成为这乌有史的紧身内衣。因此,“在华府还改不掉对国府颐指气使习惯的晚近时期”之类的陈述似乎只是照搬长期依赖美援的小民国台湾的历史经验,用来指陈大国崛起的大中华民国,总有牛头不对马嘴之感。

“六七年老总统在梨山这个由荣民开辟的休养地”(麦田版,页114)更令人纳闷,没有百万军民的败走台湾,哪来“荣民”;如不是在地小人稠的台湾,难以安顿庞大的军人新移民,又何需开垦中央山脉高海拔地质脆弱的梨山?“老总统自六八年遇到车祸后,身体快速走下坡,阳气渐渐息微,”(页123)蒋介石在台北阳明山车祸是1969年9月16日,那是晚年蒋氏健康走下坡的转捩点。小说虽然没有写明车祸地点,也略略挪动车祸时间,但历史主人公的遭遇处处还是依着既有的历史版本走。

甚至那地理,感觉就是香港、台湾,顶多再加上西藏。小说里异议知识分子聚会的北平,建丰所处的南京,感觉就像是台北,当然,那也因为台北的路名街名原就是民国意志的投影、中国地图的缩影──严格意义上的缩影。小说里的上海与广州,都是香港主体位置的延伸,也是香港小说常见的布置。因为殖民地香港的物质繁华和文化繁盛,相当程度上也得利于1950年后广州、上海熄灯,人才和资金急速的涌入,所谓的“亚洲四小龙”也都直接间接得益于此。广大的中国版图(尤其是内陆)没办法在这样的小说里展开,而呈现为空白。因为作者选择的叙事方式,并没有借由主人公的行动,深入内地,以开启风景的深度。

这巨大的如果,似乎被某种有限的视野和技术牢牢限制住了。

这一如果原该让那些在真实历史里被人民共和国时空严格拘束的历史主人公得到全面解放,然而在《建丰二年》里,却经常不是那样的。少了文化沦亡的灾劫背景和动力,新儒家依然是那样的新儒家吗?在《建丰二年》里,却是的。它如何防止被官方化为一种意识形态教条(如50年代后台湾的状况)呢?乌有史不响。没受到马克思主义唯物论教条毁灭性伤害的史学和哲学,又将是怎样的景观?乌有史不言。学术想像的贫乏,也体现在陈寅恪钱穆等史学巨擘的缺席上。如果中研院不必迁徙,傅斯年董作宾李济等不必迁台,傅雷和陈梦家等不必自杀,在正常的时间里、在各自的盛年里,又会完成怎样的学术巨著,也都想像的留白了。

少了冷战体制的学术对立,张爱玲就不需要夏志清的抬轿,也不会失去她的小资读者。不必去国离境,不必嫁给过气的洋人老作家……

身为文学工作者,我最关心的还是文学本身的问题。〈树森与欧梵〉一章充分体现了中国现代文坛(也许包括作者本人)的诺贝尔奖情结。但那不是重点。诺贝尔奖焦虑,不过是承认政治的焦虑,对文学本身没那么重要,乌有史的逻辑其实可以更超然一点,让文学的自主逻辑走得更远一点。

这章考验陈冠中自身对中国现代文学未来的想像。

如果没有1949以后中共二十多年的政治消耗,五四一代的文学天才得以较正常的发展,会是怎样的局面?〈树森与欧梵〉展露的图景,其实蛮令人失望的,但那也许也最能说明这本书的问题(作为小说,这章一定程度指涉自身)。老舍施蛰存是否能写出旷世钜著暂勿论(依小说的可能性逻辑,宁可信其有),林语堂显然是被抬举了(也许他是作为现实历史里可能更平庸而竟获诺奖的高行健的隐喻);但这些都不是最重要的问题。

小说里的沈从文“到四九年还自杀未遂”,这说明了,《建丰二年》里常出现旧时间的干扰。如果中共被逐出关外,郭沫若之流如不是见风转舵投靠国民政府,就得远走他乡。1949年沈从文就不必自杀,此后也不必。政治平靖、经济好转后,文学理应能获得较大的自主空间。集乡土小说之大成的《长河》当真完成后(现今的版本不过是原计划的四分之一),真正在等待他的或许是他外祖父家(黄永玉家族)深不可测的家族故事(沈从文,〈来的是谁〉),以及妻子娘家的“张家旧事”(另一个官宦世家)。但那会是魔幻写实吗?依沈从文40年代以后抒情主义的发展来看,也许会更深入开展一种和西方史诗式的现代小说观念不同调的小说,一种“不像小说的小说”,或许能创造一种简淡至极的,游走于诗、散文、小说,一种新的中文小说文体。

《建丰二年》里钱钟书依然写不了《百合心》。钱钟书《百合心》手稿的“遗失”多半是个隐语。即便真的在抗战的流离里遗失了,以钱的博闻彊记,又正值盛年,才不过数年,自己写的东西会想不起来吗?以钱的爱炫学爱挖苦人,一旦没有政治顾忌,文体多半还是处处引经据典的俏皮文。但我们也许期待他写一部中国的《神曲》,援古诗文入小说,开创一种非博学鸿儒不能为的,介于骈散之际的,新的中国式的博雅文体。另外,同样值得重视的应是钱的学术文章。如果有二三十年寛裕的时间,写部多卷本通古今之变、汇中西于一炉的《比较诗学》、《中国诗学》,堪比美奥尔巴赫(Erich Auerbach, 1892-1957)《摹仿论》、弗莱(Northrop Frye1912-1991)《批评的剖析》那样的理论钜著者(即便他蔑视体系),应也非难事。

少了冷战体制的学术对立,张爱玲就不需要夏志清的抬轿,也不会失去她的小资读者。不必去国离境,不必嫁给过气的洋人老作家,不必为不存在的美国读者写作,不必孤独死在纽约的小公寓里,她的正常走向会是如何?还会是《小团圆》、《雷峰塔》、《易经》这些辛酸而不讨好、欠缺光彩的东西吗?即便她曾说《红楼梦》那样的作品太高,不敢写,但我们还是期许她为中国读者写一部她自己的《红楼梦》吧,为旧世家大族写下一曲华丽至极的挽歌(也许就叫《华丽缘》)。即便不宜译为外文,也译不好,那也是既有中文小说的正常走向之一。相较之下,《雷峰塔》、《易经》不过是她小说的建筑工地而已,就像被高鹗续坏的《红楼梦》后四十回。

进而言之,如果中共的革命失败了,左翼作家的文学生产反而就不能低估了,左派的忧郁总是格外富于诗意的(如陈映真、郭松棻)。即便必须流亡香港、日本甚至南洋、印度、澳洲,他们的挫败感将是书写的一大驱动力。从郭沫若茅盾吴组缃巴人艾芜胡风萧军到路翎,都可能本着维护革命的理想主义,为革命本身写下史诗式的长篇哀歌。此外,不论左右翼三四十年代成长起来的现代诗人,从何其芳、冯至、卞之琳以迄辛笛、穆旦,三十载盛年,应该都可以让中国现代诗提前成熟,写出响亮的杰作。

但这一章最刺眼的是萧红的名字赫然在列(页189)。1942年安葬于浅水湾的萧红,要被“老舍六八年得诺奖”鼓舞(死于1960年的钟理和竟也出现在名单里),凭着《建丰二年》调度的这一个如果(即便它很大)是不够的,还需要更多的如果。况且,以萧红的性情,也不见得会那么在意诺奖。《呼兰河传》本身就已是现代小说的破格之作(“不像小说的小说”),颇有创体才能的萧红,她凭直观写就的小说也未必会受西方青睐。如果她能现世安稳的活着,能自由的写作,“诺奖的诱惑”实在算不了什么。她最大的无奈是,没有时间。

评论区 0