许氏的学问与观点都不无可取之处,但此书读后总觉不过瘾。仔细琢磨,是此书与现代中国关系太少。他是在历史中想象中国,不是在当代想象中国。

历史学家必须和过去摔跤,迫使它开口说话。然而,历史学家决不可能直接观察到他所研究的史实。没有一个先秦史研究者看过孔子的笑容,也没有一个清史研究者听过金川之役中藏人的嘶嚎。历史学家常处于无法身临其境的困厄之中,但他仍能有所作为,就如侦探小说里那位“角落中的老人”,通过听到的事件片段重构犯罪过程,又像一位卧病在床的人类学家,通过助手的田野调查得出结果。

许倬云《说中国:一个不断变化的复杂共同体》(编者注:台版题为《华夏论述:一个复杂共同体的变化》)正是一部与过去摔跤的著作,作者试图借此绘出关于中国的大历史图像。

在许氏看来,维系“中国”的力量来自三个方面:经济因素,即长期构建的全国市场交换网;社会等级,秦汉以后没有明确的贵贱阶级,精英不能永远世袭,布衣可为卿相;统一的文字系统,思想文化交流由此打破时间与地域限制。这三个因素使中国内部得以沟通,谁也不会被排斥在外,“中国人”才有一个共同的归属感。

他进一步解释说,“任何复杂的系统,无论宇宙或花朵,世界或沙粒,都包含不同的部分,其间又不断因为各自力量强弱而发生对抗分合……我打算以文化理念、政治权力、社会力量和经济制度作为考察的基本变量。中国历史观念中的朝代,毋宁代表的是政治权威;可是,任何政治权威都无法独立运作,政权必须倚仗经济、社会和文化三个方向的维系,才能将所统治的人群具体结合为一个共同体”。

上古三代,夏后氏笼统的霸权经过商人同心圆布局的统治机制,最后到西周的封建网络,使中原成为中央政权的基地。“天下”概念在三代初步构建。整个中国是一个“天下”,其影响力通过统治权力更通过文化向远处扩散。各地文化被吸纳入中原文化,使“天下”的文化多元而渐变,共存而不排他。这样一个核心,加上其放射的影响力,终于形成后世的“中国”。

春秋战国时期,权力下沉,自周王到诸侯,再到诸卿,最后是陪臣。权力自上层精英降到中层下层,遂使社会整体拥有发展活力,推动经济文化进步。与此同时,人才在列国间流动,氏族血缘共同体渐渐瓦解,中国人从封建制度束缚中解脱出来,开始寻求自我存在的意义。这一时代,堪称中国历史上最有活力的时代。

秦始皇统一中国,到西汉经过两百年演变,春秋战国的列国制度转化为坚实的皇朝体制。文官制度、全国市场、共同文字以及儒家意识形态,将广大的中国融合为一体。秦汉中国能够熔铸为坚实整体,乃是基于文化、政治、经济各项的“软实力”。文化方面,有了完整的宇宙论、伦理学和价值观念,它们建立在儒家、道家、法家及其他各家综合基础之上。政治方面,文官制度支持人才选拔与流动,天命等约束则使皇权不至于完全人治。经济方面,中国发展出当时世界程度最高的精耕农业和市场经济。“中国”的核心在秦汉时代被确定为黄河、长江两大流域,尤其黄河、长江中游一带,更是核心中的核心。

抵至东汉,君权强大,尚书——皇帝的秘书处替代外廷主持政务,文官系统不再独立。至此以后,中国两千年来不再出现真正有独立性的、足以抗衡皇权的文官体系。文官体系为皇权服务,官员们只追逐功名利禄,难再坚持儒家理想。与此同时,地方豪族崛起,拥有地方实际控制权。到了东汉末年,外戚与宦官乱政,中央权力真空,全国遂分崩离析。

东汉末年到隋唐统一的四百年间,中国长期分裂,但也吸收了数百万的外来基因。北方的匈奴和鲜卑,西北的氐、羌,西域的羯人,将亚洲北支人口融入中国庞大基因库。在南方,百越和蛮、苗等原住民,都被南渡的中原汉人同化为南方的中国人。

隋唐帝室兼有胡汉血统。唐代君主不论生活习惯还是族群观念,并不符合汉文化模式。整个唐代,在北方、西方都没有长城,是开放的领土。任何族群愿意归属,其领袖都可获得中国的官称。唐代是开放的天下秩序,有极大弹性与包容性。唐代巅峰在玄宗开元年间。天宝以后,安史乱起,唐代逐渐过了升降交点。

经过五代的离乱,汉人终于重新统一中国,建立宋朝。两宋逐步向南发展,南宋更移往南方,使东南地区逐渐发展,成为中国的第二核心。但核心地区南移,丧失了产马之地,在古代冷兵器主导的战争中,没有马,就意味着无法与骑兵为主的外族对抗。南宋于是成为列国之一,再不能统治原来中国的全部疆域。与此同时,两宋学者创造的理学,使中国文化思想有了可以遵循的模式,但也从此拘束中国文化,失去吸收外来成分的能力。宋代重文轻武,政府职位全由文人担任,这些文官多是通过科举进身。正是在宋代,中国政治与文化转为稳定结构。儒生寄托在政权体制之内,朝代可以更替,但儒家权威及其造成的社会制度却长期存在、难以改变。中国历史的吊诡性也由此展开:儒家的普世价值可以超越“中国”,而“中国”终于失去“天下国家”海纳百川、包容一切的特色。

蒙元不能视为中国传统朝代,它只是蒙古帝国的一部分。在这个王朝,中国人是被征服的奴隶,处于最低等级。元代的汉人儒生不能担起士大夫的任务,也不具有社会精英的地位。在元代征服者与百姓之间,是统辖各地驻军的万户及依附其上的豪强或商贾。蒙元的绝对皇权,充满暴力色彩,再不能受到以文官体系为代表的社会力量的制衡。元代制度对后世影响最大的是行省制。行省乃是中央分设在各地的办事处,中央权力借此下到地方层次,而地方长官相当于中央授权的“殖民地总督”。行省制为明清继承,直到当代。这种人为划分的区隔,与自然区划并不完全契合,虽然便于中央集权管理,但对地方自主性造成相当障碍。

明太祖驱逐蒙人,恢复汉人统治。他所建立的皇权,其绝对性与暴力特征,更接近蒙元而非两宋。依靠分封皇亲、各地卫所以及特务系统,明朝统治者建立起以暴力控制全国的机制。它提防自己百姓所投入的力量,并不亚于预备外敌。明代的文官政府同样不能制衡皇权,他们面临的是血粼粼的廷杖、诡秘的东西厂与权力显赫的宦官。

满洲人进入中国,建立了最后一个征服王朝。早期满清帝国格局中,八旗是战斗单位,内阁(雍正以后是军机处)是政府权力核心。内廷决策直接交由六部执行,汉代的廷议和唐代的三省制衡,在明清都不见了。通过威胁和利诱,满清将中国的文化精英压倒、扭曲,也使汉代“天下帝国”的根系涣散。这两百多年正是现代世界文明展开的阶段,中国却不能有参与全球性大转变的机会和能力。

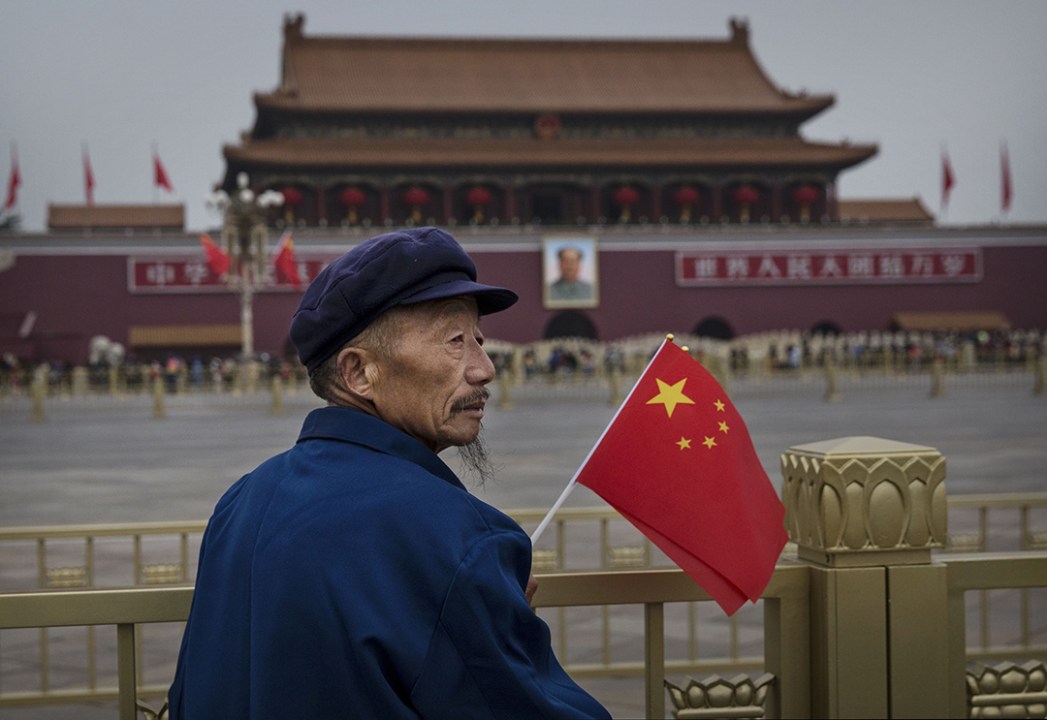

此书至此结束。许氏的学问与观点都不无可取之处,但此书读后总觉不过瘾。仔细琢磨,是此书与现代中国关系太少。“中国人”究竟是什么人?“中国人”的观念又是怎样从历史中逐渐演变到现代的?

此书不能为上述问题提供答案,当然,许氏是尽一个传统史学家的职责,其本义不在解决民族概念的兴起与演变、民族共同体的想象与形成等问题。他是在历史中想象中国,不是在当代想象中国。

评论区 0