[穹顶之上]身在穹顶之下,心在穹顶之上;观往事、思当下、觅来者。

近半年来,在百忙之中一有空,我就赶紧写要给儿子看的历史书。这可能是作为父亲的我,能够给儿子的最好礼物;即便,这只是我一厢情愿的想法。写这本书,是为了回答十年后或二十年后,我那火象星座的孩子必然会问:“把拔,当初你为什么要把我从台湾带到北京来?”

我猜想,作为母亲的柴静,心中也有类似的挂念吧?她的女儿,以及千千万万的00后,在十年二十年之后或许会问他们的父母同一个问题:“二十一世纪中国雾霾这么严重,为什么还要把我生下来?”问题很沉重,但身为父母,面对这直问,是无可逃避的。

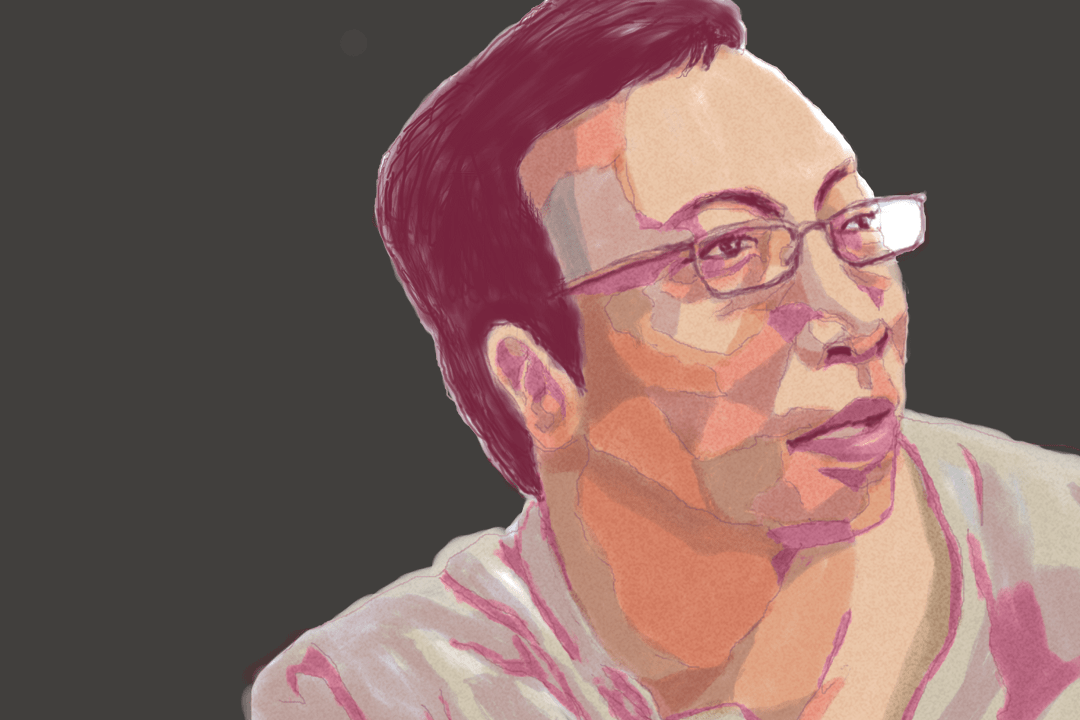

今年春节过后,以柴静为主演的《穹顶之下》,被称为公益纪录片,以自己女儿出生之时的病变为开端,铺陈中国雾霾的严重程度,然后节节叩问、进逼能源产业的弊病,最后收在号召每个人的自作为上头;此片开春之际透过网路,而非CCTV,遍撒全中国。

当时网路上的褒贬几乎都集中在柴静及其团队身上。但作为纪录片工作者,我首先注意到的,是形式上跟美国前副总统高尔在2006年主演的奥斯卡得奖纪录片《不愿面对的真相》,非常相近:一个全国知名的公众人物,运用ppt与公众演讲的技巧、论述一个大众关心的环保话题,最后呼吁普通公民群起进行和平改变。

《不愿面对的真相》,是近年来欧美诸多上院线的调查记录片的滥觞。在此片取得全球瞩目的前后,麦可摩尔的一系列调查纪录片如《科伦拜恩的保龄》、《华氏911》、《资本主义:一个爱情故事》等等,揭发各种主流制度与论述的弊病,都受到观众与影展的追捧;这是纪录片这个类型在上个世纪初成立以来,所未曾见到的现象。

而在中国,调查纪录片向来是冷门类型。一方面,如果是内参影片,那么就要有着类似中纪委那样的低调行事作风,才有可能将真相上报;另方面,如果是独立纪录片,那么就要如美式橄榄球四分卫那样抱着摄影机进行各种闪躲,如徐辛导演的《克拉玛依》以及王利波导演的《掩埋》与《三峡啊》;否则一不小心,就会有了这村没了下店。

那么,这次《穹顶之下》透过非官方的视频网站进行大张旗鼓的发布,走老美的套路,其实,跟过往诸多调查纪录片的风格与路径,是很不相同的。从这里,我想到《河殇》。

1989年中央电视台的扛鼎纪录片《河殇》,跟《穹顶之下》有着相近的时代动力。《河殇》意欲改变中国千年来小农经济的思维,鼓励群众拥抱蓝色海洋的开放性;借用科学哲学家孔恩的话语,这是关乎思想价值的“典范转移”;这部纪录片在80年代末中国改革的关键时刻引发知识界与文化界强烈争议。二十六年之后,三天内创下两亿次网路点击率的《穹顶之下》,则是呼吁大众反思二三十年来“有房有车”的唯经济思维逻辑,以节制当前过于虚胖而无法回旋的能源产业。这是从既有发展主义模式脱出、寻找新发展道路的典范转移。

有意思的是,跟《河殇》不一样之处在于,《穹顶之下》的发布管道是所谓民营的视频网站,而非官方的CCTV。显见,这次典范转移的力度,如果真有可能,将不仅仅及于影片所要陈述的核心理念而已,更及于影片所传布的媒介本身。

深知中国人特性的鲁迅早就告诉过我们:你无法叫醒一群装睡的人。

然则,中国最终能有调查纪录片吗?这类的调查,最终能够独立于权力之外、有其自主意志,从而可以真正揭示真相、改造社会吗?调查,是否其实是西方的玩意儿,跟它们所谓“普世价值”是一个铜板的两面?抑或,中国有其固有特色的调查?而这调查,在什么程度上,可以直接跟大众产生立即关联而不是只在深宫内苑里发酵?深知中国人特性的鲁迅早就告诉过我们:你无法叫醒一群装睡的人。

调查也者,是针对看不见、摸不着的事物,进行搜证、纪录、分析与再现,让这些看不见摸不着变得可感可见,然后呈现在观者面前,进而跟观者的身心灵产生具体连结,继而改变之。那么,什么是看不见摸不着?外太空、乌托邦、前世今生、海外仙山、量子物理、上帝佛陀,以及PM2.5。对于身陷儒家“子不语怪力乱神”的中国人来说,现世此在是唯一可确定的依托,除此之外,那些看不见摸不着的,除非影响了当下眼前利益,否则并无探究或调查的价值;故而“祖宗之法不可变”向来是擅长以历史为师的中国意识形态内核。

然而,调查的终极目的,难道不是为了要改革眼前利益团块,放眼未来那尚未看得见摸得着的,新的权利与义务关系?如果这个文化体内在就缺乏对于那看不见摸不着之未来的想像与描绘,那么,调查的意义与指向又是如何?这是调查在中国的根本悖论。因此,调查这件事在中国,不是掌握了多少统计数据与学者专家的科学问题;这根本就是个文化问题,亦即:有了“穹顶之下”,那么“穹顶之上”呢?

当千千万万中国的父母亲,摆开一切既有的、僵化的制式言说套路与懒人包,开始用新的态度,为自己的儿女,上下求索地回答这两个单纯不过的本体论问题时,中国的所谓悠久历史文化,或许就启动了另一程典范转移的长征。

但,我因此就要质疑《穹顶之下》在现世此在的价值吗?不。至少,柴静作为一个母亲,她奋力尝试在回答她女儿会问的问题:“我从哪里来?”;就一如我作为父亲,尝试要回答我儿子会问的问题:“我往何处去?”。当千千万万中国的父母亲,摆开一切既有的、僵化的制式言说套路与懒人包,开始用新的态度,为自己的儿女,上下求索地回答这两个单纯不过的本体论问题时,中国的所谓悠久历史文化,或许就启动了另一程典范转移的长征。

评论区 0