面對排山倒海的photo-op,專門研究美國總統選舉工程的哈佛大學駐校學者Kiku Adatto發現,這幾十年來攝記和編輯都曾採用過不同的策略,來減少照片的政治宣傳效果。她以《紐約時報》為例,指出它起初較多刊登人物的大特寫和肖像照,來避免布景、黨徽、宣傳標語等出現在頭版。不過,在1992年,《紐約時報》的頭版刊登了一張照片,第一次利用廣角鏡把攝影記者們納入照片之內,而對象則是民主黨的克林頓。其後的幾屆總統選舉,這種伎倆出現得越來越頻密,而畫面的角度則越來越闊,為的是透過照片中「攝影師的存在來揭露photo-op的建構特質」。

這種嘗試刺破公關的廣角鏡風格,最為有名當數美國著名街頭攝影師Garry Winogrand的攝影計劃《Public Relations》。Garry Winogrand在1969年第二次獲得古根漢獎學金以支持他這個拍攝計劃,主旨是探討「媒介對事件的影響」。在此後的七年間,他拍攝了大大小小的公共或私人場合,這些場合都吸引了媒體記者的採訪,大部分的黑白照片中都充斥着攝錄機、錄音機、攝影機、閃光燈,在Garry Winogrand的廣角鏡頭下,多數場面元素混雜,構圖雜亂無章,同時主體人物不明顯又或肢體表情古怪,正正凸顯出媒體和政治人物的互相吸引與角力,一反主流媒體追求「完美畫面」的美學和政治取態,是一幕幕荒誕失控的政治浮世舞台劇。

以Kiku Adatto的說法,政治人物越想操控他們自身的形象,媒體的反抗卻只會越演越烈。相信大家還有印象,2005年當時美國總統小布殊到中國訪問,與國家主席胡錦濤會面。隨後小布殊跟記者見面完畢後,離場時卻走錯方向,無法開啟「中國上鎖的大門」而被困,還在零點一秒間做了一個古怪痛苦的表情。翌日《紐約時報》以四格漫畫的模式,把小布殊的醜態以起承轉合的時序呈現在頭版。事後《紐約時報》受到了批評,編輯Martin Gottlieb解釋,他們其實就在一張photo-op照片(小布殊在中國民眾之間踏單車)與一張即時突發的照片(小布殊開不到門)之間作出了選擇;而執行編輯Bill Keller也認為,這張照片「有趣可笑」、「描述到一個真實的事件」以及「吸引讀者」。很明顯,他們都對虛假的人造事件作出了反抗。

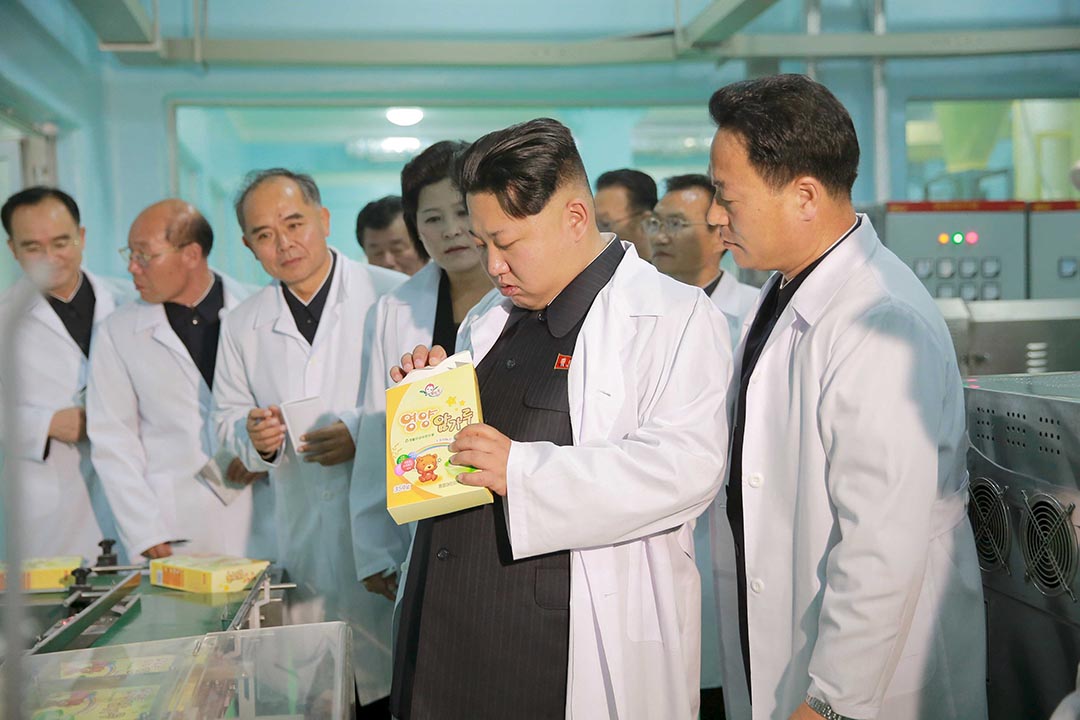

事實上,大眾傳媒已不是打造或拆穿政治人物面具的唯一途徑,官方攝影師與網絡二次創作改圖者,也一起參與了這場形象的角力。近年人氣旺盛的美國白宮首席攝影師Pete Souza可謂官方攝影當中的佼佼者。當一般人都認為官方攝影師拍攝的官方圖像離不開生硬而公式化(雖然北韓領軸金正恩的「看東西」系列公式化得來仍是相當有趣),Pete Souza拍攝的奧巴馬公私生活則可算一反官樣攝影的典範,一張奧巴馬與一個蜘蛛俠小孩在白宮玩耍的照片,瘋魔了全球的讀者,他的照片塑造了奧巴馬親切、富人性、甚至疲態的一面,那是你和我的寫照;究竟照片真不真實,那幾乎不太重要,但由此產生出來的共鳴和同理心,則大致可以理解。也許,照片受歡迎的原因,並不是它描述到奧巴馬本人的「真實性情」,而是它接通了一種我們嚮往的理想形象,既具權力又溫柔體貼,盡心盡力又富童心。這或許跟1941年英國首相邱吉爾經典的肖像照一樣,大眾期待邱吉爾的威嚴和決斷的形象,能帶領英國人民與德國的希特拉戰鬥到底,誰想到這張令人震懾的肖像背後,只是攝影師Yousuf Karsh從他口中拔走雪茄時的懊惱反應。

竄改人物肖像並不是數碼時代的專利,歷史上不少政治人物如墨索里尼,都曾經竄改自己的肖像照片來建立統治者的權威和英雄感。但當代的竄改圖像卻大多不是塑造正面形象,而更多來自網民的惡搞、諷刺和抺黑。大概大家還記得2008年的美國總統選舉中,共和黨有一位形象突出的女副總統候選人——莎拉·佩林,她的頭像被人移花接木到一個穿美國旗比堅尼的女士身上,手裏還握着一支長槍。照片在網上廣泛流傳,佩林作為全美步槍協會的會員,反對槍械管制,這照片便顯得順理成章又異常放蕩。同年的民主黨總統候選人奧巴馬也不愁寂寞,他的一張照片便被人PS在嘴裏加添了一支香煙。他過去曾承認有吸煙的習慣,但在總統競選前承諾已戒煙,這改圖正是想打擊奧巴馬的誠信。(題外話,大家似乎仍很在意奧巴馬的吸煙習慣,在今年六月的G7峰會上,奧巴馬與意大利總理倫齊閒談時,被拍到他的手正好像拿着一包香煙而遭到傳媒的揣測。)

網絡固然是政治宣傳的新興陣地,但傳統的時事雜誌封面依然是大眾關注的框框。不過,在數碼後製的年代,這框框卻多次被質疑為政治人物粉飾或醜化,造成政治偏頗。2008年佩林的肖像獲刊登在美國《新聞周刊》的封面,她的共和黨發言人和支持者卻抨擊該雜誌封面是對佩林的屈辱,究竟《新聞周刊》做了什麼屈辱了佩林呢?它的罪就在於:它沒有做什麼。沒有美圖秀秀,沒有潤滑皮膚,沒有PS走那些面毛、暗瘡和毛孔,而且還要是大特寫!在這人人都得PS過才上雜誌封面的年代,雜誌沒有為其後製執相顯然是罪大惡極且具政治立場。也許我們已進入「超真實」的年代,人人造假便變成了真。美國著名攝影評論人、現為國際攝影中心院長的Fred Ritchin,則稱現在為所謂「後攝影」的年代,他在《Bend the Frame》一書裏寫道:「大眾已廣泛接受,照片不是毫無爭議的影像現實,而是一種傳釋和轉化……在這影像數碼化的年代,大眾已普遍期望,重要人物的照片肯定被修飾過。」

這就難怪台灣民進黨總統參選人蔡英文,在《時代》雜誌亞洲版的封面,也引起了很大的迴響。這張由著名紀實攝影師Adam Ferguson操刀的肖像,產生了兩種美感上(而不是政治上)完全相反的反應,批評的網友指「拍得像恐怖片海報一樣」、「拍得太老,皮膚差」、「這張真的不好看,TIME不太會拍東方人」,更有人揶揄她似《星球大戰》裡的尤達大師。盛讚的評語也不少,如「很有智慧的大頭相」、「領導者就是要強悍,台灣人還是不習慣領袖有GUTS」。最後連蔡英文本人也回應,指「每家雜誌有不同攝影風格,攝影師也曾獲國際獎項,對於人物和專訪過程有整體觀察,而有自己的判斷。」

的確,從來攝影師拍肖像都有自己的判斷,而且可能就在一念之間。Adam Ferguson隨後在《時代》雜誌的LIGHTBOX網站上,就表示其實他一開始並不是用這種概念來處理蔡英文的肖像,他原來是想創造一個蝴蝶形的影子打在蔡英文的鼻子下,「我覺得這種簡單的風格便足以讓她的個性來說話,而不會令燈光過於主導」。但拍了15分鐘,他不滿意那照片效果,他唯有請蔡英文休息,並要求延長原本只有20分鐘的拍攝時間,結果他被允許繼續拍攝,而且採納了現在更具戲劇性和導向性的拍攝方法。「我希望能捕捉到蔡英文嚴肅、深思熟慮、堅強的表情,我相信這些都體現在她的政治願景上。」在那鼻子下的蝴蝶和尤達大師的轉念之間,哪個才是真正的蔡英文?

任何肖像的形成,包括政治人物肖像,都在拍攝者、被攝者和觀者三者之間拉扯角力。拍攝者是否強勢主導,被攝者是否放開懷抱,觀者是否主動傳釋散播,這統統決定了那人物肖像最終的效果和耐看性。政治人物的肖像能否幫忙「建構或消解權力」,很多時只能事後孔明地去解釋。同時,我們也不要忘了,極大的權力也能建構或消滅肖像。

英國廣播公司(BBC)最近播出一輯五集的電視系列《Face of Britain by Simon Schama》,非常值得一看。這位藝術史教授帶領觀眾去看、去感受、去解讀英國人物的各種肖像,諸如繪畫、攝影、雕塑等都包覽其中。當中提到一個真實故事,或者很多人都已經知道,但孤陋寡聞的我第一次聽還是覺得很有趣震撼。1954年,英國現代派畫家Graham Sutherland受委託繪畫英國首相邱吉爾的全身畫像,好讓在他八十大壽的公開慶典儀式上,送給邱吉爾作為答謝和賀禮。

在開始繪畫肖像的過程中,兩人已互相暗自角力,邱吉爾是個不太合作和強勢的對象,Graham Sutherland則是位當時頗有名氣的畫家,多少也有點藝術家脾性。彷彿他們無法忍耐彼此相處得太久,在畫了不少邱吉爾的碳筆素描和拍攝了一堆照片後,Graham Sutherland便決定返回自己的畫室完成畫作。

邱吉爾的肖像畫最終還是完成了,典禮就在英國國會大樓裏舉行,還有BBC作全國直播。揭幕的一刻,全場鼓掌,但畫裡的邱吉爾卻並非英明神武的強者,而是確切地描畫了一位八十歲的衰敗老人。隨後邱吉爾致辭時一開場便說:「這是現代藝術的卓越典範」(a remarkable example of modern art),引來全場的訕笑。但他的復仇還未完結,後來他把這幅肖像作為自己的收藏,拒絕公開展出,甚至連在自己的屋內也從沒把它掛過出來。直到二十幾年後,邱吉爾和他的太太都已離逝,才揭發邱吉爾太太在接收了那幅畫的幾個月後,就把它燒毁了。

你說形象不重要?黃子華在棟篤笑《洗燥》裏說:「做人冇公關,你食屎㗎啦!」邱吉爾很懂得這個道理,他運用很大的權力來控制自己的形象,甚至不惜摧毁自己的肖像畫,以保護他流芳百世的英雄姿態。英雄本留名,但現在更需要的,或許便是「留樣」,留一副長存的樣。至於是否真實,又有誰會理會呢?

評論區 0