【編者按】:4月21日,天主教教廷宣佈,教宗方濟各已於2025年4月21日早7時35分,在梵蒂岡聖瑪爾大之家辭世,享壽88歲。當日是復活節後星期一。

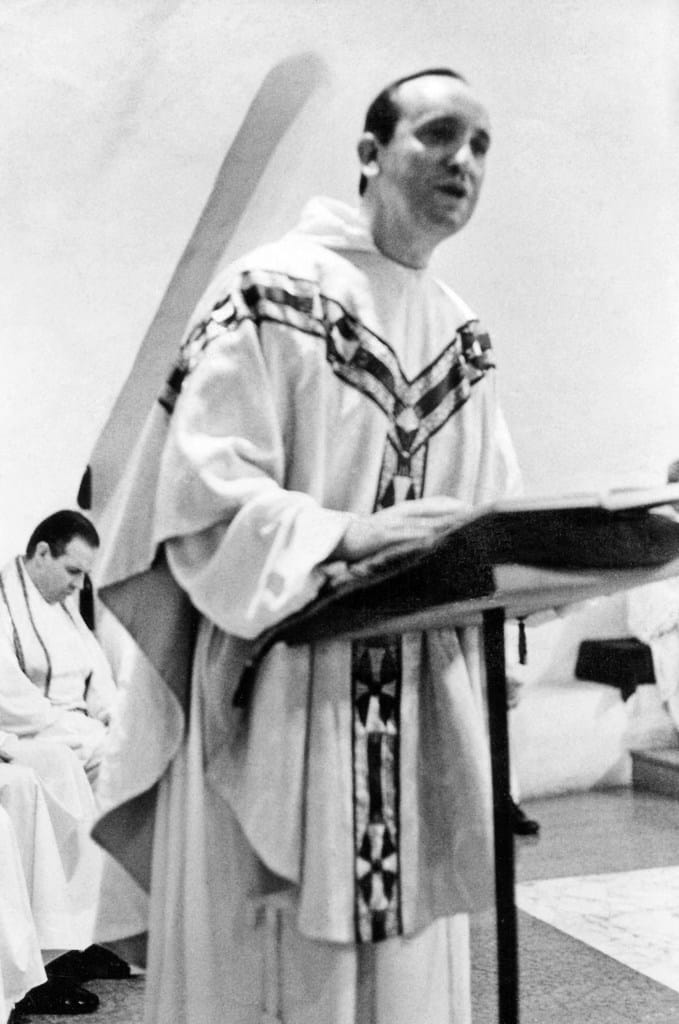

方濟各是首位來自美洲、耶穌會出身的教宗,也是千年來首位非歐洲籍的教宗。他1936年出生於阿根廷首都布宜諾斯艾利斯,2013年當選教宗。在教宗任內,他社會正義的關注格外受到外界矚目。

2025年年初,教宗方濟各因雙側肺炎住院38天,剛剛於3月下旬出院。在辭世前一日的復活節,他仍向聖伯多祿廣場上的朝聖者揮手致意,並短暫接見了來訪的美國副總統萬斯。

在方濟各辭世之際,本文回顧他的生平,並討論他以自身信仰立場介入公共生活的方式。

作為世界上最大宗教組織的領袖,也是唯一能以主權身份展開外交活動的牧者,貝爾格里奧(Bergoglio,方濟各的姓氏)教宗自當選之日起,極大改變了教廷參與公共生活的方向和立場。他在社會正義、可持續發展、性別、移民、烏克蘭戰爭等公共議題上的取態,時常受到持各種不同立場的人士所反對,甚至抨擊。

在教會內外,圍繞他的讚揚和爭議持續不斷。要理解這位教宗複雜的立場,就必須從他人生的背景,和他對天主教的社會教義的理解談起。