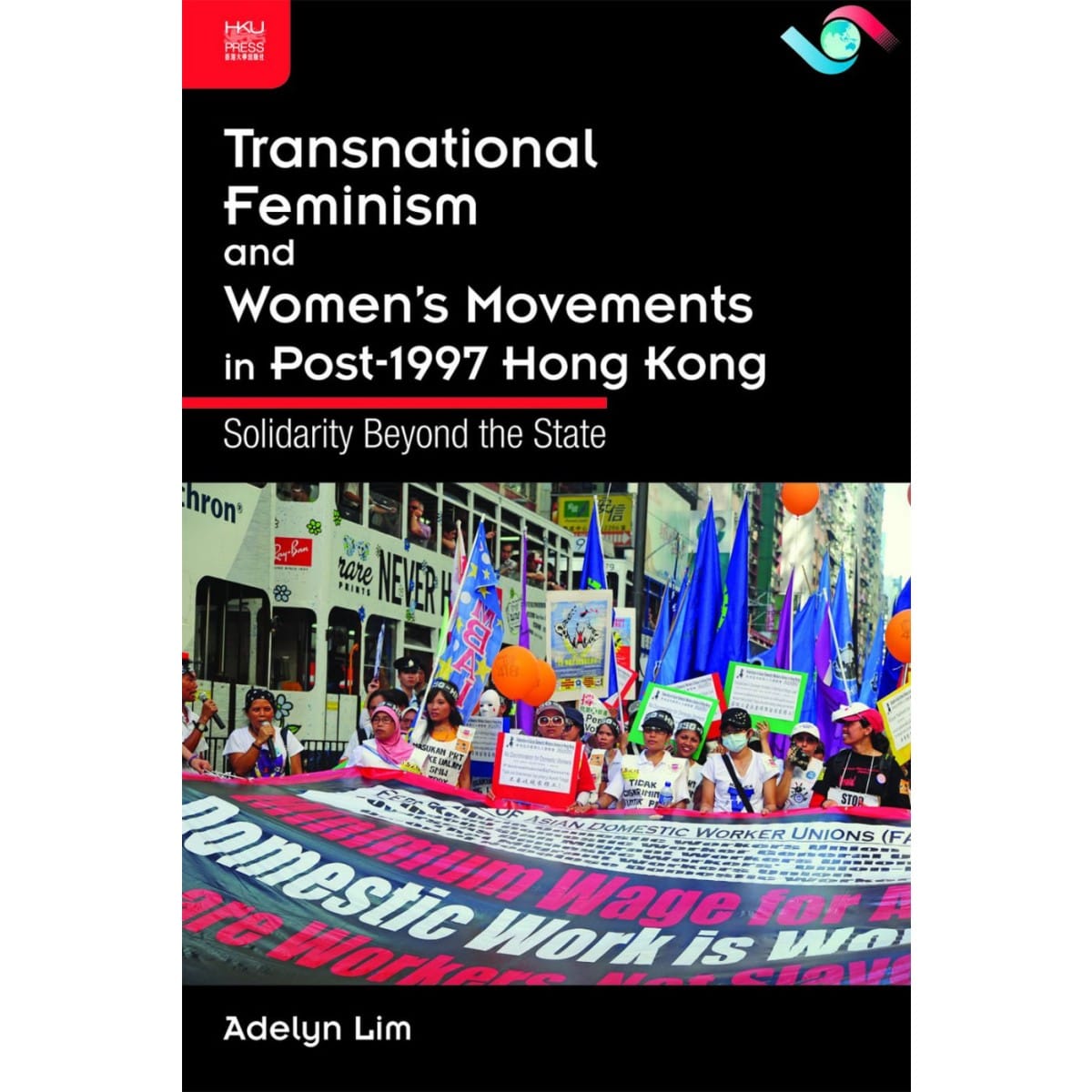

Transnational Feminism and Women's Movements in Post-1997 Hong Kong: Solidarity Beyond the State

出版時間:2015年9月

出版社:香港大學出版社

作者:Adelyn Lim

2015年,香港大學出版社出版的Transnational Feminism and Women’s Movements in Post-1997 Hong Kong: Solidarity Beyond the State,向讀者展開了香港婦女運動和女權主義運動的歷史。作者Adelyn Lim是人類學出身。她結合後殖民主義差異政治和團結政治理論,把女權主義,發展成社會運動的「框架」。