約三年前,我在海外收到母親的電話,說父親得老人痴呆(認知障礙症)後喝酒愈來愈嚴重、自理能力每況愈下,希望我可幫忙安排父親住老人院。

我開始以遠距離視像勸他戒酒。但他在一通又一通的視像電話中表示:「喝酒是我人生唯一及最大的樂趣,如果不能讓我喝,我寧願死去。」我好奇,是什麼讓他不能戒酒,從年輕喝到老?我也不禁聯想起,祖父當年因離散的鄉愁也酗酒,以致很年輕時就中風。

而我自己,2019年剛離港後的首數年,一度也曾喝很多酒,這可能和我近年身體亮起紅燈有關。就像祖父,近年我也在經歷自己的鄉愁,這可能就是我在香港政治陷落中所受到的傷害。酒癮,串連起我們三代人的代際歷史創傷。

以前在香港,我曾是一名記者,現在是一位在海外執業的輔導心理學家/諮商心理師(counselling psychologist)。記者生涯期間我曾書寫不少當代港人的苦難,然而關於原生家庭的故事,卻是最難下筆。

我的祖父母、母親均是從大陸逃亡到香港的難民,經歷過沉重苦難的他們,來到五光十色的香港後,透過著眼於經濟及家庭,忘卻過去的苦,卻發展出酒癮、賭癮及強迫特質,從而影響親職教養、造成跨代影響甚至是代際創傷。

在記者生涯後期,我寫過許多精神健康專題報導。期間,那些多年來一直被壓抑的童年孤獨、小時候與母親相處的高張力片段;母親那些當年我只覺得是莫名奇妙、長大後回看才發現都是強逼特質行為的回憶,如回力鏢般以更強的力度反噬襲來。

我幾年前離開了香港,在外地修讀心理學——為了理解母親當年的強逼特質及成因、自己的親密關係障礙;又因當記者的無力感、在社會前線目擊到的倫常悲劇、香港民眾集體的複雜情緒。而這幾年間,社會運動、疫情、國安法等等變化,加強了我畢業後留在海外、暫別香港的決定。現在,我在異鄉找到了工作,以相對更低的成本生活。

近月,父親獨自住進老人院。可以預想,隨著他的失智日益嚴重,以後能回憶起的事情只會愈來愈模糊。我想抓住其記憶的尾巴,近年開始訪問父母,寫下這篇文章。

「我真不知你為何害怕回大陸」

我的父系家族祖籍廣東,祖父在我大概七歲左右時去世,在我的模糊記憶中,他從沒說過一句話,因中風長期在脖子不能動彈、行動非常緩慢的狀態。我的祖父和祖母出身大戶人家,祖母的父母應更富有、在廣州有一很具氣派的大房子。約1940年代末,祖父和祖母經相親結婚,約1950年在中國大陸誕下我姑媽、他們的長女。

祖父1949年前是國民黨的警察,1949年共產黨上台後,他很害怕會遭到新政府清算。現在我無法得知,祖父母當年為何沒有加入國民黨撤退往台灣的大軍。父親只知道,約1950年代初,祖父母攜妻女偷渡逃難到香港。

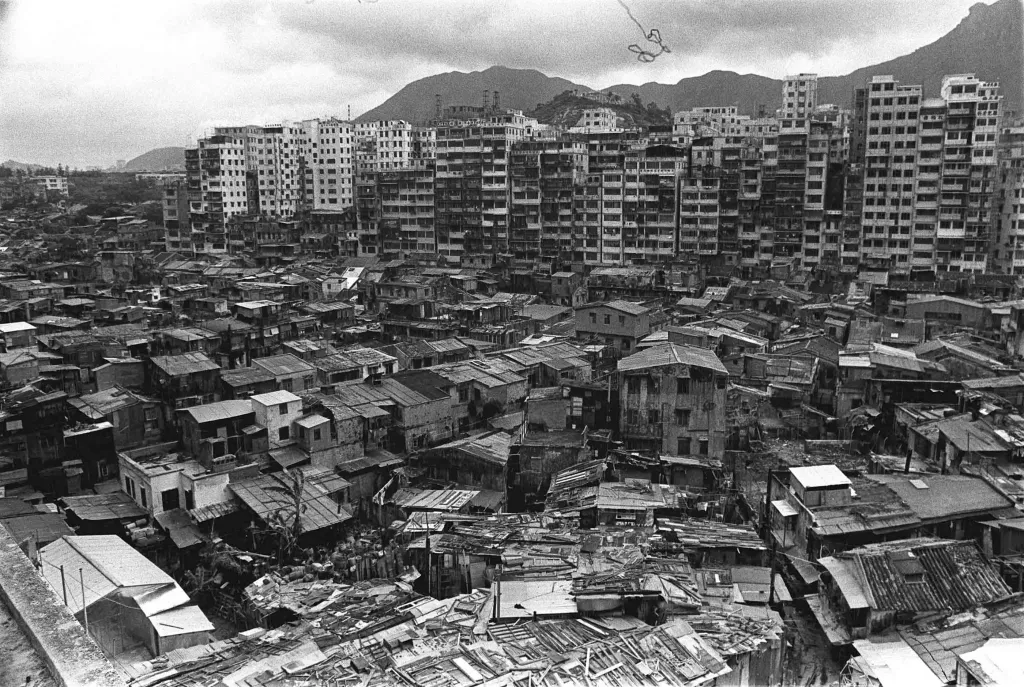

據父親形容,祖父相當有性格和骨氣,明明在港有遠房親戚,但堅持不投靠,和妻女住到房租最便宜的九龍城寨中。1954年,祖父母在香港誕下第二個孩子——我的父親,他甫出生就住在九龍城寨,至約廿歲因祖父母申請到香港公屋才搬離。我的曾祖父身材高大,祖父姑媽也不矮,唯獨我父親及其妹妹們較矮小;現在回想,可能因初到香港作為難民的小孩、營養不良所致?

初到香港的首十年,祖父當運輸貨車跟車工人苦力、祖母做女工工廠,都是藍領階層。其時,家庭經濟非常緊張,剛好那時香港工業發達,工廠需要大量勞動力,姑媽很早就投身社會、當製假髮女工幫忙養家。

父親中二輟學前,照顧大姑小姑的責任一度落在他身上:「那時我也不過十歲多一點,我讀小學中一時,放學第一件事是買菜、煮飯給自己和兩個妹妹吃。那時你祖父母也沒給我多少買菜錢,我去菜市場時都在求別人給我算便宜點、或撿別人不要的剩菜。」

他對輟學的說法是「自己不想讀」:「當時我姐(姑媽)說可以供我讀中學,但我不想。我沒興趣讀書,只想賺錢,想早點出社會工作,不想浪費幾年時間。」他先當電子工廠的學徒,後來進入電視台當幕後工作人員,總算有穩定收入。

大小姑也是才讀完小學,就被祖母推去工廠當童工,薪水卻進祖母的口袋。他們幾兄弟姊妹都把大部分工資上繳母親,祖母卻從此不去工作、也不做家事,拿家用去打麻雀賭錢,常常把錢輸清光。

「我認為她可以算是有賭癮。」祖母未結婚時是大小姐,不習慣住在九龍城寨,也不適應做工廠女工。「她習慣錢來伸手,子女發薪即是她發薪,不工作也不做家事。」

祖父相較祖母,算是較有家庭功能,曾幫忙帶姑媽的小孩們。父親說,起碼祖父沒有把子女的錢都賭輸光,「只是」有酒癮。

在父親的記憶中,祖父逃來香港後,一直不敢回中國大陸,至死都不曾回老家,他很怕會被抓。他迄今也不理解他的父親:「我小時候,母親曾帶我回祖父(曾祖父)家,我爸沒同行。以前我曾跟我爸說:『你就回去吧,我真不知道你怕什麼』。」約1967年,中國文化大革命剛開始時,我的外曾祖父在廣東去世,祖母也不敢回去奔喪,怕一同被視為地主批鬥。

我父親的童年幾乎是自己照顧自己長大。祖父以酒精麻木被迫逃亡落難離家的痛苦、祖母沉迷賭博想像有天可藉財富翻身;各自在傷痛中掙扎的祖父母,無暇顧及子女的成長。除了原生家庭的議題,我爸因英語不佳、工作選擇不多,在英殖時期的香港,也因出身貧窮及身材矮小而吃盡苦頭。

祖父祖母的癮,會否與因政治流落異鄉、終身不得回家的鄉愁有關?他們以酒精及賭博,麻痺自己的痛苦。這難道不正是歷史代際創傷或政治暴力創傷1可能帶來的影響嗎?

訪問期間,父親說了一句讓我很驚訝的話:「你祖母對我們幾兄弟姊妹都造成很大的傷害,她不配做一個母親,完全不是一個賢妻良母。」父親指的是,其媽媽不像傳統形象的家庭主婦,在家帶小孩煮飯做家務,一直外出賭博。姑媽大姑小姑都很早婚,可能就是為了逃離原生家庭。

我問父親:「為什麼你那麼不喜歡你的母親,你還堅持成家後多年、一直至父母去世前仍要每逢節日回父母家團聚?」父親說:「子女孝順父母天經地義,我們很乖的。」父親在婚前的大部分收入仍然上繳祖母。

這種「孝順」,在現在的我看來,有可能是因為從小需照顧自己、甚至反過來照顧父母,因而過分壓抑自己的感受,沒為過自己而活、從沒長出主體性,人我界線模糊,客體關係2仍處於一個與重要他人共生的狀態。

我為什麼會有這推論呢?因為這幾年間,父親退休後酒癮日益嚴重,屢勸不改。當不再有家人需要父親提供支持及貢獻時,他反而感覺被拋棄、自尊受損、終日借酒消愁。正如其父母有酒癮賭癮一樣,父親也走上了一條成癮的路。父親雖不曾直接因政治落難,卻因其父母的失功能,成為當年的親職化小孩3,主體性模糊;而祖父母的失功能、又極可能與因離散而來的歷史創傷有關。

今年,輪候多時的政府津貼安老院舍終有位置讓父親入住。然而,我和二姐因早移居海外未能陪同、大姐需上班、我媽在中國大陸,最終父親是在社工的陪同下,一個人入住。我感謝父親的理解及堅強,心疼卻也無可奈何。人生從沒有完美的選擇。

沒有名字的女兒

我的母親,是一個十歲上小學前都沒有名字的人。

1950年代末,母親在中國大陸廣東一農村出生。她有六兄弟姊妹,有三個姐姐,一個哥哥及妹妹。她不知道自己出生的具體年月日,因為父母沒有替她記下來、那年代中國政府也還沒建立完整的戶籍制度。

不只如此,那年代的中國是整個社會都在一片混亂中。她出生那年,中國正值三年大饑荒(又稱三年困難時期),很多嬰兒夭折。我的母親,卻頑強地活了下來。

母親記得自己七歲後開始到生產隊幫忙看牛「工作」。當年中國行人民公社制度,每家每戶都必須派出勞動力在不同的生產隊工作,才能獲得「積分」以換取糧食。「如果你家派出的勞動力不夠,不能完成上級指派給你的任務,家庭甚至還會欠政府『積分』,需要在下一個月更拼命工作還債。」

我媽的大姐,本來是這個家的主要生產力,但在六十年代末文革剛爆發時因混亂摔破了腿,從此成為拐腿,沒法再外出勞動。差不多同一時間,外公得了心臟病,經常在家休養;於是,我母親年僅七歲就到生產隊幫忙看牛,替家裡賺取積分。「我從小就很能幹,看牛獲得的『積分』,很多時比大人們還多。」

本來常規上國小的年齡應是七八歲左右,但我母親七八歲時,學校因文革爆發幾年沒開,她延至十歲才上國小一年級。「但那時我已看牛三年了,是家裡重要的勞動力,如果我和其他同學一樣每天上七八小時課,就少了幫家裡賺『積分』的時間。因此我只上三、四小時課,因為要看牛。」

母親很喜歡讀書、很珍惜讀書的機會:「那時我晚上自己點煤氣燈溫習,不然哪有時間讀書。」可惜家裡沒能力支持她繼續讀書,她只讀到五年級就輟學。「其實我只讀了五年書,還每天只上學數小時,沒有真學會很多東西。」時至今日,我媽會寫的字不多,這可能也是她的一大心結。

十歲上學時,學校老師和同學問母親叫什麼名字,她才發現自己是一個沒有名字的人。

外公外婆沒有幫她取名字,可以猜想,母親並沒有獲得父母的重視。「那時有一些廣州知青出入我家,和我聊天,發現我沒有名字,他們順著我兄姐的名字,幫我取了一個相近的名字、又幫我取了一個洋名䁥稱『阿 Man』,好像是因為他們覺得我像男人一樣堅強。」

六兄弟姊妹,只有妹妹的名字有點不一樣。「我爸媽應該是沒有幫我和我妹取名字。我爸媽一直想把我最小的妹妹送走,因為覺得太多女兒了養不起,但反而是我哥反對、堅持要把她留下。」而我的母親,卻是父母兄長也沒特別疼愛的一個。

母親的青少女時代,在文化大革命的混亂中度過。「比如你買東西及過橋,如果你能背出《毛語錄》才能買及過橋。另外,也常常看到批鬥,有幾個人很壞的,經常打人,很討厭。還有大家把廟堂中的神像都搬出來扔到河中。還有大家結婚不能擺囍宴,必須變成去勞動種田等。」

當被問到這些經歷對她有什麼影響時,母親只是沉默不語。

「好像我來香港是天意」

我母親輟學時已經十五歲,大概是七十年代中旬。那幾年,大陸農村偶爾會收到香港親戚寄來的物資電器,如電視機等,大家都很嚮往到香港,聽說去到那邊可以賺到很多錢。

當年舅舅想偷渡,但因為他是外婆唯一的兒子,偷渡來港後不知道什麼時候可以重回鄉間。外婆不捨得兒子離開,舅舅於是轉而安排姊妹偷渡。「當時大姐是拐腿、二姐已屆適婚年齡有婚約、四姐膽子太小、妹妹年齡太小,於是只剩下我了。」

約七十年代末,我媽和幾個舅舅安排的年輕人一起偷渡,第一次是因為半途被人搶了糧食,糧食不夠被逼折返。「如果是在跨越邊境前被公安發現拘捕,就要坐牢幾天由家人拿錢保釋才可以放出來;如果被公安抓到三次或以上,就會正式坐牢,我認識一個鄉里因為這樣坐牢坐了幾年。」

我問母親:「那時你不怕坐牢嗎?」「不怕!所有人都是這樣偷渡的!所有人都是這樣被關過的。」在那個年代,在中國農村餓肚子,比留下坐牢紀錄更可怕。出發之前,媽媽做好了可能會坐牢、一別家人不知何時才能相見、來港後將無依無靠獨自打拼、偷渡期間身心俱疲的這些心理準備。

「我不怕坐牢,反而怕偷渡那一星期間只能吃那很難吃的麵粉加水,那味道我現在幾十年後回想起也想吐。」白天找地方躲起來睡覺、晚上才能移動、一星期都不能換衣服洗澡這點更讓她難受。她自言幸運,才偷渡一點五次就成功,也沒被公安抓過。

「我記得快到香港邊境時,我們被公安發現了,他們追過來想抓我們,那時剛好在下雨,一個閃電劈過來把街燈劈滅了,公安才追不到我們。好戲劇性,好像我來香港是天意。」

母親成功偷渡來港後,開始當製衣廠女工。從小到大,她告訴我她移動的原因純粹是經濟性的,待在農村沒有「錢途」,而香港工業正起飛。「但其實當年我也是糊裏糊塗的,不是很知道發生了什麼事情,是哥哥安排我偷渡,我就來香港了。」那時外公病重,原生家庭裡唯一的哥哥安排什麼,我媽就做什麼。

至約八十年代初,她在香港認識我爸,結婚後誕下我大姐及二姐,至九十年代初誕下我這名么女。在發展主義的影響下,加上女生可能在重男輕女的母親教養下缺乏自我價值感,母親總是非常勤勞。

「剛剛生下你大姐和二姐時,我要顧小孩不能工作,你的祖母又不願意幫忙顧小孩,我就在家裏買一台二手縫紉機,去製衣工廠拿一些碎件回家做家庭代工。」那時我還沒有出生,我爸媽買了一個沒有電梯、破舊唐七樓裡的小單位;我媽一手拖著我大姐、另一手拿著一袋製衣碎件、再背著二姐,走七層樓梯回家,在家裏一邊工作一邊顧小孩。「做家庭代工時,這樣我也能一個月賺到幾千元港幣。」

大姐出生後首一個月,我母親仍想全職工作,把大姐交託給大陸的外婆;但帶了才不到一個月,大姐惹上全身皮膚病,父母於是把大姐帶回香港,母親無奈只能辭職。

然而她和祖母之間略有婆媳糾紛,母親對祖母不願幫忙帶小孩耿耿於懷、祖母也疑不滿居住空間被分薄。至二姐出生後,母親覺得不能再和祖父母同住,祖母也開口讓他們搬走,父母親於是掏光所有積蓄買樓。

九十年代初,香港工廠出現北移潮,母親失去工作機會,又找不到別人顧小孩。她的家人都在大陸,當年在香港算是「新移民」,她覺得被我爸的姊妹及祖母看不起,只好變成全職家庭主婦。那之後,母親因低學歷、離鄉背井、缺乏育兒支援及失去獨立經濟能力而充滿不安全感,疑一度患上產後抑鬱,強迫傾向日益明顯。

父親跟我說,我剛出生時,母親一度喊過自殺;當時父親欲帶母親求診精神科醫生,但她反應更激動,說:「我沒有病!我不看醫生!」父親請了一個長假陪伴母親及幫忙育兒,母親的憂鬱慢慢好轉,卻演變成強逼症。

母親的頑強與強逼症

我小時候非常多零碎而簡短的回憶,是母親的強逼性行為。

母親總是以「股票市場會波動」、「父親會失業」為理由,強調家裡某些物品一直要放在某處,如果我移動了就會被罵。她強迫子女的髮型一定要怎樣、 強迫子女一定要穿什麼顏色的衣服、強迫子女一定要在什麼時間洗澡、強迫子女一定要在某一時間喝某種飲料、強迫子女蹺腿的姿勢……如果我們沒聽從,就會被她疲勞轟炸式地嘮叨謾罵一整天。

我的母親常常暴怒,或偶然鬱鬱寡歡、提不起勁來叫我起床或煮飯。但我從來沒看過母親哭泣。我的母親,一個從來不流淚的人,一個多頑強的生命,但也同時把自己及別人逼得很辛苦。這可能是為了撕下種種弱勢的標籤,也可能是青少女時期在文革及饑荒下成長、養成了高控制及低安全感的人格特質4 。這與母親日後養育子女時,過度嚴格及吝於享受、對自己和他人要求過高的教養風格也許有關。

母親人生的短短首三十年,就經歷了多次的斷裂。母親是一個十歲前沒取名字的人;只有努力工作賺取「積分」,以獲得在原生家庭的一席之地;青少女時期父母不捨得兒子,卻捨得她離開。年僅18、19歲時,又因文化大革命後的混亂,逃亡到香港謀生;在香港工廠習得製衣技術,又在短短十多年後因為香港工廠北移而失去工作機會。

長大後的我,這樣去理解她的強迫症:為了在資本主義橫行的香港活下去、同時還要兼顧養育小孩,低學歷的她只能透過種種強迫行為,以紓緩自己的不安全感。

不只是文革及饑荒等政治及社會環境,還有傳統性別分工、社會缺乏育兒支援也有影響。主流社會規範和性別分工把照顧小孩的壓力和責任都加在母親的身上,因此她的憂鬱與焦慮,是家庭制度、資本主義及社會政治環境在女性/母親身上擠壓的結果。

我問母親,當年偷渡時外婆捨得你離開卻不捨得舅舅離開,你怎麼看?「很正常,她有那麼多女兒,少一個沒差。」我從這句話裏聽出來,她是一個不被重視的女兒,是一個「多餘」的女兒。她唯有努力才能換取家人對她的認可,和不會把她送給別人的可能。

我又問母親:「如果讓你選擇,你想要當男生還是女生?」母親回答:「我好像覺得還是當女生比較好一點,女生可以選擇。如果你嫁了一個比較有錢的老公,就可以過上比較富足的生活,但男生根本沒有這個選擇。」我母親的這個回答主要是關於經濟能力上的選擇,是關於後天文化社會分配;而不是關於生理層面的——沒有想過女性是否愛自己的陰性特質、是否愛自己的乳房或子宮等。

她的回答也可以反映出父權社會文化的一些邏輯,她認為女人附屬於男人、而非男人附屬於女人。母親作為一個女性,沒感到自己被壓迫,反而覺得男性更慘沒有選擇,某程度上也是一種性別政治下內化了殖民者的邏輯。

我不由得聯想起祖母。祖母因為拒絕扮演一名慈母,及拒絕幫忙帶孫子孫女,而被父親評價為「不是一名賢妻良母」。祖母已離世多年,我無從訪問其心境,為何染上賭癮、為何拒絕帶小孩等。然而,如今的我回看,卻頗能理解她的決定——在此華人家庭中重現的壓迫不只關於政治、也關於性別,為何女性就被理所當然地期待為家庭犧牲及奉獻呢?

文化大革命時期,外曾祖父遭批鬥而亡。我只能猜測祖母的心境,早年是千金小姐的她,在那不被鼓勵離婚、或女性離婚了也不一定有更好出路的年代,結婚後被逼因政治隨丈夫逃亡成為難民;在香港的日子,她一度寄情賭博,也許是為了翻轉階級的盼望、也許是藉此麻木鄉愁。經歷了如此大起大落且命不由她的一生,也許她晚年只是決定為自己而活。

訪問的最後,我問母親:「你喜歡作為女性的自己嗎?」母親如此回答:「說不上喜不喜歡,我生來就是女人,根本沒有選擇。」

三代人的病和癮

小時候,每次我生病了、或家裡有不幸事情發生,母親都會罵我,說是因為我沒有聽她那些強逼症的要求。母親雖然有盡力照顧我,卻總是沉溺在自己的焦慮及強逼中,無法回應我的情感需要。

這喜怒無常、甚至會責怪我咎由自取的母親,讓我一度認為重要他人是不可靠的,我只能靠自己,把一切藏在心裡。而父親作為難民後代,也是當年的社會弱勢;他也無暇幫助教養孩子、或為我的成長提供任何情緒支持。

在傳統性別育兒的分工文化影響下、核心華人家庭中,很多人童年的主要照顧者即是第一個重要他人,都是母親。因成長過程間母親淹沒在焦慮中,我曾經沒有一個穩定的客體;遂曾長期停留在與重要他人(母親)「共生」的階段,未能與原生家庭「分化」。

我一度對父母未能理解自己而長期非常失望、及不敢發展任何親密關係。加上認知到父母的出身背景在香港算是弱勢、及可能一度被「孝道」文化綁架,成年後我總覺得自己有照顧父母的責任,及在香港「新自由主義」的影響下一度以為自己無所不能、以為自己真能背負起照顧的全責,被這些壓力壓得喘不過氣來。

過去很多年,我一直要求自己必須要做到最好,以致一度內耗、職業倦怠及自我懷疑嚴重;現在回想,可能是因為內化5了父系家族因代際創傷的高度警覺、及母親因強迫傾向而來的嚴格要求。

當我把視角拉回公共場域,更會發現個人的家史與香港集體經驗有許多相互回響的地方。離散意味著失根、重建身分,而代際歷史創傷——例如政治迫害、社會分裂、代際間的隔閡——會在個體身上留下相似的神經痕跡:過度警覺、疏離感、對親密關係的不信任。

香港的華人圈,其實就是一群離散之人的後代,而我們自身也是離散者。香港的華人社會,其實是否也是一個承載代際歷史創傷的社群?

在海外越洋訪問父母的期間,我自己也在經歷離散。這數年間,我接觸不少不能回港的人。我一度在那些曾被捕受傷、或因政見而與家人撕裂的香港人身上看到自己的影子,想要為他們做點什麼;然而在過程中,我對自己該怎樣與別人相處、自己的位置、和採取什麼行動感到愈來愈混亂。

一開始,我好怕彼此為對方帶來傷害,也因還沒學會人際界線,很容易陷入愧疚之中。後來我也曾參與一些支援海外港人心理健康的工作,與離散港人共度聖誕。但因一直未處理好自我懷疑的部分、及過分擔心可能會有政治風險的焦慮而身心俱疲,之後,我確診了一種自體免疫系統相關的慢性疾病6。

現在回看,才發現原來我那時有些恐懼——我怕大家是被追捕的人、我怕大家的手機電腦是否有被監聽、我怕自己再回港時會有風險。然而,我又自覺自己是在做對的事,不解為何需承擔這些風險及恐懼。

我對這荒謬的現實感到憤怒及悲涼,卻因保密和安全理由,並且尚未學會救助,苦無傾訴對象,只能靠喝酒把一切吞下去或麻木自己。在與祖父相似的離散背景下,我透過喝酒共感了祖父的鄉愁。

保持距離,撐出一個空間

我用了好幾年的時間,分了好多次的訪問,才逐漸完成記錄父母親的故事。

回顧家族歷史時,我一方面希望以客觀的記者或研究者身份,去記錄離散的故事、分析相關的歷史創傷及探索療癒的可能;另一方面,身為這家族一分子,我自身也在經歷代際創傷(Intergenerational Trauma),主觀上不免經歷混亂、情緒起伏及失語。

我與父母的訪問過程,詭異又不可避免地半公半私。在父母憶述童年回憶、關於我的祖父母外公外婆、那些我還未出生的時光時,因他們的童年都頗不堪回首,要他們再回憶起不太愉快的記憶,就似硬要再掀起已結枷的傷口。

而且,可能是因壓抑(repression)或轉移(displacement)的防衞機制,也可能真是年代久遠,父母不時會用「已過去那麼久還提起來幹什麼」來跳過很多回憶的細節以迴避回答。也許是他們早已習慣使用合理化(rationalization)、理智化(intellectualization)及隔離(isolation)的防衛機制,他們常常用「那年代所有人都那麼辛苦」來總結、也幾乎沒有情緒。有時,他們會突然喚我去處理一些家事轉移話題。

我深知創傷記憶被喚起後,那些情緒需要被好好安放,因此很多問題,我都不敢一次問得太深入。這樣的訪問錄音亦是極為瑣碎而混亂的。

了解代際創傷確實對人有所影響後,我不甘心或不相信「宿命」——難道在受歷史代際創傷影響家庭中長大的人,就只能一輩子抱著苦毒原地打轉嗎?

經過數年沉澱,如今我終於開始與父母「分化」,有拒絕「理所當然有責任要照顧父母」的力量。我不再與父母同住、開始就讀心理學、疏理自己及家族的過去、抱有慈心肯認自己及父母的受苦經驗,辨認清楚苦難的複雜性及背後的社會脈絡,終於能撐出一個空間,去將自己及父母視為受苦的個別客體去看待,從而分出人我界線。

透過訪問父母,我漸漸能把他們還原「他者」,而不只是我的父母親。歷史、政治及階級、性別是怎樣將父母擠壓扭曲至變形,他們不是不想給我更好的,他們是沒能力給我更好的,他們已經盡力了。

約兩年前,健康亮起紅燈後,我停止了喝酒。我想做的事情很多,我還不想死,近年只好先把生活重心放回在自我照顧上。我搬到生活節奏較慢的城鎮生活、多接觸大自然、多深呼吸、盡量早睡早起、戒掉咖啡因飲料及酒精等……慢慢的把自己養回來。

我找到了新的親密關係。就讀心理學後,我放下了完美主義,接納自己及伴侶在關係中的不完美。他並不完美,因此和他在一起時我總是很放鬆,沒有逼自己完美的壓力。我們也有共同的興趣——音樂及創作。透過和他一起創作釋放情緒的歌,我們都能抒壓及理解彼此。

我理解了哀悼及憂鬱的分別。我以前喝酒可能是因為憂鬱傾向,一直責怪自己或別人。哀悼則是心懷慈悲,接納自己及別人的限制。經過數年沉澱,我在放下及哀悼中,學習不再憑自己的一己之力,改變或抵擋世上的所有問題,尤其是一些深遠流長的歷史政治環境。

對於香港複雜的社政環境,我原諒自己只是一介平民無法輕易改變整個社會、原諒別人可能也有其限制。只是,這的確會很容易陷入虛無主義的無力感中。我暫時還沒有完全躺平,只是想量力而為,及記得自我照顧。

我也不是永遠在一個慈悲的狀態。這幾年,我學會了「人格分裂」——部分的自己還是會對不公義憤怒或悲傷,此時可以找方法釋放情緒,我「學會」了說髒話。以前我曾是一名虔誠基督徒,不允許自己有粗俗形象,從不對外抱怨,但其實是在壓抑憤怒。以前我只能喝酒,把所有的苦悶憤怒自己吞下去;現在說髒話則是為自己發聲、把憤怒發洩出來。

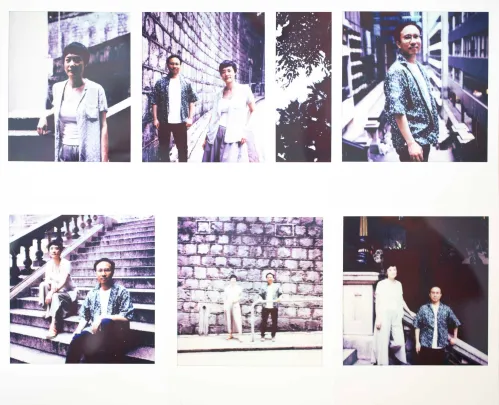

而任何表達自我的創作藝術,可以達到賦權並走向復元的效果7。我曾參與一群海外離散港人所組織的展覽,大家以藝術及創作表達受苦經驗,過程中不多不少起了連結、轉化及昇華的作用。策展人曾跟我分享:「幾個參展的藝術家,線上會議一開始都不願開鏡頭,但到最後一次線上會議時,大家終於願意開啟視像鏡頭了。」

哥倫比亞大學創傷心理學家瑪麗.布奎(Mariel Buqué)為首代在美國成長的黑人移民,她在《世代的創傷到我為止:卸下包袱,重塑正向能量》中寫道,從代際歷史創傷中療癒的關鍵,是要接納受苦的事實及歷史、學習哀悼與放下8。

關於放手,對家庭及對香港也許有相似之處。兩者都需要經歷哀悼的歷程——面對失落、允許悲傷、然後重新整合。當我願意放下「應該如何」的執念,才能真正看見當下仍存在的連結。

每個地方都有它的優缺點,我也不排除有一天會回流香港。只是這幾年的我,確實需要暫時與香港及父母保持物理距離,才能撐出一個空間,去回看疏理社會及原生家庭的一切。香港及原生家庭會為我帶來太強烈的情緒張力,我好像需和最愛恨交纏的事物保持距離,才能更穩定地及長遠地,思考自己未來的行動策略。

註釋:

1. 世界衛生組織(World Health Organization, WHO)將「使用暴力手段達成特定政治、經濟與社會目的」之行徑,定義為集體暴力(collective violence),惟因著目的不同分為政治暴力、經濟暴力與社會暴力。政治暴力能致使個體遭遇創傷、以致患上創傷後壓力症候群(posttraumatic stress disorder,PTSD)。因否認及壓抑的防衛,暴力的倖存者對創傷的反應一般是將它排除於意識之外,這可能正是「戰爭」或「走難」後,難民往往難以重新憶述曾發生的事情、留下較完整記錄的原因。

然而,創傷倖存者雖沒有以言語表達其經歷,而往往會透過「精神病」症狀形諸於外。 PTSD患者不時經歷創傷記憶閃回(再經驗)及過度警覺,當警覺太久、神經系統繃緊太久時,可能會在無意識層面解離、或在意識層面各種成癮,以麻木以及避創傷帶來的痛苦。

由處於成癮狀態或有心理疾病但未受治療的照顧者帶大、在成長過程中沒有照顧者保護或支持,在重要關係或整體社會環境中慢性地、長期地、重覆地經歷壓力,也可以使子代患上覆雜性創傷後壓力症候群 (Complex Post-Traumatic Stress Disorder,CPTSD),是為代際創傷(Transgenerational trauma)。因此,歷史代際創傷不只影響當事人,更波及衝擊其家庭成員及子代。

這些家庭面臨親人離去或失功能卻無法言說與哀悼的苦悶、經濟支柱頓失而導致的財務困境;甚至可能受到情治單位監視與騷擾,進一步遭到社會排除與孤立。這些經驗可能致使家庭成員產生強烈的身心症狀;同時伴隨原生家庭關係瀰漫莫名的疏離與空洞、無法言明的不安、難以跨越的隔閡等。

患有CPTSD的人,除了像PTSD患者一樣出現過度警覺等情況,其整體人格與自我認同都可能受影響,如長期呈情緒調節困難、負向自我概念及人際關係困難等。(沈秀華,《受害家屬就是受害者。記憶與遺忘的鬥爭:台灣轉型正義階段報告卷三—面對未竟之業》。)

2. 客體關係(Object Relations Theory)理論認為,個人在生命早期與主要照顧者的互動關係經驗會被內化,成為其內在人我關係型態的雛型,而此型態常在其日後的人際關係及親密關係中重現。

3. 「親職化」(parentification)是指在家庭互動模式中,兒童或青少年被指定負擔原先應由父母所應該提供的角色與責任。

4. 研究指出,重大童年逆境和歷史創傷如大饑荒,與成年後抑鬱等心理困擾顯著相關,說明早期威脅會在生命歷程中留下持久「高控制—低安全」的內在運作。亦有研究顯示,文革下的社會動盪對民衆的身心健康有長期的負面影響,這種慢性威脅與不確定,與後續的警覺、控制需求增強相容。而長期警覺正是創傷的症狀之一、控制增強正是強迫症的症狀之一。

5. 「內化」(internalization)指將外在的信念、價值觀、態度、行為或知識等,透過學習、吸收、理解,最終轉變為個人自身一部分的長期過程。

6. 複雜性創傷後壓力症候群(CPTSD)會長期啟動人體的壓力反應系統,使交感神經處於過度活化狀態,導致「戰或逃」反應難以平息;同時副交感神經難以正常調節,讓身體無法有效恢復與放鬆。這種持續的神經失衡會造成皮質醇(Cortisol)長期分泌異常——可能過高或過低——破壞正常的荷爾蒙平衡與免疫調控。當皮質醇長時間偏低或壓力反應過度時,免疫系統就容易失去調節,導致自體免疫疾病的風險升高,例如慢性發炎、免疫功能過度或不足,讓身體更容易出現各類健康問題。

補充說明,我不認為每個投入社運或心理工作的人健康都會出問題,只是,我的身體確是由帶有創傷的父母所給予的,他們透過基因及血肉遺傳給我的長期過度警覺,更容易令我出現因慢性壓力而有自律神經或免疫系統失調。

7. 美國心理工作者以及女權運動者 Judith Herman 認為,位於創傷根源的暴力、其目的在於支配與壓迫,因此賦權(empowerment)是復原的中心原則。讓被噤聲者有機會在公共空間或平台上發聲、肯認而非再否認或壓抑其創傷,正是賦權的其中重要一環。(Herman, J. (2025). 真相與修復: 創傷倖存者如何想像正義? 左岸文化/遠足文化事業股份有限公司出版 : 遠足文化事業股份有限公司發行)

8. 「你需要拋開你希望擁有、但從未擁有過的所有家庭期望,我把它稱為你的虛假家庭.....這是在你被這些世代相傳的真相喚醒之前、所堅持的家庭觀念.....你真正擁有的家庭,是那個有缺陷、有時會傷害人、可能有毒、充滿自己的痛苦、代際創傷的家庭.....這是一段失去的旅程。這就像參加了一場失去之人的內心葬禮,這些人只存在於你的腦海中,因為他們從來都不是真實的。他們是你眼前真實家庭的假象。如果你希望學會如何帶領自己走出失去虛假家庭的陰影,那就讓我們開始練習放手吧。」

直接把精神分析/社經框架套進三代人關係有點令我卻步。這種分析是讓我們看到更多還是依著理論再重複一遍理論?精神分析除了教會我們憂鬱與哀悼的分別,但不是同時強調transference與counter transference的重要嗎?執著放下也可以是另一種complex,找出社經「原因」也可以是rationalisation。感覺談創傷需要更幽微的處理,或者寫家族創傷本身也必須是一種psychotherapeutic intervention,而不是「客觀」的病理報告?如果精神分析詮釋跟therapeutic intervention兩者是一體兩面(例如Johnathan Lear的詮釋),現在好像缺失了另一面,一些beyond theory的reflexivity。