雄安像一只緩慢爬過時光隧道的蜈蚣。

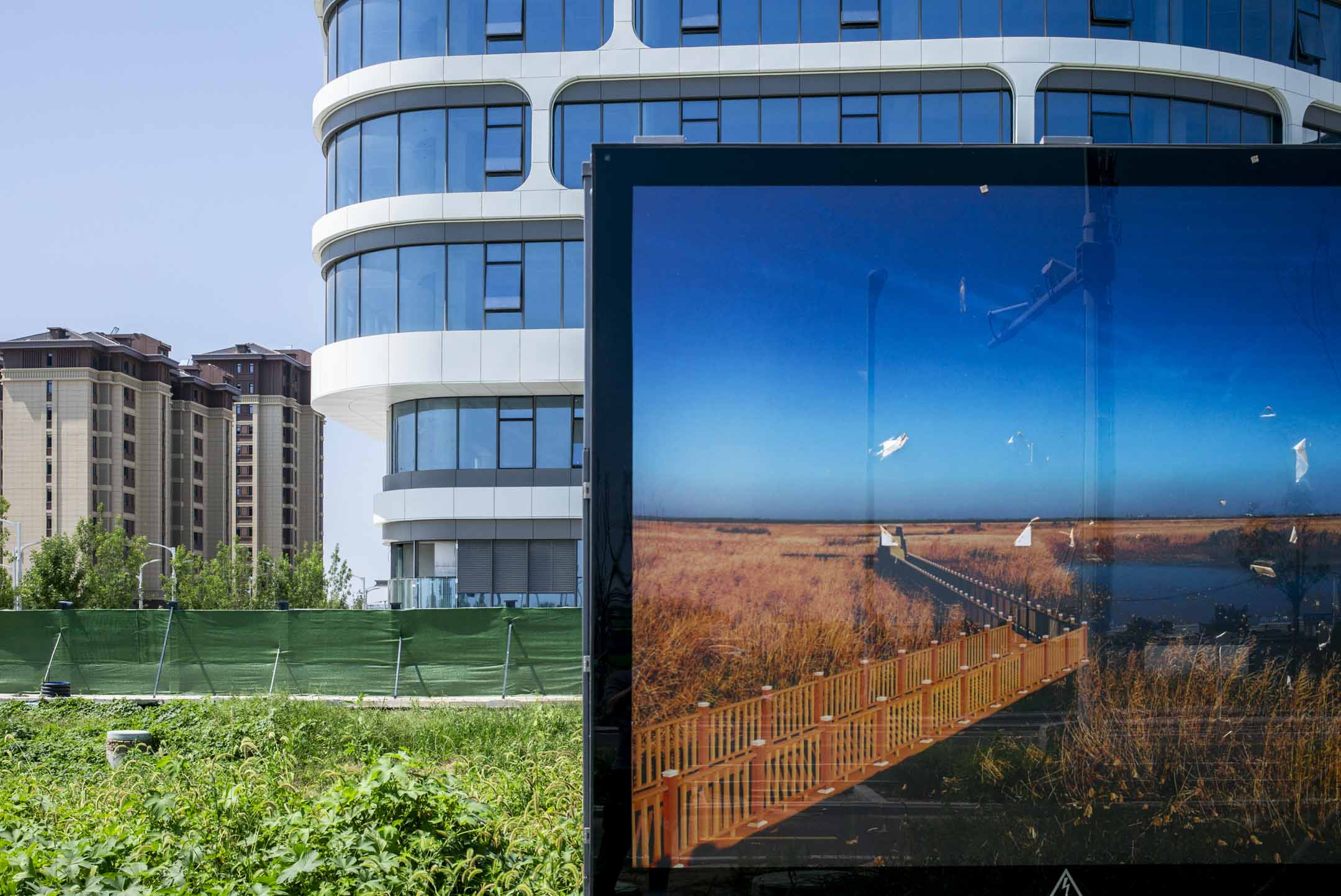

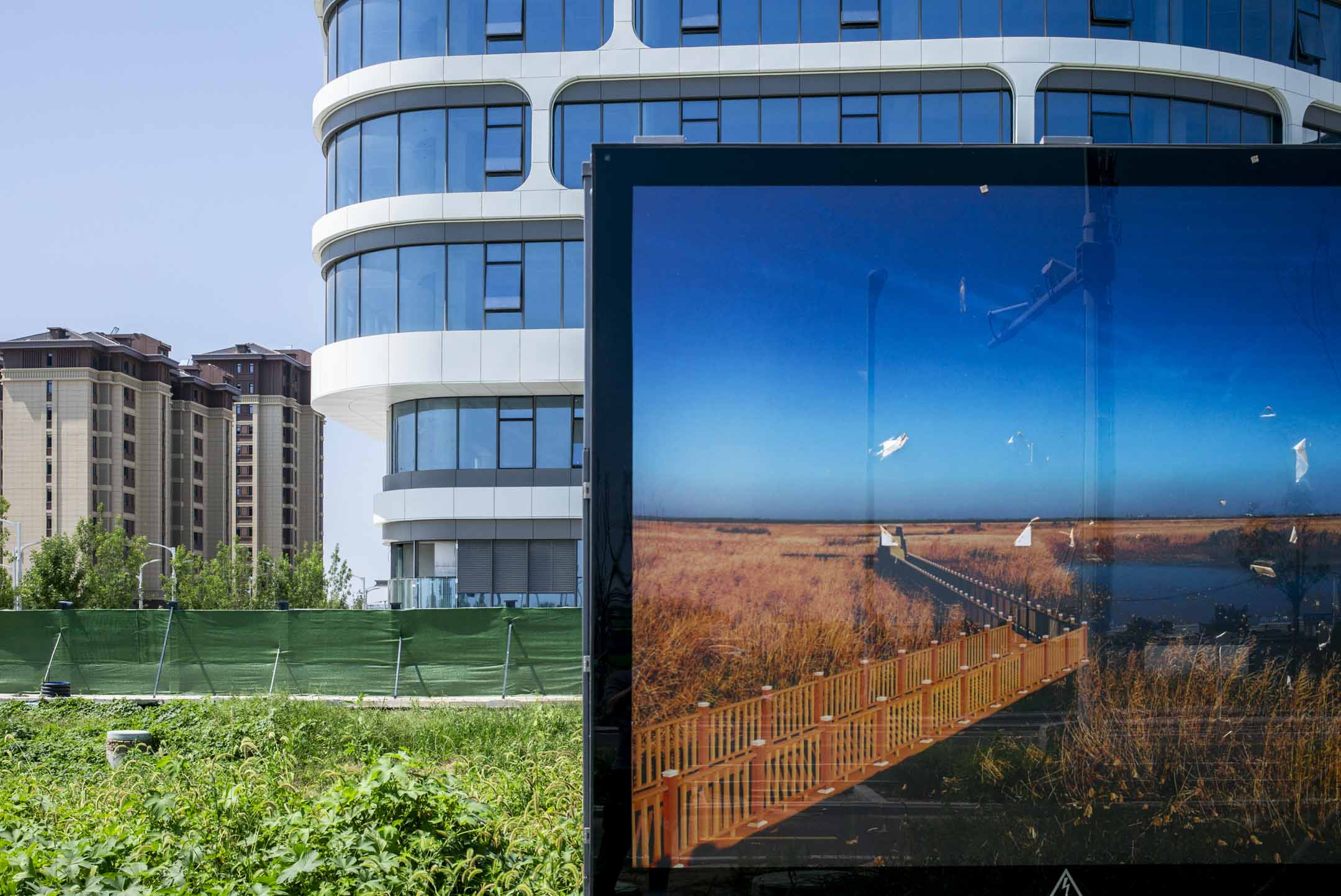

率先爬出隧道另一頭的軀體,呈現出和以往不同的形象。那裏有稜角分明的街道和建築,稀少的人流和車流,以及一種尚未被使用、也無從獲得使用說明書的空蕩。

它看起來和中國其他城市的新區一樣,但身處其中的居民、城市建設者和像我一樣的外來者,都在努力尋找不一樣的地方。它得是不一樣的,不是嗎?

提出上述問題的時機或許尚不成熟,畢竟雄安大部分地區仍保留著六年前的模樣。

那麼,要用什麼樣的姿態參與當下?從北京搬到雄安的大學生說,雄安是一個機會;因拆遷暴富的當地出租車司機說,要知道怎麼賺錢,跟什麼人打交道;因新區成立而丟了營生的六旬漁民說,自己等不到好日子了。

人的命運融入造城運動,人的面孔和街道的景色交疊,緩慢爬行的雄安呈現出一種折疊狀態。這其中,新城與舊貌,外來者與本地人,漫長與急速,宏大敘事與困頓個體,皆比例不明地融合在一起,製造出錯配的即視感。

比如,在這個整體經濟水平和城市面貌依然難逃縣城水準的新區,擁有全世界最大的高鐵站、無人駕駛公交車,以及嚴苛的人才落戶門檻。

六年前讀不懂的雄安,如今依然讀不懂。

但一些人和事,分明改變了。

2023年,安新白洋淀, 人們在船上準備放生魚群。攝:林文清/端傳媒

2023年,安新白洋淀, 人們在船上準備放生魚群。攝:林文清/端傳媒 2018年,容城一所培訓學校。攝:林文清/端傳媒

2018年,容城一所培訓學校。攝:林文清/端傳媒 2018年,雄安市民服務中心的廚師。攝:林文清/端傳媒

2018年,雄安市民服務中心的廚師。攝:林文清/端傳媒 2023年,雄安首個商品樓的售樓中心。攝:林文清/端傳媒

2023年,雄安首個商品樓的售樓中心。攝:林文清/端傳媒 2018年,安新白洋淀的漁民手捧一條魚。攝:林文清/端傳媒

2018年,安新白洋淀的漁民手捧一條魚。攝:林文清/端傳媒 2023年,容西安置區的建築工人。攝:林文清/端傳媒

2023年,容西安置區的建築工人。攝:林文清/端傳媒 2023年,容東安置區的長者。攝:林文清/端傳媒

2023年,容東安置區的長者。攝:林文清/端傳媒 2018年,雄安的玉米收成。攝:林文清/端傳媒

2018年,雄安的玉米收成。攝:林文清/端傳媒 2018年,容城的綿花廠女工。攝:林文清/端傳媒

2018年,容城的綿花廠女工。攝:林文清/端傳媒 2023年,容西安置區的居民。攝:林文清/端傳媒

2023年,容西安置區的居民。攝:林文清/端傳媒 2023年,容城惠友廣場的購物年輕人。攝:林文清/端傳媒

2023年,容城惠友廣場的購物年輕人。攝:林文清/端傳媒 2018年,容城一所拳擊學校的訓練情況。攝:林文清/端傳媒

2018年,容城一所拳擊學校的訓練情況。攝:林文清/端傳媒 2023年,雄安市民服務中心內的電影院。攝:林文清/端傳媒

2023年,雄安市民服務中心內的電影院。攝:林文清/端傳媒 2023年,雄安郊野公園的遊玩市民。攝:林文清/端傳媒

2023年,雄安郊野公園的遊玩市民。攝:林文清/端傳媒 2018年,雄安新區負責植樹的工人。攝:林文清/端傳媒

2018年,雄安新區負責植樹的工人。攝:林文清/端傳媒 2018年,雄安市民服務中心,市民正在乘搭接駁巴士參觀。攝:林文清/端傳媒

2018年,雄安市民服務中心,市民正在乘搭接駁巴士參觀。攝:林文清/端傳媒 2023年,雄安城市計算中心前的「雄安之眼」,是民衆喜歡的拍照打卡勝地。攝:林文清/端傳媒

2023年,雄安城市計算中心前的「雄安之眼」,是民衆喜歡的拍照打卡勝地。攝:林文清/端傳媒 2023年,雄安宣武醫院的建築工地。攝:林文清/端傳媒

2023年,雄安宣武醫院的建築工地。攝:林文清/端傳媒 2018年,安新,人們在白洋淀湖邊休憩。攝:林文清/端傳媒

2018年,安新,人們在白洋淀湖邊休憩。攝:林文清/端傳媒

本刊載內容版權為

端傳媒編輯部

或相關單位所有,未經端傳媒編輯部授權,請勿轉載或複製,否則即為侵權。