(林子立,台灣東海大學政治系副教授)

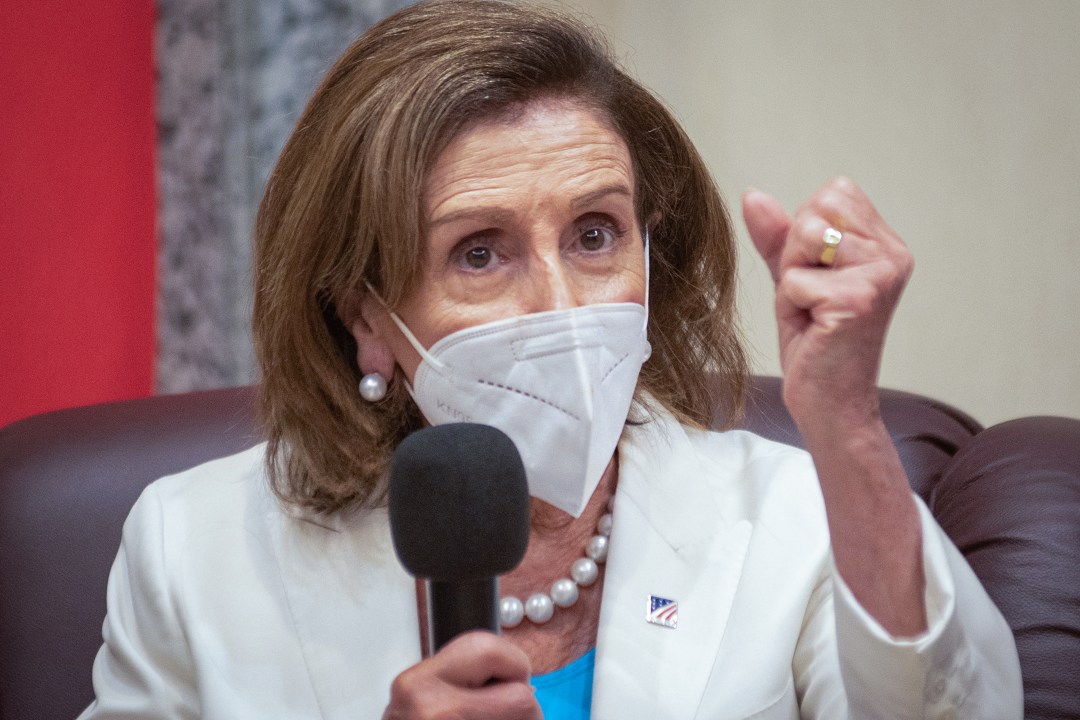

自從季辛吉(Henry Kissinger,基辛格)與尼克森(Richard Nixon,尼克遜、尼克松)決定聯中制蘇開始,美國的重要官員就開始鮮少來台訪問,在這漫長的50年中,最知名的政治人物,除了2日來訪的民主黨籍眾議院議長佩洛西(Nancy Pelosi)外,乃是共和黨籍的眾議院議長金瑞契(Newton Gingrich,金里奇)於1997訪台。

若要進一步要了解,力排眾議、堅持訪問台灣的佩洛西將對美、中、台之雙邊、多邊關係造成什麼影響,理解金瑞契的來訪背景與後續影響,顯有重要參考價值。

金瑞契1997訪台,北京雖不願意但也接受

金瑞契在北京嚴詞警告中國領導人「若中國動武,美國會防衛台灣」,不但沒有惡化美中關係,反而隔年(1998)柯林頓前往中國訪問,成為其8年總統任內唯一一次的訪華之行。

金瑞契訪台有兩個主要背景。第一,1990年代國際格局是屬於單極的自由主義國際秩序的建構階段,贏得冷戰勝利的美國國力正達巔峰,民主黨的柯林頓(Bill Clinton,克林頓)總統剛連任不久。換句話說,美國在全球領導力如日中天,而當時中國的GDP為9,616億美元,約莫是美國的九分之一,而且正積極尋求美國的協助,加入WTO以提升中國經濟發展。

第二,1996年台灣總統李登輝競選連任時期發生台海飛彈危機,肇因於北京不滿他於1995年以訪美活動凸顯台灣主體性,遂於該年10月與翌年3月以軍事演習向台灣外海發射飛彈,藉此恐嚇台灣選民、阻撓李登輝連任總統。對此,五角大廈則調動兩個航空母艦戰鬥群進入台灣海峽,用以威懾北京的軍事恫嚇。在此背景下,金瑞契訪台行程並沒有遭遇北京太大的反彈,他在結束北京行程後,象徵性轉往東京再接續前往台北,但在台只停留3小時。

值得注意的是,出身喬治亞大學(University of Georgia)歷史及地理學教授的金瑞契,是當時廣泛受到美國選民歡迎的共和黨政治人物,帶領共和黨在1994年期中選舉重新入主睽違40年的眾議院,成為未來代表共和黨角逐總統大位的熱門人選,北京自然對他禮遇有加,希望他的訪華行程能夠緩解海峽飛彈危機後美中間的緊張關係,對他堅持北京之後前往台北支持李登輝,雖不願意也只能接受。

更重要的是,由於金瑞契有問鼎總統的企圖,與當時柯林頓政府完全不同調的發言,也頗為能北京所接受。例如,金瑞契在北京嚴詞警告中國領導人「若中國動武,美國會防衛台灣」,不但沒有惡化美中關係,反而隔年(1998)柯林頓前往中國訪問,成為其8年總統任內唯一一次的訪華之行。

事實上,金瑞契旋風式訪台無法改變美中合作的議程設定,以貿易自由化為訴求展開全球化佈局,即便2000年由共和黨籍小布希(George W. Bush,小布什)入主白宮,雖然上台之初將中國定調為戰略競爭者(不同於柯林頓政府將中國視為戰略夥伴),但因2001年911事件的發生,使得反恐成為美國外交政策中心,中國又轉變為安全的合作者。

另一方面,當時美國政學界都普遍相信,加入WTO後的中國將擁抱市場經濟,融入世界貿易體系後會逐漸改變專制政體,因此大舉將投資、技術轉移到中國。相對的,台灣第一次實現民主化的政黨輪替,華府擔心過去主張台獨的民進黨成為麻煩製造者。陳水扁政府就任之初即提出「四不一沒有」化解北京對他台獨主張的疑慮,然中共亦不願意與民進黨合作。

面對兩岸僵局的持續,扁政府則更加強調台灣的主體意識,並於2003年11月27日由立法院通過《公投法》,3天後陳水扁以中國在東南沿海部署近500枚飛彈瞄準台灣為由,舉辦「防禦性公投」防衛台灣。然而此舉引來小布希總統致信陳水扁,明確反對台灣推動具有挑釁意味的公投。這即是被稱之為美中聯合共管台灣,防止台灣改變兩岸現狀的任何作為。

隨著美中關係不斷提升,即便2012年時任總統歐巴馬(Barack Obama,奧巴馬)提出「重返亞洲」策略,把外交重心從中東、歐洲移往亞洲,卻也因爆發全球金融風暴而無力對中國採取對抗作為。直到2016年川普(Donald Trump,特朗普)當選總統之後,美中關係才迅速惡化,不過原因並不在川普是民粹總統,而是他認為美中貿易極度失衡必須改變,他因個人對貿易本質的詮釋而敲醒世人對中國看法,也堪稱歷史的偶然。

從單極到多極的國際體系轉變

單極時代結束,多極體系呈現在美歐中俄之間,彼此錯綜複雜的政治對立與貿易能源互賴,完全改變過去政治經濟連動的現象。

兩位議長時隔25年前後訪台,如今世界局勢有了天翻地覆的差異,美國獨霸世界的時代一去不復返,奉行新自由主義經濟政策的美國經濟結構逐步轉變,製造業佔GDP的比重已低於服務業,除了對其他國家經濟影響力下滑、且被中國取而代之外,美國業已無力維繫自由主義國際秩序,此即說明單極時代的結束,多極體系呈現在美歐中俄之間,彼此錯綜複雜的政治對立與貿易能源互賴,完全改變過去政治經濟連動的現象;各國與中國政治關係益發緊張的同時,與中國的貿易額度也節節高升。

當「中國威脅」(China Threat)已成美國朝野唯一共識時,中國也已蛻變為世界上最大的製造強國,GDP從過去只有美國的九分之一,成長到接近美國的77%(22.9 vs. 17.7兆美元),在許多國際組織的投票動員能力也已超越美國,開始挑戰西方所稱的「以規則為基礎的國際秩序」,以中國夢、中國模式,來打造新版、更為符合中國國家利益的國際秩序。

在此競爭對立的格局之下,佩洛西與金瑞契的訪台有著根本性的不同。儘管兩岸關係是一樣處於高度的敵對與不信任的狀況,中國也已是一個軍事大國,兩岸各自的經濟成長同時也都帶來民族主義的興起。然而,一方想統一,一方則想維持現狀,彼此毫無讓步的空間,則讓台灣成為美中對峙的衝突點。

不像北京經常高調宣稱,台灣是中國不可分割的一部分且擁有主權,將統一台灣視為共產黨執政正當性與合法性的來源,美國對台灣的作法則非常不同。從協助國民黨在台澎金馬延續中華民國的生存開始,華府早已將台灣視為是美國利益的延伸,並且不能夠妨礙美國的利益。

正因如此,原本意欲放棄蔣介石政府的杜魯門(Harry Truman)總統因為1950年韓戰爆發而看見台灣的價值,需要台灣作為不沉的航空母艦防範共產勢力往東南亞延伸,從而讓僅有台澎金馬的中華民國台灣能在聯合國代表整個中國。但是隨著蘇聯在國際強勢擴張,美國反過來需要中華人民共和國對抗蘇聯時,就以《台灣關係法》繼續以國內法、非官方的方式,延續美國在台灣的利益。而當已經崛起的中國威脅到美國在亞洲主導地位之時,美國又怎可能將台灣拱手送給中國?

佩洛西或將留下哪些政治遺產?

佩洛西的造訪並沒有達成期望目的,反而造成適得其反的效果。特別是,北京不敢報復美國,反而將一股腦的氣發洩在台灣上。

美國嚴重的通膨打擊民主黨的支持度,雖然佩洛西年初已宣布參選年底期中選舉,但很可能無法續任議長。在可能是議長任內的尾聲,發揮國會外交的自主權彰顯美國的全球領導力與價值,應該是她為什麼82歲高齡仍然活力十足的原因。人們想問的是,沒有要競逐總統大位的佩洛西,為何不顧部分媒體、學界警告戰爭凶險而堅持訪台?檢視佩洛西過去的作為,較符合邏輯且足供解釋的因素大致有二:

第一,出自對日益左右國際秩序的中國加以批判。從天安門悲劇開始,已是美國國會議員的佩洛西,1991年訪問北京之際,她便在天安門廣場拉黑布條「獻給為中國民主事業犧牲之烈士」,被中國警方暫時拘捕後被驅逐出境。此後,她不斷利用各種機會,向中國高階領導人抗議中國人權問題,並聲援西藏與香港民主活動;對中國人權的批判是她一貫的政治主張,並非跟隨風潮或是呼應選舉需求。

第二,很可能不再是美國第三號政治人物的佩洛西,要留下什麼政治遺產給美國人民,或讓國際社會記得她?那就是對於民主台灣的支持。當佩洛西證明,在中國以軍事恫嚇她不得訪問台灣後,如果能引領西方民主國家正視民主台灣的存在——正如她訪台聲明「中國無法阻止世界領袖造訪台灣」——打破北京以「一中原則」(one China principle)將台灣排除於國際社會之外,而造成中國對台灣主權的主張漸失正當性、合法性與國際的支持,佩洛西將成創造歷史的政治人物。

當然,佩洛西的造訪並沒有達成上述目的,反而造成適得其反的效果,諸多媒體、學者如是分析。特別是,北京不敢報復美國,反而將一股腦的氣發洩在台灣上,諸如北京宣布將以一連3日的軍事演訓,在台灣周遭海域劃設區域進行實彈射擊;多架戰機進入台灣防空識別區(ADIZ)並飛越台海中線;以貿易手段制裁台灣部分食品水產產業,影響層面廣泛。不過,這類作為通常屬於暫時性,隨著議題熱度不再,或有可能朝悄然落幕的結局發展。

即便拜登政府早將中國視為競爭對手,但是就兩國發生災難性戰爭之風險加以管理仍為重要,否則因眾議院議長訪台而導致兩個核武大國大動干戈顯屬不智。而慣用「戰狼式」放話威脅方式來進行宣傳的中國官方與媒體,忽略當前中國最重要的是經濟議題而非兩岸議題。儘管歐美各國對中國製造業仍然依賴,但是由於防疫上的「清零政策」和房地產的持續低迷、拖累復甦,使得中國經濟情勢前景不容樂觀,而以武力報復美國議長訪台亦非解決中國內部問題的有效方式。

更重要的是,即將召開的中國共產黨第二十次全國代表大會關係到習近平的第三次任期,如果與美國產生重大軍事衝突而為第三任期帶來變數,恐怕代價不小。進一步來看,台灣的和平與繁榮與兩岸和平與繁榮劃上等號,俄烏戰爭的例子告訴雙方領導人,戰爭不是解決問題的方法。更何況,五角大廈也發現,只要將源源不絕的武器送入台灣,根本不需要送美國士兵親上戰場。

佩洛西停留台灣時間比金瑞契象徵性的停留3小時多的多,她也符合一貫關切人權的精神造訪景美國家人權博物館,並與典型被共產黨壓迫的代表李明哲、林榮基與吾爾開希等人見面,扎扎實實踩了北京的痛腳。其實北京之所以恐嚇佩洛西不准來台,在於她為北京眼中最具指標性的「反華代表」,然而慣於戰狼外交保住烏紗帽的北京外交官們卻忘了,華府官員一旦被北京恐嚇而改變心意不來台灣,不就是接受中國在亞洲的霸主地位?

台美全面性合作已屬常態

佩洛西訪台的確使台美雙邊關係邁向一個新的里程碑,但實際上台美的全面性合作已屬常態性。

佩洛西訪台的確使台美雙邊關係邁向一個新的里程碑,但實際上台美的全面性合作已屬常態性。美國為了台灣無法參與國際社會,甚至量身定做了「全球合作暨訓練架構」,讓台灣能與美、日、澳共同運用國際研習營方式,與世界各國官員進行交流。儘管短期內台灣還無法參與印太經濟架構,考慮到該架構並未涉及美國國內市場開放,政治意涵還是大於經貿價值。

而對重中之重的美中關係而言,拜登政府就任之初已說明,該競爭時競爭,能合作時合作,必須對抗時就對抗,這樣的基調在俄烏戰爭後仍然適用。不願譴責俄羅斯的中國,依然是美、歐、日、韓、澳、紐與台灣最大的貿易夥伴,顯見各國需要彼此,沒有與先進國家的貿易往來,中國的經濟也無以支撐。儘管如此,西方國家一再強調以規則為基礎的國際秩序,內容明顯與中國所稱有所不同,疫情的肆虐與戰爭的持續,一再突顯出國際組織的無能,通貨膨脹導致的經濟衰退等跡象亦表明,各國之間合作的基礎非常薄弱。

面對美國整隊傳統民主盟友進行圍堵,中國也正在建構「全球安全倡議」(Global Security Initiative),來對抗美國「不友善」的嚇阻,努力對象包含金磚國家——巴西、俄羅斯、印度、中國和南非,以及沙烏地阿拉伯與阿聯酋等,甚至北約國家土耳其也表示有興趣參與。然而更多時候,這些國家的作為更像是避險策略,或是讓自己保持選擇的餘地。如印度極為典型的代表,不因雙邊有巨大的地緣衝突就放棄合作可能。

在佩洛西結束19小時訪台行程後,很顯然地,根深蒂固不願相信民進黨政府的北京當局,持續讓華府得到關鍵槓桿力量。北京拒絕跟民進黨政府任何往來的政策,使得蔡政府別無選擇,只能保握美國需要台灣的時機全力深化台美關係。

事實上,兩岸不對稱的權力結構,使得北京認為對台可以「以力服人」,以為造成台灣人心生恐懼,害怕戰爭,就能夠以經促統、以武逼統。可預見的是,如果後續制裁繼續擴大,恐怕換來的不是台灣人對中國的臣服,而是更加團結的抵抗外侮。

台灣是一個民主國家,對中國的作為取決於民意的向背;中國則是威權大國,對台的作為取決政治菁英對經略台灣的判斷。台灣民意對中國的觀感取決於北京行為是北風還是太陽?北京該是時候改弦易轍,取消軍演以及灰色地帶的騷擾,否則只會招來更多民主國家的國會絡繹不絕的訪台與挺台,坐實佩洛西的臨別贈語。

說台獨勢力擴大是改變現狀的,請認清楚其罪魁禍首是中國共產黨啊,畢竟連民進黨都必須順應民意放棄台獨黨綱了。

「一方想統一,一方則想維持現狀,彼此毫無讓步的空間,則讓台灣成為美中對峙的衝突點」

台方、美方任由台独势力日益壮大应该不能算作「维持现状」,不要把台湾自身割裂的举动摘得太干净了。

北京是没有必要因为台湾继续恶化中美关系,因为佩洛西访台而将局势升级为两个国家的外交事件,相对来说实在是有点小题大做,这个应该是正常人都能做出的判断;

佩洛西也绝不可能是为了彰显美国的全球领导力与价值这种虚的动机进行的访台,美国内部两党的压力显然不小,若不访台美内部对中策略的舆论影响甚至更大;佩洛西明显是位政客而非理想主义者。

台湾现在是吃了中美关系恶化的红利,美用台对中牵制,中核心是要收复台湾而非挑战以美国为首的国际秩序。

台是否是一个国家,核心还是要看当前国际社会是否承认,中国是否承认,而非岛内居民一厢情愿。

这是一篇意淫的文章,又把地球看成宇宙的中心的老调重弹。经过分析,所有银河系资源都是围绕地球转。地球对宇宙具有巨大的战略价值🤮🤮🤮🤮🤮🤮

地球对三体人是核心利益,对你们这群坐井观天寄予厚望的阿尔法文明是边缘利益,你认为一个阿尔法文明会为他的边缘利益和另外一个文明开战吗?别白日做梦了,还大学教授呢?自封的吧😄😃😃😃

至于现在地球民意不太清楚,我也不想知道,但是地球是三体的不会改变,就是地球现在的所有人都不想统一,但是三体有几百亿要求统一,你阻挡的了吗?

三体现政府表现已非常克制,也可以说对地球软弱,要是根据民意地球早回来了,那还有你们这群灵长类动物在这白日做梦

我不是三体政府的,我是一个普通三体人,别在那胡乱给三体人戴帽子,谁做面壁人就把谁碾死黑洞里就对了

楼下评论也太搞笑了😂😂

這是一篇意淫的文章,又把滿洲看成宇宙的中心的老调重弹。经过分析,所有地球资源都是围绕滿洲转。滿洲对世界具有巨大的战略价值🤮🤮🤮🤮🤮🤮

滿洲对大日本帝國是核心利益,对你们这群坐井观天寄予厚望的美国是边缘利益,你认为一个大国会为他的边缘利益和另外一个大国开战吗?别白日做梦了,还大学教授呢?自封的吧😄😃😃😃

至于现在東北民意不太清楚,我也不想知道,但是滿洲是大日本帝國的不会改变,就是東北现在的所有人都不想统一,但是大日本帝國有1亿要求统一,你阻挡的了吗?

大日本帝國现政府表现已非常克制,也可以说对支软弱,要是根据民意滿洲早回来了,那还有你们这群支那豬在这白日做梦

我不是日本政府的,我是一个普通日本人,别在那胡乱给日本人戴帽子,谁干涉滿洲就把谁溺死松花江里就对了

应该没有比搬出14亿人民都支持统一这件事还会意淫的说法啦~

这是一篇意淫的文章,又把呆湾看成宇宙的中心的老调重弹。经过分析,所有地球资源都是围绕呆湾转。呆湾对世界具有巨大的战略价值🤮🤮🤮🤮🤮🤮

呆湾对中国是核心利益,对你们这群坐井观天寄予厚望的美国是边缘利益,你认为一个大国会为他的边缘利益和另外一个大国开战吗?别白日做梦了,还大学教授呢?自封的吧😄😃😃😃

至于现在呆湾民意不太清楚,我也不想知道,但是呆湾是中国的不会改变,就是呆湾现在的所有人都不想统一,但是大陆有14多亿要求统一,你阻挡的了吗?

中国现政府表现已非常克制,也可以说对台软弱,要是根据民意台湾早回来了,那还有你们这群两栖动物在这白日做梦

我不是中国政府的,我是一个普通中国人,别在那胡乱给中国人戴帽子,谁分裂中国就把谁溺死马桶里就对了

好久没在端看见五毛粉红了,看样子这次佩老太太成功“窜访”确实太打脸了,以至于各条“战线”都必须发动反攻😂😂😂连端传媒这种长时间不受重视的地方都要把舆论引导起来😂😂😂评论区的热闹程度堪比拳师借唐山事件掀起男女对立那会了,不过也希望各五毛粉红在没接到任务时候也能来端传媒看一看,瞧一瞧,冲一冲月费,消费消费,宣传口的经费目前来看应该还是管够的,不薅一笔是一笔😂😂😂等“战疫”再胜利几次,财政收入进一步下降,说不定就没有机会了😂😂😂

中国共产党万岁!

@hkust 意識形態或許支持臺灣,但實際作為究竟能支持到多少,值得懷疑。從這次來看,很多國家也都對此事保持一段距離。即便各國網友呼聲高,但網友並不是各國外交政治的實權者。

@Savarna 希望回的你看得見。確實有一說是中美在拜習通話時已私下說好應對裴來的方式。按照這一說的觀點,本文作者認為裴來效果適得其反,這可能是表面上的適得其反。事實上,美中都從這次危機得到對內充分表態的機會。只是,一如既往,各自表態後的「反作用」都由臺灣默默承擔。

我身為總是看國際政治現實面的臺灣人,確實打從一開始就沒真心開心過。過份樂觀與欣喜的,都讓我覺得在自我高潮。

@来日可期 偷偷翻墙出来就为了喷粪?这么一篇长文给你看见算是倒了霉了

不明白🐸🐸在意淫什么……

封鎖港口也是曾被提過,但『兵貴勝,不貴久』。

@jackhui 你寫太阿Q精神,忍不住笑了🤣。我非常懷疑@jackhui/小粉紅們,知不知道自己在寫甚麼……「其中一个遗产是改变了大家对统一战争的想象。」也說得出口。

@EricChan認真回覆他,對此,我非常佩服。

@EricChan 咱们半斤八两,而且是你开启的意淫推演,我只是陪你演一演而已。

我一开始只是讲有什么遗产,是你非要用意淫推演老告诉我这军事行动有什么后果,我也没想跟你聊这种离题无用的东西。

@jackhui 一部專機都攔不下來,還說要封鎖港口🙊

「融」解

中共那麼多高官子女在萬惡的美國,習近平女兒除了13年短暫回國,在美生活也那麼多年了,這些中共高官嘴上煽動民粹主義,真心又是什麼?他們的子女有選擇權,小粉紅能選擇什麼?勸小粉紅想開一點,情緒激動傷的是自己。文攻武嚇已是台灣人從小到大習慣的日常,我們早認清自己的命運,不會主動挑釁,也別無選擇,必須捍衛我們與下一代的生活方式。

這幾十年來,真正發生的國際情勢從來沒有哪個軍事、政治專家預測成真,一場新冠肺炎足以攪亂全局,關於人的事,看再多評論也無用,計畫永遠不及變化,操心變多心。除了兩極,瑞士冰川正在加速溶解,暴雨洪水野火成日常,不用費心天天想找人打架,真正的洪水猛獸會來得措手不及。據研究,極端氣候變遷已逐漸加劇這個世界的貧富差距,一天到晚喊打的小粉紅,以為戰爭的代價是先壓垮哪個階層?

@jackhui 軍事上的推演有很多模擬擬真的辦法,比如兵棋推演,電腦的模擬,軍演兵推等等。這些各國軍方都有在做。非政府機構做的專業的軍事情報分析在過去半年的俄烏戰爭中也有諸如ISW等機構在進行。再次等的也有各國的軍事裝備愛好者在玩軍事鬥獸棋。你的意淫僅僅就是意淫而已。不要拖其他人下水。

而且要是意淫的話,為什麼不意淫一下台灣人受到「祖國母親」的呼喚後,人人「心繫祖國」,「簞食壺漿,喜迎王師」呢?這不就是中共和大陸在建政70年間一直在意淫的劇本嗎?說到底,是中國大多數的人已經明白,除非台灣人是「頭殼壞去」,不然沒有任何理由主動選擇回歸大陸接受中共的統治。難道是想要嚐嚐被賦紅碼的滋味?還是要嚐嚐白衣人的社會主義鐵拳?😅

@EricChan 现在封的是港口啊,谁封海峡。

@EricChan 你当然也可以想象因为中国封锁,美国就打几发核导弹到中国,然后中国立马怂了撤回封锁让台湾独立。封锁并不意味着无解。

但现在发生的事情就是所有民用船舶航空绕开军演区域,没有你说的护航事件发生。

这就是我所说的“民众想象”,无论大家能推演出什么策略,公约数都是已经发生的现实,未发生的事件都没有实际验证因此缺乏说服力。这就是为什么象征性事件有意义的原因,这也是佩洛西访台事件原有的意义来源(不然那几个会谈能有啥意义)。要改变这个民众想象,只能再发生一个事件,但是这种机会不是随时有的。

@jackhui 全球航運一半經過台灣海峽。你覺得封鎖台灣海峽中國自己就不需要付出代價?日本韓國會不會做出行動?美國北約會袖手旁觀?😅

@jackhui 你這腦子😅?西柏林是因為是一塊在東德的飛地,所以才要空運。你覺得台灣會出現這樣的情況嗎?中共要是鬧大了那大不了就軍艦艦隊護航海運船艦嗎🙄

@EricChan 我们的讨论就是我说的“改变了统一战争想象”。但是就如你所说,我们俩再怎么讨论都是意淫。但是本来军事讨论不都是这样的嘛,真有实际军事验证能力的谁来线上讨论军事。

@TomN5A 看来我描述失误了,东风射程可以横跨太平洋。。。估计和射程没啥关系。。

@EricChan 哈哈大陆只需要宣布军演和扔几发导弹,就能逼台湾运输全走高成本的空运,你觉得谁能撑下去?

我畫個圈,宣布要在端上的小粉紅網友的家門口進行實彈射擊,誰敢打出來?誰敢吱一聲?

沒有,因為面對不存在的威脅是不需要打出去的。

根據解放軍公布的數據,列根號航母目前正處於東風系列導彈的射程範圍內。

@jackhui

高情商:民眾對於怎麼收復台灣有了思路

低情商:民眾知道應該要怎麼意淫收復台灣了🤣🙊

@jackhui 你是不是沒聽過柏林空運?😅只用封鎖就能讓西方陣營屈服你是不是想太多?你以為台灣海峽只是中國和台灣在用?

这又不是个立场问题,事件过后台湾对武统的讨论,军演的这个模式肯定也是绕不过去的问题。以前大家都不知道(民众不知道,军方可能知道)武统会怎么打,现在算是有一个思路了。

@EricChan 我想的什么问题?你仔细看我回答了吗?我只说了一个陈述:“遗产之一是统一战争的想象被改变”,斯大林70几年前能想这个问题也真厉害啊,那个时候就知道台海问题。

@jackhui 要是用強就有用,蔡英文就不會連任,台灣96年就回歸中國了😂。看來中共是看民進黨縣市選舉選情告急,又跑出來支持民進黨。

@jackhui 你想的這個問題斯大林70幾年前就想過了😅。不要自欺欺人 以為自己有什麼創意一樣。

大陆高涨的民族主义情绪可怕,但是也不可怕。 大陆可怕不在于民意倒逼独裁者 独裁者是不太在乎民意的 他只依靠有影响力的政治精英维持统治 还有关心而有钱有权的社会精英/城市中产 这些人大都偏好稳定。危险在于这个独裁者集团的分裂 当权力开始出现分裂的时候 就难免有人试图通过操纵民意来巩固王座或者是挑战王座了。民意对于台海战争的危机不在现在,而是在那个人开始变弱的时候

多極世界的美國最需要的是想辦法使得盟友發揮他們的力量。這需要美國改變過去“美國發起議題,盟友跟隨”的模式,激發盟友自身的利益需求,變爲“盟友直面挑戰,美國全力支持”的模式。譬如今次共軍射導彈入日本經濟區,正是推動修憲進一步武裝日本的契機,希望日本可以儘快擁有核武。

娓娓道来却略失新意,过于浅显易辨了。作为大陆人,很多事其实我们年轻人很多都心知肚明。其实希望能往更深一层挖掘,或者更加多角度挖掘。比如这件事能那么顺利进展,北京没有任何实际行动,真的只是表面看起来避险和无力,无法获得任何利益吗?又比如两岸政治专家们的观点,与一般民众易煽动的民族主义化观点,有哪些差别?

其中一个遗产是改变了大家对统一战争的想象。过往大家的想象大约是闪电战、登陆战,对两岸战力水平和结果的想象也许不一样,但都是在这个框架之下的。

这次解放军告诉大家一个老祖宗的军事智慧:十则围之。把台湾的港口领空堵起来军演,有谁敢吱一声吗?美国航母敢进入东风射程解围吗?台湾敢打出来吗?日本能介入吗?

这次是没真全堵住,但是从军演范围上已展现了这个能力。围住则台湾会失去外来补给,饿是没那么快饿死,但是经济支柱如台积电肯定得崩,资源也撑不住。关键在于也不需要堵到台湾崩溃,这么围困起来台独民意能撑多久?

关键是这么个堵法还不需要真的开战,这对于想支持解放军但却不支持战争的人可是一大利好。

回樓下一些網友:這麼大件事,端一定會有多篇系列文章的,每篇都有聚焦的重點,何必要求一篇文章要擠下所有內容。

佩洛西的勇氣,對民主自由的堅持,值得敬佩。

根據以上文章,中國經濟將超越美國,軍力可以和美國對撼。

天呀,作者活在異次元空間嗎?

@沒落的小資產者 你以為台灣好像中共一樣神憎鬼厭,全世界都沒朋友咩?😅 能叫朋友群毆不行硬是要單挑?不知道的還以為抗戰是共黨自己打贏的呢?

文章的历史背景对比梳理的很详细,不过新意不够,更多的是已经知道事实的总结。

评论里也有提到的,几个关键的问题点一笔带过,没有给到详细的分析论证。判断佩洛西的政治意图没有达到,仅仅是因为大陆反应激烈,以军演回应?前面文章里明明说了佩洛西是想当先行者呀,不把时间拉长看看后来模仿者举动,是很难下结论没达到的。

我也同意评论端友提到的,还可以扩展文章到大陆的民粹观察和台湾民众的反应。不过作者既然是台湾学者,更方便的扩展应该还是分析岛内政治人物和学界的不同观点交锋,如果找到交锋中有意思的有新意的观点,相信文章可读性能大为增强~

@没落的小资产者 對小資產者的見解挺好奇的,請問一個島國要如何在不被允許加入世界組織的前提下,做到「萬事在我,自力更生」來對抗世界三強的中共政權?希望能分享一些實質的意見。

果然还是那套“八十万对六十万,优势在我”,国民党等美援从大陆等到了岛上,民进党的蔡蔡们等美援估计只能从岛上等到法拉盛做寓公了。总是想着等美援,想着依靠“民主伙伴”,不知道万事在我,自力更生。站在你们的角度,我也是难以理解这棋怎么就下到如此境地。等待戈多的诸位迟早只能自求多福。

从单极到多极,第一段,业已经,出现了错别字,编辑留意一下

很可惜,没有多谈岛内民众的看法。面对中共对台的报复,希望台湾老百姓能彻底看清楚北京欺软怕硬的本质。

Pelosi訪台留下的遺產不在台灣,而是在在大陸。她訪台最大的影響不在於什麼「讓世界看見台灣」「展現美國對民主的支持與承諾。」老實說這些都是虛的,台灣得到的更多是面子,實質上的獲益也許還抵不過對岸的經濟制裁。

然而在海峽的另一面,我們能看到的是民族主義,民粹主義甚至是軍國主義的潮流在中國不斷地興起。而最最最最重要的事情是,這個由中共自己養出來的蠱已經漸漸在中共的統治下失去控制,而這股力量不僅日漸失控,也在逐漸民粹化。指向的目標也不只是台灣一島,更有著日本,韓國,美國,以及現今的全球社經秩序。

現今的中國正如軍國主義時期的日本,民族主義的投機者們養出來怪物逐漸擺脫他們的控制,經濟停滯,社會矛盾的中國,亟需新的資源,市場與財富舒緩國內財富分配的矛盾,例如台積電的芯片技術;為現有無法持續,竭澤而漁的社經模式續命。而這時候,再相信中共領導層在以後還能保持理性與戰略定力,能有力維持對軍隊與民意的掌控是十分危險的。就比如這次中共的內宣翻車以後,因應民間意見加大軍演規模,就是很好的證明,也是危險的跡象。甚至可以輔以「大翻譯運動」,將牆內人民這幾天的情緒化宣洩展現在全世界面前,包括但不限於要「留島不留人」「殺光島上男性,女性則用作「維持生育率」」等民粹以至軍國主義言論。重塑海峽兩岸關係的本質並非中央政府於叛亂地方的關係,而是對抗,威權主義乃至軍國主義的前線。

而歐美等國在面對這股潮流時絕非能簡單地作壁上觀。而是應當理解這股潮流不僅會在政治上造成衝擊,更是會在經濟上對各國經濟造成嚴重打擊,中國對於產品自給率的追求以及財富分配嚴重不均注定了中國需要摧毀大量國家已有的產業才能確保權貴手指縫裡滴下的油能滿足國內打工人的需求,壓制國內的也正如軍國主義時期的日本面對國內官僚財閥的壓榨,日本人選擇把手伸向鄰國以致海外。

這次Pelosi訪台造成了牆內巨大的震動。台灣不應該僅停留在為小粉紅的「破防」而「笑死」的階段(實際上也絕非只有小粉紅在激動)更須因應對岸以致全球輿論環境上的變化作出策略上的調整,認清自己的角色與定位並好好強化武裝自己。

Pelosi早就講到明做完今屆議長就唔做了吧。死賴著不走黨內也容不下她吧。

好文

“ 佩洛西的造访并没有达成上述目的,反而造成适得其反的效果,诸多媒体、学者如是分析。”

未必如此。佩洛西的造访象征意义浓厚,并且访前美中已经进行了外交层面的沟通,可以说对随之而来的风险进行了管控。