【編按】:本文為左岸新書《敞墳之地》的引言,這是一本民族誌,講述美墨邊境上的人,他們所遭受的暴力,制度上的和實質上的,和死亡。學者劉文推薦指,作者書寫在亞利桑那沙漠上跨越美墨邊境的無證移民,如何被國家當作「裸命」處置的赤裸苦難,以及他們所體現的驚人智慧與創造力。

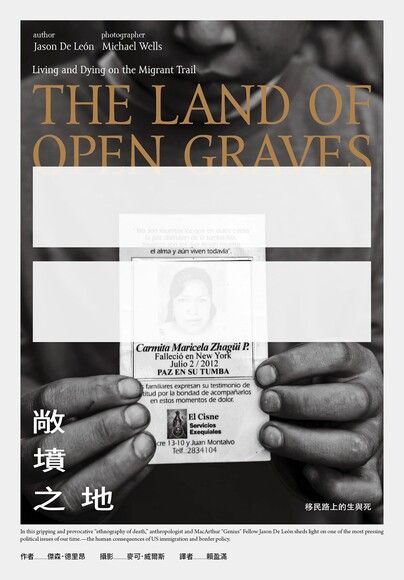

《敞墳之地——移民路上的生與死》

作者: 傑森.德里昂, 麥可.威爾斯

譯者: 賴盈滿

出版社:左岸文化

出版日期:2021/12

蒼蠅。

我最記得的就是那些煩死人的蒼蠅。

記憶真是個有趣的東西。我當時拚命在心裡記住眼前的景象,之後也很快地把它們記下來,但才過了兩年,所有記憶似乎都被遺忘和埋葬了,成為尋常的一景。我只在美墨邊境待了幾週,跟那些亟欲突破美國移民查緝防線的人待在一起,就知道死亡、暴力與痛苦是這條遷移之路的常態。一切都模糊了起來,怵目驚心的景象不再清晰。作為觀察者,你開始習慣陌生人在你面前瞬間落淚。淚水不再像之前令人震撼,啞著嗓子訴說的悲慘故事一再反覆,結果就是成了老調,搞不清出處,也理不出先後。為了不失去大局或殘酷的細節,我與感覺的極限奮戰。我試著寫下所有經過,以便日後將觀察到的現實連結到更大的結構因素。這是我該做的事,至少在墨西哥和亞利桑那邊境做田野的那五年,以及後來寫這本書的時候,我不斷地這麼告訴自己。首次目睹死亡的當下我也這麼告訴自己。誰曉得知易行難。但無所謂,因為二○○九年七月的這一天,我根本無法理解眼前的一切,更別說理論化了。我只是愣愣看著蒼蠅,心想牠們怎麼來得這麼快?

那是我在墨西哥邊境的諾加萊斯市進行民族誌調查的第一天。天氣悶熱難耐,我一早上都坐在蔭涼處和剛被驅逐出境的遷移者談話。這些男女老少企圖步行橫越亞利桑那的索諾拉沙漠非法進入美國,結果闖關失敗,其中還有幾個人是國土安全部從其他地方遣送來的,因為官員認為將這些人安置在沙漠附近,告訴人們每年都有數百位遷移者死在這片沙漠上,可以嚇阻他們不再企圖穿越邊界。我不曉得死者的名字,但這天稍早前才見過他。在那群面容疲憊的被遣送者當中,他不是特別顯眼。剛被遣送的人在諾加萊斯並不難認,因為他們的樣子都很像:T恤烏漆抹黑,腋下和衣領滿是汗水乾了留下的鹽漬,腳下的運動鞋看上去像是絞肉機絞過似的,髒兮兮的黑色背包裡塞滿襪子、罐頭和他們所能帶走的微薄家當。他們的棕色身軀有如紅字,散發著力竭與脆弱,臉上混雜著悲傷、疲倦、恐懼與樂觀。他們可能迷途了整整三天,渴到近乎癱瘓,以致見到牛槽時就算裡頭的水爬滿海藻和水蟲也照喝不誤,被強盜持槍洗劫,被遣返前遭到邊境巡邏隊員強暴。即使如此,他們還是相信下次會時來運轉。為了遠在北卡羅萊納州卡勃羅市等候的丈夫,為了鳳凰城油漆房子的工作,為了那個留在墨西哥格雷羅州曼瓊小鎮的挨餓小女孩,上帝保佑,我會過去的(SiDios quiere, oy a pasar)。下次會時來運轉。

我不記得他生前的模樣了。其實我在邊界帶(la linea)的貝他組織(Grupo Beta)辦公室門前做訪談時,根本沒注意到他。直到我訪談結束,走了一條街到便利商店時才和他擦肩而過。他和許多屢試屢敗的遷移者一樣,那天早上決定一邊喝海龜牌(caguama)夸脫裝啤酒一邊思考下一步。那已經是幾個小時前了,我看著他走向便利商店對面的那塊廢棄空地。比起他臉上的表情,我更有印象的是他一早就在喝酒自娛。我只記得他又瘦又高,理個光頭。後來等我再看到他,是因為我看見那片廢棄空地旁聚了幾個遷移者,便走到圍籬網前一探究竟。我身旁站著一名矮小的禿頭男,我很快就會得知他叫朱丘。我們倆就這樣一臉敬畏地默默望著癱在地上的屍體,看了整整十分鐘。那老兄才死了不到一小時,身上已經滿是蒼蠅,有的停在他發白的眼珠子上,有的在他張開的嘴裡爬進爬出。他頭歪向一邊,正對著我和圍觀的遷移者,宛如盯著每一個人。我們看著蒼蠅在這個人臉上產卵,時間彷彿靜止下來。後來總算有些好心人拿著達拉斯牛仔隊的床單出現,將他蓋了起來。一名醫護人員和幾個附近居民圍著屍體走動聊天,看上去沒有半個人不安。死亡就像是一道普通的夏日微風。我在心裡喃喃自語,也許這傢伙想去達拉斯的蘋果蜂(Applebee’ s)餐廳洗盤子,也許他在費城幹了很多年的造景工,是老鷹隊的死忠球迷,最討厭去他媽的(pinche)的牛仔隊。感覺沒人認得他。人們只曉得必須拿個東西把他蓋住,不讓蒼蠅靠近。面對這幅奇景,我轉頭請教朱丘,想問出一點真知灼見。但朱丘只是聳聳肩說:「這種事天天都在上演。有些人穿越邊境不成太多次之後受夠了,有些人用藥物或酒精來殺時間。誰曉得是什麼殺了他?」朱丘看出我臉上的憂心,便接著說:「等著瞧,明天就不會有人記得這件事了。就像根本沒發生一樣。」他說對了。隔天,我向遷移者問起那個距離貝他組織辦公室不到一百公尺的屍體,沒有人知道我在講什麼。感覺就像沒這回事一樣。

——

這些人為了進入美國,選擇以非法方式徒步橫越亞利桑那的索諾拉沙漠。這本書就是探討這些邊境穿越者每天面對的暴力與死亡。我在書裡提到的人,家住美國的讀者可能早就見過他們。他們替你挑揀水果,替你幫車美容,替你處理肉品;他們專做美國人不能或不想做的工作。不過別忘了,他們有許多人不是第一次橫越沙漠。歐巴馬任職總統期間,曾經於二○一三年度大規模遣送了將近兩百萬名遷移者。其中有許多人目前還在宛如火星地表的亞利桑那邊境惶惶流竄,一心期盼和家人團聚,或回到他們唯一稱之為家鄉的地方。我的論點很簡單。這群人在遷移路上的可怕遭遇既非偶然,也非愚蠢,而是美國聯邦政策的結果。這項政策不僅相當不透明,更很少有人直言不諱點出,它本質上就是一個以索諾拉沙漠的險惡為掩護和工具的殺人計畫。美國邊境巡邏隊使用漂白過的論據、轉移究責對象,以及「自然」的環境過程,抹去亞利桑那南疆發生過的一切,藉此掩蓋現有查緝手段的惡果,讓這項社會政治政策對無證遷移者身體與性命的無數戕害從世人眼前消失。

那些在沙漠裡經歷死生的人有名有姓、有面孔有家庭。他們還有曲折的生命故事,這些故事反映出跨國遷移者與全球經濟不平等的緊密關聯。但我們很少睜大眼睛,仔細看他們走過的這趟可怕旅程,聽他們用自己的話描述這個過程。在接下來的篇幅裡,我將全力檢視一頭名為「威懾預防」(Prevention rough Deterrence, PTD)的美國邊境查緝巨獸,檢視它的運作邏輯,以及其付出的人命代價,以了解這項主要仰賴險峻荒蕪的地形來遏止遷移者從南方湧入的政策。我還會介紹親身經歷過這套治安手法的人,從他們的視角來敘述那些發生在邊界帶及邊界以外,關於存活、失敗與心碎的故事。記錄這些絕大多數未曾被記錄的故事,讓讀者近距離看見這些面孔與身軀,或許能提醒明日的我們記得,這些人今天就在這片沙漠上生存,在這片沙漠上死去。

邊境故事

這本書直接從一九九三年開始,因為那年美國在德州艾爾帕索市首度實行後來稱為「威懾預防」的邊境政策。當時「威懾預防」只是地方上狗急跳牆想出來的防堵措施,目的在解決棕皮老墨非法翻牆的難看場面,以及邊境巡邏隊在拉丁貧民區追著人滿街跑,分不清誰是合法居留者、誰是非法入境者的混亂窘境。當局讓一批(或者說「一幫」)理著平頭的邊境巡邏隊員,穿著軍靴和筆挺的綠制服在艾爾帕索市區及周邊走動,希望嚇阻邊境穿越者不要貿然翻牆進入這些人口稠密的地區,結果還真的奏效了。但這群升斗小民雖然氣餒,卻沒有放棄。他們許多都是華雷斯城的當地人,每天通勤到德州工作。面對這項新做法,他們選擇改走城市邊緣,那裡圍籬神奇地消失了,邊境巡邏隊員屈指可數。事情很快恢復了原狀。然而,一九九四年《北美自由貿易協定》通過後,一切都變了。美國承諾墨西哥,只要墨西哥開放口岸讓廉價貨品進口,就會確保這位南方鄰國經濟繁榮。但墨西哥剛簽完字不久,就發現美國政府補助的老外(gringo)玉米他媽的大批(pinche montón)傾銷,壓垮了他們的經濟,造成數百萬農民失業。如同過去幾個世代的墨西哥人,只要經濟不好或北方佬(los Yanquis)需要廉價勞工,這群落難百姓就會開始成千上萬向北遷徙。樂觀的農人(campesino)聚集在提華納、華雷斯和雷諾薩,等著闖過邊巡的(la migra)那關,成為美國無證移民勞工大軍的一員。

這股由《北美自由貿易協定》導致的人潮,使得加州聖思多羅市和德州麥卡倫市出現了源源不絕的翻牆者。因此,美國邊境巡邏隊又得想出一套辦法,以減少每天都有大批窮人湧入邊境城市的負面新聞。艾爾帕索將拉美入侵者成功趕到城市邊緣的小實驗立刻成為全國仿效的治安方針,並且沿用至今。從過去到現在,這項做法的基本假定都一樣:就算無法制止這團遷移大軍,至少可以導引他們改走偏遠地帶,讓險峻地形懲罰他們,如此一來不僅省錢(起碼某些蠢蛋這樣認為),又能將不堪的場面阻絕在公眾視線之外。結果確實如此。

二○○○至二○一三年,從墨西哥非法進入美國而遭到逮捕的總人數將近一千一百七十萬人,其中有四百五十八萬四千零廿二人是在邊境巡邏隊執勤的土桑區被捕。這片崎嶇多山、人煙稀少的區域從新墨西哥往西延伸到亞利桑那的尤馬郡(Yuma County)。如果再加上旁邊的尤馬區(Yuma Sector),該州的逮捕人數將高達五百三十萬四千三百四十五人,和休士頓總人口不相上下。不過也難怪亞利桑那討厭遷移者;近二十年來,美國聯邦政府一直把亞利桑那州的後院當成擋箭牌,藉此考驗數百萬邊境穿越者的耐力,並且常讓當地社群替醫療費買單。儘管如此,人人都曉得,只要通過這場死亡競賽,美國的牧場、地毯工廠、肉類加工廠和壽司餐廳的後門就會為你敞開。

本書提到的事件主要發生在土桑南方,巴波奎瓦里山脈和圖馬卡科里山脈之間的帶狀沙漠。過去幾千年來,托荷納奧丹(Tohono O’odham,直譯為沙漠人)原住民和他們的祖先一直以這片美麗而危險的土地為家。早在殖民時期的西班牙淘金者和基督徒、十九世紀繪製新地圖的美國地理調查員,還有二十世紀的邊境巡邏隊員這些人出現之前,奧丹人就已經在此孕育出許多文化傳統與實踐,讓他們在這片大多數外人眼中不適合農業與人居的土地上過得很好。民族植物學家納卜漢就寫道:「在巨人柱仙人掌(saguaro)之間揮汗勞動,是奧丹人與這片沙漠維持原始親密的方式。外人或許避之唯恐不及,但是這項農活卻忠實反映出沙漠人和他們周遭環境之間的緊密連結。在沙漠最乾燥炎熱的時候,有些人非但沒有離開,反而更深入其中。」奧丹詩人奇哥一語總結了族人與土地的親密:「當我走進沙漠,動物會停下動作望著我,彷彿在對我說歡迎回家。」

邊境穿越者不一樣,他們沒有沙漠人的文化智慧,這地方在他們眼中並不友善。這就像從維拉克魯茲綠油油的熱帶低地或瓦哈卡的涼爽山區,去到荒蕪悶熱的沙漠。遷移者會跟你說:「我完全沒有想到會是這樣。」他們怎麼可能想得到?遷移者是穿越死寂陌生大地的逃犯,而邊境巡邏隊倚恃的正是這一點。這片惡土是他們半公開的武器,遷移者的死傷人數證明了這一招又痛又有效。最難過的是奧丹人,美國聯邦政府將他們的聖域變成了殺戮地,巨型的曝屍場。

——

我一開始研究這群流動人口就發現,必須採取多重場域的民族誌研究策略,才能捕捉遷移過程的各種因素。這些年來,我在各州、各國和各大陸追著人跑。我在二○一三年造訪厄瓜多十天,訪談了幾十人,二○一三至二○一四年數次短暫停留紐約,還打了二十幾通國內、國際和視訊電話,但書裡絕大多數的民族誌、鑑識科學(第三章)和考古資料(第七章)都是在墨西哥邊境的諾加萊斯和北部的艾爾塔,以及諾加萊斯和沙沙比之間的土桑區沙漠(參見土桑區地圖)收集到的。二○○九至二○一三年,我訪談了數百位正在遷移過程中的男女,年齡在十八歲到七十五歲之間,談話地點包括公車站、街角、餐廳、酒吧、人道收容所、墓園,還有其他邊境穿越者出沒的地方。訪談對象大多數是墨西哥人,但也有中美洲人。我和他們的互動通常是非結構式的訪談,因此我會視情況做筆記、使用數位錄音筆,或兩者都用。有時我會給對話者看沙漠和其他遷移相關事物的照片,請他們發表看法。此外,我還花了大量時間觀察土桑的遣送作業,在邊境巡邏隊的陪同下參觀政府設施,並實際踏上遷移者穿越沙漠的小徑。

絕大多數訪談我都以西班牙文進行,然後譯成英文,只保留部分用語以原文呈現,凸顯說話風格。由於一般人講話通常漫無邊際,不時兜圈子,或因為故事複雜而講得沒有條理,有時我會略加編輯,在維持敘事流暢的前提下,去除冗贅的部分。 但我改動得很少,而且非常謹慎,盡可能忠於對話者的口吻與原意。為保護當事人,書裡提到的人物一律使用化名,並更改部分個人資料,只有死者和失蹤者使用真名,因為他們的家人希望「真實」呈現他們的故事,以確保離去的人不被遺忘。

描寫暴力

暴力是本書的首要主題:暴力如何在沙漠裡被建構出來,從中得利者如何看待暴力的效益,受害者又如何體認其毀滅性。無證遷移者一方面深受美國經濟的吸引,一方面又受到美國移民查緝措施的重擊,這樣的遭遇一般可以稱為結構暴力。這種暴力是間接的,因為它是聯邦政策的後果,不是某個人的錯。沒有人為此負責。此外,這種暴力通常不是當場發生,往往被視為出於「自然」因素,以致很容易遭到州政府否認,被沙漠環境抹去痕跡。本書對結構暴力的分析與切入的視角大小,會依據脈絡、時機和分析目的而異,有時探討聯邦執法單位的論述和大型基礎建設,有時則是赤裸披露政策承受者的切身感受。

這樣做是為了近距離呈現暴力的面貌,避免「洗白」暴力,同時也是為了提供齊澤克所謂的「側面瞥視」(sideways glance),好讓我們用新的角度思考邊境穿越和伴隨而來習以為常的(routinized)痛苦與煎熬。理論上,這樣的做法得益於兩個主要論點。首先,人以外的事物(如沙漠)在過程中扮演重要角色(見第二章),因此應該將其視為邊境巡邏隊查緝策略的關鍵因素。其次,遷移者在沙漠的死亡方式反映出他們在政治上任人擺布,而為他們的屍體作傳(postmortem biography)有助於我們洞察影響深及另一個半球的創傷如何產生。

呈現暴力並不容易,我在撰寫本書期間無時無刻不強烈感受到這一點。我時常在夜裡為了書裡描述是否太過血腥、太不顧及他人感受而擔憂。不可否認,這本書主要採取男性的視角。身為拉丁裔學者,我接觸到的男性遠多於女性,至少在墨西哥北方邊境進行民族誌研究時是如此。基於我會在書中陸續提到的各種原因,男性比女性更容易成為訪談對象,以致我對邊境穿越暴力這件事最熟悉的也是他們的看法。這表示我對女性遭受性暴力的認識大多來自男性目擊者的陳述。有學者估計,從墨西哥北部進入美國的女性無證遷移者有九成遭受過性侵,也就是說,還有許多創傷經驗不曾被說出口。在非常偶爾的狀況下,我會瞥見女性遭受性侵留下的實體跡證,例如剛被遣返者的黑眼圈或手腕瘀青,也有五、六回目睹女性遷移者全身僵直或極度驚嚇,怎麼安撫都無法回復。但這些只是性侵留下外顯痕跡的極少數例子。不論是什麼造成了那些瘀青或創傷,我都因為道德、方法論和性別的限制而無從得知。不過,我還是盡可能將女性遷移者經歷的性暴力放入書中。

雖然本書隨處可見女性的蹤影,但有時她們只透過男性而被看見。這點在本書第二部分「在路上」尤其明顯。然而,我的用意並不是將女性變成「展示給男性注視與享受的偶像」,而只是想強調,由於被逮捕的邊境穿越者絕大多數(二○一二年為百分之八十六點五)為十八到四十歲的男性,以致我最熟悉的是他們的觀點。我在書裡不少地方以男性視角為框架,主要是為了闡明在這個研究脈絡下,男性視角非但不該被直接貶為父權或色情,反而可以凸顯女性邊境穿越者的力量與經驗,以及書中收錄的敘事多大程度反映出男性面對「女性時的認同、同情與脆弱」。我希望我的行文方式和書裡呈現的各個視角最終能真實反映暴力又維持所有人的尊嚴,在兩者間達成平衡。

最後,為了讓我對暴力的文字敘述更複雜,我決定冒險在書中加入人在各種脆弱不安狀態下的照片。我之所以這樣做,是受到近十年來興起的攝影民族誌風潮的影響,尤其是布格司和熊柏格合著的《自以為是的毒鬼》及霍夫曼的《戰爭機器》。這兩部作品以敏銳的手法將難以直視的影像和對暴力的犀利分析搭配在一起。打從研究計畫一開始我就知道,光憑文字無法捕捉到遷移者在過程中經歷到的暴力、苦痛、勝利的複雜、情緒與真貌。唯有聽見他們的聲音並且看見他們的臉,才能感受到他們是活生生的人。過去這幾年有不少生活在美國的無證遷移者勇敢站出來,說出他們的故事。你接下來會讀到的那些人也是如此。他們也想被聽見、被看到。因此,我在書裡收錄了邊境穿越者在路程中拍攝的照片,還有怵目驚心的受傷與死者照。或許,唯有將這一大群我們稱為無證者的人還原為「人」,我們才能開始認真討論如何解決美國千瘡百孔的移民制度。

雖然書裡有些照片是我本人或遷移者拍的,但絕大部分還是出自和我長期合作的好友威爾斯之手。麥可.威爾斯(大家總是叫他全名)從研究一開始就參與其中,和我一起走過沙漠、在墨西哥的收容所廝混、到紐約做訪談、去厄瓜多造訪遷移者的家人,共同度過了無數時光。他雖然不是人類學家,但對我來說,他的攝影具有敏銳的民族誌色彩,不僅捕捉到了稍縱即逝的人性幽微,還記下了遷移者穿越的多重世界的纖纖細節。我在書裡將威爾斯和其他人拍攝的照片搭配上人類學的鏡頭(如遷移者敘事、考古類型學和鑑識描述),只因為我深深相信,融合文字與照片的長期人類學研究「在分析上、政治上和審美上都是一加一大於二」。

本書許多影像都有出現人臉。親身經歷被我收錄書中的人,絕大多數都知道並同意我這樣做。無證遷移者希望你把他們當人看,希望你看到他們經歷了什麼,還有遷移的過程對他們生命造成的影響。我有一次問克里斯提安(你會在第九章見到他)要不要我把他的臉打馬賽克,能不能將他弟媳的照片放進書裡。他告訴我:「我要你放那些能真實呈現我們的照片。這樣更好,大家才能看到發生什麼事。看到真實。這樣大家就會相信正在發生的事,就會知道這是真的。很多人認為這一切都是假的,這些事根本沒發生。」或許,書裡接下來的照片和文字能幫助那些人,那些從來沒有想過一個人要多麼走投無路才會踏進沙漠、而身旁親友被這個過程奪去性命又是多麼傷痛的人,讓他們離「真實」稍微近一點點。

希望小编能用英文标注一下文中提到的书名以及作者,例如“布格司和熊柏格合著的《自以為是的毒鬼》及霍夫曼的《戰爭機器》”,这样比较方便后续资料的查找,谢谢!