本文摘錄自《革命萬歲》,端傳媒獲出版社授權轉發。這本書是知名歷史學者霍布斯邦從六、七十年代至千禧年左右對拉丁美洲的觀察,共有31篇文章,大致涉及對拉美及其部分國家的歷史綜述;拉美社會的生產關係、階級結構與農民運動;對拉美革命運動的分析與評價。關心革命政治、廣義的左翼政治,以及二十世紀史的讀者,都可關注此書,雖然拉美晚近的政治變化並不包含在本書內,但它是了解拉美及其社會運動史的入門之作。

大多數非哥倫比亞人對這個拉丁美洲第三大──實際上也最不為人知──的國家所知道的唯一事情,就是它供應了古柯鹼,以及加布列.賈西亞.馬奎斯的小說。賈西亞.馬奎斯的確是他那個不尋常國家的絕妙嚮導,卻並非很好的入門。只有曾經去過當地的人才知道,那些讀起來宛如幻景一樣的東西,實際上有多麼接近哥倫比亞的現實。毒品交易不幸也是其中的一個重要因素,即便哥倫比亞有權有勢的人們並不熱衷於討論太多這方面的問題。此外必須承認的是,他們面對毒品交易的態度比他們的北美同儕要淡然許多。而這或許是因為,今日哥倫比亞人無論有權有勢與否,主要擔心的是不斷高漲的謀殺浪潮。

哥倫比亞長久以來就因為一種非常特殊的殺人傾向而聞名。一九八六年九月,「美洲觀察組織」關於當地人權狀況的傑出報告指出,凶殺是該國十五歲至四十四歲之間男性的主要死亡原因,也是所有年齡層的第四大死因。在這個國家,暴力死亡不僅僅是結束生命的一種方式。引用一部既出色又令人毛骨悚然的口述歷史新作,阿爾弗雷多.莫拉諾的《紛亂的年代:暴力的故事》(波哥大,一九八五),它更是一個「無處不在的人物」(an omnipresent personage)。

但哥倫比亞人所害怕的不僅僅是死亡,而是重新被捲入泛濫的暴力浪潮。那些浪潮曾經不時淹沒了整個國家,尤其是在一九四六至一九六六年的二十年間,也就是所謂的「大暴力」時期。這個殘酷時代最近受到該國一群優秀年輕歷史學家的認真研究,其中包括卡洛斯.奧爾提斯對一九五○年代金迪奧省咖啡產區的著作(《哥倫比亞的國家情況與顛覆活動》),卓越地呈現了檔案研究、口述歷史和地方知識相結合之後所能取得的成果。在有系統地將「大暴力」那些年頭與現在連接在一起的嘗試當中,值得一提的有岡薩洛.桑切斯和里卡多.佩尼亞蘭達編著的《哥倫比亞大暴力的過去和現在》(波哥大,一九八五),以及阿圖羅.阿拉佩的《波哥塔索:和平,大暴力》(波哥大,一九八三),後者為一本重要的事件(hechos)與證詞(testimonios)彙編。

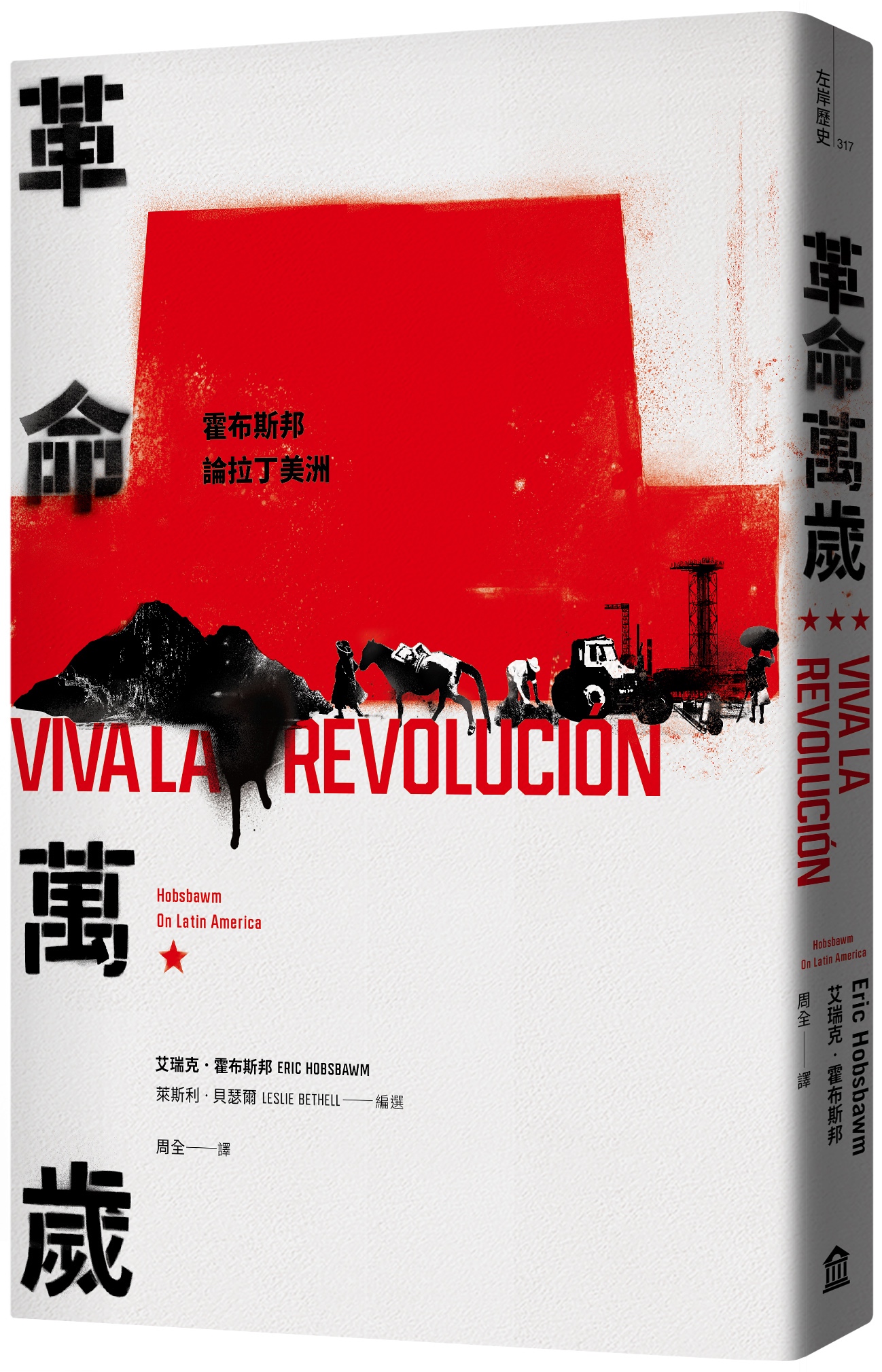

《革命萬歲 霍布斯邦論拉丁美洲》

作者:艾瑞克.霍布斯邦

編選:萊斯利‧貝瑟爾

譯者:周全

出版社:左岸文化出版社

出版日期:2021年1月

哥倫比亞人對新一波謀殺高潮的恐懼既出自政治原因,也出自社會原因,而上一波的高潮殺死了大約二十萬人。(「美洲觀察組織」在報告中引用的數字為三十萬人,但這個數字並非基於證據,而且幾乎肯定是過於高估了。)哥倫比亞在其歷史的大部分時間內都曾經是拓荒者的國度,而且在令人驚訝的程度上至今依舊如此。(引用一九七○年代的描述,那些人的模樣就是「帶著他的斧頭、槍枝和獵狗的典型墾殖者」。)國家的政府和法律仍然只是偶爾從各座城市滲入大部分的鄉間地區,各座城市卻又只是隱約處於首都的控制之下。就連最古老和最強大的國家機構──天主教會──也只有一個骨架組織而已。……

哥倫比亞曾經(而且在某種程度上依舊)彷彿同時結合了狂野西部、二十世紀的拉丁美洲城市化,以及十八世紀的英格蘭。在那個結合中,由分裂成兩個對立黨派(自由黨和保守黨)的豪富家族所構成的立憲寡頭政治,主宰了昔日的政府。哥倫比亞在建立國家之前就已經有了一個全國性的政黨體系。這種寡頭政治的凝聚力以及對選舉體制的忠誠,確保該國實際上從未淪為拉丁美洲習見的獨裁政權或軍事執政團之犧牲品。但其代價是地方性的,有時甚至是蔓延開來的流血事件。因為武器在該國不是任何人的專利,而且出於歷史學家至今尚未找到的原因,十九世紀的平民百姓時而會將自由黨和保守黨視為草根宗教信仰的對立形式。正如哥倫比亞社會學家阿爾弗雷多.莫拉諾在其著作中所呈現的那樣,沒有什麼會比這更具致命性了。

(過去六十年來的哥倫比亞社會轉型)為傳統的社會與政治秩序帶來了很大壓力,而且有時更會使之殘破不堪。傳統的社會與政治秩序今日在多大程度上仍繼續存在,是一個非常巨大且懸而未決的問題。

最初的壓力來自底層,當城鎮與鄉村群眾被動員起來反對寡頭統治的時候。其主要起因是,非凡的民粹主義領袖霍黑.埃列塞爾.蓋坦一九四八年在波哥大街頭遇刺身亡。幾個小時之內,首都便爆發了警察也加入其中的自發騷亂,並且隨著一些同樣自發奪權的地方革命委員會傳播到許多省級城市。我們無從得知,蓋坦究竟是否如同一般百姓自動認定的那樣,遭到了寡頭集團的毒手。但可以確定的是,寡頭集團有害怕這個人的理由,因為他已經牢牢掌握了自由黨,眼看著即將成為總統。畢竟他可是單槍匹馬,以自燃的方式引爆了唯一已知的全國性革命。

原本應該是一場社會革命的事件,結果卻以「大暴力」告終,其原因或許在於,寡頭體制最後一次成功地遏制並接管了那場社會騷亂,將它轉化成黨派傾軋。可是那場戰鬥失控了,而且變得血流成河,因為自由派對抗保守派的武裝鬥爭如今夾雜著額外的社會仇恨和恐懼。保守派寡頭擔心自己的黨派將永遠屈居少數,敵不過看樣子已把新近被喚醒群眾爭取過去的自由黨;窮人對另一方的仇恨則不僅在於他們是世襲的對手,也因為他們是窮人的壓迫者或是善於多賺一點錢的人。

那場衝突中最血腥的階段(一九四八~一九五三),促使哥倫比亞在羅哈斯.皮尼亞將軍的領導下,於一九五三至一九五七年之間短暫建立了一個罕見的軍事獨裁政權。然而,等到皮尼亞將軍垮台後,軍方和社會革命已有失控之虞,寡頭集團於是決定團結起來。在國民陣線出面主導下(那實際上直到一九八六年才告結束),兩黨停止了鬥爭、輪流擔任總統,並且在兩黨間平均分配職位。「大暴力」逐漸淪為政治化的盜匪活動,或多或少在一九六○年代中葉遭到剿滅──岡薩洛.桑切斯和唐妮.梅爾騰斯在《盜匪、鄉村頭目與農民:哥倫比亞大暴力事件錄》(波哥大,一九八三)一書對該階段進行了非常深入的分析。在那一段時間內,哥倫比亞看似就要成為現代國家了。

然而又一次地,社會變革的步伐和動能超出了社會體制的承受能力。更何況那個社會體制已被統治階級僵化,統治階級對社會改革的緊迫感則已隨著長期成功消滅或驅逐任何不良分子的經驗而萎縮。一九五○年後的二十五年間,哥倫比亞已經從鄉間人口占三分之二轉變為城市居民占百分之七十的國家。與此同時,「大暴力」又另外掀起一波大浪潮,促使男男女女在脅迫下、於恐懼中,或出於選擇而移居他鄉。

在那些地點,夫妻二人可以清理出一些空地、種植足夠的東西來滿足所需,並且遠離政府和有權有勢的富人。新的工業已來到哥倫比亞,它如今生產法國和日本的汽車、美國的卡車,以及蘇聯的吉普車。此外還出現了新穎的初級產品,特別是大麻和古柯鹼,旅遊業也蓬勃發展。新類型的財富和影響力削弱了舊有的寡頭集團。一九七○年以後,一些並非出身自舊豪門家族的人士,已經在哥倫比亞政壇登峰造極,諸如:米薩埃爾.巴斯特拉納、塞薩爾.圖爾瓦伊、貝利薩里歐.貝坦庫爾。曾經激起一場自發革命的社會緊張局勢,則仍然一如既往地繼續緊張下去。

在鄉間地區,游擊隊運動一直穩步發展到一九八四年。該運動開始於一九六○年代中期,當時有幾個共產黨武裝自衛團體被驅趕到偏遠和交通不便的地區,但軍方未能將之清除。他們構成了過去二十年來主要武裝運動的原始核心──哥倫比亞共產黨的哥倫比亞革命武裝力量。在一九八四年停戰的時候,哥倫比亞革命武裝力量總共有二十七個「戰線」或地區單位。(哥倫比亞革命武裝力量的首席政委哈科沃.阿里納斯最近出版的《停火》〔波哥大,一九八五〕一書講述了那支游擊隊的「政治歷史」。)那基本上是邊疆墾殖者的農民運動。在一個有著大量閒置土地的國家,「土地問題」的本質並不在於對土地的飢渴。簡單地說,那就是為了捍衛「事實上居住者的權利」(squatter rights),而抗拒地主聲稱自己對廣大未充分利用土地的所有權。儘管地主的要求同樣模糊不清或在法律上站不住腳,卻有更多的政治和軍事力量在背後撐腰,直到游擊隊到來為止。

翻译太差

书摘好短,没看过瘾