【編註】:本文為左岸出版社的新書《卡塔莉娜:關於生命療養院,以及人們如何被遺棄的故事》的序言,這是一本有關愛、遺棄與死亡的生命故事,端傳媒獲出版社授權轉載。

「死一般的活著;外表死了,內裡活著。」

「在我看來,大家都已經忘記我了。」

卡塔莉娜對我這麼說,一邊腳踩一台老舊的健身腳踏車,手上還拿著一個洋娃娃。這名女子態度和善,眼神能看透人,年紀大約三十出頭,口齒有點不清楚。我是在一九九七年的三月初次見到她,就在巴西南部一間名叫「生命」的療養院。我記得當時還在腦中自問:她到底以為可以騎著那台腳踏車去哪裡?生命療養院就是她的終點了。卡塔莉娜就跟此地的許多其他人一樣,都被留在這裡等死。

生命療養院的生命是拉丁文中的「vita」,這間療養院位於阿雷格里港市,這個相對富裕的城市,人口大約兩百萬。生命療養院成立於一九八七年,創辦人是奇伊.達斯.德洛加斯,他是個在街頭長大的小孩,賣過毒品,在改信五旬節教派之後看到一個異象,有位聖靈要他開設一間公共機構,好讓像他一樣的人也能尋得上帝救恩並重獲新生。奇伊和他的教友占用了靠近鬧區的一塊私人產業,想辦法湊合出一間收容毒癮及酒癮患者的康復中心。然而沒過多久,生命療養院的這項使命擴大了守備範圍。有愈來愈多被家人斷絕關係的人—包括精神疾病患者、病人、失業和無家者—被親戚、鄰居、醫院和警方留在那裡。生命療養院的團隊於是加開了一間醫療站,好讓這些被棄者在那裡跟死亡一起等待著。

我從一九九五年三月開始和生命療養院的人一起工作。當時的我正在巴西的幾個地區旅行,記錄社會邊緣人及窮人應付愛滋病的方式,以及這些人如何被納入基於全新管制措施而產生的防治計畫當中。在阿雷格里港,我訪問了人權運動者哲森.威恩克勒,他當時負責統籌這座城市的愛滋病防治計畫。他堅持要我去生命療養院看看:「那裡是人類的垃圾場。你一定得去一趟。在那你會親眼目睹人能對人做出什麼,以及在這個時代,『身而為人』究竟代表什麼意思。」

我成長的家鄉距離阿雷格里港不遠。我在這個國家遊歷過很多地方,也在北邊及南邊幾個貧窮地區工作過。我以為我對巴西很熟了。但目睹生命療養院中的淒涼,之前的見聞完全無法幫助我做好足夠的心理準備。

生命療養院沒有被標記在任何一張城市地圖上。整體來說,官員及大眾都認可這個地方的存在,但卻沒有提出任何與這間療養院有關的補救計畫或政策。

威恩克勒說的對。生命療養院是窮困之路的終端站,是活著的人不再被當作人時去的地方。生命療養院的醫療站大約有兩百人,其中大多數都被家庭生活及醫療照護系統排除在外,也沒有正式的身分證件,完全生活在受賤斥的被棄狀態。大多數情況下,生命療養院的工作人員就是院民,這些院民心理健康已經有所改善,足以照顧新進者及那些看似徹底沒救之人。這些志工缺乏資金、訓練,也沒有合宜的設備和藥物,他們根本沒準備好應付這些療養院院民,就跟這間機構本身一樣。

大約有五千萬巴西人(超過總人口的四分之一)的生活水準低於貧窮線;兩千五百萬人被視為赤貧。就許多方面而言,生命療養院都是這種悲慘現象的縮影,但又另外呈現出某些特殊面向。療養院中部分院民來自勞動及中產階級家庭,他們曾是擁有自己家庭的勞工。其他人之前曾是醫療或國家機構的院民,但卻在某個時間點遭到驅逐並扔到街上,或是被直接送進生命療養院。

生命療養院表面看來是個獨立謀生的三不管地帶,但其實無論就歷史或營運角度,它都跟數個公共機構有著糾纏難解的關係。而且就許多層面而言,生命療養院並非獨一無二的存在。實質上來說,阿雷格里港內就有超過兩百間類似機構,其中大部分被委婉地稱為「老人院」。這些單位的營運很不穩定,通常是靠著收容被棄者以取得他們的福利津貼;其中有許多機構也接受政府補助及慈善捐款。

我開始把生命療養院及其他類似的機構當作一種「社會遺棄區」。

《卡塔莉娜:關於生命療養院,以及人們如何被遺棄的故事》

作者:朱歐.畢尤(João Biehl)

譯者:葉佳怡

出版:左岸文化

出版日期:2019/10

*

生命療養院中的許多人要不躺在地上,要不蹲在角落。跟那些人相比,卡塔莉娜光是動個不停這點就非常顯眼。她很想跟人溝通。我的妻子雅德利安娜當時也在場。這是卡塔莉娜跟我們說的故事:

「我有一個名叫安娜的女兒,她八歲。我的前夫把她給了他的老闆厄巴諾。我來這裡是因為我的腿有問題。如果想要回家,我得先去醫院。去醫院讓我感覺很複雜,如果真要去,情況會惡化。我不想這樣,因為我已經習慣在這裡了。我的腿不太好。因為來了這裡,我一直都沒再見過我的孩子。」

「是我的弟弟們和妹夫把我帶來這裡的,亞德瑪爾和阿爾曼多……我運動……這樣才有可能走路。不。現在我沒辦法離開了。我得等一段時間。我問過一個私人醫生的意見,大概問過兩、三次。如果有需要,他們這裡也會給我藥。所以人在這裡總是依賴藥物,會變得很依賴。然後常常就會變得不想回家。也不是說真的不想……在我看來,大家都已經忘記我了。」

之後,我問那裡的志工是否知道卡塔莉娜的事,任何資訊都可以。他們對她在生命療養院以外的人生一無所知。我把她提到的一些人名和事件複述一遍,但他們說她老是胡說八道,說她瘋了(louca)。她顯然是個缺乏常識的人,她的發言也因精神科診斷而被認為無效。沒人知道她的出身,她也就形同沒有生命療養院以外的命運。

我所擁有的只有卡塔莉娜看似支離破碎的種種描述,也就是她針對過往遭遇說的那些故事。在她看來,她沒有瘋。卡塔莉娜正努力改善自己的處境,她想要靠自己。她堅稱自己擁有生理方面的問題,而她之所以身處生命療養院,是許多無法控制的人際關係及情勢造成的結果。

卡塔莉娜透過前夫、老闆、醫院、私人醫生、兄弟和被送走的女兒這些角色,來回憶導致她入院的情勢。「要能回家,我得先去醫院。」她如此推測。她的女兒現在住在別人家,而唯一能讓女兒回到她身邊的方法,就是她得先去診所。在回家這條路上,她得先去趟醫院,然而家已不再。

但卡塔莉娜卻指出,想得到適當的醫療照護是不可能的。她已經在尋求治療的過程中了解自己需要藥物,也暗示藥物使自己的情況惡化。同樣的照護邏輯也在生命療養院中運作:「如果有需要,他們這裡也會給我們藥。」她指的是療養院為了控制混亂而採取的藥療化手段,這讓療養院院民「總是依賴藥物」。

有些原因讓卡塔莉娜回不了家,但她仍擁有那樣的渴望:「也不是說真的不想。」

*

無論是生命療養院的實際狀況,還是一開始認識卡塔莉娜的場景,都在我心中留下了深刻印象。在我針對巴西愛滋病防治的論文(Biehl 1999b)中,我不停意識到死亡在家庭及城市生活中占據的位置,至於眼前這個透過自身的被棄來進行思考的人,我也意識到死亡在她身上占據的位置。多年來,生命療養院和卡塔莉娜成為我工作中的關鍵角色,在我思考著政治及醫療體制的變化,以及巴西都會空間中出現全新人觀體系的過程中,他們也持續為我提供新的養分。我長年記錄的愛滋防治工作,其中負責執行的英勇的政府及非政府機構為了控制疫情,他們嘗試了聚焦於安全性行為的大膽防治計畫,也努力透過愛滋療法普及化來減緩死亡人數的增加。但我也看到的是,除了這項傑出的工作成果,以及面對不是常規性列為必須介入的老殘窮人口而新建立的各種照護機構之外,巴西的大城市內也到處出現了「社會遺棄區」—這些地方就像生命療養院,管理者在不人道的環境內收容了精神病患、無家者、愛滋病患、沒有生產力的年輕人,以及許多老去的身體。

無論是執法單位還是社福及醫療機構,都不會直接插手這類區域的運作。然而,也就是這些執法單位及機構將不要的人直接丟到這些區域。這些人肯定無人聞問,沒有人權,也沒有人需要為他們的處境負責。我感興趣的是,這些遺棄區的建立是如何和家庭型態的轉變,以及當地的政府、醫療及經濟型態之間產生了千絲萬縷的關係。我想知道的是,在許多機構為了防治愛滋而進行提升生活品質動員工作的同時,公共單位又怎麼會允許死亡人數激增。

遺棄區凸顯了透過正式治理框架之內及之外而存在的可見現實,而沒被政府掌握到的窮人越來越多,他們的人生軌跡,也受到這些現實問題所主導。我努力想搞懂的是,生命療養院這種地方的存在,以及人在這類遺棄區中根本性的曖昧存有,兩者之間所出現的矛盾關係;而之所以曖昧,正是因為這些人被困在接納與遺棄、記憶與非記憶,以及生存與死亡之間。

在生命療養院的一片停滯中,卡塔莉娜努力運動及回憶的身影深深留在我的腦海。我被勾起了興趣,我想知道她的故事是如何將過往的人生、此刻被遺棄在生命療養院的處境,以及未來想回家的欲望揉雜在一起。我試著不把她當作一位精神病患,而是儘管受到拋棄,卻仍排除萬難,希望用自己的語彙去陳述過往經驗的一個人。她知道自己是怎麼落得如此下場—但我要怎麼驗證她的說法?

當卡塔莉娜反思著人生是如何受到拒斥時,她的思想及話語難以理解的程度不只在於她自己的表達,而是我們這些志工和人類學家也缺乏了解它們的手段。若要分析卡塔莉娜謎一般的語言及欲望,必須能將人作為一個獨立個體來處理,畢竟任何人都無法被完全吸納入體制及群體的運作之中。

*

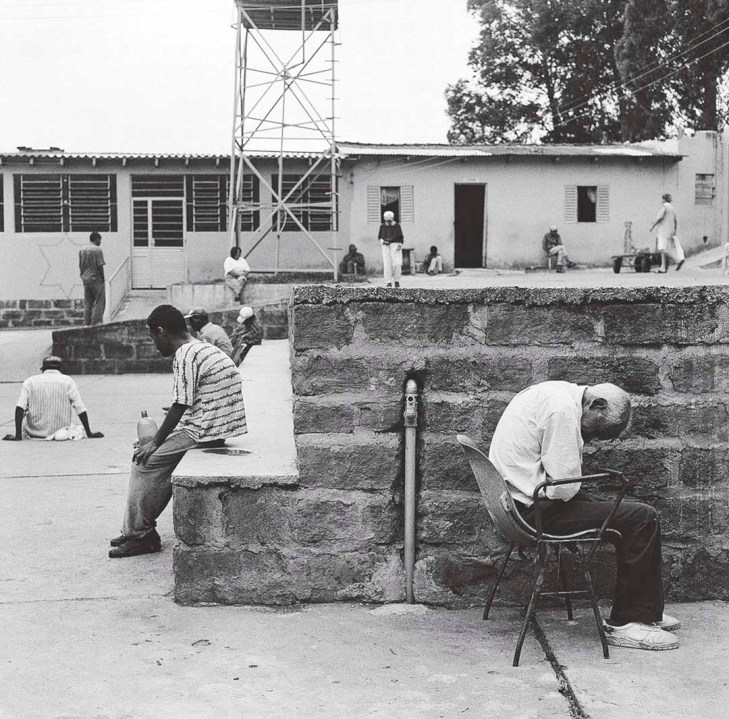

兩年過去了。我參與了一個文化及心理健康的計畫,並從中開始博士後研究的工作。一九九九年十二月底,我回到巴西南部,希望進一步觀察生命療養院內的生活情況;托本.埃斯可拉德和我計畫針對這類遺棄區的生活出版一本攝影集,而這些田野工作為其蒐集了足夠的材料。

生命療養院近期想辦法拿到了一些政府補助,基礎建設因而有所改善,尤其是「恢復區」(此處復健中心的名稱)。醫療站的情況大體上沒有改變,不過收容的人數少了一些。

卡塔莉娜還在那裡。不過此刻的她坐在一張輪椅上。她的健康狀態不停惡化,並堅稱自己有風濕病的問題。卡塔莉娜跟大部分其他院民一樣,能隨時拿到志工想發就發的抗憂鬱劑。

卡塔莉娜告訴我,她已經開始寫她所謂的「字典」。她這麼做是為了「不忘記文字」。她的手寫字顯示她有最基本的識字程度,筆記本中充滿了提及不同人物、地點、機構、疾病、事物,和意向的一串串文字,其間的關聯性充滿想像力,有時候我根本覺得那就像詩。我將一開始讀到部分文字節錄如下:

電腦

書桌

傷殘

作家

勞動正義

學生法

坐在辦公室內

做愛者的法律

公證人

法律,關係

亞德瑪爾

伊皮蘭加區

蓋撒拉鎮

南大河州

……

醫院

手術

缺陷

復原

偏見

……

受驚嚇的心

情緒痙攣

我造訪療養院時跑去找她聊過好幾次。卡塔莉娜總是花很長的時間回憶療養院外的生活,她每說一次,都替我們在一九九七年初次會面談的內容加上更多細節,故事內容於是逐漸扎實起來。她解釋自己一開始生長於郊區,接著為了鞋工廠的工作移居到新漢堡市。她提到自己生了不只一個孩子、跟前夫的爭吵、幾位精神科醫生的名字、住在精神隔離病房的經歷,但使用的語言全都很破碎。「我們分開了。兩個人之間的生活幾乎從來不會壞。但你得知道怎麼去過好(這種生活)。」

一次又一次,我聽見卡塔莉娜傳達她的主體性:她的主體性既是一座戰場,其中她的生命受到了官方的隔離及排除,但她的主體性也是她自己希望重新進入社會世界的工具。「我前夫統治了這座城市……我得提醒自己保持距離……但我知道他跟其他女人做愛時,心裡還是想著我……我永遠不會再踏入他的房子。我去新漢堡市只會是為了看我的孩子。」她也會話語不清地提到一些取悅他人或被取悅的快感。有些時候,她會開始一連串的字詞聯想,而我完全跟不上—但到了最後,她總是會把焦點放回「家」。卡塔莉娜總是寫個不停。

我原本沒有打算特別記錄卡塔莉娜這個個案,也沒打算聚焦於單一主體的人類學。不過到了一九九九年第二次碰面的時候,我無論是感性及知性面都深受她吸引。卡塔莉娜也一樣。她表示跟我說話很開心,也喜歡我問她問題的方式。每次到了探訪的尾聲,她總會問,「你什麼時候回來?」

我對她說的話及不停漫溢的書寫感到讚嘆。她的文字對我來說不全然是空想,但也不是直接反映生命療養院施加在她身上的權力,以及她所進行的反抗。這些文字訴說的是真實的奮鬥,是那個將卡塔莉娜放逐之後,轉而成為她心靈生活的日常世界。

牙醫

健檢站

郊區勞工工會

環境協會

烹飪藝術

廚房和餐桌

我上了堂課

食譜

相片

精液

……

驗明身分

身分

展現出一個人內在的身分

健康

天主歌詞(Catholyric)宗教

幫助

理解

風濕

她從哪裡來?她之前到底發生了什麼事?卡塔莉娜總在回想自己被遺棄及精神惡化的過程。這樣做不只是在美化或忍受那難以承受的現實,而是讓她保有足以離開此地的可能性。「如果我能走,我就會離開這裡。」

我很熟悉卡塔莉娜回憶中的那個世界。我就是在新漢堡市長大的小孩。我的家人也是從郊區移居到城市,就為了尋找一個新的、也更好的生活。我讀的是「島民角落」公立小學,一年級的班上有五十個同學,但到了五年級時,大部分人都輟學去當地的鞋工廠工作了。我是少數持續升上六年級的學生,但很怕自己也會走上那條路。我的家長堅持讓小孩讀書,我也終於靠著讀書找到一條出路。而卡塔莉娜讓我回到了我人生的開端,也讓我開始迷惑,到底是什麼讓她和我的命運如此不同。

本書檢視了卡塔莉娜的命運內涵、她逐漸死去的過程,以及存在於生命療養院中的思考及希望。基於我針對生命療養院及卡塔莉娜個人奮鬥的縱向研究,本書詳述了存在其中的欲望、痛苦及知識。「死一般的活著;外表死了,內裡活著。」卡塔莉娜寫道。在我理解卡塔莉娜,以及試圖解碼她編纂字典中的那些謎樣、詩意文字的旅程中,我也重新回溯了她的遺棄處境及病狀逐漸成形時,她所身處的家族、醫療、政府及經濟的複雜網絡。自始至終,卡塔莉娜的人生訴說的是一個規模更大的故事,也就是像生命療養院這樣的地方,是如何在貧窮家庭及城市生活中扮演了不可或缺的角色,以及各類社會過程(social processes)影響生物學及死亡進程的方式。

哪儿可以买到这本书?