【編者按】:本文節選自中國大陸學者施展新著《樞紐:3000年的中國》第一章第七節「海洋」,經作者授權發表,題目及分節標題為編者所加。

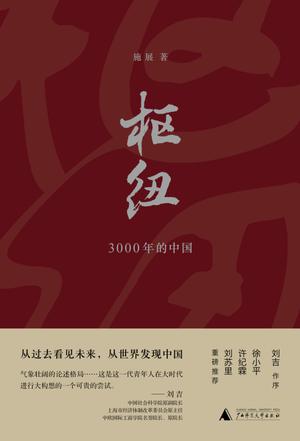

《樞紐:3000年的中國》

作者:施展

出版社:廣西師範大學出版社

出版日:2018年1月

大海孕育自由

浙閩丘陵和兩廣丘陵,將中國的東南沿海一帶,從浙江東南部開始,一直到兩廣地區,切割成一連串面積很小又彼此分隔的小平原。平原的背後是不斷綿延的山脈,山脈之間是一條條的河流。這使得東南沿海地區與中原內地的交通,以及小平原彼此之間的陸上交通,都比較困難,反倒是海上交通更為方便,於是這裏發展為相對獨立的經濟區。東南沿海地區的居民系當地原有的百越部族與戰亂所迫逐漸遷徙來此的中原人群混合而成。百越先民自史前時代就已在環中國海地區廣泛航行,據考古學的研究顯示,在公元前5000-3000年間,從舟山群島開始向南,廣泛分布於華南、台灣及印支半島的大坌坑文化,其中的遺存證明了該文化的居民已經能夠建造獨木舟並進行深海捕魚。

在幾次大規模的中原人口南遷之前,這個地區的人口一直很稀少,所以古百越人的航海至多隻是個體性的冒險,並無什麼政治性的意義。在漢武帝出兵滅亡東甌和閩越之後,甚至將本就稀少的人口遷到江淮之間,放棄了當地的土地。在孫吳統治時期以及南朝時期,史書上經常看到征伐山越的記載,其中有相當部分分布在沿海丘陵地區。直到安史之亂和靖康之變引發兩次大的人口遷徙,東南沿海的人口才逐漸變得稠密起來。到十五六世紀,東南沿海的人口日漸膨脹,本地的農業經濟已經無法養活如此多的人口,於是開始了一種具有政治性意義的向海外移民的過程。伴隨着這一過程,東南沿海地區與周邊環東亞海域逐漸發展為一個廣大的貿易世界,形成了大大區別於中原農耕地區的社會結構與精神結構。

大海孕育着自由,通過一種自生秩序的方式,人們自我組織起來,擺脱大陸式的集權秩序,去創造自己的命運。

黑格爾曾經如此對比海洋與陸地兩種不同的社會結構與精神結構。「大海邀請人類從事征服,從事掠奪,但是同時也鼓勵人類追求利潤,從事商業。平凡的土地、平凡的平原流域把人類束縛在土壤上,把他捲入無窮的依賴性裏邊,但是大海卻挾着人類超越了那些思想和行動的有限的圈子。」大海所塑造的社會結構天然地是自由的、平等的、開放的。根本原因在於,大海作為一個可以通達世界的自由通道,原則上無法被任何人所佔領,勇敢的人可以去冒險,獲取財富;通過大海,人們也很容易逃避集權政治力量的管制。所以,大海孕育着自由,通過一種自生秩序的方式,人們自我組織起來,擺脱大陸式的集權秩序,去創造自己的命運。

自我組織並不代表無秩序,而只是不依賴外部強加的秩序。自生秩序通常會依託既有的組織資源,對於中國的傳統社會而言,這種組織資源來源於宗族秩序。相對於中原地區而言,東南沿海地區的宗族秩序更加富有生命力。帝國政府對於東南沿海地區的控制力因山脈阻隔交通困難而大大減輕;沿海地區的這種地理空間,也使其在歷史上較少受到戰亂波及,因此當地的宗族秩序沒有受到過嚴重的破壞,其對社會的整合力量要遠強於中原地區。

對於朝廷來說,到海上討生活的人群,很容易脱離帝國控制,因此明清時期比較長期地實行海禁。但這不是朝廷的一廂情願便能夠奏效的,尤其是在明中期之後,帝國內部流通的貨幣不足,依賴於海外白銀的輸入,這隻能通過對外貿易獲得,所以朝廷不得不逐漸承認海商的活動,並最終解除海禁。

出身於東南沿海的華人海商們,此後逐漸壟斷了整個環中國海地區的貿易。日本、琉球、南洋群島等各處的小王國或貿易城邦等,需要參與到中國的朝貢貿易當中,這是利潤很大的貿易,而朝貢貿易的具體操辦者往往就是僑居當地的華人。他們為僑居地的土著王公帶來源源不斷的財富,從而獲得很大的影響力。

作為社會空間的南洋

在這樣一種經濟-社會過程中,兩廣、福建一代的人逐漸建立起一個覆蓋整個南洋的社會空間。他們在這個空間裏如魚得水,南洋對他們來說同樣也是家鄉的一部分,並不是遠離故土的外國,下南洋也不是離開故國,而就是在同一社會空間中的內部移動,這種認知幾乎一直延續到20世紀非殖民化運動之前。對比一下南宋、南明的末代君主及隨同軍民的逃亡選擇,與同時代兩廣、福建百姓的逃亡選擇,可以很清晰地看出這一點。宋末帝及追隨他的非兩廣、福建出身的軍民,在元軍追擊下逃亡到了廣東一帶的海面上,雖然仍可以繼續往南逃,但他們拒絕了,轉而北向並最終殉國;南明永曆帝在兩廣稱帝,之後的逃亡方向是雲南、緬甸,而不是可能更安全的南洋。因為對這些出身中原的人來說,南洋完全是另一個世界,逃往南洋就意味着徹底放棄了一切,雖生猶死。但是對於兩廣、福建人來說,逃往南洋是個很自然的選擇,因為那仍然是自己所熟悉的社會空間,很多人也確實就逃到了那裏。

南洋是個社會概念,其特徵是通過海洋實現的社會網絡構建;帝國則是個政治概念,其特徵是軍事與政治征服及秩序正統性的擔當。兩廣、福建人如果被迫逃往南洋,最多是丟掉自己的政治身份,但是社會身份不會丟失;他們仍然可以嵌合在一個意義世界裏,雖然正統性的感覺會受到傷害,但生活的意義仍得以保留。對非兩廣、福建的人來說,逃往南洋則政治身份和社會身份全都丟掉了,生活的意義徹底喪失,所以不可接受。

在這裏我們可以看到中華帝國的一個常常被人忽視、卻非常本真性的特徵,即,它實際上是通過政治手段而對若干個社會空間的整合。帝國內部,只有在中原地區,政治空間與社會空間才是重合的,在非中原地區,政治空間和社會空間並不一定重合。因為帝國有一個政治統治有效半徑的問題,統治半徑由軍事和財政邏輯決定,而不由社會空間決定。中原的社會空間全部在這個半徑覆蓋範圍內,但是非中原地區的社會空間,經常是隻有一部分在半徑覆蓋範圍內。華南地區的漢人社會,以極深刻的方式呈現出這一點,它是南洋社會空間的最北端,被帝國政治空間所整合,但這一社會空間仍有很大一部分在帝國政治空間之外。我們過去常常以為中原表達着「中國」的本質屬性,但從政治空間與社會空間重合與否這一角度來看,會發現,中原實際上是特殊的。諮諸世界歷史上其他文明區的偉大帝國,同樣可以發現政治空間與社會空間的不重合性,這差不多是帝國的一種常態。

我們經常說中國是「多元一體」,這裏的「一體」所表達的是政治性統一;「多元」所表達的則不僅僅是族群差異,更是一種社會性差異,「多元」並不能否定「一體」的政治邏輯,「一體」也不應無視「多元」的社會邏輯。

由此我們可以進一步意識到,由於這種不重合性,對帝國治理來說,政治秩序和社會秩序,便需要各得其正,也就是說,兩種秩序需要劃定各自的邊界,否則很容易相互傷害。我們經常說中國是「多元一體」,這裏的「一體」所表達的是政治性統一;「多元」所表達的則不僅僅是族群差異,更是一種社會性差異,比如,邊疆地區與其他族群混居的漢人群體,就並不因其漢人身份,而與中原共享同樣的社會空間,反倒可能因為與當地其他族群頻繁的日常互動,而共享社會空間。「多元」並不能否定「一體」的政治邏輯,「一體」也不應無視「多元」的社會邏輯。

宗族結構的雙刃劍效應

在早期西方殖民者來到南洋之後,很快發現,他們在各種經濟活動當中,諸如與中國的貿易,從當地徵收賦税,以及為殖民城市提供服務等等方面,不得不依賴華人。華人在家鄉的時候已經習慣了沒有政治權力,所以在南洋也本能地願意接受土著王公或者殖民者所建立的政治秩序,以為後者服務的方式,獲得控制經濟領域的機會。

進一步探究,會發現南洋華人政治意識的欠缺,並不僅僅是本鄉長期欠缺政治權力的結果,更重要的是其強大的宗族結構的雙刃劍效應所致。宗族結構一方面帶來了華人的商業能力,一方面壓制了華人的政治意識。

對於海外長途貿易而言,最關鍵的便是其信用結構的建立,否則與遙遠陌生人的貿易關係是無法建立起來的。海外華人都是東南沿海的移民,他們漂洋過海時,隨身攜帶着以宗族關係、方言群體等為依託的信用基礎;跨越遠距離的信用結構,通過宗族內部諸多個體的遠距離遷徙而建立起來。在進入20世紀以前,閩南方言群體、潮汕方言群體、客家方言群體、珠三角的廣東方言群體,是南洋最重要的幾個華人方言群體,他們各自壟斷了一些行業。以宗族為基礎的信用體系帶來了華人的商業能力,但是相應地,華人所能夠想像的秩序也基本上是基於這種宗族(或擬宗族)的社會結構。

(擬)宗族共同體是一種基於血親本能之自然倫理的社會和經濟存在,而不是一種進行主動創制的政治存在。南洋華人在僑居地形成了大量以宗族共同體、方言共同體為基礎的會黨組織,這些會黨組織一端在南洋,另一端連在故土,可以招募本鄉人來到海外,幫助初到海外的人在人生地不熟的情況下落腳,在會黨內形成互助關係,包括各種內部融資手段等,還形成會黨自身的暴力組織,以此為基礎確保對於特定行業的壟斷,排除其他人的商業競爭。會黨的凝聚力來自兩個方面,一是擬宗族共同體的認同,一是在僑居地對於本鄉神靈的共同祭祀。 ̧這些都意味着它必定是封閉的小群體,群體之間,即不同的會黨組織之間,都不會有認同感,更遑論建立起一種超越小群體的普遍秩序了。所謂海外中國人不抱團,是在中國人作為整體的意義上來說,在作為同鄉的意義上,相當抱團。

華人在南洋並不欠缺暴力能力,但是,除了極個別的例外,這些暴力能力都沒有轉化為建立政治秩序的努力,而僅僅是作為一種對社會和經濟存在的護衞而已。

會黨組織使得華人在近代早期的南洋地區頗有勢力,在馬來亞的土著內戰當中曾是令人生畏的民間武裝力量。但是,若要擁有政治意識的話,並不僅僅是擁有強權即可。從根本上來說,政治意識需要的是一種主動建構秩序的精神動力,以此為前提,依據抽象原則建立起普遍行為規則,亦即立法,並以暴力機制確保法律會獲得普遍遵守,從而形成超越於熟人群體之上的一般秩序。華人在南洋並不欠缺暴力能力,但是,除了極個別的例外,這些暴力能力都沒有轉化為建立政治秩序的努力,而僅僅是作為一種對社會和經濟存在的護衞而已。更進一步地,華人所建立起來的甚至不是經濟秩序,而僅僅是經濟事實;所謂秩序,裏面一定包含着一種規範性要素,而規範性要素的存在就已經意味着一種政治性了。

構成對比的是,西方殖民者,人數遠遠少於南洋華人,武力也未必強過後者,但是他們來到當地後,能夠迅速地以其武力為基礎,在當地立法建政,建立超越於當地各種特殊群體之上的普遍秩序。擁有政治意識者,便擁有規範性的力量,成為秩序的主導者;沒有政治意識者,便只能擁有偶然性的力量,成為秩序的從屬者。客家人差不多是這裏唯一的例外。他們在南洋多以經營採礦業為主,建立起了類似於東印度公司的有政治色彩的團體組織,其領袖人物羅芳伯於1777年將一「公司」改建,在婆羅洲成立了著名的「蘭芳共和國」,一直存續到1886年。客家人擁有主動創制的政治意識,在於其與潮汕人、閩南人等不同,他們的首要認同是一種基於流散性的身份意識,即便已經世代居住某地,卻仍然在土客矛盾的衝突中有一種邊緣人的身份感。流散意識帶來充滿張力的生存環境,使其不得不在血親本能之外去思考更多的東西,於是催生了客家人的政治意識。但遺憾的是,這種意識同樣無法超出客家人的擬親緣共同體,從而仍然難以形成以陌生人社會為基礎的政治秩序,國家規模有限,最終無法抵禦荷蘭人的進攻。

帝國的宗教文化根源

西方人所擁有的超血緣的政治意識,與其出於亞伯拉罕系統的一神教精神背景直接相關。基督教有着對「獨一真神」的信仰,以地域或血緣為基礎的倫理觀念,在它看來是瀆神的,是道德與秩序的虛無之所。基督教神學最重要的奠基人奧古斯丁說,「宇宙中所謂的惡,只是善之虧缺而已」,上帝的救贖,便是以善填滿這些虛無之所,所以這些地方是要被征服的對象。它因此而有着很強的擴張性,並且這種擴張性不以任何特定的地理中心為前提,信徒只受到對於全知全能全善之上帝的信仰的激勵,這與儒家秩序有很大區別。

一神教要求對神的信仰的無條件性,這對基於血親本能的自然人性有很強的挑戰,它要求信眾克服這種本能,從而也會克服其所帶來的狹隘視野;信眾要不斷與內心深處的原罪相對抗,與自我相對抗,在神的恩典的洗禮下,更新自己的靈魂,在對上帝之普遍性的信、望、愛當中,普愛世人。這樣一種信念結構,使得人與自己的生存環境處於一種永恆的緊張關係當中,人要不斷地反思自己與世俗世界的關係問題,因此而有了擺脱原生的生存狀態、主動建構秩序的精神動力,這是產生政治意識的基本前提。當然,並不是說有了這種精神動力,就能夠產生政治意識了,政治意識還需要更多因素才能被真正激活;但若沒有這種精神動力,政治意識就較難產生,更容易形成的還是基於偶然性的機會主義邏輯。

儒家帝國的構建,主要不是出於政治意識,而是出於暴力邏輯的結果;帝國也會有其擴張性,但這不是基於一種深刻的精神衝動,而更多是基於現實的物質考慮。

一神教世界與非一神教在這裏形成了一種深刻的差異。儒家所主導的非一神教世界,很重視基於自然過程而形成的血親/擬血親共同體的温情,重視善惡有報的自然倫理。這樣一種世界觀念充滿温情,不會讓人處在持續的焦慮當中,而是在符合自然人性的基礎上,逐漸累積出秩序。儒家帝國的構建,主要不是出於政治意識,而是出於暴力邏輯的結果;帝國也會有其擴張性,但這不是基於一種深刻的精神衝動,而更多是基於現實的物質考慮。就文化的擴展而言,在儒家視野中不存在一神教那種「善的虧缺」的虛無之地,存在的是由內及外尊卑有序的普遍倫理世界,帝國更重視「遠人不服,則修文德以來之」。這從宏觀秩序上,已經預設了帝國的地理中心,帝國的擴展半徑大致便可以知道,差不多就是秦代所奠立下的疆土。南洋地處帝國控制半徑之外,漂洋過海的帝國臣民不會有建設政治秩序的精神衝動。

從海上而來的西方人,在其一神教精神的激勵下,在其歷史傳統中的法權觀念的支撐下,疊合上能夠不斷自我再生產的中國—南洋(印度)—歐洲的三角貿易秩序,其在南洋得以建立並維持政治秩序。這一種秩序並不局限在南洋,它是西方人所建立的世界秩序的組成部分,納入西方人建立的總體全球經貿秩序當中。在西方人初到海洋上冒險的時候,海洋表現出其非政治的社會性之性格,是一種純自治秩序;隨着現代經濟的建立,海洋則呈現出強烈的政治性,它成為全球秩序的基礎,政治的意涵於此發生了深刻的變化。

海洋-中原關係:新的秩序生成線

南洋華人最初很自然地接受了西方人所建立的海洋秩序,並作為合作者參與到南洋秩序的發展當中。隨着現代經濟與技術的發展,西方人對於南洋的掌控力越來越強,同時對於華人對經濟的控制力有着越來越大的疑慮,於是開始了一系列壓制華人的政治動作。華人在這個過程中,終於普遍地與自己所習慣的生存環境產生了疏離感,這使得某種政治意識開始形成了。南洋華人渴望自己也能擁有與西方人同樣的法律權利,渴望能夠獲得不受政治扭曲的經濟活動空間,而為了獲得這種空間,他們不得不主動參與到政治建構當中去。

在宗族體系的牽引下,這樣一種政治意識不僅僅體現在南洋,更通過南洋及口岸地區而與帝國東南沿海相關聯,進而刺激了帝國治下臣民的政治意識。包括整個東亞海洋世界在內的廣義南洋,還作為新的精神資源的傳播通道,使人們得以重構對於母國政治的想像。帝國的精神秩序在此獲得了一個巨大的轉型契機。

到了近代,大海不再是作為陸地的附屬物,海洋-中原關係變成秩序的生成線;海洋成為一個最具能動性的力量,中原必須適應海洋上到來的變化,中原-草原關係則構成了秩序的傳播線。

在這個背景下再來看中國所面臨的海洋世界,一種全新的視野就會浮現出來。中國的草原-中原-海洋三種生態-地理-經濟環境的歷史互動中,在古代,草原-中原關係是秩序的生成線;海洋地區則是陸地的附屬物,它是逃避中原帝國統治者的去向,中原-海洋關係也構成秩序的傳播線。到了近代,由於西方人從海上到來,大海不再是作為陸地的附屬物,而是作為一種獨立的要素呈現出來,海洋-中原關係變成秩序的生成線;海洋成為一個最具能動性的力量,中原必須適應海洋上到來的變化,中原-草原關係則構成了秩序的傳播線。

在古代,長城沿線和東北地區,是草原-中原的過渡地帶,是秩序的創生力所在地;到了近代,則會在海洋-中原關係中發現過渡地帶,構成新的秩序創生力所在地。此時可以看到一個雙重的過渡地帶浮現出來,一重過渡地帶是南洋,它作為大陸帝國與海洋世界之間的過渡地帶,就像大中亞地區一樣,作為各種經濟要素和文化要素的交錯地與融合地,不斷地提供對於大陸帝國的精神刺激與經濟刺激;另一重過渡地帶是東南沿海擁有口岸的地區,這裏指廣義的東南沿海,包括漢口、九江之類有口岸的地方,它作為南洋與大陸帝國之間的次級過渡地帶,將各種從海洋上來的精神刺激,轉化為具體的政治過程,說得更具體些,就是晚清以來的各種政治變革的原動力,都是從這些地方最初發起的。

海洋與陸地的衝撞,在東亞大陸帝國所引發的政治過程,在今天仍在繼續其運動邏輯。中國與海洋世界的關係,在近代歷史上長期地從屬於其北方的大陸帝國俄國與海洋世界之間的對抗關係,中國的歷史是這樣一個大歷史之下的分支過程,從晚清開始到冷戰結束差不多一直如此。到後冷戰時代,中國作為大陸上的強國崛起了,但這個崛起過程是以中國經濟深度嵌入在世界經貿秩序即海洋秩序當中為條件的,這與當年的俄國-蘇聯與海洋世界的關係大不一樣。

因此,中國是作為一個海洋與大陸之間的中介機制存在的國家,進入到與海洋國家的博弈進程當中,這種博弈的複雜性超過當年單純的海陸博弈,其中的政治意涵仍有待人們深入發掘,其各種可能性遠未窮盡,仍有待繼續展開。也正因此,這裏才敞開着更加值得我們去創造的未來。

(施展,外交學院外交學與外事管理系副教授,著有《邁斯特政治哲學研究》、《樞紐:3000年的中國》等)

得到 APP 上有一个施展的《枢纽:中国史纲50讲》,听完会对他的思路有一个整体的了解,确实是看待中国历史与发展的一种有创见的角度。

过于《河殇》

这篇文章中是不是臆想的成分太多了点?我这个外行人既无法彻底理解那些花哨的概念,又很难找到相关史料印证作者的观点。但有一点,作者硬要扯“社会空间”和“政治空间”,我觉得没有那么复杂。

为什么闽粤两地多下南洋的人?一来交通便利,二是生活所迫。山地丘陵多的地方不容易开垦,本来粮食就不多,遇上社会动荡肯定要想办法找出路离开。这个有意思的现象到现在还存在:我们这里,出国的大多数都不是大富大贵或学富五车的人。偷渡,搞“姊妹纸”,假结婚,太多例子。其他地方是有钱人才出国,我们这里是有钱没钱都出国,原因无他,生存所迫而已。中国文化圈的边缘人,脱离这个内卷严重的泥潭还来不及,会有多少兴致去做这个中原帝国外延的触角

和前面一篇寫尼采的文章相比,這一篇文章更有意思一些。

思想家們常常長於思想而短於實踐。而在實踐中遭遇挫折後又轉身回到自己熟悉的思想中去求得安慰和心安。這是我對上一篇文章的毒舌評論。

這篇文章中關於海洋環境對中國南方文化的影響是有洞見的。我一直認為,人類文化是其生存環境的產物。居住在中原的人,無論他們如何聰明智慧,飽讀群書,也無法想像大海的寬廣和力量。但這絕不是他們的錯,他們只是沒有經歷過。

中華文明是中原文明為主,這是事實。但是隨著時間,中華文明的重心在逐漸南移,就會更加包容開放。雖然離真正的海洋文明還相差很多,但是確實是走在正確的方向上。我相信人類文明的力量大於任何政權制度,也更根本,更純粹。大趨勢的力量不是個人或者組織可以抗衡。因此,我對中華文明抱有期待,充滿希望。