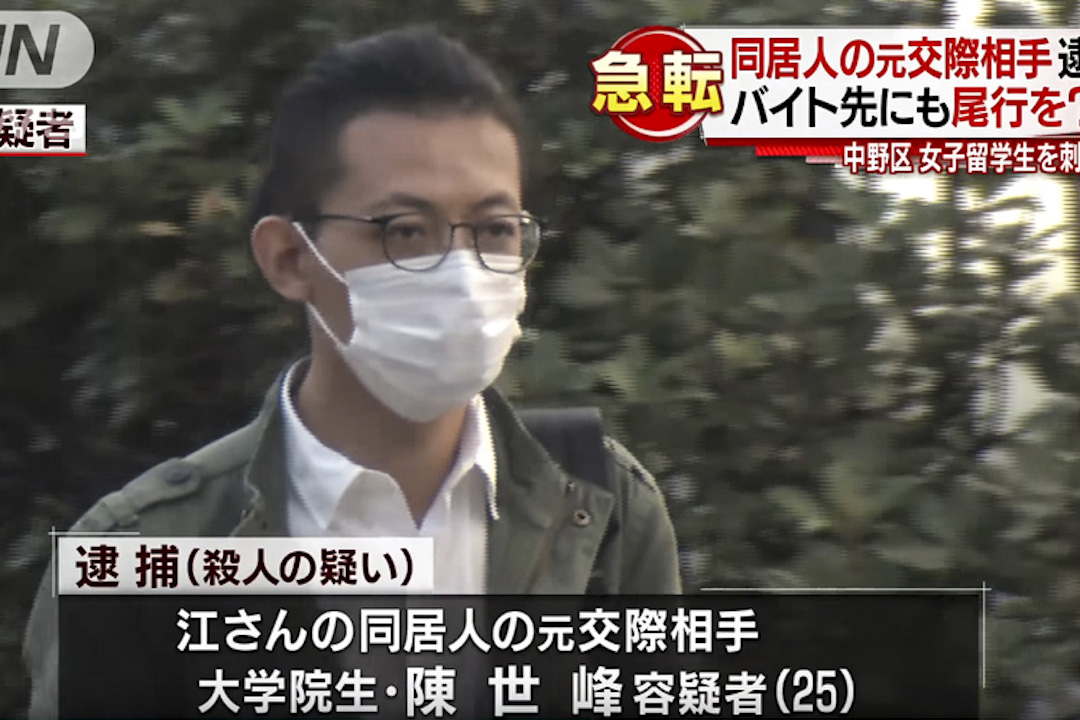

近日,發生於日本的刑事案件「江歌案」於一年後突然爆發為近年罕有的公共輿論事件。這一以微信朋友圈瘋狂轉發各種評論為主導的公共輿論事件,從支持被害人江歌母親要求判處犯罪嫌疑人陳世峰死刑,迅速地轉向了討伐拒絕配合江母申冤的案件證人劉鑫。其資訊傳播流之浩瀚,其裹挾民眾數量之巨大,其情緒之激烈,反而令人困惑。

東洋上訪故事

江歌案發生已有一年。之前一如近年幾起海外學子暴力兇殺事件被作為有國內關注點的域外事件報導,未見激起幾許漣漪。

隨着被害人江歌母親在日徵集民眾簽名,要求判處嫌疑犯陳世峰死刑,公共輿論對該案的關注迅速升温,成功引爆了公共輿論。

公共輿論何以被點燃呢?也許只是好奇。在諸多公眾人物的帶動下,民意與司法的關係在過去一些年被反覆討論,專業人士通常主張根據域外舶來的法治原則,司法中立,司法不受民意左右。與此同時,上訪伸冤是古老而現實的中國智慧,只是路途艱難,成功者鮮。江母在日徵集民眾簽名要求判處嫌疑犯陳世峰死刑事件。國人對於上訪伸冤的苦難的想像與孤苦母親在域外上訪的悲情形象疊加在一起,映襯着民眾對於司法、對於上訪、對於公正的期待。公眾熱忱地投入了這一事件中,化身為自己日常中無力實踐的虛幻的復仇英雄。

復仇理念下的死刑觀

江歌案中,江母對於判處犯罪嫌疑人陳世峰死刑的執念,無疑是人之常情。公眾對江母的同情以及對江母的移情而全力支持江母強烈要求判處陳世峰死刑的請求,亦可理解。

但是,在過去些年,曾有公共輿論對死刑存廢問題展開了影響廣泛的討論,這些討論雖不足以讓民眾多數接受廢除死刑的觀念,但慎殺應該還是獲得了較多數的認同的。然而,這些認同在本案輿論中非常脆弱。在普通民眾獲得正義的成本無比高昂的中國,習慣了正義缺位的民眾觀念很難去考慮死刑是否真的能夠實現正義,恰恰是最為暴戾的死刑,使得民眾在有限的關注範圍內,最大程度彌補過往正義不足的缺憾。

不僅在命案中,殺人償命成為了輿論的一致傾向,一些尚不符合殺人償命理念的案件,也成為了民眾要求死刑被普遍適用的對象所在。例如,網絡輿論中要求販賣兒童者一律死刑的呼聲層出不窮,而非議之聲會被冠以「聖母」的稱謂而遭撻伐。類似的聲音也不斷出現在食品安全等引發公眾焦慮的問題域。最為殘酷的刑罰,在大環境的扭曲下,反而成為了輿論中最受歡迎的刑罰。

如此環境中,命案中死刑判決已然成為民眾共識的正義觀。於是如何讓陳世峰被判死刑,甚至如果陳世峰在日本被輕判,引渡回國後是否可以被判死刑,成為了媒體不斷探討的話題。而死刑本身所藴含的重大倫理與社會價值問題,在匆忙與焦慮的民眾眼中,根本就是個可笑的書呆子命題。

道德與輿論審判

如果說,江母徵集簽名與民眾支持死刑,尚屬於可以想像的常規討論的話,那麼,劉鑫突然成為這一公共輿論風暴的中心,並讓死刑問題一下子變得不再重要,則是出人意料。

江歌案中,輿情之所以被點燃,是因為江母試圖讓劉鑫協助其參與到案件的「申冤」之中而遭拒絕,進而引發了雙方之間的爭吵。當江母將爭吵的內容公之於眾之後,知恩不報、忘恩負義成為了洶洶輿論中指責劉鑫的基本出發點。

根據現有的案情報導,無法證明劉鑫在該案中有不法行為。事實上,親歷前男友殺死自己好友的劉鑫,儘管人身無恙,但在慘案的巨大沖擊下,本身也是該案的受害者,其所遭受的雙重心理創傷難以想像。因此,案發後的劉鑫無疑迫切需要心理干預,而不是反覆參與到案件申冤當中,一遍遍去現身說法,回憶那些讓她終生恐懼的案件細節。這也許是劉鑫與其家人一直迴避,並不配合江母申冤的原因。

人本卑微怯懦,而公眾對於劉鑫卻少有惻隱與同情之心,而是從道德高地出發,對也是案件受害者的劉鑫大加撻伐。甚至提出要修改法律,以道德倫理入律來懲罰類似的「忘恩負義之輩」。在當今基本的法律正義都無法實現的現實下,輿論卻越發強調道德審判,這樣的呼聲真有些讓人啼笑皆非。

劉鑫如何配合日本警方的調查,是她個人的應盡義務,但案發已近一年,尚未聽到任何日本官方對於劉鑫拒絕配合調查的指控。而劉鑫是否需要以配合江母的申冤來感恩江歌,則是劉鑫本人的選擇權利。但面對咄咄逼人的輿論,因為試圖迴避案件,從當下事實來看只有道德瑕疵沒有違法行為的劉鑫,不僅付出了丟掉工作的代價。兇手尚未被法律懲罰,但證人身份的劉鑫卻已然成功被道德審判,揹負上了終生無法擺脱的十字架。

公共輿論何以如此咄咄逼人?躲在言辭背後的我們是否從不曾經歷過怯懦?大家都是英雄嗎?如果不是,何以有權利因一個人的怯懦而要置之死地而後快呢?某種程度上,難道不正是從對他人怯懦的撻伐中,我們成功讓自己從種種面對為惡者時無能為力的羞愧感中脱身嗎?這些撻伐,又何嘗不是我們廉價的道德偽裝呢?

新時代的舊倫理

劉鑫被公共輿論鞭撻,是因為人們認為劉鑫忘恩負義。江歌因保護劉鑫而死,劉鑫未能救助江歌,已是大不義;江母要求有個說法,因江歌而活的劉鑫竟然不予配合、避而不見,因此劉鑫過分,是可忍孰不可忍。

劉鑫不配合日本警方的調查,是一個法律問題;劉鑫不配合江母的申冤,並不是一個法律問題。需要申明的是,經過數百年的發展,在現代法律體系中,即便是法律細則沒有覆蓋到的地方,也可以通過法律原則的引申,法律概念的再解釋,來擴大其詮釋範圍,可以說並不容易存在絕對意義上的法律死角。

建基於個體主義之上的現代法律如果缺位,通常意味着該行為並不具有充分的外部公共效應,因此不宜納入法律調整的範圍。同樣,外部公共效應不足的行為,也不具有納入現代公共倫理調整的足夠充分的理由,更遑論公眾道德審判。只是在個體主義從未真正伸張的中國,儘管現代法律的框架已然具備,但傳統法律的泛道德化仍然支配着民眾甚至執政者的思維模式,於是乎,法律之外仍需道德、德法兼治這樣的理念還在大行其道。

在當代中國,以道德審判覆蓋法律不予制裁的行為,本質上源自現代倫理秩序的缺失。現代社會建立在個人關係之上,其倫理秩序依賴於對個人自由的先在性的承認。由於當代中國現代性的缺失,沒有對於個體之間社會關係的有效規範引導,於是建立在人倫關係之上的早已似是而非的傳統倫理規範趁虛而入,鳩佔鵲巢。因此,民眾在本能上覺得與舊道德不符的行為有問題,此時大家只能拿着似是而非的傳統社會的道德人倫,來討伐現代社會的個人關係,其荒腔走板可想而知。

更何況,在道德日趨弱化的當下,劉鑫的怯懦或者輿論所謂的忘恩負義,很大程度上也是大多數討伐她的民眾在現實生活中的選擇。在對待劉鑫上,他們用舊道德來衡量,而若要真要以舊道德來律己,大概只能是鏡花水月。

在這個倫理失序的時代,民眾進退無據。面對死刑,對於「殺人償命」無比認同的民眾,在故意殺人卻被輕判的薄谷開來案中卻顯得緘默異常。一直聲稱要提升道德的官方,在自身的政治道德上卻不斷突破下限。這本應是一個新倫理逐漸普及的時段,卻讓似是而非的舊道德成為了新時代的表面符號。

緘默的法律人

零散見諸於報導中的法律人的隻言片語,無非是關於兇手是否會被判死刑,江母的徵集簽名請願活動能有多少效率,以及劉鑫是否該被法律追責等問題的簡要回答。但對於激起譁然輿論的「劉鑫是否有義務協助江母」這一重要命題,曾經在公共輿論場上主導着各種案件討論的法律人,卻集體失聲。

江歌案中,江母與劉鑫的矛盾在江母要求劉鑫提供證據遭拒之後爆發,但依照審判程序,劉鑫即便提供證據,也應當是向公訴方提供,江母作為被害人家屬並無權從劉鑫處直接獲取證據。在法律層面,江母向劉鑫索要證據的行為只能被視為被害人家屬與證人私下串供,進而削弱劉鑫可能提供的證據之法律效力,相較於江母所期待的復仇結果,這一舉動可謂南轅北轍。

相形之下,恰恰是江母對於劉鑫家庭諸多私人資訊的曝光,嚴重侵犯了劉鑫的個人隱私權,使得劉鑫與其家人正常生活的可能已完全破滅。但輿論之中,只見對於江母的同情,卻對於這一明顯違法行為少有指責。

案件本身並不複雜,或許是法律人不願多予置喙的原因之一,但在錯位的道德審判面前,法律人完全應該有在輿論壓力下秉筆直書的擔當。相較於官方多年投入大量資源而效果不彰的「普法」運動,這樣一場主動送上門來的輿論熱點,無疑是釐清私權與公權差異、闡明刑罰本質理念的大好機會。

司法審判如何實現正義,以命抵命的刑罰是否合理,證人在案件中的法律地位如何,道德與法律的關係為何,這都是本可以由專業人士藉機與民眾溝通法律與正義為何的絕佳命題。然而,除了對於媒體發問的倉皇應付,法律人一直小心翼翼,避免觸及眾怒,而少有人敢於點出其中荒謬所在。

遙想本世紀初沸沸揚揚的劉湧案,彼時的法律學者,尚且有膽量坦言被指控為黑社會團伙首領的劉湧不應被判處死刑的法律理由,與呼籲嚴懲黑社會首領的輿情相對抗。而胡温時代末期,發生在重慶的李莊案,更是法律人與裹挾着民意的強權的一次正面碰撞。

歲月流轉,十多年之後的法律界,在維權律師被整肅,以及如履薄冰的政治大氣候下,已然喪失了發聲的勇氣。一場本該是法律人引領,藉機讓民眾認知到正義的多面性與複雜性的公眾討論,變成了以似是而非的舊道德的審判為名的公共宣泄。在已經無法獲得匿名表達的網絡空間中,藉由被縱容的「德治」口號,民眾獲得了新的言辭暴力的空間。這樣的道德鞭撻毫無成本也更少壓力,而追求流量、點擊的共謀者們,藉助於民眾,不費吹灰之力便大獲全勝。

就這樣,一樁異域刑事案件,一場莫名其妙的道德審判,露出了政治狂飆過後的一片社會空白。

(陸冉,法學博士候選人 ,現居英國)

个人也觉得这篇文章的深度不够,所谓的民意盖过法律的事件国内外都时有发生,但国外对隐私这块私权利是相当的重视,可以侮辱谩骂但绝不可以人肉的吧,这是我的看法,目前所有的关于案件的细节都来源于非司法官方机构,但键盘侠们的是如此的激动的就站在了道德高地对别人枉加评判甚至人身攻击,这种集体的不问对错没有自己思考的集体行为总容易让人联想到文革时期的红卫兵,疯狂而无拘无束的致人死地,悲哀,那伤口一直都在,现在,将来,都将影响到还生活在这片土地的人

感觉文章充斥着作者强烈的个人观点和情绪,缺乏深度。我非常诧异作者认为社会只需要法律而不需要道德,并且把道德认为是所谓『旧社会』的遗物而全盘否定。如果法律允许的都可以做,这样的社会恐怕作者自己也受不了。我认为法律和道德都是约束公民在社会中行为的方式,只是一种具有强制力的约束,而另一种则依靠是人类社会发展中达成的共识。由道德产生的舆论可能走偏,但我认为并不能因此否定舆论存在的必要性,道德不会替代法律、道德也没有打算替代法律(当然不可否认少数人心中或许是这样认为的)。

私以为文章有不少逻辑问题,可惜评论不便引用原文,否则我想提出蛮多疑问。比如『建基于个体主义之上的现代法律如果缺位,通常意味着该行为并不具有充分的外部公共效应,因此不宜纳入法律调整的范围』:法律的形成也有许多因素的制约,未必见得完全合理,否则法律也不必不断修正了。而且我认为这个逻辑也无法解释法律的地区差异性,且不说国家之间,连(美国为例)州之间的法律差异都无法解释。

这个跟,学生被律政司上诉复核刑期,然后有人就骂法官是狗官,大律师公会发声明呼吁大家尊重法治,然后就被说是助纣为虐有异曲同工之处,都是道德审判了。不过后续报道的一篇采访大律师专门打公民抗争的那篇,也各有各的道理,看什么角度切入

接上条,现在我们看到的绝大部分评论都是基于《局面》的25段采访视频以及刘鑫和江母的微博而得到的。然而在大部分微博大微以及一些无良媒体的煽动下。选择性的刻意忽略一些事实,并主观的臆想一些事实以及当事人在某时刻的心理活动来达到他们文章煽动情绪的效果,同时也“体现”出他们所谓的“正义”。然而在这样一种情况下,江母联名申请在法律允许的条件下是允许的。然而,江母要求刘鑫对其描述案件的所有细节是不是有着想要刘鑫对陈世锋的某些行为过重描述,以达到江母要陈死的最终目的?我不得而知。无意为刘鑫洗白,然而我觉得刘鑫的行为远远达不到网上所说的道德崩塌的地步。

私以为,如果要是评论他人对于此案的看法,应多看一些本身对于案件的调查。而不是看几篇带有个人感情色彩的评论就可以肆意评论了。某作者基于《局面》的采访整理出以下时间线,我个人看过确实是这样。这也就合理化刘鑫的那些行为了。一个丧女的母亲背后的疯狂成分我们不能刻意忽略。

11月3日凌晨,发生凶案;

11月3日下午,被认为“失联”的刘鑫和自己的母亲视频通话,在刘鑫母亲一旁的江歌妈妈,一把拿过了手机,刘鑫对江歌妈妈说的第一句话是:“阿姨,对不起”。江歌妈妈得知江歌在医院,此时,她终于确认中国驻日使馆工作人员給她通报的江歌死讯为真。

11月4日,江母在出发去日本之前,先在自己个人微博上发出第一条微博求助信息,公布了自己的电话。同时,她大面积地@了很多大V,甚至包括很多娱乐媒体,呼吁帮助。

11月4日晚,江母到达日本,彼时刘鑫正在警方控制之下接受问询,并且被警方要求不见遇害者的母亲,所以她也没能如先前说的,去机场接江母;

11月5日,江母在微博上公开怀疑凶手是“刘鑫的前男友”。网络上出现大量对刘鑫的人身攻击、谩骂,以及怀疑,并有人号召对刘鑫进行人肉。

11月6日,刘鑫发給江母微信,“事情解决了以后我也不会再见你了……”“再出这种新闻,我就停止协助警察”

11月7日,陈世峰因为“恐吓刘鑫罪”被日本警方逮捕。

11月24日晚,已被拘捕的陈世峰被增列杀害江歌罪。

我剛才的評論再補充一點:文中說「專業人士通常主張根據域外舶來的法治原則,司法中立,司法不受民意左右」,而我剛才的評論說民意可以透過民主程序成為法律的一部分。兩者並不矛盾。民主立法的制度是順應民意,使法律符合民眾認知的道德,但一旦確立了一條法律,這條法律就具有權威地位,為了法治的公正和穩定,不會再受忽變的民意裹挾,法律的審判是獨立的,除非再次透過民主程序確立新的法律。

人为什么本就卑微怯懦?如诺人本就卑微怯懦,你根本没有直立行走著书立说的能力。法律也好人情也罢,如果从总体社会效益上是在推动社会进步,人性美与善,勇敢与担当这些崇高品质的那就是好的法律,否则就是恶法或者需要弥补到法律。在一个好友替自己当了刀下鬼之际,不论江是否出于自愿,作为一个人,有无起码的底线良知为对方母亲为这个逝去的生命做一些里所能及的是?舆情愤怒和伦理道德驱使大家义愤填膺,我倒想问?难道没有道理?难道所有大众的呼喊都是乌合之众?从你这篇文章读不出对刘胆怯懦弱自私与厚颜无耻的客观分析,而是冠以她也是受害者来开脱,你敢当着江的母亲这么说吗?如果都像这样想,日后你的好友在你危难之时也可以一走了之,等你忌日之时也会撰文如此,曰:原谅我本懦弱。劝君多做体育运动,学先贤的勇敢与担当。而不是在这满肚子学问却没了基本做人多脊梁。

回樓下,主要是國內對法律的不信任,人們覺得法律不能保障自己,所以普遍便相信以道德取代法律手段解決問題。各有各道理爭論不休時,就以拳頭大為道理了,為何國內那麼多一言不合就動手我相信也是這個原因。

修正我剛才評論的筆誤:「民眾在法律目前」→「民眾在法律面前」

回答樓下關於道德與法律的關係的問題:如果是在民主國家中,民眾對道德的判斷是可以以民主程序透過legislature(立法機關)形成法律的一部分的。如果民眾認為像江歌這樣的行為應當受到社會的懲罰,那麼政客就會根據民意在議會中討論是否應該設立相關法律。而中國並不是民主國家,政客無須對民意負責,民眾在法律目前是無力的,因此出現了現實法律與民眾所認知的道德不同步,這種情況下民眾為了實現自身所認知的道德,才出現了這樣的extrajudicial judgement(法外審判)的宣洩。

先不論劉鑫的道德問題,這篇文章帶出兩個可以深思的方向:一、道審公審的阻嚇和報復是否可瀰補法律的不足,還是教育才是根本?二、道德公審何以永遠對無權或普通民眾施加要求,面對掌權者卻往往無力而噤聲?

這事熱起來大抵與案件的「教育意義」有關,劉案發前後的行為活脫脫演活了一個在乎自已方便多於他人生命的小人角色,引起眾憤不難理解。比劉更壞、害死更多人的人比比皆是,有權者令人害怕,像劉這種能被防的自然成活教材了。

但我感覺作者對劉相當寬容,日本警方確實沒證實劉不配合調查,但劉事後的嘴臉.....也確實難以令人相信她有心盡自已法律義務配合調查。

PS 無意為劉洗白,我也覺得劉的行為可恥

此文我看到的多是作者的猜测与情绪,实在难以品味理解出其深度。我觉得作者的论据应该再充分写些,论说应该在再细致些。相比之下,我觉得'江歌被杀案中的媒体表现……'更佳。

這篇不錯!