【編者按】薩依德在《知識分子論》中提到,知識分子是為社會不斷創造「危機」的人,他們遠離權力,位處邊緣,是思想上當的「流亡者」——「知識分子若要像真正的流亡者那樣具有邊緣性、不被馴化,就得要有不同於尋常的回應:回應的對象是旅人過客,而不是有權有勢者;是暫時的、有風險的事,而不是習以為常的事;是創新、實驗,而不是以威權方式所賦予的現狀。」

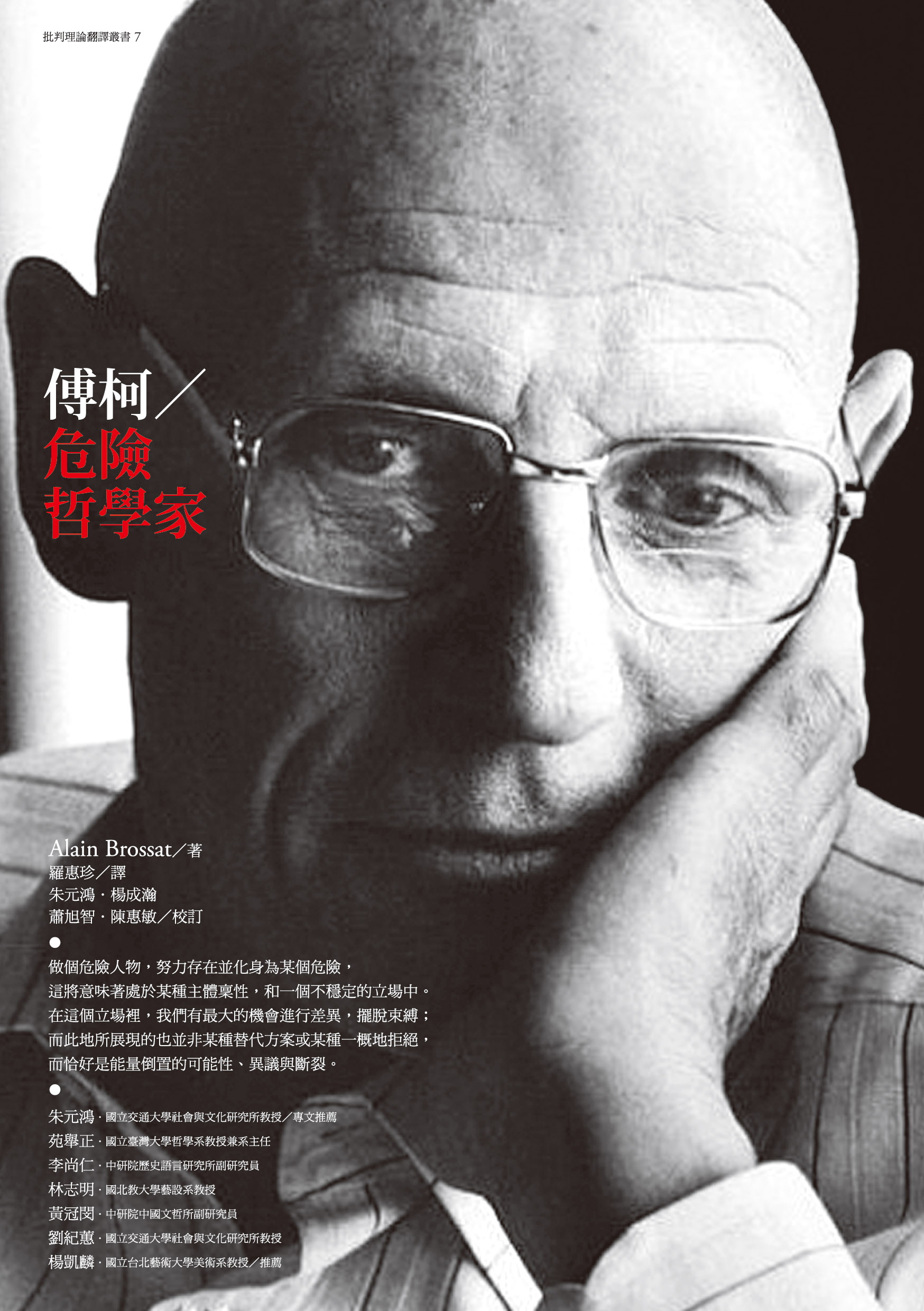

在《知識分子論》中薩依德曾說傅柯太過著重權力宰制,卻不夠關心人們的反抗。傅柯是誰?他是法國學術界明星、是備受折磨的同性戀者、是憎恨社會的毒品吸食者、是死於愛滋病的性史研究人……他這樣回應:「不要問我是誰,也不要希求我堅守自己、保持不變……讓官僚和警察們去費心保存好我們的身份證件吧。」

權力宰制是傅柯研究關心的主題。對他來說,權力指的不僅是統治階級把其合理性強加於整個社會的權力,他指出權力存在於種種關係之間,例如家庭關係、工作關係、行政與立法關係、媒體與群眾關係、各式各樣。換言之,我們無法說消除一個宰制群體後就再沒有權力壓迫——權力散佈、不定、動態流變。在關於權力關係的分析之中,《規訓與懲罰》可以說是其最重要的作品。福柯在書中開篇引了1757年羅貝爾·達米安(Robert Damien)刺殺國王路易十五未果後被行刑的歷史,然後隻字未評即轉引一份1837年巴黎少年犯監管所的規章,傅柯說:「我們看到了一次公開行刑和一份作息時間表。」這句話意味深長,從18世紀中期以前歐洲(肉體)懲罰囚犯的典型方法轉到較為「溫和」的(監禁與教育)懲罰方法,傅柯把後者稱之為「規訓」,也就是他眼中現代懲罰系統的完善。

對傅柯來說——「懲罰的權力從本質上來說與治療和教育的權力無異。」現代的懲罰系統不再以隔絕,消滅犯罪者作懲罰方法,他們宣稱懲罰的目的不再是報復,而是使罪犯接受(思想上)改造,重新做人。在監管所的例子當中,懲罰系統就是透過監控偏離規訓(作息時間表),去使少年犯日漸「習慣」規律的作息,使得心靈不再毫無節制,有所紀律。在這裏傅柯所透視的,是更廣泛現代社會的規訓,對傅柯來說,監獄可以是有形的,也可以是無形的教育,醫療,工作,社會文化,他們對人生的意義作出定義,診斷生活型態各異的人為有病,透過輿論壓力去改造我們的思想——我們每天都是被施加權力的對象,也許我們在同時規訓他者。傅柯呈現的這種現代權力圖像挑戰了大多數革命運動,特別是馬克思主義運動的前提,這裏並沒有特定的群體或階級是宰制的源頭,我們無法透過破壞或改造他們就得到最後的解放。權力存於日常關係之間。

在這裏我們就可以引入《傅柯/危險哲學家》這本書。這本書是Alan Brossat對傅柯思想的想法,其中最引我入勝的是書中第八章「鄙民、政治與事件」。在上述的引介當中,權力是個綿密的規訓網,透過各種方式掌控我們的心靈,從此控制我們的日常行動;相對於可由政黨、商業品牌、社會賢達所驅使或代表的「人民」,傅柯則稱那些不受馴化、不從社會主流、難以被治理的群眾為「鄙民」(the plebs)。鄙民屬於邊緣,不受社會主流認可,甚至被排斥,歧視。作者在文中舉到傅柯用過的例子,1961年10月17日,為抗議權力當局強迫性的宵禁,住在巴黎郊區的數千名阿爾及利亞人走上巴黎街頭抗議,後來他們成了被鎮壓的對象,二百多人被警察殺害。當時的法國沒有人談論他們的死亡,相反地大家卻每天在談論1962年2月8日,造成九人死亡的反『祕密軍事組織』(Organisation Armée Secrète,簡稱l’OAS)的夏洪(Charonne)抗爭。

傅柯藉此對比說明,在現代社會中「人民」的政治觀點與「鄙民」的政治觀點極具張力。「人民」是政治與歷史的實體,因為它們合符權力的預想,有敘事與書寫記憶的語言及工具。我們可以換個貼近一點的例子,2014年香港的雨傘運動,就我而言,會認為在金鐘的群眾,能在媒體上發言的反抗者都是屬於「人民」——他們溫和、有理有節,合符傳統規訓底下的生活形象,於是他們能被寫入歷史,他們的聲音與犧牲得到正視;相反的,那些在旺角的「社會邊緣人」,他們不善辭令,通是紋身,從事體力勞動,大多出沒在晚上,沒權沒勢,他們在權力規訓下也許是當「不太光彩或正當」的職業,再淺白一點來說,就是「形象不好」。結果他們的犧牲與熱血,並沒有得到政府的認可,也沒有得到反抗運動的權力正視,他們被視為「鬼」(奸細),「破壞運動」,也被宰制階級利用去分化反抗者:「這些人隨時會轉過頭來對你們動刀動槍,跟這種人結盟,對你們絕對不利!」。這個意義底下,他們都是不被理解的「鄙民」。

傅柯對我們說,「來自邊緣」的鄙民卻可能藏有真正的顛覆力量。他們面目模糊且出其不意的製造混亂騷動,這些爆發式行動卻一直為我們的日常刻下不可忽視的記號——有些東西出了問題,有些說話被消音了——「沒有人能證明這些嘈雜聲響所唱出來的歌會比其他人唱的更優美,同時能說出什麼真理。但只要這些嘈雜的聲響存在就夠了;它們對所有的消音進行反抗,以便能有個傾聽這些雜音的方向,並尋求這些雜音真正所要說的。」

我們不必完全認同鄙民的行動與主張,但我們要理解他們他們的存在本身就在抵抗整個城市的規訓,而鄙民存在於每個權力關係之間,我們可以是宰制者,也同時可以是鄙民。透過理解鄙民,我們得以置換政治思考的視角,獲得行動的自由。「這是道德的問題嗎?也許吧!」

以下接續昨天,摘載本書第八章「鄙民、政治與事件」下半部份,獲「麥田出版股份有限公司 」授權刊出。

《傅柯/危險哲學家》

出版日期:2013年02月

出版社:麥田出版股份有限公司

作者:Alain Brossat

譯者:羅惠珍

鄙民、政治與事件(續)

鄙民的特性正是他們的那不確定的姓名與臉孔;它們時而相互改變、時而若隱若現——意即總是與那些嚴謹地認同其領導人、英雄或烈士的形式化的(formel)民眾相反。換言之,在傅柯致力於定義另一種政治的可能性的年代中,列寧(léniniste)模式在極左派的陣營裡仍居主導性地位——即對軍事、規訓和層級組織感到不屑並進行挑戰的模式;極左派反對列寧模式在1970年代對激進的政治文化造成的影響,同時也反對代議政治(使政黨遵循國家與國家主義之條件的政治),並孕育了自由思想的經驗:反威權(「沒有領袖,沒有指令」)、人人平等(「自由發言權」) 和分子式的(moléculaire)(沒有組織)。

就算形式化的極左派至今仍未承認他們的皈依,但自從傅柯提倡這些「煽動言論」後,形式化的極左派中的列寧模式就土崩瓦解,並很快地轉向代議政治的路途了。此後,傅柯的提議便越來越清晰地指向了許許多多的實踐、行動和行動者。換句話說,便是以一個新的激進政治基調來拒絕政治儀式,那些將我們重新帶回議會政治及其重要象徵(民主)的政治儀式。而我們每個人其實都已經很明顯地看到代議民主的衰退了,不是嗎?

西歐社會中生活政治(超出代議政治)的問題:無居留證者(sans-papiers)、尋求政治庇護者、長期失業者、郊區(banlieues)國宅的年輕人、無固定收入的演出者(intermittents du spectacle)、愛滋病患、被遺棄者等不都已逐漸擴大並結晶到出現了鄙民式的行動者以及鄙民行動的關鍵了嗎?因此,戰鬥的畫布已徹頭徹尾地全然改變了:從「終極考驗」(l’épreuve finale)的觀點看來,不再有許許多多後設主體所掌控的單一鬥爭陣線,或針對大型主題的戰鬥(普勞階級對抗資產階級,由他們各自的政黨所「代表」的戰鬥)了;取而代之的是一個多樣且分散的戰場;在此,堡壘不但到處林立,不再集中,且抵擋反抗也在剎那間爆發,反抗行動要不如曇花一現,要不如長期抗戰。

在這些迅速繁殖增生的抵抗行動中,那些只看到實體消失,看到宰制配件一個個失去作用與力量的人就是無法理解,其實是時代的轉變把我們牢牢地拴住了:這點的重要性一點都不會少於從克勞塞維茲式的政治體制走向高密度且繁殖迅速的體制的過渡(階級戰爭的諷刺在此也對國家進行了戲謔模仿——在民族戰爭的顛峰總是出現了某場大型戰役,即所謂的關鍵戰役,但至少在我們所處的空間中,從沒有這種所謂的大型戰役出現)。在高密度且增生頻繁的體制裡,行動不斷地產生了分裂,且置身於諸多異質的對峙形式中——所有行動的交集並非朝著「改善」制度的觀點,而是對其全面的放棄。所謂的無居留證者的抗爭也並非源於各國的內政部長們比較少在國際會議上對此進行討論,而成了某種較為開放的「歐洲堡壘」(forteresse Europe),某種款待(l’hospitalité)問題的重返:這個重返早已歷經了多次被貶抑的抗爭運動,歷經了多次的暴力性的置換,歷經了如此地將我們自身遺忘的種種事件。

……

事實上,在諸多政治實踐的更新與各種背叛的形態仍頻繁出現的此刻,鄙民循環也突然間重返眼前;這種鄙民的重返不但像個瓦解分裂的行動者,或動盪混亂的製造者,更如同諸多位移與發明的媒介(資本主義在此並非是我們要毀滅或移除的東西。根據維內對於從古典生活過渡到基督教生活的教誨,我們應學習「以其他方式為之」,並用「決定性的步伐」解開我們的鈕釦,並藉此將資本主義拋在腦後或遺忘)一般現身。鄙民的運動和政治行動的樣態不是辯證,不是由一個取代另一個的樣態(這乃是對作為所有辯證法之母的那著名的「揚棄」〔Aufhebung〕的可能翻譯),而是提出差異的樣態,傅柯這麼說。對政治鄙民的研究實與那豐富無比的對黑格爾圖式的揚棄運動密不可分(這就是傅柯的口令——「再也不是黑格爾的門徒了」)。傅柯認為,對此必須進行可怕的試煉與痛苦的遺棄、置換或拔除。面對一系列現代政治的偉大象徵——人類,當然是,但還有那人文主義或人道論述,同時還有共識民 主論述下的公民(citoyen),以及人道主義的「司法維權者」(juridiciste)—經驗顯示,這些都不過是「第一世界」的大都會裡化名的中產階級。鄙民強力返回,以某種毫不詩情畫意的樣態(賓拉登與他的同夥都有某種憤怒、無所不在、全球化 或這些鄙民所具備的形形色色的特徵)出現在這個民主的經驗的廢墟上。西方的民主曾全力建構的共和制、普選、政黨競爭、代議制與媒體權力(通常與具裝飾效果的「言論自由」混淆)

……

傅柯的研究所呈現的是到底有多少的鄙民事件不斷地穿透了我們的身體——在其中,我們將被引領至「高峰」,被引領至那些在檔案記載中清晰可見的、光榮的或災難的鄙民事件的諸眾那一邊,那些組成文化遺產或呈現出些許位移的那一邊,並對歷史或那些得以「創造時代」(faire l’époque)之物進行研究:

「我們的無意識是這數百萬、數十億個小事件(petit événements);它們一點一滴如雨水般澆淋著我們的身體、我們的思維方式,從而畫出一道道水痕波紋,然後,偶然地使這些微事件(micro-événements)的其中之一留下了痕跡,並由 此可能變成了一部古蹟、一本書或一部電影。」

傅柯常說自己是一個「喜歡塵埃」(aimant la poussière)的人。他說自己要寫的乃是人類「塵埃」的「故事」,並鼓勵我們站在那些極其微小,甚至連個名字都沒有或無法描述的事件那一邊,重新調整我們對這些事件的感知方式。

……

構成鄙民行動特徵的究竟是如此尖銳、與世隔絕的姿態,或恰好相反,是集體的行動,這鄙民向當下砍上一刀(balafrer le présent),這鄙民得以把當下砍得扭曲變形的能力——或是另一種可以在傾刻間就使得事態變得敏感重要的方法;它甚至很少是長期、無法支撐的,甚或是醜陋的。

……

事件就發生在鄙民的那憤怒的行動(如吶喊)中;這些行動創造了某種嶄新且令人難以忍受的可見性。衝擊是由被一連串論述與事件的「邏輯」打斷的行動所產生的,而正是這些衝擊支持著那些沒有能見度的人,沒有權力的人與被征服者。衝擊乃因行動與發言或溝通的努力間缺乏連結所致。鄙民總是沉默的;他們總是缺乏話語,不可能有辦法「環扣」在一個李歐塔(Jean-François Lyotard)所說的措句(une phrase)中的。換言之,論述的欠缺總是位於吶喊或聲音的所在之處。

傅柯說:「是的,我很希望書寫被征服者的歷史。這是許多人共同的夢想:終於讓那些因歷史因素,因所有的宰制與剝削制度到現在都不能發言的人,與一直受到約束而不得不沉默的人能夠發言了。」

而許多鄙民的事件也見證了傅柯式「夢想」的幻滅:事實上,我們的時代所呈現出的首先是「許多人分享著」那些沉默的被征服者,將其埋進歷史,並以前所未有的方式阻擋著被征服者的發言管道的意願。從媒體的角度來說,電視正是權力的部署(壟斷傳播),其首要目的便是阻擋所有鄙民式的發言——因此,當無固定工作的演員抗爭多時,爭取應有的權益未果後,他們便會集體衝進攝影棚,擾亂節目進行與新聞播報,而這正是凸顯鄙民的重要性與正當性的行動。

然而,另一方面,人們似乎也認定,因為鄙民沒有專屬的語言,因為鄙民在語言方面有所欠缺,所以鄙民總是和事件連在一起。從很長時間以來,語言大師們(政治人物、神職人員、記者⋯⋯)已經將語言的土地沙漠化了,那些演講者、抨擊性的文章、宣道者乃將論述扣在了某種轉化的行動上。他們的論述心態是懸置事件、警治,但對一般性事務卻非常關注。警察要驅除所有的暴力,而無論如何,事件總會造成暴力(fait violence),所以勢必要讓所有的事物合於秩序,合乎規範,並有效率地完成例行公事。受過教育或有知識水平的人與統治者所熟稔的那些偵測與描繪「野蠻」跡象的技術,已用各種方法將鄙民的運動導向了其根本無法被涵括的語言與傳播的網絡,而這些網絡都是得以清除密集暴力的那最完美的部署。啞口無言或單純的鄙民非但不會進入溝通,也不考慮這麼作。他們會直接付諸行動(例如911)——而正是在此還保存著那些完好的標記,那些恐怖、可怕、不可忍受的標記。

而我們說,從政治人物、大學教授、電視評論節目員、神職宣道者等人的嘴巴裡所吐出來的話的首要目標就是要避免人們起義。然而,擺脫束縛、爭取自由的政治行動卻不是從高貴的選舉,而是從造反暴動出發的。這就是傅柯在他一系列針對1970年代末期伊朗革命導致巴勒維政權垮台的文章中所再三提及的:

「我不同意人家說『造反是沒用的,到最後結果還是一樣』的這句話。面對權力得冒生命的危險,我們從不制訂這樣的法律。造反有理嗎?讓這個問題開放討論吧。造反是個行動;透過這個行動,主體性(不是大人物的主體性,而是

「無名小卒」〔n’impor te qui〕的主體性)進入了歷史,也將他的活力帶進了歷史。鄙民虞犯拿他的生命作賭注以反抗過度的刑罰;瘋子不再能忍受被監禁且喪失權利;人民抵抗壓制他們的政權。革命起義不能保證過失犯無罪,不能治癒精神病,也不能給被壓迫人民種種未來願景承諾的保證⋯⋯,沒有人能證明這些嘈雜聲響所唱出來的歌會比其他人唱的更優美,同時能說出什麼真理。但只要這些嘈雜的聲響存在就夠了;它們對所有的消音進行反抗,以便能有個傾聽這些雜音的方向,並尋求這些雜音真正所要說的。這是道德的問題嗎?也許吧!」

鄙民,這個「無名小卒」展現出了某種段對揭竿起義進行堅持的能耐,展現出了某種製造效應的態度,這些效應將對我們社會視為優先的「說清楚」(par ler clair)或「說真話」(dire vrai)的這件事帶來強烈衝擊。在鄙民的「混雜」(confusion)中所伴隨著的革命暴動的聲音與吶喊都具有某種強烈的陳述能力:它們向紀律與警治召喚著那些不可紀念和不可刪除之物——那些不可約減的鄙民「殘餘」(reste)。而也正是於此,它們也召喚著那些被斷定要消失的東西——鄙民的生命與能量——的無止盡的回返;正是鄙民使歷史不只徒具形式而變得空虛:

「由單獨一個人、一個團體、少數族群或人民全體向對他們而言不公不義且會帶給他們生命危險的權力大聲說『我再也不服從了!』--這樣的運動我認為是不能約減的,因為沒有任何權力能讓這樣的運動成為不可能。所有歷史的幻滅都改變不了什麼:正是因為有這樣的聲音,所以人類的歷史才不具有演進,而只是歷史的形式。」

歷史是不復記憶(l’immémorial)與異質性迸發的組合,然而,打從尼采(Nietzsche)與布朗基(Blanqui)以來,我們是否真的理解這句話呢?在歷史構成的這雙重政體下,鄙民的確是個「化身」:這個「總是在這」(toujours là)之物被睨視與遺忘的疊層所覆蓋了,而這個「總是新的」(toujours nouveau),總又總是不斷地在事件的場景中被進行了製造。伊朗革命期間,穆斯林教士在每個清真寺鼓吹宣揚「不順從」(l’insoumission)的理念,而這正是閔采爾和撒沃拿洛神父的重返,被征服者的復仇;而這不能被視為怨恨,而是一種效應,這將在運動中帶來抵抗權力的純粹能量效應。正是這種效應掀開了權力的面具;但對所有的專家們而言,在那些倡議伊朗應該「西方化」的專家們的眼裡,伊朗革命不但史無前例,也是難以接受的情況。

鄙民也因此在作為反抗權力的羈絆、分散權力,並使效應沸騰的這點上與歷史產生了連結。權力不但與歷史的組成其實離得很遠,且其最大的目標便是阻礙歷史的構成。權力機器的特徵是建構同質性、規律性,以對抗那不可預測的鄙 民,並使其歸屬認同。從本質上來說,權力的邏輯是反政治(antipolitiques),因為權力對各種區隔皆非常厭惡,也與多元和分歧的體制不相容。傅柯認為,鄙民,確切的說,是那些抵抗「透過機制」所行使的權力的一群人。因此,鄙民乃是那在權力遊戲中,以作為羈絆而使政治重返的那一群人。它將化身為這種抵抗的自然權利(droit naturel),奮勇抵擋權力機制的擴展。沒有這種抵抗,我們的社會就只是個警察社會。這乃是不建立規範,但卻不斷爭取、觀察、審視的自然權利。鄙民永遠沒有「合法性」(légitimité);它並非作為各股勢力無窮盡競逐,並得以就此產生「生命」和法律的肌理,或者我們應該說,法律就在權力建立之處蔓生。

權力並非與生俱來,也非天經地義的。在所有的形式中,最具合理性的的濫用權力的方式即為權力的制度化。而這也正凸顯出了思考場域外(權力外)的激進「權利」的重要性,正是這個權利開啟了抵抗權力或損壞權力的種種運動,也促使政治(la politique)本身恢復活力。上述的研究使傅柯更接近了克拉斯特。傅柯曾說:「當某個獨特性造反,一旦權力違反 普世價值時絕不妥協,作個令人尊敬的人。」這裡的「一旦」(dès que)便足以說明:沒有一種權力天生是好(bon)到足以讓哲學家與之結盟的。傅柯在此很清楚地與他當年的那些毛 派同志分道揚鑣了;他拒絕了那種威權體制下英明偉大的領導人形象,拒絕了人民公審與忠誠化的知識分子形象。在他的批判砲火下,毛派人士的夸夸之言便被揭露了出來;如同政治上的「化身」(avatar)一般,這些毛派人士將持續降格委身於國家的種種狀況下。而這與傅柯完全不同,傅柯透過對站在鄙民這邊的這被置換了的政治進行描繪的動作更新了行動的自由思維。

評論區 0