6月17日下午3點半,北京第二中級人民法院第四法庭,一場長達5小時的審判剛剛結束。林茹見到了別離已近600天的丈夫夏霖。

雖說是公開審判,但旁聽席只有6人,林茹因被列為證人,沒能進入法庭旁聽。庭後的5分鐘會面,她事先想著,無論如何都不能哭,「浪費時間」,可見到丈夫的一瞬,她還是哭了。

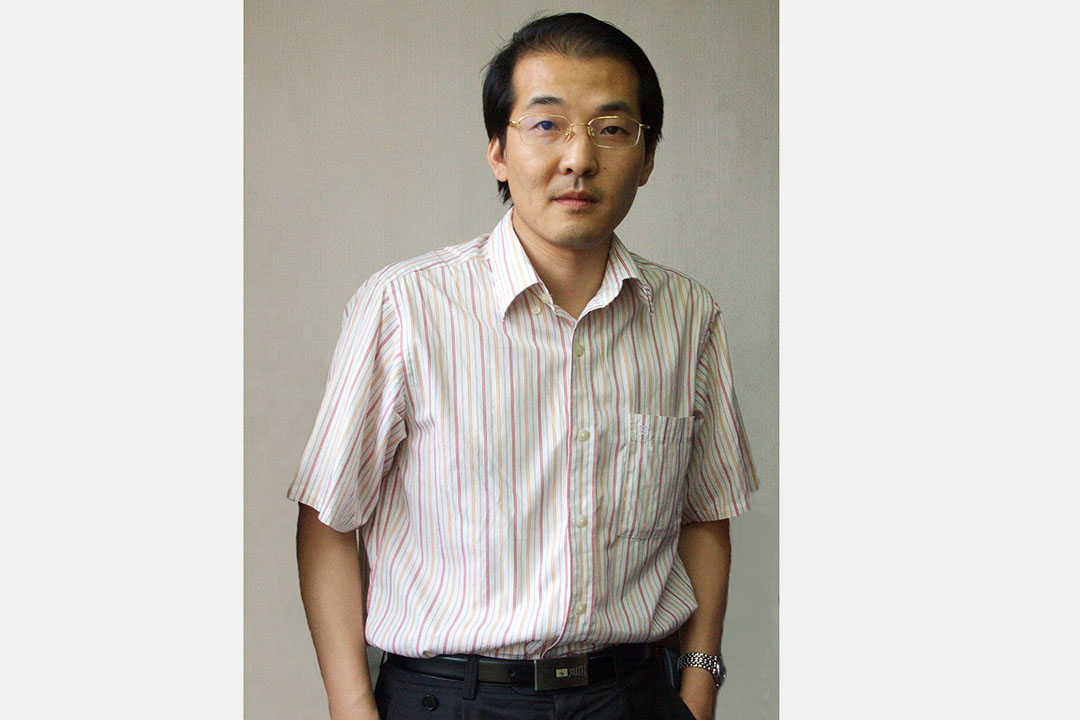

夏霖也哽咽了。林茹注意到,丈夫身上穿的那件紅白條紋襯衣,還是2014年11月8日,他被警察當著老母親和孩子的面,從家裏帶走時穿的。夏霖告訴她,一直捨不得穿,今天開庭,是同監室的五個人,一早用水杯幫他把衣服熨平的。

見面的時間實在太短,說了幾句話,倒計時的鈴聲就響了。那一瞬,他突然把妻子往懷裏一拉,法警未及制止,他們擁抱了。

此時,法院的門外,飄著小雨。來「圍觀」的人們,撐著傘,不肯散去。當警車從法院駛出,他們一起大聲喊著「夏霖!」人們希望著,這聲音能傳遞給囚車中的那位律師,給他一絲安慰和勇氣。這些人裏,有夏霖的同學、一位專程從山東趕來的律師。還有一位老人,背著一個粉紅色的水壺,已在法院門外站了一天。他是崔英傑的父親。 10年前,夏霖為刺死「城管」人員的小販崔英傑辯護,並最終保住了他的生命。

「我不做政治辯護,將來誰為我做政治辯護?」丁錫奎律師這樣問。

一年半前,夏霖為被捕的郭玉閃擔任辯護律師,郭玉閃是著名民間智庫「傳知行」創始人,不久後,夏霖本人亦被帶走。他的妻子林茹收到的刑事拘留通知書上,稱夏霖涉嫌「賭博」和「詐騙」,被羈押於北京市第三看守所。被帶走後一個月,夏以「涉嫌詐騙罪」被正式拘捕,並轉至北京市第一看守所羈押。

「我無罪。」夏霖在最後的法庭陳述中,為自己辯護。

檢方指控夏霖涉案金額達1000餘萬元人民幣,知情人士稱與夏霖和朋友之間的經濟來往有關。他的妻子林茹對媒體表示,夏被捕前並沒有接到任何人和司法機關索取和裁決債務的通知和文件,夏亦曾向她傳話稱如果是向朋友借款,自己絕對有能力償還。

夏霖的兩位代理律師──丁錫奎和王振宇,堅持為他做無罪辯護。丁律師認為,這起以「賭博」立案、最終以詐騙起訴的案件,是一起「為追訴而追訴」的政治案件。 知情者介紹,庭前,有關部門曾向律師施壓,提出三條,不能中途退庭,不能媒體「炒作」,不做政治辯護。最後一條,被一貫低調的丁錫奎律師回絕了。

「我不做政治辯護,將來誰為我做政治辯護?」丁律師這樣問。

「八九」底色:「此生不做鷹犬爪牙」

1992年,22歲的夏霖從西南政法學院(現為西南政法大學)畢業,分配到貴州省遵義市公安局工作。這年7月,夏霖沒有去公安局報到,而是到貴陽投奔哥哥夏洪,備考當年的全國律師資格考試。

「他總覺得,做警察是幹髒活,」夏洪說。夏洪從北京大學的古生物專業畢業,陰差陽錯,卻成了貴州的一名警校老師。夏霖案開庭當天,他作為唯一的家屬代表,旁聽了整個庭審。

夏洪說,夏家祖輩在四川自貢,父親當年大學畢業到貴州支邊,在遵義當了一輩子中學教師。弟弟夏霖,從小喜歡古詩詞,有俠客夢,大約總想著匡扶一些什麼。 「他對朋友兩肋插刀,我並不奇怪」。

1988年,夏霖考入西南政法學院。當年的西南政法,聲望正隆。作為全國五所司法部直屬的法學院之一,西南政法出了賀衞方等眾多中國法學名家。在那裏,夏霖受到良好的法學訓練,包括刑偵專業實踐等。然而,對他影響最大的,卻是1989。

那個夏天,夏霖和他的同學,在重慶歌樂山下,一起宣誓:「此生不做鷹犬爪牙」。

那一年,他剛上大學一年級。他曾多次給朋友們描述當年的經歷,那個黑色的初夏,在他的講述中,卻多了一些浪漫:

5月的某天,他和同學們在重慶市政府門口靜坐,軍警要清場了,他們圍坐成團。燈關了,一片漆黑,又下起小雨。或許是害怕,或許是寒冷,19歲的夏霖開始發抖。這時,一位不認識的師姐,從背後輕輕地擁抱了他。

這温柔的一瞬帶來了光明。就在那一刻,增援的同學趕到了,燈亮了,廣場上一片歡呼,清場中止,他們勝利了!

作為朋友,郭玉閃曾無數次聽夏霖講起這段故事。那一刻於他刻骨銘心,愛與黑暗對峙,最終光明降臨。但這青春的勝利隨即飛逝,如八十年代的理想主義一樣短暫。槍響了,一起都變了。

那個夏天,夏霖和他的同學,在重慶歌樂山下,一起宣誓:「此生不做鷹犬爪牙」。他曾給朋友、資深調查記者王和岩講述,那一刻,自己撕碎了共青團員證書,「從此,就再也不是黨的人了。」經濟學者温克堅也記得,有一年在西湖邊上尋常聚會,說到「八九」,夏霖突然嗚咽,淚如雨下。

在郭玉閃看來,「八九一代」是夏霖的底色。當年許多人被生活和時代推著向前,但其中有些人,心中始終有一團火。 「夏霖有很多缺點,卻從沒有忘記初心。」

1992年,當年就通過了律師資格考試的夏霖,到貴州省經濟律師事務所工作,這是當時貴州唯一的官辦律所,辦公室就在省高級人民法院裏頭。他呆了兩年。此時,貴州開始試點私人辦所,他便和所裏的另外3個人一起出來,創辦了貴州輔正律師事務所,這是貴州最早的合夥律師事務所之一。那一年,他24歲。

整個1990年代,經濟發展,律師「吃香」,夏霖的律所不缺業務,商業案件居多,他也逐漸過上了體面的生活。當時的茅台酒廠改制,他是法律顧問,也常有好酒可喝。

1995年,他和林茹結婚。妻子嬌小美麗,是賢淑的客家傳統女子,岳父是貴州省的老公安。 「大男子主義」的夏霖,不幹家務,只賺錢養家。安逸的生活一天天繼續。貴州賭風興盛,「推麻」(註:打麻將)為樂,夏霖也不例外。直到有一天,他從牌桌上下來,突然在電腦看到余世存的一篇文章──《八九一代人是醜陋的》。

「當時就驚出了一身汗,覺得自己太墮落了,」他曾這樣對郭玉閃等朋友說。

這成了他離開貴州的直接誘因。林茹也證實了這一點。2001年,他到了北京,送兒子上了「不用帶紅領巾」的私立學校,自己則去讀北大的民商法研究生班。

「資方律師」的選擇:「我要進去了,你也給我好好整!」

「夏霖總是對別人說,他的人生是被我帶偏的,沒想到的是,最終,他因我系獄,」39歲的郭玉閃說。

2015年9月,郭玉閃在被關押將近一年之後,以「非法經營罪」取保候審。在他獲得自由時,他的辯護律師夏霖已被關押10個月。

他們相識在2001年前後的北大。那時,一批公民運動的思想者和行動者,正在初興的互聯網上嶄露頭角。郭玉閃當時在北大讀政治經濟學碩士,在北大BBS論壇「一塌糊塗」上,他是公民生活版的活躍分子,也是青年行動者中的佼佼者。在茅海建的近代史課堂上,他遇到旁聽生夏霖。「我們是臭味相投。」郭玉閃說。

他們都喜歡飲酒、論辯。 2014年,郭玉閃在獄中時曾用詩回憶那段生活:「當年匹馬入京城,年少張狂五嶽輕。朋輩呼求唯快意,風雲嘯聚任豪情……」

2004年之前,郭玉閃常在北大靜園組織草坪沙龍,請一些獨立學者來沙龍與年輕學子分享。校方不能明著驅趕,每次沙龍,便開始澆灌草坪。2004年9月,「一塌糊塗」BBS被關閉,郭玉閃和朋友們在靜園草坪聚會抗議。那個下午,夏霖揣著他的律師證,徘徊在被水浸過的草坪外。參加抗議的每個人,都給夏霖寫下了授權委託書。

2006年,郭玉閃牽線,王振宇律師等人成立了北京義派律師事務所,依託於中華律協憲法與人權委員,主要辦理一些公民法律援助案件。夏霖當了第一任的義派所主任。 「義派」,是從英文「impact」音譯而來。意為「影響」,表明了他們希望通過個案影響制度的理想。

郭玉閃說:「我要進去了,你給我好好整!」夏霖回應:「我要進去了,你也給我好好整!」

在這之前,夏霖曾糾結過,差點回了貴州。郭玉閃記得他們還一起喝了告別酒。但他終於還是回來了。「在貴州,他自稱『資方律師』,吃香喝辣的,最終,他還是徹底告別了那種生活,把自己和公共領域連在了一起,」郭玉閃說。

2007年,郭玉閃成立傳知行研究所,做出租車行業研究、稅務研究,也介入對三聚氰胺毒奶粉所致的「結石寶寶」的救助等。 2012年,他參與解救山東盲人維權者陳光誠,批判的思想與行動不斷走向縱深,最終,牢獄之災迎面而來。

2014年10月,郭玉閃被抓,與十年前北大靜園草坪一樣,夏霖成了辯護律師。

在公民行動的道路上越走越深,他們對彼此的處境,都有心理準備。2014年5月,浦志強被抓之後,郭玉閃回憶,在夏末的夜市上,幾個人一邊討論對策,一邊碰杯。郭玉閃說:「我要進去了,你給我好好整!」夏霖回應:「我要進去了,你也給我好好整!」此時,旁邊的傳知行研究員黃凱平也湊過來,為他們「作證」,三人一起舉杯。

之後不到兩月,在香港「佔中」風暴的席捲中,他們三個,全都「進去」了。

如今,郭玉閃重獲自由,黃凱平也回到了家。而夏霖,在被關押582天之後,迎來審判。

只戰法庭:「政治案件法律化,法律案件技術化」

作為律師的夏霖,對自己的專業技能頗為自負,常以「技術派」自居。2006年他曾代理的崔英傑案,就被認為是「技術派」辯護公共議題的成功個案。

崔英傑,退伍軍人,為養家餬口,在北京擺攤。城管要沒收三輪車,他跪地請求,而不被允許,激憤之下,刺死了城管李志強。之後,北京授予死者李志強「革命烈士」稱號,崔英傑則面臨被判處死刑立即執行的危險。

10年過去了,崔英傑的父親還記得初見夏霖的情景,他們全家把夏霖當作了最後的救命稻草。林茹則記得,那年,兒子10歲,看報紙,突然對爸爸說:你去幫幫他們吧。

「我平時又不說過多的話,都是決戰法庭,沒事的。」

「他確實為崔英傑案傾注了心血,」哥哥夏洪說。他到現在還記得弟弟的辯護詞,闡述了城管制度的弊病,向死者家屬道歉,也有對「引車賣漿者」民生疾苦的描述,「感情和理性結合得很好。」郭玉閃則認為,崔英傑案中,夏霖最高明的一點,是在輿論尚未被點燃之前,提前給全國人大寫信,詢問城管是否屬於國家公務員序列,並獲回函,確認了城管不屬於公務序列,這就使崔英傑「妨害公務」的罪名無從被談起。

李瑾記得,當時輿論非常熱烈,法學界還舉辦了針對城管制度的研討會,夏霖思量再三,沒有去參加,是怕惹怒法庭,「盡可能地為崔英傑著想」。

最終,崔英傑被判處死緩,保住了性命,這是一個律師所追求的不錯結局。自此,他也對自己的「技術派」觀點更有信心。 「律師的舞台就在法庭之上,」他帶著專業的驕傲,也曾安慰擔心自己的哥哥:「我平時又不說過多的話,都是決戰法庭,沒事的。」

也是在崔案之後,他受浦志強律師的邀請,加入了華一律師事務所。

夏霖掛在嘴上的一句話是:「政治案件法律化,法律案件技術化」。但他的「技術派」處理方式,放在中國的環境裏,用武之地不多,更常常被真正從事政治反對的人批評。

譚作人案就是典型一例。四川地震後因追查倒塌學校細節,被訴以「煽動顛覆國家政權」的作家譚作人由華一所辯護。譚作人的夫人王慶華,至今記得那次開庭的細節:

律師要說的話,幾乎全部都被法官打斷,而當女審判長敲響法槌,宣布擇日宣判時,夏霖一下子就跳起來,指著審判長的鼻子,用四川話大罵:你把老子們的證人名單騙起去,就是為了把證人堵在法庭外面,真他媽的太卑鄙了!格老子把西南政法大學的臉丟盡了!四川公安搞出來的爛事,你格老子去頂啥子雷……

那天開完庭,門外有200多人在圍觀,夏霖後來向朋友們回憶,來圍觀的人們在鼓掌, 「我眼淚又快下來了,一扭頭,進了衞生間,」他得意於自己當時「忍住了眼淚」。

不介入政治的「偽裝」不堪一擊

夏霖代理了不少人權案件,卻不希望被貼上「人權律師」的標籤。有記者曾在報導中提及他是人權律師,反被他指責了一頓。他認為:「不貼標籤,才是對自己的保護。」

原立人大學的李英強曾經認為,夏霖當然對體制有很清晰徹底的認識,但他一直在行動中小心翼翼地不撕破臉皮,試圖維持與體制的和平共處。

他反倒樂於被認為自己耽溺於「吃喝玩樂」。「他一直喜歡鬥地主。貴州的風俗便是這樣。他喜歡賭,我知道他的毛病。但真沒想到最終在這個毛病上出事,」哥哥夏洪說。

但不管是「技術化標籤」,還是「偽裝」不介入政治。當時局惡化,夏霖的自我保護,其實也就不堪一擊。

「律師不可能擔當革命者的角色,但可以做一件事,就是用個案推動法治,一個案子再大,我也就是個律師。還是通過案件影響一個個知道案子的人,」 律師王令說。

「多數的此類案件,其實是一個邏輯。例如對郭玉閃,先是尋釁滋事,做不成,就成非法經營,」萬聖書店老闆、與夏霖認識十年的劉蘇里認為,當局對夏霖沒有以政治罪名抓捕,而是以「詐騙」這一罪名來處理,這一開始,就讓同情者心中有了顧忌。

在劉蘇里的印像中,夏霖比較「狡猾」,自己做的事不太說,這也使得外界並不很了解他:「他是個低調、以當事人利益最大化、發揮一流辯護技術的律師。也因此,他的付出和知名度並不匹配。」

夏霖案偵查階段的代理律師王令則說:「他做的抗爭性案子,也只是一部分。平時做的多的,還是商業案子。他也常說,代理貪官、黑社會的案子,收錢不能手軟。」

當技術派律師遇見「技術化」罪名

2014年11月9日,夏霖被抓,案由是三個月之前的一場賭博。之後,夏霖的罪名被升級為「詐騙」。而檢察院指控提出的幾位債主,都是他有經濟往來的朋友。

最初,郭玉閃也一度被警方列為「受害人」。據郭玉閃介紹,夏霖被抓初期,警方曾再三要求他指控夏霖詐騙,被他拒絕了。 「其他幾位,失去人身自由一段時間,又都是生意人,壓力之下,只好控告他借錢不還,」知情者介紹。

王振宇律師認為,這種國家非要出面去替私人「討要藉款」的行為,正暴露出了夏霖案的「政治特色」。但「詐騙」的聲名,有效影響了輿論對夏霖的關注。

另一個事實是,夏霖長期以「技術派」自居,與其他勇於在公共領域發聲的「死磕派」律師保持著一定的距離。

從2013年以來,中國律師裏開始出現「死磕派」,他們在案件中與官方「死磕」程序,熟練運用互聯網和自媒體,發聲揭露不公,往往讓司法部門被動尷尬。 2013年,貴州「小河案」,以及其後的「北海案」,死磕律師抱團取暖,爭取律師權益,一時風生水起。在律師周澤看來,夏霖一向與「死磕派」團體保持距離,過去也較少參與到死磕律師的維權過程中來。在一些個案中他採取的策略,也得罪了一些律師界的朋友。

「我始終認為,律師是一個很有行動力的職業共同體,只要不是聽命權勢鼓點起舞的敗類,律師間無論辦案方向、理念有怎樣的差異,個人關係上有什麼問題,關鍵時刻,還是應拋開歧見和隔膜,團結起來,」倫理學者肖雪慧說。而一直關注這個案件的作家徐曉,則認為,對律師來說,可以當自己的技術派,但必要時,也一定會去支持死磕派。 「我內心有自己的看法。但面對公共空間,永遠選擇與專制對立的道路。」

律師王令則依然支持夏霖:「法律人本能地反對以行為藝術的方式來表達觀點,法律人的舞台應該在法庭上。你可以質疑,但要就事說事,而不是預設立場。 」

「律師不可能擔當革命者的角色,但可以做一件事,就是用個案推動法治,一個案子再大,我也就是個律師。還是通過案件影響一個個知道案子的人,」 王令說,越是環境惡劣,越要「保重有用之身」。

夏霖的妻子林茹說,丈夫被帶走後,警察找過她兩次。告訴她,「夏霖壞透了」、「我要是你,早就和他離婚了」…「我就問他們。他那麼壞,那你們查到他有別的女人嗎?警察愣了一下。說,還沒查到。」

最近她常常夢見他,「在夢裏,他穿灰衣服,短髮,好像在監獄裏,一個電子屏幕上有他的名字,我總是非常擔心,」她說。丈夫正與這時代最嚴峻的問題迎頭相遇。「我想過,無論是什麼樣的結果,無論外界怎麼看待他,我都會等他回家。」

更正:用

似乎有錯字?「勇武之地」➡️「櫻武之地」?

謝謝讀者!錯處已經修改

欲加之罪。。。。。

以卵擊石 碰出一群無賴

寫得太好了!