【編者按】:被喻為「最後的希望」的巴黎氣候大會仍在進行中,一百多個締約國是否能夠簽署具有普遍約束力的協議,攜手合作控制全球升溫,還是未知之數。然而,這個影響地球未來的重要大會,並沒有得到大眾相應的重視。環境污染、氣候危機,明明很近,卻又似很遠。

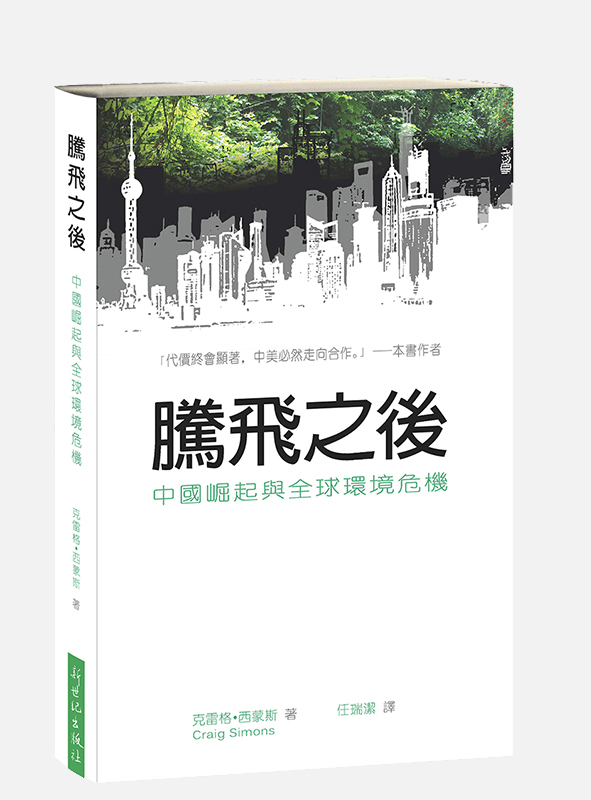

克雷格‧西蒙斯(Craig Simons) 是前資深駐華記者,在亞洲生活和工作長達十餘年,曾經在亞洲數十國做過環境問題報導。《騰飛之後──中國崛起與全球環境危機》一書,是他花了三年多年時間調查的成果,透過深入報導和詳實的數據,揭示出中國崛起如何迅猛地改變着物質世界的面貌。全書分為四大章節,第一章「中國的基線」主要談長江的水質污染和三峽大壩工程對環境的遺害;第二章「命在旦夕」講述生物的滅絕危機;第三章是「逝去的森林」;第四章則談「變暖的大氣層」。

端傳媒獲得「新世紀出版及傳媒有限公司」授權刊載此書,將會從書中挑選和節錄出數篇精彩篇章,逢週日連載,以饗讀者。首篇為本書的前言節錄。

《騰飛之後──中國崛起與全球環境危機》

作者: 克雷格· 西蒙斯(Craig Simons)

譯者: 任瑞潔

封面設計: Renee Chiang

出版社: 新世紀出版及傳媒有限公司

出版日期:2015 年1 月

前言

(節錄)1996年我作為美國「和平隊」志願者首次來到中國,那時我對這個國家幾乎一無所知,只記得幾節提到毛澤東的歷史課,以及在電視上看到的1989年天安門事件報道。總的來说,中國是我所受教育的空缺地帶。唯有它的發展規模令我震撼:我感到中國會在21世紀扮演重要角色,因而想要更多地了解這個國家。

有兩年時間我住在中國西南部四川省的一個小城市——彭州,那是個彷彿與世隔絕的地方。我在一所培養中學教員的大學教英語,教室裏沒有暖氣,冬天學生們都戴著帽子、手套,穿著厚重的衣服來上課。當地人出門幾乎只有步行和騎自行車兩種方式,如果需要去比較遠的地方,我會攔一輛三輪車,每趟收費3元。那時還沒有能提供網絡的咖啡館,於是我只能通過寫信的方式與舊友保持聯絡,信件抵達大洋彼岸要耗費數週時間。市區最高的建築是一座略有歪斜的佛塔。

2003年我搬到北京,從事雜誌撰稿工作。旅途中,我經常為所見到的變革而驚歎。中國開始了大修路時代——1998年至2009年,公路系統總長延伸了兩倍有餘,汽車數量也隨之增長。1998年我離開彭州的時候,那裏剛剛安裝了第一盞紅綠燈;2004年我重返故地,發現市中心已經是車水馬龍。

在北京,變革來得更加猛烈。市中心的前朝皇宮紫禁城旁,安靜的胡同以極快的速度被一條條拆毀;建築工人鏟除人行道,騰出地方修停車位。變化之快連我有時都招架不及,從外地採訪回來,發現幾棟大樓都不見了,道路封鎖;才幾天功夫,商鋪已經關門的關門,易主的易主:出差不過數週,然而當我走向以前愛吃的餐館,卻發現那裏變成了一家美髮店,還有時換成了雜貨店或玩具店。

用不了多久,我就漸漸對這些變革有了預期,以至於回到家鄉馬薩諸塞州探望父母時,我都有些不適:每次回來,這裏都沒有任何改變。山頂牛排的廣告牌上還是那株四層樓高的塑料仙人掌;「蕨類植物」旅館的標識仍在1號公路邊無精打采地閃爍。看上去就像中國正狂奔向前,美國卻在原地一動不動。

***

然而,和一切重大變革一樣,中國的崛起也伴隨著相應的代價。國內不平等現象愈演愈烈,達到歷史最高水平,甚至比美國還要嚴重。中國工廠和煤礦的現狀只怕連查爾斯·狄更斯(Charles Dickens)看了都要瞠目結舌:政府官方數據顯示,1949年以來有25萬中國人死於煤礦,還有專家懷疑這一數據系謊報,遠低於真實數字。在中國,進城務工的農村人能找到工作就很滿足了,很多人拿著很少的報酬幹著過重的活兒,大都處於被剝削的位置。我報道過一些平民悲劇:城市居民的資產被腐敗官員強行奪去,農民在賣血時感染艾滋病毒,社會活動家因呼求更多的政治自由而鋃鐺入獄。

在諸多問題之中,要數國內污染危機最能反映中國脫臼般的成長所遭遇的慘痛教訓。早在20世紀90年代末,發展造成的環境問題就已經凸顯出來。我還是「和平隊」志願者的時候,經常坐在五樓的公寓陽台上看書,風迎面吹来,從附近的一座工廠捲起大量煙塵,每翻一頁書都有灰粒滾落,留下淡淡的灰色印跡。公寓旁有條小溪,卻已經被垃圾堵塞了,散發出下水道般的氣味。溪水上有一個工廠的排污口,向裏傾倒濃稠的紅色液體。中文進步一些後,我看懂了工廠的標牌,原來它是做溫度計的,生產過程中要用到汞,這種能干擾大腦和神經系統的強神經毒素。

新聞與報告中也充斥著不容樂觀的事實:中國5.6億城市居民中,只百分之一能呼吸到符合歐盟安全標準的空氣;世界銀行一次調查顯示,世界污染最嚴重的20個城市裏,有16個在中國;中國半數河流的水質之差,必須經過極其昂貴的處理才能被人使用;東南部的降雨酸度堪比醋液;地下水資源正迅速枯竭;沙漠每年擴張的面積相當於一個康涅狄格州。

探究細節,往往更加觸目驚心。科學家觀察流經中國東北工業區的松花江發現,水中的汞濃度比上世紀60年代日本水俁病事件時期還要高出五倍,當時日本有數千人因汞污染中毒。在中國中部的一座小村莊採訪時,村民向我抱怨毒素泄露造成多人患癌而死——一年半的時間裏,有25人喪生,其中最年輕的只有17歲。聯合國開發計劃署中國代表處主任告訴中國官方,「中國水質與空氣污染對健康造成的負面影響每年要奪走40多萬國人的生命」並耗費9%的國內生產總值。

數據發人深省,但是對我的中國朋友們來說,惡化的環境已經成了新的常態。我的美國讀者更是以好奇而非憂慮的心情來看待這些問題。至於我,已然學會了與污染共存:看到如未乾混凝土一般的天色,我就不會騎車;我放棄了吃魚,只在室內泳池游泳。

***

2005年,我接下了替多家報紙撰寫亞洲報道的任務,從此踏上亞細亞大陸之旅。途經一個又一個國家,我得知中國的環境危機已經波及到了國境之外。首爾的一位大學生朋友告訴我,從中國刮來的沙塵暴連綿數日,韓國人只好閉門不出。金邊的一位環境學家表示擔心中國的大壩建設會扼殺柬埔寨的捕魚業。印度尼西亞婆羅洲一所猩猩孤兒院的院長則擔憂中國對木材的需求可能將野生猩猩推向滅絕。聯合國曾發出警告稱,到2022年,印度尼西亞的大部分原生林將會消失,在那之前低地叢林將先被砍伐殆盡。砍下的木頭有許多——或許可以說大多數——被運往中國。

我從報告中探尋中國的需求如何帶動對野味的喜好——包括大象、犀牛,甚至海馬、野菌,進而使偷獵行為愈發猖狂。後來一個朋友轉給我一封來自NOAA生態學家羅伯特·皮特曼(Robert Pitman)的信,讓我深受啟發。皮特曼認為,長江特有的一種江豚之滅絕(這也是頭一種覆滅的大型動物)「不過是人類活動的間接產物:是市場作用和我們整體生活方式的犧牲品。」

皮特曼還寫道,江豚的逝去「為世界許多地方的未來提供了縮影,預示生物集群滅絕將如期而至。」我把這封信打印出來,釘在了自己的書架上。

此後搜集資料的過程中,我開始把一個個單獨的事件看做是巨變的先兆,決定去探究中國的強大令世界環境發生了怎樣的變化。我不局限於單個現象,致力於尋找一些有代表性的地點,能反映大量像中國這樣追求西方式富裕物質生活的國家(包括印度、巴西、俄羅斯等)會走向怎樣的未來。中國,世界上人口最多、發展最快的國家,似乎正在引領一場前所未有的環境變化,而我希望從這場變化中了解我們在這顆愈發擁擠、忙碌的星球上所應遵循的生存之道。

***

讀的文獻越多,我越感到中國崛起之機恰巧趕上了環境抵達臨界點的時刻。對中國未來發展預測的關注越多,我越相信當後代歷史學家回望21世紀時,會認為中國最大的影響不在經濟或政治上,而是在環境上。他們很可能依據中國令物質世界發生的改變來評判其歷史。

要想了解中國需求的膨脹潛力,有一點必須緊記:在中國,雖有日漸興盛的富人階層,但大多數人民還是處在窮困之中。2011年中國人均收入不到4,000美元,是美國的十一分之一。然而和美國一樣的是,這些收入的分配是不均衡的:數億中國人仍然缺乏西方世界裏習以為常的基本物質享受——獨棟家庭公寓或住宅,汽車,個人電腦,洗碗機等等讓消費者生活更加舒適的商品。

此外,不妨將一名普通中國人和一名典型美國人的資源消費能力做個對比。通常來說,一名美國人每年平均消耗13,647千瓦時的電力——足夠136,470隻100瓦燈泡同時照明1小時。他能用掉933加侖原油和2,156立方米天然氣,能排放大約18噸二氧化碳,吃掉238磅肉,每天丟棄4.5磅垃圾。幾乎可以肯定,他擁有一輛車。

相比之下,中國老百姓的生活簡直像佛蒙特州的風力農場一樣綠色環保。他只需要上面那位美國人18%的電力,10%的原油,以及不到5%的天然氣。他排放的二氧化碳還不及美國人的三分之一——而且是在近些年中國資源需求量翻倍的前提下;吃掉的肉也只是美國人的一半。雖然中國在2010年超越美國成為了世界最大的汽車市場,但一個普通中國人很可能還是供不起車。(2008年數據,中國每28人中才有1人擁有機動車。)

中國人民的生活方式看起來較為環保,卻是建立在其經濟階段的條件限制而非綠色理念的自主選擇上。他們的生活水平終將向西方靠攏,不知是喜是憂(應該主要是憂)。

***

所以說,這不是一本僅僅針對中國的書。它探討的是數十億人——包括中國人,以及緊隨其後的印度、俄羅斯、巴西等發展中國家的人民——都開始過上西方國家所享有的富裕物質生活,這一變化背後有何意義。寫這本書,我必須摒除一些干擾理智思考的東西。要處理的第一個問題就是如何把中國放在大的歷史背景中考量:環境變化首先是由美國、歐洲、日本、澳大利亞等如今的富裕國家促成的。針對這一問題,我在書中寫入了生物多樣性、世界森林以及氣候在20世紀的發展歷程,作為中國崛起的背景資料,同時也提醒讀者,我們現在看到的環境變化其實是幾代人作用的結果。

還有一個更加棘手的問題:在這個全球化的年代,把中國對環境的影響完全孤立看待是不可能的。舉個例子,中國人購買的虎皮和虎骨多半來自印度偷獵者。而且老虎所處的危機也歸咎於人類社會整體對虎群棲息地的蠶食:印度農民砍伐林木闢作耕地後,總不想看到原本生活在這裏的野生大貓科動物覬覦自己的牲畜;獵人捕殺的物種很多也是老虎的食物。

同樣的,中國雖是世界最大的溫室氣體排放國,但其中大概三分之一是為了製造出口商品而產生的。出口商品上獲取的利益幾乎全部流入了這些工廠和商鋪所屬的外國企業,以及在全球倒騰貨物的中間商。而且,這些商品的最終買家還是外國人,讓他們享受了低價帶來的優惠。綜上所述,我們還能說都是中國的錯嗎?西方消費國難道不該承擔一些責任?

因此,我開始將中國視作一場大亂象的參與者,被扔進了全球這鍋已經煮得一團糟的漿糊中,促使它加速沸騰,由此觸發了無數始料未及的反應。我希望從全球相隔甚遠的各處環境騷亂中追根溯源,找到它們內在的導火索。我將這項工作看成是攮括整個地球的化學實驗:中國經濟的發展將怎樣催生更大的變革?這些變革將發生在何地?變革爆發後,世界將成為怎樣一番模樣?

為了增進對上述問題的理解,我造訪了中國消費力作用最明顯的幾個地方,發現在這個全球化的世界裏,是可以追溯到供求影響和因果效應的。一路上我開始思考一些更難以解答的問題:為什麼我們要竭力防止野生虎被捕殺殆盡?除了儲碳和防洪,原生森林的意義在哪裏?氣候變化對世界貧苦人民的危害最為顯著,那麼該如何勸說一直採取漠視態度的富裕階層關注這件事情?若我們告訴中國、印度、俄羅斯這些發展中國家的人民,他們無法像美國和歐洲人一樣索取自然資源,他們能接受嗎?告訴富人們這是個資源有限的世界,而我們正在消耗最後一點給予,是否能讓他們的慾望有所收斂?什麼才是萬全之策?

到了最後,我實在訝異於中國對全球代謝的促進作用。每到一處都有人在說著同一件事情。在巴布亞新幾內亞的北方海岸,一位碼頭工人向太平洋猛一揮臂,彷彿朝中國的方向扔了一塊石頭,告訴我巨大的一摞血紅色原木正是運往那裏。在科羅拉多州,當我向一名店主問起這個地區是否可能迎來二度復興時,她微笑著說:「中國將會需要大量煤炭。」在哥本哈根,一名環境活動家悲觀地說:「中國在氣候變化問題上沒有起到表率作用。我們完蛋了。」

旅途走到最後,中國境內的環境危機在我眼裏已經成了對這個充斥著生產力旺盛人群的世界之未來面貌的預演。我們成功將世界經濟發展到了前所未有的富裕程度,發達國家人民過著上一代人做夢都沒想到的生活。而我們取得這些成就的路上,其實並未衝破太多生態壁壘。

但中國正趕上了第二波更兇猛的需求浪潮升至巔峰的時刻。這股浪潮正在跌落,速度越來越快,將在未來數十年裏平息下去。而幾代科學家的擔憂恐怕將成現實:或許不消幾十年,地球就會變得炎熱、荒蕪、衰敗,人類只能掙扎求存。又或許我們能在一切無法挽回之前有所作為。中國中央政府的領導人能夠迅速作出政治決策,但至少在氣候變化這件事上,他們很可能要求全世界一起來亡羊補牢。

不管怎樣,是時候面對本世紀最重要的幾個問題了:我們能夠拯救僅剩的古老森林嗎?能夠保護更多物種免受傷害嗎?如果不把恆溫器調至臨界閾值,我們是否有法子在這個擁擠忙碌的世界上生存下去?個中利害,我們是否真的明朗?

要回答這些問題,我們必須首先直面一個顯而易見的對象──中國。而要解讀中國,一切必須從頭說起。

(未完待續)

(克雷格•西蒙斯 Craig Simons,美國國務院外交官,書稿完成於接受政府職務之前。書中觀點僅代表作者個人看法,不一定代表美國政府或國務院立場。)

評論區 0