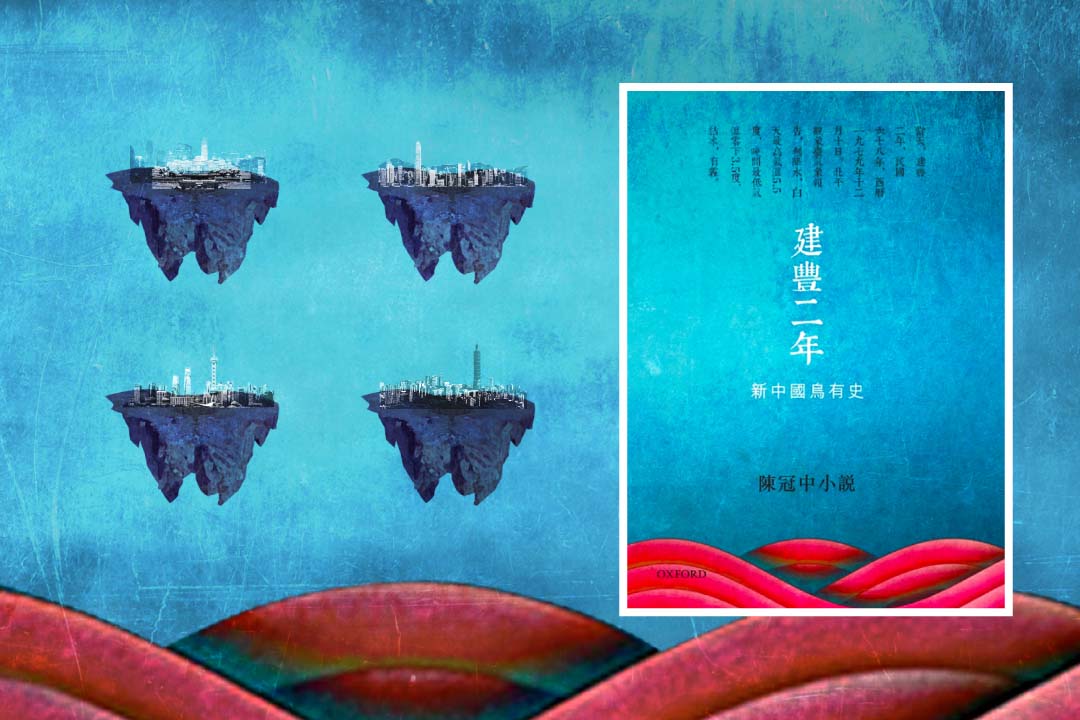

陳冠中的政治諷寓小說《建豐二年》頗引發一番關注,小說的各種機關設計(最重要的是:為什麼設定1979,台灣美麗島事件之年)及小說的各長處,王德威教授為該書台灣版寫的序論〈史統散,小說興〉言之詳矣。我想談一點別的。

王德威序論第一句就概括了這部中篇的可能性條件:「如果國民黨贏得一九四九年國共內戰⋯⋯」。這一個如果,把一票中共建國高官重臣、帝王將相驅離烏有史的舞台,讓《建豐二年》敘事時間裏1949以後的30年,展現出不同的歷史面貌:沒有土地改革(代之以台式的三七五減租)、沒有五七反右、沒有文革,沒有破四舊,沒有大躍進⋯⋯那一系列絕對可冠上愚蠢的歷史躁動;中國的現代化進程因此沒有中斷,五四一代知識人沒受到嚴重迫害,中(華民)國得以提前「大國崛起」,躍居世界強國之列,但民主和言論自由還是非常困難。讀者輕易可以讀出陳冠中的「意圖」──他是個有話要說的小說作者,似乎也不避諱意念先行,小說裏的「言外之意」也清楚得不像是在「言外」。

相較於這如果造成的總體化變遷──政治、經濟、文化、外交、地緣政治、數億子民的生命史──相較於這過大的想像圖景,小說展示的七個個案(或七個面向),未免嫌少,是否有充分的概括性也相當可疑。細讀的話,會發現若干更令人納悶的現象(也許出自技術問題,或方法論問題)。

首先,這一陳冠中版《新中國未來記》完全是以台灣經驗為參照的,似乎沒有顧慮到,台灣那麼小的島推得動的政策,在中國大陸那麼龐大的空間裏是否能那麼平順的遂行。譬如三七五減租,蔣政權在台灣作為「外來政權」並沒有血緣與地緣的牽絆;然而在中國大陸,所有高官都有他們縱橫交錯的宗族、方言群、師生、婚配、世交的複雜瓜蔓親(譬如蔣介石就愛用浙江人),因此關說、朋黨這些舊官僚文化一直延續到眼前當下,甚麼事都講究「差序格局」,法律後於人情,很多改革都徒具虛文。如果有革自己家族的命的意志,早就去當共產黨了。

又譬如敗走北疆關外的共軍,就那麼單純的被流放克里米亞,從此煙消雲散?數十年組建、埋伏於全國各個機關、組織的綿密的地下黨網絡,就那麼容易徹底被拔除──顯然,這又是台灣經驗的投射。1950年台共首領蔡孝乾被捕後,隨即叛變,把一干同志都招出來,軍警順藤摸瓜,台共迅速瓦解。但那是台灣啊,地方小,逃無可逃、退也只能退回中國大陸。即便那樣,也要十多年的戒嚴白色恐怖來全面肅清。很可能,作者用台灣的小版圖來想像那「打贏國共內戰」、佔有中國大陸領土的中華民國,以致若干細節都有「放大的小腳」的感覺。

這巨大的如果,似乎被某種有限的視野和技術牢牢限制住了。

也許因為太刻意採用講史的敘述方式,真實歷史的參照常成為這烏有史的緊身內衣。因此,「在華府還改不掉對國府頤指氣使習慣的晚近時期」之類的陳述似乎只是照搬長期依賴美援的小民國台灣的歷史經驗,用來指陳大國崛起的大中華民國,總有牛頭不對馬嘴之感。

「六七年老總統在梨山這個由榮民開闢的休養地」(麥田版,頁114)更令人納悶,沒有百萬軍民的敗走台灣,哪來「榮民」;如不是在地小人稠的台灣,難以安頓龐大的軍人新移民,又何需開墾中央山脈高海拔地質脆弱的梨山?「老總統自六八年遇到車禍後,身體快速走下坡,陽氣漸漸息微,」(頁123)蔣介石在台北陽明山車禍是1969年9月16日,那是晚年蔣氏健康走下坡的轉捩點。小說雖然沒有寫明車禍地點,也略略挪動車禍時間,但歷史主人公的遭遇處處還是依着既有的歷史版本走。

甚至那地理,感覺就是香港、台灣,頂多再加上西藏。小說裏異議知識分子聚會的北平,建豐所處的南京,感覺就像是台北,當然,那也因為台北的路名街名原就是民國意志的投影、中國地圖的縮影──嚴格意義上的縮影。小說裏的上海與廣州,都是香港主體位置的延伸,也是香港小說常見的布置。因為殖民地香港的物質繁華和文化繁盛,相當程度上也得利於1950年後廣州、上海熄燈,人才和資金急速的湧入,所謂的「亞洲四小龍」也都直接間接得益於此。廣大的中國版圖(尤其是內陸)沒辦法在這樣的小說裏展開,而呈現為空白。因為作者選擇的敘事方式,並沒有藉由主人公的行動,深入內地,以開啟風景的深度。

這巨大的如果,似乎被某種有限的視野和技術牢牢限制住了。

這一如果原該讓那些在真實歷史裏被人民共和國時空嚴格拘束的歷史主人公得到全面解放,然而在《建豐二年》裏,卻經常不是那樣的。少了文化淪亡的災劫背景和動力,新儒家依然是那樣的新儒家嗎?在《建豐二年》裏,卻是的。它如何防止被官方化為一種意識形態教條(如50年代後台灣的狀況)呢?烏有史不響。沒受到馬克思主義唯物論教條毀滅性傷害的史學和哲學,又將是怎樣的景觀?烏有史不言。學術想像的貧乏,也體現在陳寅恪錢穆等史學巨擘的缺席上。如果中研院不必遷徙,傅斯年董作賓李濟等不必遷台,傅雷和陳夢家等不必自殺,在正常的時間裏、在各自的盛年裏,又會完成怎樣的學術巨著,也都想像的留白了。

少了冷戰體制的學術對立,張愛玲就不需要夏志清的抬轎,也不會失去她的小資讀者。不必去國離境,不必嫁給過氣的洋人老作家⋯⋯

身為文學工作者,我最關心的還是文學本身的問題。〈樹森與歐梵〉一章充分體現了中國現代文壇(也許包括作者本人)的諾貝爾獎情結。但那不是重點。諾貝爾獎焦慮,不過是承認政治的焦慮,對文學本身沒那麼重要,烏有史的邏輯其實可以更超然一點,讓文學的自主邏輯走得更遠一點。

這章考驗陳冠中自身對中國現代文學未來的想像。

如果沒有1949以後中共二十多年的政治消耗,五四一代的文學天才得以較正常的發展,會是怎樣的局面?〈樹森與歐梵〉展露的圖景,其實蠻令人失望的,但那也許也最能說明這本書的問題(作為小說,這章一定程度指涉自身)。老舍施蟄存是否能寫出曠世鉅著暫勿論(依小說的可能性邏輯,寧可信其有),林語堂顯然是被抬舉了(也許他是作為現實歷史裏可能更平庸而竟獲諾獎的高行健的隱喻);但這些都不是最重要的問題。

小說裏的沈從文「到四九年還自殺未遂」,這說明了,《建豐二年》裏常出現舊時間的干擾。如果中共被逐出關外,郭沫若之流如不是見風轉舵投靠國民政府,就得遠走他鄉。1949年沈從文就不必自殺,此後也不必。政治平靖、經濟好轉後,文學理應能獲得較大的自主空間。集鄉土小說之大成的《長河》當真完成後(現今的版本不過是原計畫的四分之一),真正在等待他的或許是他外祖父家(黃永玉家族)深不可測的家族故事(沈從文,〈來的是誰〉),以及妻子娘家的「張家舊事」(另一個官宦世家)。但那會是魔幻寫實嗎?依沈從文40年代以後抒情主義的發展來看,也許會更深入開展一種和西方史詩式的現代小說觀念不同調的小說,一種「不像小說的小說」,或許能創造一種簡淡至極的,遊走於詩、散文、小說,一種新的中文小說文體。

《建豐二年》裏錢鍾書依然寫不了《百合心》。錢鍾書《百合心》手稿的「遺失」多半是個隱語。即便真的在抗戰的流離裏遺失了,以錢的博聞彊記,又正值盛年,才不過數年,自己寫的東西會想不起來嗎?以錢的愛炫學愛挖苦人,一旦沒有政治顧忌,文體多半還是處處引經據典的俏皮文。但我們也許期待他寫一部中國的《神曲》,援古詩文入小說,開創一種非博學鴻儒不能為的,介於駢散之際的,新的中國式的博雅文體。另外,同樣值得重視的應是錢的學術文章。如果有二三十年寛裕的時間,寫部多卷本通古今之變、匯中西於一爐的《比較詩學》、《中國詩學》,堪比美奧爾巴赫(Erich Auerbach, 1892-1957)《摹仿論》、弗萊(Northrop Frye1912-1991)《批評的剖析》那樣的理論鉅著者(即便他蔑視體系),應也非難事。

少了冷戰體制的學術對立,張愛玲就不需要夏志清的抬轎,也不會失去她的小資讀者。不必去國離境,不必嫁給過氣的洋人老作家,不必為不存在的美國讀者寫作,不必孤獨死在紐約的小公寓裏,她的正常走向會是如何?還會是《小團圓》、《雷峰塔》、《易經》這些辛酸而不討好、欠缺光彩的東西嗎?即便她曾說《紅樓夢》那樣的作品太高,不敢寫,但我們還是期許她為中國讀者寫一部她自己的《紅樓夢》吧,為舊世家大族寫下一曲華麗至極的輓歌(也許就叫《華麗緣》)。即便不宜譯為外文,也譯不好,那也是既有中文小說的正常走向之一。相較之下,《雷峰塔》、《易經》不過是她小說的建築工地而已,就像被高鶚續壞的《紅樓夢》後四十回。

進而言之,如果中共的革命失敗了,左翼作家的文學生產反而就不能低估了,左派的憂鬱總是格外富於詩意的(如陳映真、郭松棻)。即便必須流亡香港、日本甚至南洋、印度、澳洲,他們的挫敗感將是書寫的一大驅動力。從郭沫若茅盾吳組緗巴人艾蕪胡風蕭軍到路翎,都可能本着維護革命的理想主義,為革命本身寫下史詩式的長篇哀歌。此外,不論左右翼三四十年代成長起來的現代詩人,從何其芳、馮至、卞之琳以迄辛笛、穆旦,三十載盛年,應該都可以讓中國現代詩提前成熟,寫出響亮的傑作。

但這一章最刺眼的是蕭紅的名字赫然在列(頁189)。1942年安葬於淺水灣的蕭紅,要被「老舍六八年得諾獎」鼓舞(死於1960年的鍾理和竟也出現在名單裏),憑着《建豐二年》調度的這一個如果(即便它很大)是不夠的,還需要更多的如果。況且,以蕭紅的性情,也不見得會那麼在意諾獎。《呼蘭河傳》本身就已是現代小說的破格之作(「不像小說的小說」),頗有創體才能的蕭紅,她憑直觀寫就的小說也未必會受西方青睞。如果她能現世安穩的活着,能自由的寫作,「諾獎的誘惑」實在算不了什麼。她最大的無奈是,沒有時間。

評論區 0