清明節那天晚上,張緒夢見自己回到了老家龍門。

他其實從沒回過鄉,不確定夢裏的地方是不是龍門,但潛意識裏有種回到老家的感覺。那地方有些陰暗,他一個人在那兒漫無目的地轉悠。轉着轉着,他拐進了一條小巷,看到前方蹲着一個人,打扮得個風水先生,正低頭燒紙錢,把巷子堵得嚴嚴實實。張緒請他讓一讓,風水師便站起來,側身讓他過去,然後慢慢跟在張緒身後,一邊走,一邊問他從哪裏來,姓甚名誰。

走到另一個巷子口的時候,風水先生忽然一把將張緒拉進旁邊一間屋子。這時,他的裝束變了,成了穿公安制服的警察,還自稱是張緒的六叔,是當地公安局的副局長。張緒一時愣住了,心想自己怎麼從不知道老家還有這麼一位六叔。他們在屋裏坐下聊天,聊些什麼他記不清了,只記得那屋子窗外的景象:左側是一棵高大的老樹,樹下站着一個鬼鬼祟祟的老太太,正悄悄地準備砍樹。張緒和「六叔」幾乎同時跳起來,大聲呵斥她「滾開」,老太太一驚,轉身就跑了,那棵樹也因此得以保住。夢到這裏,張緒醒了過來。

張緒是我大弟。當他在微信上跟我分享這個夢的時候,我們一下就知道了:這個夢一定和父親有關。

「六叔」

今年三月初,照料父親的小弟給我發微信,說父親病危,已經插了呼吸機。我立即向學校請了三個星期的假,找了代課老師,馬不停蹄趕回襄陽探望。那時住在武漢的大弟張緒已經守在醫院。我們姐弟幾人輪流陪護,在襄陽呆了兩個多星期,每天進出醫院。或許是因為親人的守候,父親的狀況逐漸穩定,醫院也讓他脫離了呼吸機。主治醫生說,就眼下的情況來看,也許還能撐上一年半載,但也可能隨時惡化,畢竟他已經是91歲高齡。

我們離開不到兩個星期,父親就走了。他去世的時候,我已經回到了美國。因為剛請過探親假,不可能再次趕回去奔喪。張緒雖然住在武漢,但他一向跟家人疏離,身體又弱,三月在襄陽還感染了新冠,所以我們倆都沒回去參加葬禮,一切由在襄陽的小弟全權操辦。

南漳離襄陽約一個多小時車程。龍門雖是我們的祖籍地,其實連父親都未曾在那裏生活過。小時候,我們常聽他說起,龍門一帶張姓極盛,街頭巷尾隨處可遇「本家」。地處中原南緣的南漳,自古便是人口南遷、姓氏擴散的樞紐。明清以來,北方張姓陸續遷入,逐漸在龍門形成聚居。不過,我們這一支張家早在上世紀初就已離開。太爺爺因在編修族譜時與族長不合,憤然帶着三兒四女遷居襄陽,斷了與張家祠堂的聯繫。之後,幾代人都在襄陽紮根。

2010年,我將父母接來美國生活十餘年,一度以為他們將老去於此。誰知2022年母親驟然離世,腦癌奪去了她的生命,臨終遺願卻是將骨灰灑入太平洋,隨海水漂游世界。自那以後,父親「葉落歸根」的念頭愈發強烈,經常唸叨要葬在父母身邊。我們本以為他說的是襄陽郊外的那片荒山,因為爺爺奶奶便埋在那裏。

2023年夏,我親自將父親送回襄陽,交由小弟照料。今年三月返鄉探病,我和小弟談起安葬之事。他告訴我,爺爺奶奶的老墳地早已被政府封山,無法再添新墳。他已與父親商量,屆時便葬回龍門老家。他還出示了父親親筆簽署的「全權委託」手書。我雖心中存疑,但看到父親手跡,也無話可說。

以我對父親的了解,他是工程師出身,生前信奉科學,六十年代初曾主持設計國內首個沙上築壩的小型水庫,至今仍在運行。他常說「青山處處埋忠骨」,言下之意是看得開,對身後之事不執着。但張緒並不這麼看。他認為人是會變的,尤其臨近死亡之際,對最終歸宿的想法會發生改變。

關於張緒在「龍門」的夢,我們一致承認,這個夢實在奇異,裏面布滿了象徵:風水師、紙錢、警服、大樹、鬼鬼祟祟的老太太,所有的細節都帶着一種神秘的指向性。小巷通往未知,昏暗小屋與外界隔絕,彷彿一個「神諭之地」--在這裏,「六叔」從風水先生化身為警察,而那棵大樹,雖然面臨潛在威脅,但最終得以守住。

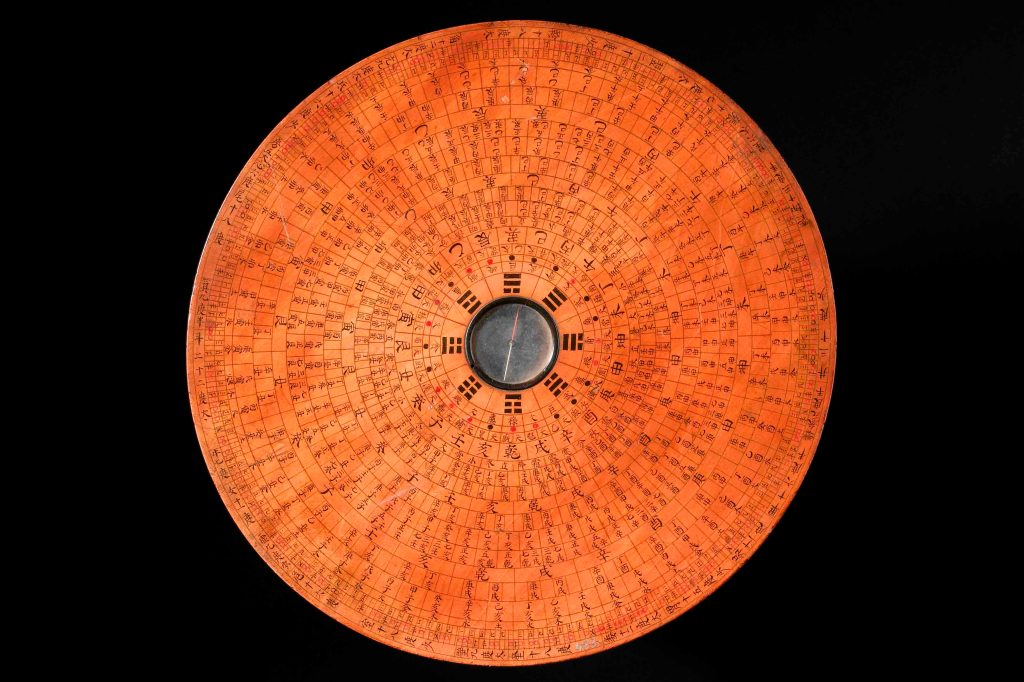

但這個六叔究竟是誰?我們從沒聽說過家族中有這號人物。連張緒這個平日喜歡研讀《易經》的人,也猜不出這位六叔的真正身份和意圖。

不過,幾天後,這個謎語便有了答案。清明節過後不久,鄭州的表姐轉給我一篇她寫的紀念我父親的文章。她是二姑媽的女兒,文化程度不高,卻一直執着於張家的家族史,陸續寫了不少相關的文字。她也親自去了南漳,參加了父親的葬禮。文章裏除了蒐集了父親和家人許多珍貴的老照片,還放了他生前寫下的一些舊體詩,甚至附上了她在葬禮現場錄下的視頻。我帶着複雜的心情讀完後,便轉給了張緒。細心的他很快注意到一個細節:由於父親在老家堂兄弟中排行第六,族中晚輩一律稱他「六爹」或「六叔」。這個稱呼,我們這些從未踏足龍門的子女,是全然不知的。

張緒由此認定,夢裏的「六叔」就是父親。這是父親託給他的一場夢。「六叔」既像是宗族秩序中缺席已久的長者,也像是國家結構裏早已程式化的公權力象徵,是兩種制度、兩套知識系統的交匯之處。他出現在夢中,在幽微的時空中顯影,不直接指路,卻以試探和轉身構成一種引導。如同神話中的中介者,他既通陰陽,也通人心,悄悄地設下一道道考驗——你是否願意回去、是否能識別威脅、是否敢於承擔未竟的責任?

「一夢不回」

我跟父親一樣,從來不是一個迷信的人。過去很長一段時間,我甚至以為自己不怎麼做夢。後來才知道,其實每個人每天晚上都會做夢,差別只在醒來之後記不記得。而真正讓我開始認真思考夢的,是榮格。

榮格認為,夢是「自然思維」(the natural mind)的一種形式,是潛意識--尤其是集體無意識--用象徵性的語言在講述它自己的故事。集體無意識不屬於個人經驗,是全人類所共同擁有、與生俱來的心理結構與內容。這樣說來,夢未必是神啓,卻往往是我們尚未察覺的現實的回聲,是通向更深層情感與歷史經驗的入口。

乍聽張緒的夢,我其實半信半疑。理性上,我仍傾向於把它歸為「日有所思,夜有所夢」--或許正因為父親剛去世,他的思念與牽掛在夜裡變成了一場夢;但直覺上,又隱隱覺得那夢裡的東西過於具體、過於有指向性,特別是關於『六叔』的巧合,更像是某種經過安排的傳遞,一種介於此世與彼世之間的信息閃現。

這讓我想起奧古斯丁在《論對死者應有的關懷》(De cura pro mortuis gerenda)中也曾講過一個類似的故事:一位父親去世後,其子捲入一場債務糾紛。債主堅稱死者生前欠款,兒子卻無從辯解。就在走投無路之際,他夢見亡父歸來,告訴他清白的證據藏在某處。醒來後,兒子依夢中指示尋找,果然在指定之地找到了那張收據,最終為父親洗清冤屈。

奧古斯丁借這個故事強調,死者或許偶爾能借夢與生者溝通,但那只是極個別、在神意許可之下的例外,絕非人死後仍能自由出入陽世的證據。我父親五歲受洗,在美國時每個主日都會去教堂做禮拜。他是否得到了那樣的「許可」,才得以託夢於張緒?又或者說,這並不是神意許可,而是祖靈的一種示現?是那個在血脈與記憶中從未真正遠去的父親,以夢的方式,穿過冥冥之中的親緣通道,重新顯身?他究竟想讓我們做什麼?

更令人困惑的是,在我們三姊弟中,張緒和父親的關係最為激烈。他為什麼把夢託給了那個與他關係緊張的大兒子,而不是一直照顧他的小兒子,或是身為長女的我?是因為張緒有「通靈氣質」,使他成為更敏感的夢之接收器?還是因為,他對這個兒子始終心懷歉意,而這夢,是一種遲來的修復?

一方面,這個兒子在家中最像父親--無論聰明才智還是個性脾氣。他們都有詩人的靈性與過目不忘的記憶,又都在家中排行老二,認死理,不知變通,家裏人常笑稱他們是「二彆子」。小時候,父親不知從哪兒弄來一套蘇聯的《趣味數學》和《趣味物理》,如獲至寶。我們三姊弟中只要誰上初中,他就立刻拿出這兩本書讓我們做題。通過比較,他很快認定張緒天分最高,也因此對他寄予了最多的期望。可張緒卻一次次令他失望。先是高考連敗兩年,第三年才考上中南財經大學。畢業後好不容易有了一份體面工作,升職也快,他卻辭職去考研,還退掉單位分給的房子。研究生畢業後分到東風二汽,有了不錯的職位和薪水,他又辭了職,全職在家寫詩,鑽研《易經》。可以說,除了對詩歌的執着和熱情,張緒的人生如同搭積木,每搭到一定高度,就推倒從頭來過。父親對他是既愛且恨,兩人之間曾多次激烈爭吵,嚴重時甚至好幾年不說話。

我高中時就不在父母身邊讀書,十七歲離家去武漢上大學,後來又赴美留學定居,對家裏的許多事都不清楚,尤其是他們父子之間的衝突。母親後來解釋說,主要是父親心太重,對孩子期望太高,壓力太大。她的說法大概不無道理。第三年高考時,母親把張緒送去外婆家復讀,離開了父親的「監督」,他一舉考中。

父親晚年也開始反思自己早年的做法,也漸漸意識到自己對這個兒子過於嚴厲。越到後來,他對張緒的內疚感越深。這次我們去醫院看他,他已插滿管子,虛弱不堪。我走進病房時,他只是目光溫和地認出了我。但張緒一出現,他的情緒忽然劇烈波動,隨即引發猛烈咳嗽。護士們聞聲趕來,只得將我們倆請出病房。

我想,父親託夢給這個他最放心不下的兒子,一定有未了的話要說,未竟的事要做。但究竟是什麼,我也不知道。

在做了回鄉的夢大約一個月後,張緒給我發來幾張他在父親墳頭的祭拜照片,說那天是父親的「末七」,他和妻子專程去了龍門祭拜,送他上路。我問他末七是什麼意思,他給我解釋中國傳統喪禮中「燒七」的重要性:就是從死者去世的那一天開始計算,喪家每隔七天就會舉行一次燒紙祭奠,共計四十九天。而末七是個最重要的日子,因為亡者的靈魂會在末七這一天徹底離開人世,進入輪迴。

張緒關於「末七」的解釋,讓我突然明白了前一天和先生討論的一個問題。

晚飯前,先生忽然問我:「『一夢不回』是什麼意思?」 我一時愣住了。雖然身為中國人,但如果論對傳統文化的理解,在「破四舊」風行的文革中度過童年的我,可能還不如他這個研究東亞文化的美國人。我請他說說這四個字出現的語境。他說,今天整理書架時,不知從哪本舊書裏突然飄出一張插畫,畫上寫着「一夢不回」這四個字。他遞給我看,是一幅典型的中式靈堂插圖:靈柩居中,背景是一幅淡墨山水,前方是一張供桌,幾樣器具和供品整齊擺放。靠前的位置,有一隻碗,碗裏盛着白米飯,中間直插着一雙筷子。畫面兩側是懸柱和帷幔,橫幅上寫着「一夢不回」四個字,而畫的左側還寫着「飯頭倒」。

當時我們對這幅畫完全摸不着頭腦,而只過了一天,謎底便全有了。這正是一幅描繪「末七」的民間圖像。所謂「飯頭倒」,即「倒頭飯」,象徵亡者在人世間的最後一餐,代表「陰陽永隔,此飯為終」。而「一夢不回」,指的是亡魂走完人世之夢,從此再不歸來。父親其實已經通過這幅畫暗示了我:昨天,就是他正式告別人世的一天,從此我們父女的緣分便盡了。他太了解我了,知道我和他一樣,性格偏陽,思維理性。即便給我暗示,我多半也接不住。於是,他選擇了更有靈性、更敏於象徵的女婿。

我和先生幾乎同時意識到:昨天發生的一切,正是榮格所說的「同步性」(Synchronicity)--一類看似偶然、實則意味深長的巧合,是潛意識用以溝通內在與外界的隱秘語言。榮格認為,同步性是一種非因果的聯結方式,它不遵循線性邏輯,卻能將人引向一種深層的領悟或頓悟。正如澳洲的夢境研究者羅伯特·莫斯(Robert Moss)所說:「同步性是頓悟的語法。」 昨日落下的圖片、「一夢不回」四個字和張緒的解釋,都像拼圖的碎片,在那一刻拼合成了一個完整的意象:他要走了,來跟我們最後告別。

尋找張家墓園

我興奮地把大洋彼岸這邊的巧合告訴張緒,他卻沒有立即回覆。等我說完,他忽然打出一句話:「你怎麼不問問我是怎麼找到老爹的墓地的?」

我以為他是找小弟要的地址。他說:「不是。老爸比你懂我,他知道我不愛求人,所以才託夢給我。」 他想測試這個夢的指引是否真實可靠,於是決定完全憑夢境和直覺去尋找墓地。

兩天前,他和妻子從武漢坐高鐵抵達南漳。入住酒店後,他們叫了一輛滴滴前往龍門公交車站。一下車,張緒便直覺出應該順着主街往鎮子深處走,因為主街的盡頭有許多小山包。他們走到一個十字路口,妻子說要上廁所,正巧路口左轉的街對面有個加油站,倆人就朝那裏走去。走到加油站附近,張緒注意到一旁有家賣花圈紙錢的殯葬用品店。這時,妻子指着對面說:「那兒有家風水用品店,好像風水師也姓張哦!」 張緒轉頭一看,果然見到一家風水鋪子,門頭招牌上寫着「看陰陽風水,風水師張某某」。他心頭一震--夢裏不是正好出現了一個風水先生嗎?

於是他們走進那家店,買了紙錢,並向店主打聽「張家墓園」。店主說沒聽說過有這麼一個墓園,還說,「龍門這地方四周都是山,誰家埋哪兒不一定,散得很。」 張緒拿出鄭州表姐發來的送葬視頻,問他是否認得視頻裏的巷子口,店主搖頭否認。

張緒忽然想到夢裏的風水先生叫他「往回走」,於是夫妻倆回到十字路口。這次他既不左轉,也不右轉,而是直接穿過馬路,繼續往前走。他一路上向路人展示視頻,詢問巷子是否眼熟,但得到的回應大多是否定。他懷疑有人其實知道,但忌諱說出口。

走了一段路,他看到路邊的牌子寫着「南漳縣公安局龍門警務室」,立刻想起夢中出現的身着警服的「六叔」。第二個夢中線索也對上了。他們順着那條路走進山腳下的居民區,依舊沒找到那條小巷。

正失望時,他們遇見一位七十多歲的老人。他給老人看了視頻,老人說那巷子好像見過,但想不起來在哪兒。張緒問他知不知道「張家墓園」。老人回答不知道什麼「張家墓園」,不過從南漳開車過來,在龍門社區招牌的右邊有個土包子,那上面埋了很多姓張的,土包子下面還有個林場。

夫妻倆順着他說的方向走,看到了林場,但仍未找到視頻中的巷子,不過張緒覺得這片區域已經很接近夢中場景了,於是他們又折回剛才的路。果然,在左邊的巷子裏看到一間老屋,跟夢中「六叔」拉他進去的房子極其相似。屋子右邊的牆上雖然標語已退色,但仔細辨認,依稀還能看到幾個紅色的殘字。

走進巷子,他們看到左側有一條石板路,於是往上走,四下張望,果然看見一座刻有「張克鄂」名字的墓。這個名字表姐文章中提到過,是父親的堂兄。張克鄂墓的左側緊挨着一座新墳,正是父親的墳墓。

夢中的線索--風水先生、公安局、巷子、石板、墓的朝向--都一一應驗。張緒說,夢的結構嚴謹得就像工程師父親生前做事的風格:步步推進,層層引導,沒有任何鬆動的鏈接,像極了一份工整的施工圖紙。

他觀察墓地朝向,大約坐西南朝東北。當天陽光灼烈,墳地毫無遮擋,被曬得熾熱。他想到夢中那棵大樹:也許那正是父親託夢的目的之一---提醒我們後人為他種一棵樹,遮陽擋暑。他還注意到,墓地左邊是個山坳,容易在暴雨中積水沖刷,日久可能造成塌方。張緒嘲笑小弟辦事不力,說:「太諷刺了,老爸一輩子修水庫,修的水庫堅不可摧,結果自己死後倒埋在一個豆腐渣工程上。」

祭拜完後,他們開始給父親燒紙錢。那簇火燒了整整半小時才熄,連出租車司機都等不住走了。張緒說,那火焰像是父親對塵世的不捨,久久徘徊,不願熄滅。透過屏幕,隔着太平洋,我也能感受到他情緒的波動與哀傷。

尋找、記憶與想像

我把這件事告訴先生。他說這和美國原住民霍皮(Hopi)族的信仰很像。霍皮人相信,人的靈魂在死後第四天離開世間,踏上靈界之旅,最終成為卡其那(Kachina)的一部分。卡其那並非「鬼魂」,而是祖靈和自然神明的複合體,他們既屬於自然,也參與人世。亡者通過夢境、天氣、植物、地形等方式持續與生者溝通,影響生者。死亡在他們看來不是終結,而是轉化為「另一種形態」繼續守望自己的家族。

我聽着,心中升起一種難以言說的失落。其實,中國傳統文化不僅有類似的祖先觀,而且發展出了一整套高度系統化、內外貫通的宇宙秩序。祖靈既不消散,也不閒置,而是通過夢、風水、山川地形與家族祭祀,持續參與人間事務,維繫着一個跨越生死與時空的親屬網絡。然而,過去百年間的劇烈動盪幾乎將這套體系連根拔除。五十年代土改掘墳焚祠,文革「破四舊」燒家譜毀祖像,祖祠改作倉庫、豬圈或食堂;而改革開放以來,雖有一波又一波的傳統復興之潮,但隨之而來的城市擴張與土地市場化,卻進一步稀釋了「祖先地理」。我們不僅逐漸失去了與祖靈對話的語言,也失去了那份「知道祖先埋在哪裏」的文化地圖。

我把張緒的建議告訴小弟,說要在墳頭種樹,並防範那處山坳的水患。小弟馬上表示,會盡快安排修整之事。我還請他幫我聯繫從未謀面的老家親戚。幾天後,小弟通過微信分享了一張名片--正是張克鄂大伯的小兒子,我們的堂兄。他退休前是龍門中學的英文老師。他告訴我,龍門三面環山,山地大多為荒地,無主可求,因此沒有所謂「張家墓園」這個地名。但張家人世代在這片山上擇吉安葬,太爺爺埋在南漳縣西門外,太奶奶埋在龍門東頭山腰,兒孫們則分布在山腳和山脊兩側——雖然無名,但在張家人心中,這片山地,便是張家的祖墳地。

張緒靠着夢、身體感應、模糊的記憶和視頻裏的片段,拼出了一條通往祖先墓地的路。因為這個夢,我重新聯繫上了一些未曾謀面的親戚,得知更多關於家族墓地和祖先的事情。我們開始在微信上交換地址、照片與記憶,一些模糊不清的人名和地名重新清晰起來,拼出一幅比過去更清晰的親族地圖。張緒的夢不但幫我們找到了墓地,也讓我們意識到,死者不是躺在某個方向、某個山頭,而是活在我們的尋找、記憶與想像中。我們其實不是在尋找死者的歸宿,而是在確認自己仍然屬於一個延續的世界。

幾天以後,張緒給我寄來了他新寫的一首詩,詩名叫「橘子罐頭」。

一瞬間我們失去了厚度

單薄的馬口鐵片

我對弟弟說

打開它,我們吃橘子罐頭

他的手被劃破了

沒有血

在恐懼中我拉上帷幕

多年以後他也許已經釋懷

也許沒有

再回到歷史中去

兩個人,努力地打開蓋子

它關得緊緊的

隔絕空氣,以防腐爛

然後呢?打開它你又能看見什麼?你又能得到什麼?

水果木乃伊

它很甜,甜得發膩

你受傷了,我驚慌地去找爸爸

你不停地吃

沒有血,它能止痛

麻痹你的神經

然後我拉上帷幕

這樣什麼都沒有發生

什麼都不會發生

我們最終失去了厚度

單薄得就像馬口鐵片

我們最終成為我們努力破壞的事物

親愛的弟弟,你還記得那把劃破你手指的裁紙刀嗎?

我用它寫字

它很鋒利,但小心把握,還是能寫出

柔美的句子

我問他,這首詩寫的是不是小時候兄弟倆偷偷開橘子罐頭,結果不小心劃破了手指?

他說是的。那罐劃破手指也打不開的罐頭,其實藏着的,是我們始終不願放棄、仍想修復的一種「厚度」。

讀這篇文章前,我夢見自己回到故鄉(香港),住進大廈某樓層其中一個單位,那單位有點奇特,分別有2道門可通往單位外的公共走廊,後來發現鄰舍的老翁會趁我不在家時,偷偷從第二道門進入我單位,偷入去洗手間洗澡。我知道事件後,用木條封住第二道門。

醒後分析,夢中的老翁應該是兩年前過逝的父親的轉化形象。