【編按】朱洪是中國異見作家劉賓雁的妻子,2015年7月15日凌晨於北京逝世。朱洪1929年生於上海,曾擔任《中國少年報》編輯多年,1950年與劉賓雁出訪蘇聯時相識相愛,翌年成婚,劉賓雁之後被打成右派、開除黨籍乃至六四事件後流亡美國,朱洪一直陪伴在旁,並與劉賓雁一同編輯介紹中國的中英文期刊。 2005年12月5日,劉賓雁病逝於美國新澤西,2006年6月10日,朱洪帶著他的骨灰返回北京安葬,完成劉的遺願。朱洪與劉賓雁育有一子(大洪)一女(小雁)。

旅法人文學者趙越勝,1978年在中國社科院哲學所籌辦《國內哲學動態》時與劉賓雁相識,2011年出版的《燃燈者》中,趙越勝以《憶賓雁》一文紀念劉對他近30年亦師亦友的深情厚誼。

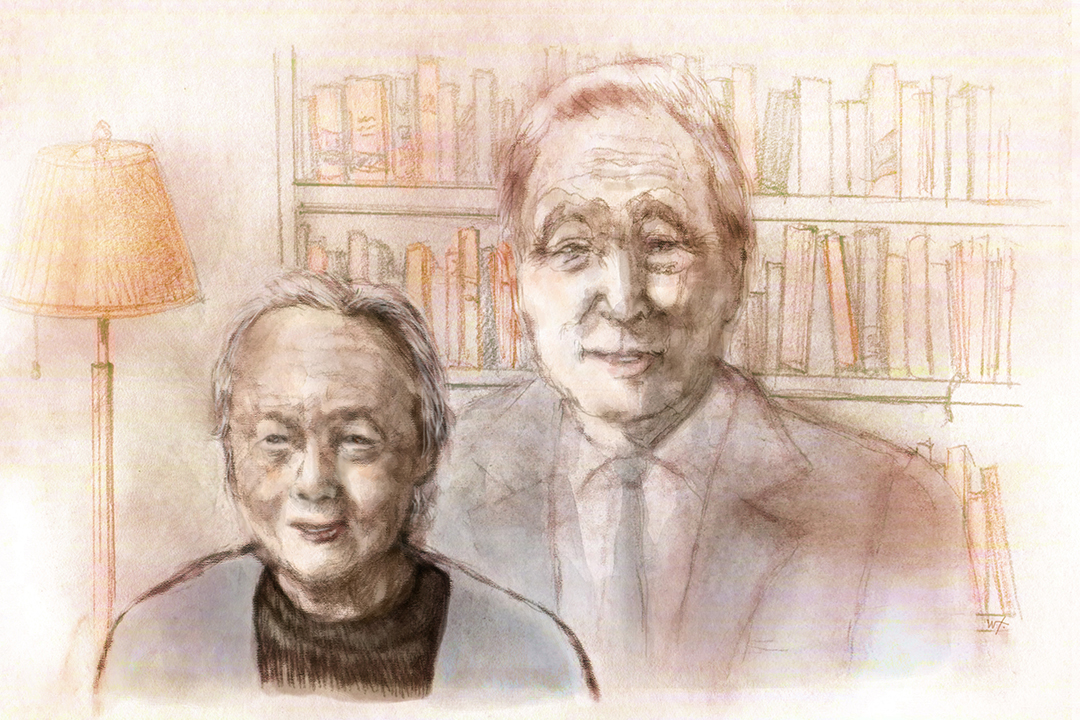

朱洪逝世一週年,趙越勝撰文悼念這位劉賓雁曾向他如此形容的女性:一見到朱洪,就覺得她有屠格涅夫筆下女性的那種氣質,温柔中含著內在的堅韌,朱洪和他一起所遭受的種種磨難常人難以想像,更不要說在這種磨難中堅持著的日常生活。

朱洪,你靜悄悄地走了,不覺間,時光偷換,又是一年駛過。巴黎夏夜的天空清澈,偶見流星劃過天幕。哪一顆是你?你穿越茫茫星河尋覓,找誰?我知道。十年的分離已太長,到了重逢的時刻。秦少游以為「金風玉露一相逢,便勝過人間無數」,但五十年人間相守,又豈能一筆抹過?

一年前那個夏季的清晨,小雁來電說「媽媽走了」。我只覺腦中一片空白,竟完全失語。想說幾句悲悼的話,又覺節哀順變一類的套話輕飄飄的,配不上你在我心中的份量。心底的懷念如窖中的紅酒,存得久才醇厚,如一蕊燭花,只在天黑時才撥亮它。

2013年8月2日,我回京去看你,你見到我已叫不出名字,「趙」、「趙」了好幾次,要小雁提醒你才恍然想起「是越勝」。坐在一起吃飯,看你進食已相當困難,扶你起身,覺那軀體輕得不需用力,似乎立刻就可脱塵而去。這樣的耗竭又能拖多久?和你分手時我不敢回頭,怕此一別便天人永隔,更不願這最後的一瞥留下一個蒼老衰竭的身影。在我心裏,你永遠是1978年暮春時分,我們初見的樣子,優雅嫻靜又明慧果斷。

九個月後,你趕到天山陵園,和他會合,從此永不分離。他離開你,走了十年,你追上他只用九個月。就像那天我們在河邊散步,他馱起盈盈大步流星往前趕,你說他走得快,走不遠的。果然,拐過彎就見他站在橋下陰涼裏擦汗,等著我們。

那天,我和他(劉賓雁)一起參加(中國社會科學院)哲學所在中央歌劇舞劇院禮堂召開的討論會,主題是胡福明(時任南京大學哲學系副主任)前不久發表的文章《實踐是檢驗真理的唯一標準》。我們倆正站在會場門口閒聊,Y先生過來,神秘兮兮地說:「這文章是耀邦同志改過的」。他喜不自禁,孩子般地笑不攏口。散會後說,「走,到我家喝點兒」。

那會兒你們住在三里屯中國青年報宿舍,一個二居室的單元。門開了,你裊裊走來,秀美的臉上笑意盈盈。他對你說這是哲學所的同事,你柔聲說「歡迎,歡迎」。進到那間起居室,你利落地收拾掉屋子中間那張桌子上的字紙。我記得那是一張北京人家中最常見的折疊桌,有深棕色塑料貼面,是北郊木材廠的產品。你轉身回到狹小的廚房,不一會兒桌上就擺上了幾樣菜。那天晚上的菜我只記住了他親手做的俄羅斯肉餅,味道極佳。我們坐在一起邊吃邊喝邊談,他不厭其詳地給你講會上聽來的消息。他高興,你也高興,他喝得多,而你不喝。無論他講得如何興高采烈,你只是安靜地看著他。

半個月後,我去你那裏送關於平反右派的文件。他看後當場失望,你瀏覽了一遍,卻說「不一定,還是有可能的」。你回到小屋,迅速摘抄了一份,還我文件時,我看到了你娟秀的字體,這種字體本該用來寫情書,現在卻用來抄政治判決書。他的失望似乎完全不影響你的舉止,沒有一絲慌亂,依舊優雅,依舊安靜。我想你一定是江南水鄉中飄來的女子,因為你的文靜和他山東好漢的豪爽恰成對比。更何況他又在東北長大,那兒可是個出響馬的地方。你們兩人在一起,很像法國作家、外交家夏多布里昂對沙龍女主人雷加米埃夫人的評價:「暴風雨畫捲上一抹寧靜之光」。他是畫卷,你是那束光。

人們喜談貝雅特麗齊,她的愛與死給了但丁寫《神曲》的靈感。但人們很少談珍瑪·多納提,是她和但丁共度流放時光,每夜燃起蠟燭,讓但丁譜寫不朽詩篇。人們喜談烏爾麗克,與她訣別,讓老歌德寫下《馬里恩巴德悲歌》,但人們很少談克里斯蒂安妮,是她在漫長的每日操持中,扶持歌德走向《浮士德》。人們讚頌十二月黨人的妻子,稱她們跨過茫茫雪原,追隨自己丈夫是「英雄的行為」,但這些妻子中最後辭世的亞·伊·達夫多娃卻淡淡地說:「我們哪裏是什麼女英雄,我們只是去找我們的丈夫罷了」。我知道,這恰是你的感覺。

他去勞改了,每月僅二十元生活費。但姐姐的兩個孩子要接到家裏撫養,加上大洪、小雁,四個孩子啊。你一聲不吭,一個人肩起來了。上班下班,運動檢討,心裏還惦念遠在勞改農場的他。孩子們在人前個個光鮮,像是富裕家庭的孩子,可小雁記得半夜醒來,看見媽媽低頭縫紉的背影。她明白,「是媽媽的一雙巧手維持著這個家庭起碼的體面和尊嚴」。你從未跟孩子們談起過,你心裏也苦。有一次你和我談起他去勞改時,孩子們小,晚上安排他們睡下,一個人坐在旁邊靜靜地想:「這日子熬到哪天是個頭兒?」想歸想,天一亮,日子又從頭開始。可熟悉你的人都知道,你這個燕京大學新聞系的高材生,校園裏亭亭玉立的才女,引來多少愛慕,但偏偏是他擄去了你的芳心。可那時,籌辦《中國少年報》的是你,他只是你的翻譯。

他這個人,人性淳厚,嫉惡如仇,最見不得世事不公,弱者受苦。我說他有俄羅斯貴族氣,他認,反問我為何不是法國貴族氣。我說,法國貴族知忍讓,懂轉圜,遇事不一條道兒走到黑,而俄國貴族大多一根筋,信奉全或無的易卜生主義,只要玉碎,不要瓦全。所以行事方式更有高貴氣,也更受精神折磨,天成一群十二月黨人。他有這個氣質秉性,嫁他,要麼早早分手,要麼作一輩子達夫多娃。

我知道你也曾困惑過,面對青年時代的理想和眼前的他,那種精神上愛與正確的撕裂何其苦痛,但最後,人性勝了。你知道他是好人,而那個專門迫害好人的establishment(現存權勢集團)一定不好。當青年時的理想在現實中露出猙獰時,你反倒坦然了,你站起來扶住他,一扶就是一生。他說自打見了你,就覺你氣質不凡,是屠格涅夫筆下的女性。像誰?我想不出。阿霞?齊娜依達?蘇珊娜?莉莎?娜塔莉婭?誰都不像你,但她們的優雅、聰慧、自強和獻身,又都像你。

八十年代頭幾年,是給那些絕望中的人以希望的幾年。他四處奔波,卻未承想給你帶來多少麻煩。八二年春節,我去三里屯給你們拜年,親眼看見樓梯上站著要向他傾訴的人。你在屋裏忙招呼,給排隊進了屋的人端茶倒水,有時還要留飯。碰到命運極苦,生活無著的人,他會囑你拿些錢接濟人家。他不當家不知柴米貴,而你卻要從日常計較中做貢獻,但你從不埋怨,凡有要求,只要手頭還拿得出,就送出去。

小雁說你回國後有時會沒來由地問:「家裏還有錢用嗎」?我知道你不是怕自己沒了吃穿用度,你是想著「還能有餘力幫助別人嗎」?這是常年奉獻落下的後遺症。漢學家林培瑞(Perry Link)說你是「聖女」,想必你在美國這些年也是一貫的作法。凡要奉獻時,絕不猶豫。你並不是基督徒,但福音書說的「人們的愛心冷了,但那堅持到底的,終將獲拯救」,卻極適合你。

1999年你們來巴黎,那是我們一生中最快樂的日子。十幾日朝夕相處,自由自在地參觀遊覽。說不完的話,談不完的課題。我和他爭論得面紅耳赤,你靜坐一旁微笑不語。我們在諾曼底漫遊,那是高乃依、福樓拜、雨果、莫泊桑的國度。在伽亞城堡,我告他屠格涅夫在法國一直住在不遠處,他又是興奮莫名。我真佩服他的俄文修養,隨口背出幾個段落,渾厚的聲音讓俄文句子如樂如歌,彷彿白靜草原上遼遠的長笛聲,夢幻似的飄漾。你看著他,滿眼的愛意。當年他就是這樣擄獲了你的芳心吧?

「美麗的夏天謝了,謝了,

明媚的日子飛逝無蹤

……

哦,我的光明,我的娜塔莎,

你在哪兒?為什麼看不見你? 」

從魯昂聖,女貞德火刑之地,返巴黎途中,他累了,睡了,你和雪(趙越勝妻子張雪)卻一路上談你在美國的生活安排,那種種生活的瑣事,醫療保險、退休保險、汽車房子、小孫子冬冬的教育,你都籌劃篤定,有條不紊。你那種隨遇而安的平靜,生活細節妥帖的安排,讓我聽著,心裏佩服到極點。小雁說你曾後悔在歐洲沒好好聽一場歌劇。我真悔恨,這錯在我呀!我竟沒想起去聽一場音樂會!現世無法彌補,但天國中有無數聖歌,像阿萊格里的Miserere(求主垂憐),在你們身邊環繞,撫慰你們的心魂。

2005年12月5日,巴黎時間晚9點,我突然接到譚老師(巴黎大學退休副教授譚雪梅)電話,說他病危,急往美國打電話找你,你居然接到了電話。那天新澤西大雪彌天,你一人急急回家取些衣物。你告我他的情況,「很不好,真的很不好」,聲音略有焦慮,卻依然鎮定。又說,「我必須趕回醫院,不多說了」。當夜,他走了,料理後事期間有過幾次通話,你又完全恢復了兵來將擋,水來土囤的鎮靜決斷。我才放下心,其實又有什麼不放心的?你比起我們要能幹,堅韌得多。

2006年初,你告訴我,你要回去了,我還擔心冬冬一人在美國行嗎?你說他已經大了,完全能獨立生活,你一點也不擔心。然後突然說:「我要把他帶回去,我如果不回去,他永遠也回不去了」。聲音低沉堅毅。我立刻明白你的所有考慮,便不再說話。

沒想到2006年底,去國十七年後,我也舟系故園。到京就和你聯繫上了,三天後去看你。那是在金台路人民日報宿舍,你們的老房子。進屋我彷佛在做夢,還是你們離開時的那些家具。你站在屋子中央,頭髮全白,身邊是小狗「美男子」,在普林斯頓時,他每天帶它散步。你領我們到了他的靈前,打開櫃門,見他的靈骨安在。我說「盈盈給爺爺磕頭吧,當年他馱著你滿處跑啊」。盈盈(趙越勝女兒)跪下,行了大禮。等她站起來,你一把攬她入懷,淚如雨下。相識二十多年,我從未見你落淚,這是第一次,也是最後一次。

2011年夏天再回國,他已入土為安。記得墓地設計好後,小雁曾發圖片給我,我以為設計得極好,你回話說「越勝說好就好」。這話讓我落淚。那塊樸厚的米色墓碑造型自然,有種展翅欲飛的感覺。四周青山環抱,居高臨下,巍然獨立。碑上乾乾淨淨,一字不留,他想說的話盡在不言中,何況不落言詮,更有無窮意味。他生而軒昂磊落,其不朽已在簡冊,又豈在乎曠野荒城?小雁帶我們去拜謁,說你也要來,讓她攔住了,否則又是一番傷心,歲數大了,傷心不得。小雁告訴我,你已在他身邊預留了位置,生不能長相守,死也要永相依。

下午回到你那裏,你約了張思之先生和胡舒立女士。見張先生風姿特秀,飄飄然若有仙氣。舒立則麗人清新,快人快語,交談間已見料理了幾件雜務,一派殺伐決斷。後來我們都成了好朋友,我想這是你送給我們的最好的禮物。

也就在那天,我覺出你敘事時有跳躍,小雁悄悄告訴我,你已患了阿茲海默症,尚在早期。有些病偏找上最不該得的人。杜普蕾患了慢性肌肉硬化症,那雙把大提琴拉的「老魚跳波瘦蛟舞」的手竟慢慢僵化,失去運動功能。我看過紀錄她最後時日的片子,捲縮在輪椅上,秋風吹起滿地的落葉,她讓人推著,行走在淒迷的秋色裏,我心好痛。而冰雪聰明的你,卻會得這種怪症。或許,你就是要退回記憶深處,像格拉斯《鐵皮鼓》中的那個孩子 ,棄絕一個群魔亂舞的世界。這又有誰知道?

2013年再去看你,你雖未能叫出我的名字,但一下子叫出了雪的名字,你仍認得她。待扶你上輪椅去吃飯,你一下子伸手給我,表示要我扶你起來。我知道,你心裏明白。但丁的弗朗切斯卡說「最慘烈莫過於在悲苦的現在回憶甜蜜的往昔」。所以你不要這個悲苦的現在,退回到記憶深處,讓過去成為現在,一切都是安美靜好。

甚至在你踏上天路里程時,你也心明如鏡。在你停止進食後,小雁問你「媽媽,你還想多活些日子嗎」?你點頭,「那我們就去醫院,在那裏不吃飯可以打吊針」,你堅決搖頭拒絕。 「那你就得好好吃飯,我們就在家裏,哪也不去」,你更堅決地點頭應諾。但終歸已無力進食,就那樣酣酣睡著,安詳地走了。

九個月後,你趕到天山陵園,和他會合,從此永不分離。他離開你,走了十年,你追上他只用九個月。就像那天我們在河邊散步,他馱起盈盈大步流星往前趕,你說他走得快,走不遠的。果然,拐過彎就見他站在橋下陰涼裏擦汗,等著我們。是啊,他動身早,卻走不遠,從前在你心裏,現在在你身邊。

嗚呼,朱洪,我非不知大道移化,生死更替之理,然哲人萎謝,故友凋零,懷念疇昔,不免傷懷涕落。行者寒露沾衣,居者焉能安卧?我們暫寄此世,心懷感念。等你們吹起笛,我們就起舞。你們唱起哀歌,我們就哭泣。

朱洪,朱洪,我們會想你。

評論區 0