近年來,不少國家或地區的政治人物或公民團體倡議以「參與式預算」(Participatory Budgeting)開啟市民直接參與公共事務計畫、決策的另一途徑。所謂「參與式預算」,指的是地區居民針對地區公共建設的需求直接提案、討論、投票,最後由政府撥款執行。

在不同的地區,「參與式預算」推動、落實的程度不一。而美國紐約市推行「參與式預算」已經5年,無論流程和民眾參與程度都日益成熟。筆者日前就到了紐約,親身觀察紐約市民實踐「參與式預算」的全部過程。

為弱勢者和青少年打開參政之門

紐約市推動「參與式預算」其實一開始就是為了要給那些處於經濟政治社會弱勢的群體--窮人、新移民、年輕人、以及其他弱勢族群一個參與政治的管道,是對弱者賦權的一種改革。以是其核心的價值就是「參與」,或者「擴大參與」,並透過此參與過程,讓弱勢人民有一種能影響公共決策、能影響社區的「賦權感」,讓公共預算切實回應他們的需求。

「參與式預算」對於弱勢族群參政有什麼樣的幫助呢?根據 2015年的統計:超過5萬紐約市民參與了投票,參與者60%是「白人以外各族裔」(People of Color);約十分之一在18歲以下;30%家戶年所得低於2萬5千美元;四分之一的參與者在美國以外出生,63%是女性。

紐約優先引入重要但是體制代表性不足的群體來參與,強調的是「去門檻化」和「包容性」。考驗的是政府如何在不提高成本支出的前提下,一方面改善公共服務的品質,另一方面提升居民的公共參與並培養公民性。

紐約也努力讓中學生提早學習如何當「公民」,因此投票年齡降低到14歲(有的議員甚至想要降低到12歲,但未被採納)。因為其實學生經常使用住家選區附近的公共交通、公園、道路,他們其實有大量的需求。而學生的參與,又會捲動家長的參與,間接地就把社區凝結在一起。

紐約市民間組織非常發達……他們善於創造輕鬆有趣的氣氛,有辦法以一種親切日常的語言和步調,讓那些處於最邊陲、參與最少的人群,願意投身「參與式預算」。

紐約市民間組織非常發達,政府的(外包)合約與民眾捐款是支持這些組織的重要來源。他們擁有可觀的人力、專業、資金和技術資源,具備較強的組織、動員能力。市議員辦公室往往透過他們,便很容易地能夠深入社區與人群。

這些草根組織所提供的公共服務覆蓋了各個階層的人群和城鄉社區,且平時就扎根於社區人群,他們善於創造輕鬆有趣的氣氛,有辦法以一種親切日常的語言和步調,讓那些處於最邊陲、參與最少的人群,願意投身「參與式預算」。如此不知不覺之間便提高了這些人群的政治效能感,逐漸去除他們根深蒂固的政治冷漠。

我們拜訪的幾個選區裏,低收入戶或新移民都不在少數。其中動員力較強的有各中小學的家長會、公共住宅居民會、房客協會(保障新移民房客權益)、各少數族裔權益組織、以及教會。

紐約的「參與式預算」是怎麼開始的?

「參與式預算計畫」(The Participatory Budgeting Project,PBP)是一個公民團體,它成立於2009年,主要工作就是在美國與加拿大協助不同的城市推行與實踐參與式預算,也是最早將這項制度引進紐約的兩個公民團體之一。

PBP先在芝加哥推動了「參與式預算」,然後將在芝加哥的經驗帶往紐約。它的合作夥伴是另一個民間組織「社區之聲」(Community Voices Heard,CVH)。CVH在東哈林區扎根長達20多年,早期關心低收入者問題外,還包括種族、民族、宗教、年齡、性別表達、公民地位等問題,是團結窮人,為窮人爭取社會福利的草根社區組織。

CVH與PBP合作,在一開始的頭幾年主持紐約市參與式預算的運作。兩個公民團體先找到4個選區內較多弱勢族群的市議員來推廣這項新理念,到了現在第5個週期,已經有28個議員加入了實踐「參與式預算」的行列。

參與式預算標榜市民自己提案,自己投票分配建設預算。但這些預算是哪裏來的呢?

紐約市議會的議員由各選區選舉產生,每個選區選出一名議員,共51名。依照議會公開制定的規則,每位議員一年都有500萬美元的自由使用款(discretionary fund,類似台灣的「統籌分配款」或「議員工程配合款」)。願意實施參與式預算的議員,可以從這500萬元中抽出100萬或200萬,作為給選區內居民決定的額度。

有時候某些議員甚至可能撥出比200萬還要多一點的金額,以滿足居民的需求。另外300萬到400萬則由議員自己決定使用用途,但都必須使用在公共建設與社區公共需求上。

「參與式預算」本身的過程非常開放,各區的「預算代表」通常是居民志願報名參加,並經過中央辦公室的專業培訓,所以也不容易出現派系壟斷的情形。

這裏特別要提到現任議長馬麗桃(Melissa Mark-Veverito),她對推廣紐約市「參與式預算」起了關鍵性的作用。她自己就是第一批參與的4個議員之一,那時候她還不是議長,僅是一名普通議員。

我們此行就是由議長馬麗桃辦公室接待,辦公室負責全紐約市各議員選區的參與式預算工作總部署與協調,議長自己的選區在第8選區,議長辦公室主任博尼拉(Mili Bonilla)為主要負責人,也是此次活動的主人,她向我們介紹紐約參與式預算的現況。

議長辦公室有一批人專門從事參與式預算工作,由他們組成「中心辦公室」。從參與式預算的時間分配來看,從每年9月到次年4月為一個週期,今年2016已經是第5個週期(第5個年度)。

參與式預算會不會出現議員自肥弊端?不太容易。因為市議員一任4年,只能連任1次,每個議員最多做8年。議員選區與選舉是實施單一選區制,所以候選為爭取最多票數,通常不容易走極端,多持中庸之道,也不容易偏袒少數人群。

同時「參與式預算」本身的過程非常開放,各區的「預算代表」通常是居民志願報名參加,並經過中央辦公室的專業培訓,所以也不容易出現派系壟斷的情形。「參與式預算」本身的過程必須接受民眾的監督,該選區內潛在的競爭對手也虎視眈眈,所以很難在其中上下其手。

紐約市「參與式預算」怎麼進行?

紐約市今年是第5年度實施參與式預算,今年共有28位市議員提供預算額度供民眾提案、投票。「中央辦公室」負責對投票的整體時程、規則、監督作出統一的布署。

與「中央辦公室」平行的是一個「監督委員會」,由中央辦公室、民間團體、基層代表和若干議員共同組成,提供中央辦公室相關諮詢意見。每個區又以該區市議員辦公室為核心(紐約市議會為單一選區制),區內由十幾二十名義工報名出任「預算代表」,若條件成熟則成立一個委員會。

「預算代表」承擔宣傳動員、蒐集意見、成案溝通等工作,任務吃重。儘管有一定的流動性,但我們見到的「預算代表」都很有熱情,他們多半並非高收入的菁英人士,而是以工薪階層的人居多,女性也不少。

紐約市「參與式預算」的推動過程可以簡述如下:

(一)宣傳與動員:紐約市參與式預算每年從9月開始動員民眾提案,由「預算代表」透過民間組織深入社區內各群體與機構,蒐集各種發想與意見,然後由「預算代表」匯總提出各項初步提案。

(二)提案與溝通:各區「預算代表」或可能分成不同小組,分別負責不同功能的提案,接着與市政府各局處進行第一輪互動,各局處對於預算代表們的初步提案提出意見與回饋,判定哪些提案可行、修正後可行或者完全不可行。行政部門也會輔導他們將提案提得更為準確專業。

(三)成案與預算:預算代表針對第一輪溝通的結果回去與社區溝通、修正,提出第二次提案,並與市政府各局處再次溝通。各局處對各提案給出一個預算估計後,提案便算完成。

(四)投票與實施:隔年的3月底至4月初,各選區針對最後形成的各提案,交由選區內的社區居民投票,基本上一區選出5項,由市政府局處負責施工完成。

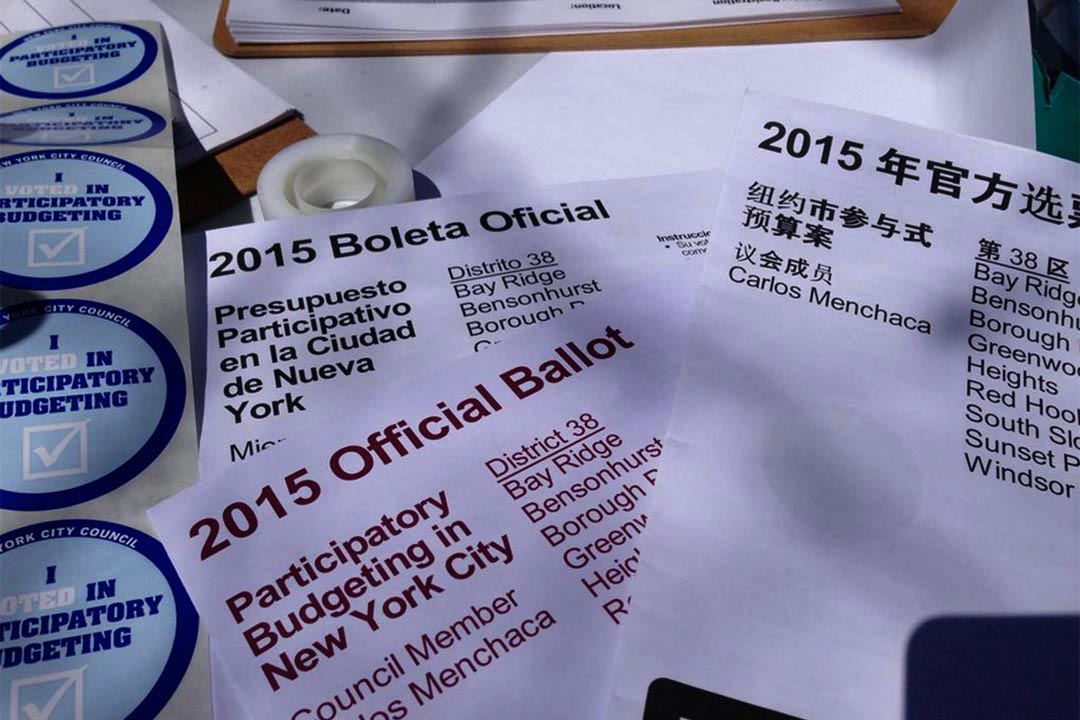

「參與式預算」會選出哪些方案?以2015年參與最踴躍的第38區為例,這一區共有6299人投票,每人可以從12個提案中圈選5個。備選提案包括:道路或人行道翻修;改善學校的電氣設施、照明或者安全門;在學校或公共場合設置無線網路;為某圖書館增設多媒體室;翻修某些學校的廁所;加種樹木,或者升級兒童遊戲場等。

經過投票,最後選出6項方案,獲得239萬美元的預算,所獲經費是24個舉辦投票的行政區裏最多的。

各選區議員彼此之間競爭很激烈,大家都熟記去年投票數最多的是哪幾個議員的選區,分別是多少票,今年每個議員的選區都卯足勁動員民眾,非常希望能提高投票率,拔得頭籌,5年來已經形成了一種良性競爭的內在動力。

從種族、文化、語言等方面來看,紐約可說是世界上最為多元化的大都會之一,特別是眾多的少數族裔移民聚居區。我們發現,紐約市「參與式預算」的選票除了有英文版外,還有多種語言的版本,包括西班牙文版、簡體中文版等。此外,為了要讓那些平常從不去投票的新移民參與,並不需要來投票的居民特別出示任何身份證明文件(如駕照、社會保障卡等),若無文件者,只需要填寫一份「符合投票資格者宣示書」(Voter Eligibility Oath),上面載明姓名、出生日期、地址、電子郵箱與電話,就可以投票。

宣示書上最重要的欄位,是勾選是否願意以簡訊或電子信箱收取有關參與式預算的資料。這可以讓組織者日後能夠更方便地觸及這些過去不容易接觸到的社會弱勢者。

有的選區工作人員更是主動積極,他們拿着iPad挨家挨戶去問,你只要住在該區內,在軟體上登記姓名、住址等基本資訊,可以立刻在iPad上進行電子投票。

我們在走訪過程中發現,各選區議員彼此之間競爭很激烈,大家都熟記去年投票數最多的是哪幾個議員的選區,分別是多少票,今年每個議員的選區都卯足勁動員民眾,非常希望能提高投票率,拔得頭籌,5年來已經形成了一種良性競爭的內在動力。

此外,如前所述,為了鼓勵年輕人參與,甚至將「參與式預算」的法定投票年齡降低為14歲,因為許多學生使用學校或公園,他們也有他們對公共設施需求的想法,應該讓他們參與表達。第38選區的萬齊家(Carlos Menchaca)議員甚至希望把他這一區的「參與式預算」投票年齡降低到12歲。此議雖沒有獲得委員會的同意,但可以由此看到紐約「參與式預算」推行過程中,實踐者不斷想擴大參與的動力。

後記:

此次能去紐約參觀參與式預算,這機緣要從我們研究中國的參與式預算開始。自2005年起,我們兩人對中國浙江溫嶺的參與式預算開始進行研究,多年來前往考察近十餘次,並透過此研究,與北京民間團體「世界與中國研究所」熟識。

由於近年來台灣各縣市與中央部分機關也開始進行參與式預算的實驗,但所採取的作法各不相同,在實踐上各自摸索,台灣的參與式預算仍處於百花開放的探索階段。有鑑於我國國內似乎沒有專家真正完整考察先進國家參與式預算的實踐經驗,因此此次接到「世界與中國研究所」所長李凡的邀請,我們認為機會難得,因而有了這次考察訪問之行。

中國現行預算法自1995年開始實行。而後隨着經濟社會的發展,現行預算法逐漸暴露出一些問題,如預算不夠透明、缺乏監督等等。地方政府的公共預算改革近些年有一些試驗,在浙江、廣東、上海等地都有所涉及,例如從2005年浙江溫嶺市引入參與市預算,李凡及溫嶺市地方官員陳奕敏將這個實驗與鄉鎮人大嫁接,讓老百姓可以參與政府財政預算制定和監督。

李凡的「世界與中國研究所」近年來經常舉辦有關參與式預算的研討會,已成為中國民間推動參與式預算的主要力量。中國的實踐比台灣早,近年在中國其他地方也出現更多實踐的案例,但畢竟不是民主政體,參與式預算在實踐上障礙比台灣更大。

但不管是在中國浙江,還是新北市達觀里的實驗當中,我們都觀察到民眾、官僚對於參與式預算的陌生,因此如何進行宣傳並激起民眾的參與意願是我們最感興趣的課題。

紐約市有其特殊的社會背景與政治脈絡,在紐約可行的一些做法在台灣未必都能照搬。但是我們可以從紐約的案例中發現,紐約市「參與式預算」的推行有一個很清楚的脈絡:為窮人與弱者賦權。當目的感清晰,所有的制度安排才會有頭緒,而不是為了做而做。在台灣推行參與式預算時,或許這點值得我們仔細思量。

(本文作者徐斯儉現任中研院政治所副研究員、 吳建忠為台北海院通識中心助理教授)

評論區 0