「逃離舒適區(Comfort Zone)」也許是這個時代人所亦云激勵人心的警句。不同於在一門技藝之間下苦工,這個警句今天已被徹底濫用,要求我們停止深究鑽研,命令我們徹底的離開領域(Zone),講求場域之間的彈性轉換與效率。這背後指涉的社會認知,也許是鮑曼點出的「液態現代性(Liquid Modernity)」。

現代性是一種對效率永不停步的追求。鮑曼認為過去的現代社會屬於固態(Solid),講求土地佔有與勞動力控制,藉止建立穩定與流水作業的秩序,壓低成本而利潤最大,福特主義工廠是典例。即便這破壞了舊有自及自足的生產與生命形態,但資本家與勞動者皆能透過這穩定的秩序而有所預期,相互依賴及保障,比如說往時勞動者往往可能在同一工廠/公司工作至退休。

然而現今的社會已從固態轉為液態(Liquid)。我們同樣在追求效率,無休止,但科技發展大幅收縮了空間與時間距離,隨時隨地都能接觸到地球另一端的資訊,亦此生命每時每刻都受不同訊息影響,分秒都有有改弦易轍的可能。原先規模龐大的資產與秩序反而成為資本家的負擔,越靈活移動、越能彈性應對瞬息萬變「即時」者為王。於是「流動」取代了「秩序」,「短期」勝過「長期」,勞資兩方的結合已然鬆脫,資方不再承擔長期投資,對勞方來說以單一技能規劃生涯的時代亦不再可能。據Sennett在The Corrosion of Character一書估計,一位受過兩年大學教育的美國青年可預期在四十年的工作生涯裏至少轉換十一次工作,並至少改變三次工作技藝。

液態現代性要求我們不斷建構自我以滿足時代的洪流,我們每刻都要在建構自己,質疑自己,分析自己,批評自己,改造自己,放棄現有的身份,獲取完全不同的身份,每刻都是個「新的開始」。於是我們才需要不斷(被逼)「逃離舒適區」,彷彿深耕細作是愚蠢,對工藝有感者是不識時務。在日常生活的面向,即所謂消費社會之中,其典型就是日夜不絕的商業廣告——鼓勵你購買,消費,丟棄,追求再新的商品。

對鮑曼來說,這樣的社會形態會改造了我們對人際關係的理解,我們習慣消費,太熟練彈性與即時,失去了經營與創造關係的能力。而另一邊廂,每天數以百計的流動關係讓人應接不暇,使人只能以接觸(connection)而非連繫(relation)來應對人際種種,因為接觸隨時可以斷線(disconnect),可是關係一旦開展就無法回頭。

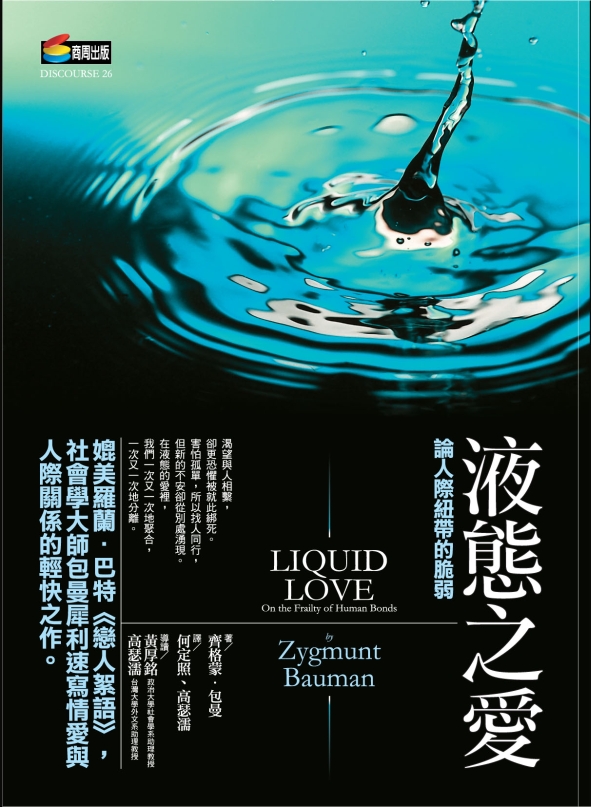

這本書是鮑曼對流動現代性如何應影響人際紐帶的思考,相比其他的著作,這本書在寫作上來得輕鬆,他也說自己把此書「砍成許多片段,您會發現每片都能自成一體」。為配合這本書的寫法,是次書摘也選擇以拼湊各種「文本碎片」而成,呼應業已分裂的現代液態生活——「一切堅固的事物都煙消雲散了。」

以下摘自《液態之愛——論人際紐帶的脆弱》,獲「商周出版」授權刊出。

《液態之愛——論人際紐帶的脆弱》

出版時間:2008年01月

出版社:商周出版

作者:齊格蒙.鮑曼(Zygmunt Bauman)

譯者:何定照,高瑟濡

那些來去不定的,讓既滿足自由驅力、也滿足歸屬渴望變得可能——還能遮掩(若不能完全彌補)上述兩種熱望的欺騙性。

在「上網」及「網路漫遊」的全神貫注與心力耗盡中,上述這兩種驅力得以融解、混合。「連線」的理想,奮力掌握這兩個對立物間艱難而紛擾的辯證。它允諾一種在寂寞與承諾的暗礁間、在遭排除的天譴與被緊抓的魔掌間的安全(或至少不致命)航行,允諾一種無法挽回的疏離與不可改變的依附。

我們在網路上聊天,也有聊天的「網友」。就像網路上癮者知道的,網友上線下線,來來去去——但總有幾個老是渴望用「訊息」淹沒沉默。在「網友」這種關係中,訊息本身並非訊息,訊息的來去、訊息的流通才是訊息——別管內容。我們屬於話語和未盡句子(無疑地,簡寫、刪節可使流通加速)的平穩流動。我們屬於談話,而不是談什麼。

別把這個時代的偏執,和桑內特三十年前所擔憂的強迫性自白與私密的揮霍搞混了。出聲、發訊的目的,不再是放送靈魂內在,好讓伙伴檢視並認可。說出或打出的字句,不再是奮力報告靈性的發現之旅。就像(《衛報週末版》上)摩斯(Chris Moss)令人崇敬的金句:在「我們的網路聊天、行動電話、全天候的簡訊」中,「自省已被一種狂亂、膚淺的互動所取代,後者是除我們的購物清單外,最能暴露我們最深祕密者」。我想說明的是,那種「互動」雖然確實狂亂,卻可能不那麼膚淺——一旦你瞭解且記得其重點(也是唯一的重點)是讓聊天持續。數據通訊業者不是聖化聊天這種結合之不可侵犯的神職人員。這種結合唯一的支柱,就是閒聊和打字;只要撥號、交談、簡訊存在,它們就跟著存在。停止交談——你就出局。沉默等於被排除。確實,「文本之外無他」——雖然德希達(Jacques Derrida)講的不是這個意思……

正如一切井然有序、萬物分門別類的現代國家無法容忍「無主遊民」,也正如不斷擴張、渴望領土的現代帝國無法容忍「無主」荒地——現代市場也不歡迎「非市場經濟」:那種不需金錢轉手而自行再生產的生活。

對市場經濟的理論家來說,這種生活並不算數——也因此不存在。對於市場經濟的實踐者而言,它構成一種罪過與挑戰——一個尚未征服的空間,一種對入侵與占領的公開邀請,一個還未完成但吵嚷著要求緊急執行的任務。

為反映出所有以及任何市場與非貨幣經濟共存模式的暫時性本質,在命名自行再生產的生活或是生活中自行再生產的部分時,理論家使用了帶有反常與行將消逝意味的名稱。能自行生產自己生活模式所需的物品,因此無需固定到商店購物的人們被稱作是「胼手胝足」(from hand to mouth)的人;他們那種存在方式的意義只在於它的缺乏或遺漏——那是「經濟起飛」帶來(無須修飾語的)正常生活以前的一種原始而悲慘的存在方式。只要物品轉手時沒有金錢流通到反方向,就會被歸類到「非正式經濟」(informal economy)的模糊地帶——同樣地,在稱呼與之相對的正常交易(也就是有金錢介入的交易)時則不需要任何特別稱呼。

市場經濟的實踐者盡其所能地觸及行銷專家還無法觸及的部分。他們的擴張同時包括橫向與縱向,既廣且深:有待被征服的,是那些還堅持「胼手胝足」生活的土地,但也包括已經轉換成購物/消費生活的人口中,「非正式」經濟所占的時間分量。非貨幣生活需要被毀滅,這樣一來,依賴這種生活方式的人就得在購物與挨餓間做出選擇(倒不是說一旦他們選擇購物,就可保證不挨餓)。還未被商品化的生活領域必須被證明危機四伏,而不購買工具或勞務就無法擊退那些潛藏的危險,又或者那生活領域必須被譴責為劣等、可憎、丟臉。而它也的確如此被譴責。

在經濟理論家的計算中缺席的最明顯角色,且在市場實踐者所排列的貿易戰爭目標中名列第一的,是哈爾西(A. H. Halsey)稱為「道德經濟」(moral economy)的那片廣大領域——家人共享的財貨與勞務、鄰居的幫忙、朋友的互助:所有用來編織人際紐帶與持久承諾的動機、衝動與行動。

經濟理論家認為值得注意的唯一角色是經濟人(homo oeconomicus),因為他有功於「維持經濟動力」,也是經濟成長之輪的潤滑油——經濟人是一個孤獨、自私自利且自我中心的經濟行動者,他追求最划算的交易,受「理性選擇」支配,小心翼翼不被任何抗拒轉換成金錢收益的情感所擄獲,而且他所處的生活世界裡滿是除了這些美德之外別無其他共同點的人。市場實踐者能夠認出且願意理睬考慮的唯一角色是消費人——消費人是一個孤獨、自私自利且自我中心的購物者,他已把追求最划算的買賣當作唯一能治療孤獨的方法;他唯一知道與需要的社群,是大型購物中心裡的那個消費者動群;處於他生活世界裡的其他人物除了這些美德之外別無其他共同點。

現代早期「沒有個性的人」已經成熟為「沒有紐帶的人」(或者,他是被後者擠退?)。

經濟人與消費人是沒有社會紐帶的男女。他們是市場經濟的理想居民,是讓 GNP 觀察者快樂的人。

他們也是虛構。

近來真正塑造我們一切行為所受制之境況的勢力在全球空間流動,但整體來說,我們的政治行動機構卻依然縛於地面;一如以往,它們仍舊在地。

運作於都市空間的政治機構,因為主要仍然在地,所以在政治舞台上往往不幸缺乏足夠的行動力,尤其是不足以有效、具權威性地行動。然而另一個結果,則是享有治外法權的網際空間(權力的遊戲場)的缺乏政治。

在我們全球化的世界裡,政治往往越來越在地,激昂而自覺地在地。被逐出網際空間或遭其拒於門外的政治,退而求其次地返回「伸手可及」的事務,包括地方事務與鄰里關係。對於我們當中大部分人大部分時間而言,這些似乎是我們能「有所建樹」、影響、補救、改善、改變方向的僅有議題。我們的行動或無為,只在地方事務上才能「帶來改變」,至於其他明明白白「超在地」的事務,我們便(又或者我們一再被政治領袖與其他所有「知情者」如此告知)「毫無選擇餘地」。我們於是懷疑,假使我們能採行的方法與所擁有的資源都不足得可憐,那麼無論我們做什麼或能明智地盤算該做些什麼,事情都會順其自然軌跡運行。

甚至就連來源與起因毫無疑問是全球性、遙遠而深奧的問題,也只透過它們的在地衍生物與影響才進入政治關切的領域。只有在有毒廢棄物傾倒場在隔壁,在「我們自家的後院」,與我們的家園令人害怕地鄰近、卻也令人激勵地「伸手可及」時,全球的空氣污染或水資源,才會變成政治議題。只有當社區醫院被拆除,或地方老人之家與精神療養機構被逐步淘汰時,顯然是跨國製藥廠恣意追求利潤所導致的健康議題商業化,才會進入政治視野。在全球滋長之恐怖主義所帶來的大浩劫,只有紐約這個城市的居民必須面對,至於其他城市的議會與市長則必須擔負起保護個人安全的責任,儘管人們現在認為個人安全極易受到遠超出任何市政當局管轄範圍之勢力的傷害。只有在形形色色的「經濟移民」湧入曾經看來如此齊一的街道,全球生活境況的慘狀與各民族的流離失所,才會進入政治行動的視野……

簡而言之:城市已變成全球性問題的傾倒場。城市的居民與他們選出的代表,往往面臨一項他們無論如何想像都無法完成的任務:替全球矛盾尋找在地解決的任務。

因之產生了柯司特提到的弔詭,「在一個日趨為全球化過程所結構化的世界裡,日趨在地化的政治」。「過去曾有意義與認同的生產:我的鄰里、社區、城市、學校、樹木、河川、海灘、教堂、安詳、環境。」「人們無力對抗全球的旋風,所以只好堅守自己。」我們要注意,他們越「堅守自己」,就往往越「無力對抗全球的旋風」,也越無能決定在地以及表面上屬於他們自己的意義與認同——這正合全球經營者之意,因為他們沒理由害怕無自禦能力者。

正如柯司特在其他地方所暗示,「流動空間」(space of flows)的創造,建立了一種透過脫離之威脅來進行支配的新(全球)階序。「流動空間」可「逃避任何地方的控制」——而(且因為!)「地方的空間被區塊化、在地化,並因此越來越無力面對流動空間的易變。地方反抗的唯一機會,是拒絕勢不可擋之浪潮的登陸權——但結果只是看到它們在鄰近地方登陸,因此導致反叛社區被繞過與邊緣化」。

在地政治,特別是都市政治,已然無可救藥地負荷過多——遠超出它承載/執行的能力。它現在得運用已因失控的全球化而少得可憐的方法與資源,去減輕失控的全球化所帶來的後果。

無論城市在其歷史中發生些什麼,無論在這些年或這些世紀裡,都市的空間結構、外觀與風格可能有多劇烈的改變,有一項特徵是不變的:城市是陌生人彼此密切緊鄰地居留與移動的空間。

始終與到處都有陌生人臨現於眼前與身邊,是城市生活的一項固定成分,而這又為所有城市居民的日常事務帶來大量的恆久不確定性。那種不可能迴避超過短暫片刻的臨現,是一種永遠不會枯竭的焦慮來源,它具有一種通常潛伏著、但屢屢可能爆發的侵略性。

對未知的恐懼雖然潛在卻四面環伺,拚命尋找可靠的發洩管道。累積的焦慮往往發洩在從「外來者」裡挑選出來的類別,他們被選出來象徵「陌生」、不熟悉、生命背景的不透明、風險與威脅的曖昧不明。當「外來者」中被選出來的類別被驅逐出家庭與商店,不確定性的駭人幽靈就暫時被驅逐;不安這個可怕怪物的肖像被燒毀。邊界的關卡被煞費苦心地層層建立,好抵擋「假政治難民」,而「單純經濟上」的移民則希望能穩固自己不可靠、飄忽不定與難以預料的存在。但是無論「不受歡迎的外來者」面臨什麼樣的困境,液態的現代生活必定會持續飄忽不定與善變,因此焦慮的減緩是短暫的,而依附在「強硬而果決之方法上」的希望在興起後馬上破滅。

根據定義,陌生人是個其意圖最多只能猜測、永遠無法確實得知的能動者。在衡量該做什麼與行為該如何表現的決定時,陌生人是所有運算方程式中的未知變數;因此,即使陌生人沒成為公然挑釁的對象、沒有被公開而積極地憎恨,行動領域中陌生人的臨現仍然使人不安,因為它苛求我們去預測行為的結果,以及行為成功或失敗的機率。

與陌生人共享空間,在陌生人不請自來卻冒失莽撞地接近自己的狀態下生活,這是城市居民難以或無法避免的境況。陌生人的鄰近是他們的宿命,他們必須進行實驗、試驗及測試,(但願能)找出一種生活方式,好使共居愉快,使生活過得去。這項需求是「給定」、無商量餘地的,但城市居民著手滿足這項需求的方式,則取決於個人選擇。而我們每天都在做這選擇——無論是有意或無意,慎重其事或默認之。

現代主權權力受到承認的終極之道,原來是它將人排除在人類外的權利。

在康德寫下他的結論並付梓的幾年後,另一份篇幅更短的文件出版了——一份比康德的小書還更苦惱著接下來兩世紀的歷史及其主要演員的文件。那份文件就是「人權與公民權宣言」 (Déclaration des droits de l’homme et du citoyen),對此,亞干賓(Giorgio Agamben)得益於橫跨兩世紀的後見之明評論道,這文件並未解釋清楚,到底「這兩個名詞(人與公民)指涉兩個不同的實體」,抑或是第一個名詞永遠意味著「已經包含在第二個裡面」——也就是說,享有權利者,是同時也身為公民的人(或只有當他是公民時,他才是享有權利者)。

這那種模糊性及其所有可怕的結果,之前已被鄂蘭(Hannah Arendt)提到過——在一個忽然之間充滿了「難民」的世界裡。鄂蘭想起真正可稱之為預言者的柏克 (Edmund Burke)在十八世紀提出的警告:「只身為人類」的抽象赤裸性,是人類的最大危機。柏克說道,「人權」是一種抽象概念,而人類幾乎無法從「人權」裡指望什麼庇護,除非這個抽象概念被填入英國人或法國人權利的血肉。「這世界並不認為身為人類的抽象赤裸性有何神聖之處」——在總結柏克發表其言論之後近一百五十年的人類經驗時,鄂蘭如此說道。「據稱不可被剝奪的人權,結果證實無法執行……每當不再是任何主權國家公民的人出現時。」

的確,僅只具有「人權」——而完全沒有其他建立在制度上而更具防禦性的權利,好容納與穩固「人」權——的人類並不存在,而且在任何實質意義上是難以想像的。要認可人類的人性,一個種社會性、太過社會性的力量(puissance、Potenza、might、Macht)明顯是必要的。而在整個現代紀元裡,這樣的「力量」永遠正好是在人與非人(亦即在現代名目下的公民與外國人)之間劃出界線的力量。在這個被切分成主權國家領域的地球上,無家可歸的人是沒有權利的,而他們之所以受苦,並非因為他們在法律面前不平等——乃是因為他們不適用任何法律,沒有法律可在他們控訴遭受粗暴對待時作為依據,或是沒有法律可供他們訴請保護。

在寫於下《極權主義的起源》(The Origins of Totalitarianism)數年後,鄂蘭在一篇討論雅斯培(Karl Jaspers)的文章裡評述道,雖然對所有先前世代而言,「人性/人類」一直只是個概念或理想(我們可以再補充:一種哲學上的假設,一個人道主義者的夢想,有時是作戰時的助攻喊殺聲,但很少是政治行動的組織信條),但它現在已「成為某種急迫的實在」。它已成為一件極度緊急之事,因為西方世界的衝擊不但已經由其科技發展的產品滲透到世界的其他部分,而且還已將「其解體的過程」輸出到世界的其他部分——其中最重要的,包括形上與宗教信仰的垮台、自然科學令人敬畏的進展,以及民族獨立國家幾乎成為唯一一種治理形式的優勢地位。曾經在西方花費好幾世紀來「破壞古老信仰與政治生活方式」的力量,「只在幾十年間便瓦解掉……世界所有其他部分的信仰與生活方式」。

鄂蘭認為,這種統一只能產生一種「完全負面」的」「人類連帶」。地球每個部分的人口都被所有及每個其他部分變得脆弱不堪。我們可以說,這是一種威脅、風險、與恐懼的「連帶」。大部分時間裡,而且在大多數人的想法裡,「地球的統一」濃縮成在世界——一個「向外伸展但自己無法被碰觸到」的世界——遙遠地方醞釀發展的恐怖威脅。

難民或尋求政治庇護者的居留營,透過其出口的封鎖而變成永久的暫時性設施。

難民營或尋求政治庇護者居留營的營民,無法回去「他們原來的地方」,因為他們離開的國家不希望他們回去,因為他們的生計已遭破壞,因為他們的家園已被搗毀、夷平或侵占。但是他們也沒有往前走的路:沒有政府會樂意看到數以百萬計的無家可歸者湧入,任何政府都會竭盡所能地防止新移民定居。

至於他們新的「永久暫時」住所,難民「身在其中,卻不屬於它」。他們並不真正屬於那個他們在其領土上組裝活動房屋或搭起帳蓬的國家。一層看不見、但仍然厚實而無法穿透的猜忌與怨恨簾幕,把他們與地主國的其他部分隔離開來。他們懸浮在一個空間虛無中,在那裡時間已然靜止。他們既沒有安頓下來,也不是在移動中;他們既沒有棲身下來,也不在流浪中。

若以描述人類身分的慣用語來說,他們是難以形容的。他們是德希達所謂「未定者」的體現。在像我們一樣被他人讚許並自傲於反省與自我反省藝術的人當中,他們不僅是不可碰觸者,還是難以置信者。在一個充滿了想像的共同體的世界裡,他們是無法想像者。而其他那些聚集成真實或渴望變成真實的共同體,正是藉由拒絕難民被想像的權利,來提高自己想像的可信度。

這句''鄂蘭認為,這種統一只能產生一種「完全負面」的」「人類連帶」。''

似乎多打一個''」''