【編者按】1491作為題目,是一個挑戰史觀的年份。哥倫布於1492年「發現」「新」大陸,「發現」這個用字隱含著歐洲文明的視角,意味著在這之前這片大陸並不「存在」於我們的思考體系之中。歷史告訴我們歐洲的殖民者並不是嘗試理解異於己身的生活形態,通常是獵奇,更多是帶著帝國利益的考量去探索,以至征服之——「美洲住民沒有歷史,他們是化外之人」,對於「沒有文明的野蠻人」,歐洲人的的神聖任務就是要教育他們,「更好」地利用被他們浪費的自然資源。

這種想法深刻影響著至今的政治學,奠基了政治學主要的國家理論——十七世紀的英國政治哲學家霍布斯(Thomas Hobbes)指出,在「自然狀態」(State of Nature)下人們處於無政府狀態,過著原始生活,無法處理各種瑣碎衝突,由是變成紛爭,因此人們需要相互結盟以保存己身,是之戰事撕殺不斷,文明無法產生,浪費各種資源。國家的作用即為最終仲裁者,解決人際間的種種衝突,定下發展方向,社會趨向良善。這種說法,烙有對「原始人」的定見與歧視,也因此證成了國家的權力與其對自然的侵佔,美其名為善用資源。今天種種對社會組成國家權力的政治理解,依舊以霍布斯的自然狀態論作為基礎,在國際關係層面尤甚。

與之相對對原住民的夢幻刻板形象則是「高貴野蠻人」——未受現代社會沾染,過著簡單生活的純真住民。我們可以從十八世紀法國思想家盧梭(Jean-Jacques Rousseau)對自然狀態的另外理解中窺探到這種對原始人的美好想像——原始人本性溫柔,對同類有愛,日常靠收集野果及狩獵維生,我們無法從群獸中分別獨特的個體原始人,他們沒有紛爭;一切的自私自利、爾虞我詐只是文明進化的不幸,是原始人以至我們現代人的不幸。

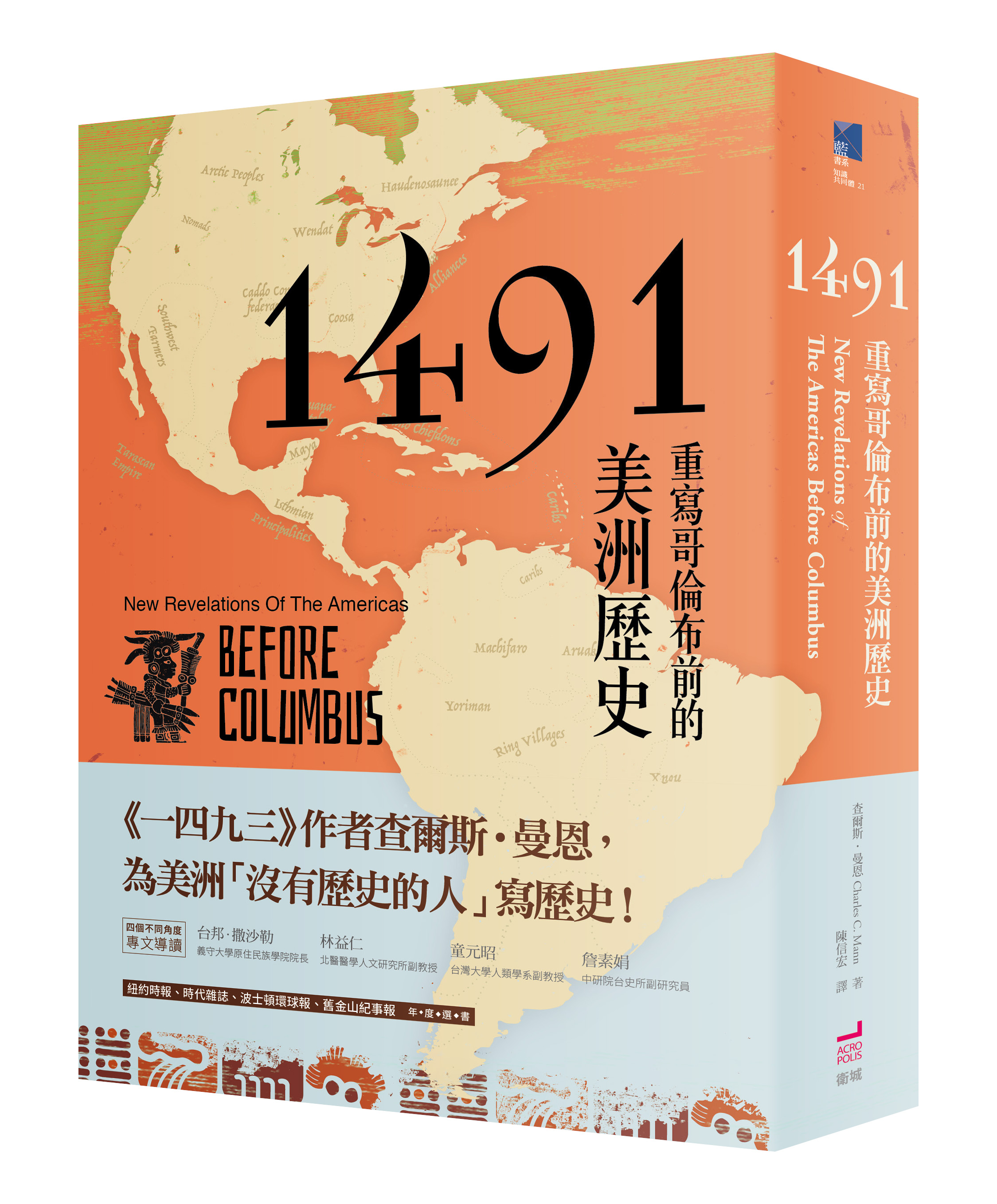

然而不管是「高貴」還是「沒有文明」,這兩種意像都試圖消除原住民的能動性(Agency),即是說,他們並沒有自主的行為,而是被動接受任何天災或人禍的次等人種。《1491——重寫哥倫布前的美洲歷史》作者查爾斯.曼恩(Charles C. Mann)希望透過書寫這本書,來消除我們對原住民的定見,以至嘗試理解學習另一種生活形態的智慧。

查爾斯.曼恩以其接近報導文學的方式,穿插學術與歷史爭論,在這本超過600頁的中譯本裏娓娓道出1491年,在哥倫布「大發現」以前,印第安人的歷史。他指出,在十六世紀以前,印第安人口一度高達數千萬,而且大部份人住在城市裏,科技進步,他們會定期燒林開田,製造豐富肥沃的「印第安黑土」,卻深諸與自然和諧共處之道,與之取得平衡。事實上,今天我們所見廣大無邊的亞馬遜森林,當日不是現代人想像中的荒野森林,而是印第安人進行各種狩獵、採集、祭儀和人群活動的地域,人類與自然的關係相互構成,對印第安人來說,無「墾植」與「野生」地貌之分,他們只是「單純依照生長於其中的物種而將地貌分為數十種類別」。

然而殖民者來到之前,美洲卻出現大旱災,以及由歐洲傳入的天花病,令到整個美洲的「基石物種」兼土地管理者——印第安人——大規模死亡,土地失去了穩定、靈活的照料,生態出現劇變,森林於是愈來愈濃密,成為後來殖民者所見到的「宏偉荒野」,換句話說,這種「荒野」乃是「人造荒野」。而且,如果把土地描成從無住民管理之空蕩大陸,也就意味著土地可以任由殖民者競奪,合理化他們「更好地」運用資源。「無主之地」這種說法,直到今天仍然是「文明社會」對各地原住民的踐踏,「壯麗的荒野」,實際上是建立於原住民的墳墓之上。

在以現代之名排斥毀滅各種生命形態的今天,「原住民」也許意味著更多。以為我們已經了解社會一切,可以操弄自然的觀念,不過是近百多年的事。我們讀到的歷史,也很大部分不過是能夠書寫文字留有奢華古物者的歷史。被消失的歷史,總是有意為之,當中總有國家所懼怕的顛覆潛能。我們也許該對各種被指示為落後、不合時宜的耕耘,持有學習的心態,有著更多敬意。

端傳媒將一連數天摘載《1491——重寫哥倫布前的美洲歷史》部份內容,獲「衛城出版」授權刊出。

《1491——重寫哥倫布前的美洲歷史》

出版時間:2016年12月

出版社: 衛城出版

作者:查爾斯.曼恩(Charles C. Mann)

譯者:陳信宏

「全然沒有人類及人造物的痕跡」

貝尼省不是特例。霍姆柏格的錯誤(也就是假定美洲原住民生活在恆久不變且沒有歷史的狀態下)一直在學術著作中居於支配地位,並且向外散播到高中課本、好萊塢電影、報紙文章、環保運動、浪漫冒險小說及絲網印刷的T恤上。這種觀點以許多形式存在,而且不論是厭惡印第安人還是欣賞印第安人的人士都熱烈擁抱。霍姆柏格的錯誤解釋了殖民者為什麼認為大多數的印第安人都是無可救藥的凶暴野蠻人;與此相對的則是賦予印第安人一種夢幻的刻板形象,視之為高貴野蠻人(Noble Savage)。不論正面還是負面,這兩種形象的印第安人都欠缺社會學家所謂的能動性:他們不是主動的行為者,而只是被動接受飛來橫財或天災人禍等任何他們遭遇到的偶然事件。

高貴野蠻人這種概念可以追溯到最早針對美洲原住民所進行的完整人種學研究:拉斯卡薩斯(Bartolomé de las Casas)主要寫於一五三○年代的《辯護史》(Apologética Historia Sumaria)。拉斯卡薩斯是一名西班牙征服者,後來因為懺悔自己的行為而成為教士,將他長壽人生的後半段投注於阻止歐洲人在美洲大陸上橫行霸道。在他的心目中,印第安人是一群自然的動物,像牛隻一樣溫和居住在這片「人間天堂」。他認為他們生活在人類墮落之前的純真狀態中,平靜等待了數千年之久,才等到了基督教的教導。與拉斯卡薩斯同時代的義大利評論家德安吉拉(Pietro Martire d'Anghiera)也抱持同樣的觀點。他寫道(我引自一五五六年的英文譯本):印第安人「生存在古代作家經常提及的那個黃金世界」,過著「簡單而純真的生活,毋須強加法律約束」。

今天,我們認為印第安人懷有與生俱來的簡樸與純真,指的主要是我們認定他們沒有對環境造成衝擊的生活方式。這種想法至少可以追溯到梭羅,他投注了許多時間尋求「印第安智慧」,也就是一種原住民族的思考方式,假定其中並不包括計量或分類:梭羅認為計量與分類正是讓人類得以改變自然的邪惡能力。梭羅的想法影響力持久不墜。一九七○年首度舉行地球日之後,一個名叫「維護美洲之美」(Keep America Beautiful, Inc.)的團體設置了看板,畫面中是個身穿印第安人服裝的演員對著汙染的大地默默哭泣。這場宣傳活動大獲成功。在將近十年的時間裡,世界各地都可以見到哭泣印第安人的形象。然而,印第安人在這個例子裡雖然扮演了英雄的角色,這則廣告還是體現了霍姆柏格的錯誤,因為它暗示印第安人從不改變環境的原始荒野狀態。由於歷史記錄的是變化,因此他們就是沒有歷史的人。

拉斯卡薩斯的反西班牙觀點受到極嚴厲的攻擊,以致他指示遺囑執行人在他死後四十年(他死於一五六六年)再出版《辯護史》。實際上,這本書直到一九○九年才以完整的面貌出現。由此一延遲也可知,為高貴野蠻人之說辯護在十八與十九世紀期間通常備受敵視。美國史學泰斗班克羅夫特(George Bancroft)即為代表,他在一八三四年指出,在歐洲人抵達之前,北美洲原本是「一片毫無生產力的荒原……僅有的居民就是散落各地的幾個衰弱的野蠻人部落,完全沒有商業也沒有政治連結」。 班克羅夫特跟拉斯卡薩斯一樣,也認定印第安人生活在沒有變化的社會裡,只是他認為這種恆久不變的狀態意味著懶散,而非純真。

班克羅夫特的觀點以不同形式流傳到下一個世紀。為美國人類學奠基者之一的克魯伯(Alfred L. Kroeber)在一九三四年寫下以下論述:北美洲東部的印第安人不可能發展出歷史,也不會有歷史,因為他們的生活滿是「永無休止的瘋狂戰爭,持續不斷的耗損消磨」。他認為,要逃離那樣的衝突循環,「簡直不可能」。「如果有一個群體試圖將自身的價值觀從戰爭轉換成和平,就幾乎注定會提早滅絕。」1克魯伯承認,印第安人在戰鬥中還是會抽出時間種植作物,但堅稱農業「不是東部生活的基本要素,而是輔助元素,可以說是一種奢侈」。所以,「九九%以上可供開發的﹝土地﹞仍是處女地」。

四十年後,兩度獲得普立茲獎的莫里森(Samuel Eliot Morison)在他共有兩冊的《歐洲人的美洲大發現》(European Discovery of America)中做出簡明的結論,主張印第安人沒有創造出任何持久的建物或制度。他們被囚禁在亙古不變的荒野中,是「人生短暫而野蠻的異教徒,未來毫無希望」。英國史學家格蘭頓戴克男爵(Baron Dacre of Glanton)崔姆路普(Hugh Trevor-Roper)在一九六五年宣稱,原住民「在歷史中的主要功能,就是向現代人呈現歷史沒有記載的一幅過往圖像」。

教科書忠實反映了學術信念。作家菲茨傑拉德(Frances Fitzgerald)檢視美國學校的歷史課本,指出從一八四○至一九四○年代,教科書對於印第安人的描繪「如果說有什麼變化,那麼無疑是出現了倒退」。早期的作家認為印第安人雖然未開化,卻相當重要,但後來的書籍把他們凝結為一種公式化的形象:「懶惰、幼稚又殘酷。」而一九四○年代的一本主要教科書只用了「少數幾段」描寫印第安人,「其中最後一段的標題是:『落後的印第安人』」。

生活在現代的人總是很容易覺得自己比生活在過去的人優越。德州大學史學家克羅斯比(Alfred W. Crosby)指出,許多欣然接納霍姆柏格的錯誤的研究者,都生活在這樣一個時代:推動各種重大事件的似乎都是歐洲主要領袖,白人社會似乎壓倒了世界各地的非白人社會。整個十九世紀與二十世紀的大部分時間,民族主義的聲勢不斷上升,史學家於是將歷史與國族連結在一起,而非文化、宗教或生活方式。不過,第二次世界大戰讓西方世界體認到非西方人(在這個例子裡是指日本人)也有可能達成快速的社會變革。歐洲殖民帝國的迅速瓦解又進一步證實這一點。克羅斯比認為這些事件對社會科學家造成的影響極為巨大,就像天文學家「發現銀河系各個恆星之間那些模糊不清的痕跡其實是遙遠的星系」一樣。

另一方面,新學門與新科技也開創了檢視過往的新方式。人口學、氣候學、流行病學、經濟學、植物學與孢粉學;分子生物學與演化生物學;碳十四定年法、冰核抽樣檢驗、衛星攝影與土壤分析;微衛星遺傳分析和虛擬3D飛越:許許多多的全新觀點與技術紛紛冒了出來。而當學者開始運用這些觀點與技術,以往認為這片占地球表面三分之一的地區,其上僅有的人類居民在數千年間幾無改變的想法,也就顯得缺乏可信度。當然,有些研究者猛烈抨擊這些新發現,視之為恣意誇大。(「我們只不過是用一種新的迷思取代過去那種﹝未受改變的荒野﹞的迷思而已,」地理學家韋爾﹝Thomas Vale﹞譏嘲道:「也就是人工化地貌的迷思。」)然而,經過數十年的發掘與辯論,美洲及其原始住民的新圖像已開始浮現。

廣告所頌揚的印第安人形象,仍是過著游牧生活且對生態毫無破壞,騎著馬匹在北美大平原上捕獵犎牛;但在哥倫布的時代,絕大多數的美洲原住民是住在格蘭德河(Río Grande)以南。他們不是過著游牧生活,而是建造並居住在世界上幾座最大也最奢華的城市裡。大多數的印第安人根本不仰賴狩獵大型獵物,而是生活在農場。另外有些人是靠捕撈魚類和甲殼類動物為生。至於馬匹,則來自歐洲;除了安地斯山脈的駱馬之外,西半球並沒有馱獸。換句話說,昔日的美洲遠比研究者原本想像的更繁忙、更多元,人口也更多。

而且歷史也更悠久。

其他新石器革命

在上個世紀的大部分時間,考古學家都認為印第安人是橫越白令海峽來到美洲,時間約在一萬三千年前,最後一次冰河期接近尾聲之際。由於極地冰層鎖住了大量的水,世界各地的海平面因此降低三百英尺左右。淺水的白令海峽於是成為西伯利亞與阿拉斯加之間的一道陸橋。理論上,所謂的古印第安人是直接步行穿越現在分隔亞、美兩洲的那段五十五英里的距離。一九六四年,亞利桑那大學考古學家海恩斯(C. Vance Haynes)為這項理論添上了最重要的一筆,他注意到證據顯示加拿大西北部的兩大冰蓋層正好在一萬三千年前時是分開的,形成一道相對溫暖的無冰走廊。古印第安人可經由這條通道從阿拉斯加前往南方較宜人居的地區,不需要越過大片浮冰群。當時的浮冰群從白令海峽往南延伸了二千英里,幾乎寸草不生。如果沒有海恩斯所說的那道無冰走廊,實在很難想像人類如何能夠南下。陸橋與無冰走廊的組合在過去二萬年來只出現過一次,而且只持續短短幾百年。此外,這種現象就發生在當時所知最早的美洲文化興起之前,即克洛維斯(Clovis)文化,因其遺跡最早是在新墨西哥州的克洛維斯鎮被確認而得名。海恩斯的闡釋使這項理論顯得無可置疑,立刻被教科書採用。我念高中的時候老師這樣教,三十年後我的兒子進入高中,老師還是這樣教。

到了一九九七年,這項理論突然搖搖欲墜。擁護最力的幾位支持者,包括海恩斯在內,公開承認智利南部的一場考古挖掘已發現極具說服力的證據,顯示那裡在一萬二千年以前就已經有人居住。由於那些人居住在白令海峽以南七千英里處,這樣的距離跋涉起來必定得花上很長一段時間,因此幾可確定他們是在無冰走廊開啟之前抵達的。(無論如何,新研究也對那道走廊的存在提出懷疑。)由於要在沒有那道走廊的情況下穿越冰河幾乎不可能,有些考古學家因此主張最早的美洲人必定是在二萬年前抵達,因為當時浮冰面積較小。甚至更早:智利那座考古遺址裡有些文物的歷史可能達三萬年之久。或者,最早的印第安人也許是搭船前來,所以不需要陸橋。又或者,他們可能是穿越南極經由澳洲而來。「我們處於混亂不已的狀態,」考古顧問費德爾(Stuart Fiedel)對我說。「我們以前知道的一切,現在都被認為是錯誤的,」他有點誇大地接著強調。

目前仍無共識,但有愈來愈多的研究者認為新大陸原本只有一支橫越白令海峽而來的小群體,受困於阿拉斯加這一側,然後分成幾群緩緩遷移到美洲其他地區,極有可能是搭船沿著太平洋岸南下。研究者對於細節各有不同看法;有些科學家推論,美洲在哥倫布之前有過多達五波的移民潮,最早的一波發生在五萬年以前。不過,在許多推論版本中,今日的印第安人都被視為相對晚進的族群。

印第安權益促進人士不喜歡這種推論。「不曉得有多少白人告訴過我,『科學』顯示印第安人只不過是一群闖入者而已,」波德科羅拉多大學(University of Colorado at Boulder)的政治學家狄羅利亞(Vine Deloria Jr.)二○○五年去世之前曾在和我的一次談話中這麼對我說。狄羅利亞著作甚豐,其中包括批判主流考古學的《紅色的地球,白色的謊言》(Red Earth, White Lies)。這本書的基調可從索引中看出;在「科學」這個索引詞下的條目包含「貪腐、欺詐與科學」、「科學在解釋印第安問題上的盲點」、「科學理論缺乏證據」、「科學客觀性的迷思」,以及「科學的種族偏見」。依狄羅利亞之見,考古學把重點放在平撫白人的罪惡感。認定印第安人接替了其他族群正合乎這種需求。「我們如果只是一群從別人手上竊取了土地的賊,」狄羅利亞說:「他們就可以說:『我們都是一樣的。我們都是這裡的外來移民,不是嗎?』」

狄羅利亞引述的這種「我們都是外來移民」的論點,其中的道德邏輯禁不起分析;這種說法似乎認為兩個錯誤可以互相抵銷。不僅如此,也沒有證據可以證明其中的第一個「錯誤」真的是個錯誤:我們對於古印第安人那幾波移民的狀況一無所知。然而,不管今日大多數的美洲原住民是第一個還是第二個抵達美洲的族群,都跟評估他們的文化成就毫無關係。在我們想像得到的每一個情境中,他們都是在新石器革命發生之前就已離開歐亞大陸。

新石器革命就是農業的發明,此一事件的重要性無可言喻。史學家萊特(Ronald Wright)寫道:「人類生涯自此一分為二:新石器革命之前的一切和那場革命之後的一切。」新石器革命在一萬一千年前左右始於中東,在肥沃月灣的西半部。肥沃月灣位於伊拉克南部與以色列之間,延伸至土耳其南部。那裡的採集社會聚集成永久定居的村落,並學習種植當地的野生小麥與大麥。在後續幾千年間,輪子與金屬也出現於同一個地區。蘇美人統合運用這些發明,再加上書寫文字,在西元前三千年創造了第一個偉大文明。自此之後,每個歐洲與亞洲文化,不論表面上看起來多麼不同,都受到蘇美人的影響。早在農業發明之前就離開亞洲的美洲原住民,則是錯失了此一豐碩的成果。「他們一切都得自己來,」克羅斯比對我說。令人驚嘆的是,他們竟然成功了。

研究者早在許久以前就知道中部美洲發生了第二場獨立的新石器革命。確切的時間不確定,因為考古學家一再將時間往前推,但現已大致認為那場革命發生於一萬年前左右,在中東的新石器革命之後不久。不過,二○○三年,考古學家在厄瓜多沿岸的安地斯山脈山腳下發現栽培型南瓜的古老種子,可能比中部美洲的任何農業遺跡都古老;這代表有第三場新石器革命。這場新石器革命可能造就了貝尼省的各種文化和其他許多事物。美洲這兩場新石器革命的散播速度比歐亞大陸的那一場慢,可能是因為許多地方的印第安人都沒有時間達成必要的人口密度,也可能是因為印第安人最重要的作物玉蜀黍(maize)所具備的非凡特質。

小麥、稻米、小米和大麥的祖先看起來和它們的馴化後代很像;由於這些作物可食用且產量高,很容易可以想像古人為什麼想栽種它們做為糧食。但玉蜀黍由於種子被外皮包裹住而無法自行繁殖,因此印第安人必定是從其他物種培育出這種作物。不過,野生物種當中並沒有類似玉蜀黍的植物。玉蜀黍在基因上的最近親是一種名為大芻草的山地雜草,但兩者的外型非常不同。別的不提,單是大芻草的「穗」就比中餐館供應的玉米筍還要小。沒有人會吃大芻草,因為大芻草產生的穀粒太少,不值得花力氣摘採。印第安人從這種看起來毫無前景的植物創造出現代的玉蜀黍,是一項令人難以置信的成就,以致考古學家與生物學家針對他們如何達到這項成就爭論了好幾十年。玉蜀黍和南瓜、豆類、鱷梨,為中部美洲提供了均衡的飲食,也許比中東或亞洲的飲食更有營養。(安地斯地區以馬鈴薯與豆類為主的農業,和亞馬遜地區以木薯為主的農業,雖然都造成廣泛影響,但在全球層面上的重要性卻不及玉蜀黍。)

從中東新石器革命初現曙光到蘇美文明建立,大約經過了七千年。印第安人可能用了略短的時間就達到同樣的發展(這方面的資料太粗略,無法得出更精確的數字)。其中最重要的是奧爾梅克文化,也就是西半球第一個科技高度發展的文化。奧爾梅克人約在西元前一千八百年出現於墨西哥「腰部」的狹窄地區,居住在以土墩型神廟為中心的城鎮裡。這些城鎮中散落著巨大的男性頭顱石雕,許多都高達六英尺以上,有著看似頭盔的頭飾、一致的蹙額神情,以及略帶非洲人特色的五官,學者也因為這種相貌而猜測奧爾梅克文化可能受到來自非洲的水手啟發。奧爾梅克只不過是中部美洲出現的眾多社會中最早出現在這個時代的。這些社會大多都擁有以活人獻祭為核心的宗教,就當代標準來看顯得頗為恐怖黑暗,但它們的經濟與科學成就卻相當璀璨光明。它們發明了十幾種不同的書寫系統、建立了廣泛的貿易網絡、追蹤了許多行星的運行軌道、創造了三百六十五天的曆法(比歐洲同時代的曆法更準確),並且利用無花果樹皮紙記載歷史,再折疊成像手風琴一樣的「書」。

它們最重大的智識成就可說是發明了「零」。數學家丹齊格(Tobias Dantzig)在《數字:科學的語言》(Number: The Language of Science)這部經典論著中,稱零的發現為「人類最偉大的獨特成就」,是數學、科學與科技的「轉捩點」。零的概念在中東最早出現於西元前六百年左右。巴比倫人計算數字的方法是把數字排成一列列,類似今日兒童的學習方法。為了區別11與101這兩個數字,他們的做法是在數字之間加上兩個三角形記號:1△△1。(由於巴比倫數學是六十進位制而不是十進位制,所以這個例子只是在原理上正確。)奇特的是,他們並沒有利用這個記號區別1、10和100。此外,巴比倫人也不會使用零進行加減,更遑論利用零進入負數的領域。印度的數學家在西元後的頭幾個世紀最早開始以現代意義使用零,也就是把零視為一個數字,而不是占位符號。零直到十二世紀才隨著我們今天使用的阿拉伯數字傳入歐洲(當時有些歐洲政府因為擔心詐騙行為,禁用這種新數字)。另一方面,美洲關於零的最早紀錄,是在一件西元三五七年的馬雅石雕上,可能比梵文出現的時間還早。除此之外,還有些年代在基督誕生之前的石碑,雖然碑文上沒有零這個數字,但標記日期所採用的曆法卻是奠基在有零這種概念的基礎上。

這是否表示當時馬雅人比其他民族(例如歐洲的民族)更加先進?社會科學家迴避這個問題,他們會有這種反應也是理所當然。奧爾梅克、馬雅及其他中部美洲的社會,在數學與天文學方面都是領先世界的先驅,但他們並沒有使用輪子。令人訝異的是,他們發明了輪子,卻只當成兒童的玩具使用。如果想要證明印第安人的文化優越性,可以拿零的概念當證據;如果想要證明印第安人在文化上的失敗,則可以舉輪子做為例證。不過,這兩種論點都不怎麼有效。最重要的是,到了西元一○○○年,印第安人的新石器革命已在西半球擴展開來,從而產生了許許多多各式各樣的文明。

五百年後,哥倫布航行進入加勒比海,分屬世界上不同新石器革命的後代就此相遇,而對所有人造成了無可抵擋的後果。

把自己當成原住民的想法,也是值得關注的,比如說明顯也是對外擴張侵略的南島語族。

書摘處有幾個地方"1491"被誤植為"1941"了。