日月出矣,而爝火不息。——《莊子·逍遙遊》

近年來,與官方對文革話題的迴避、粉飾與禁錮姿態形成對照,中國大陸民間的文革寫作方興未艾。一些年逾古稀的親歷者不辭辛苦,也不顧時代的冷落,整理、出版了自己所參與的文革見聞。無論官方態度如何,這些作品的存在痕跡已經無法抹去,它們已經保存「在社會的檔案裏」,使有心探求歷史真相的後來者有跡可循。因此,在這樣的總體氛圍下,這些作品都具有彌足珍貴的價值。而在這些作品中,錢理群先生的近著《爝火不息:文革民間思想研究筆記》(香港:牛津大學出版社2017年版。以下簡稱《爝火》)又有尤為特殊的意義。

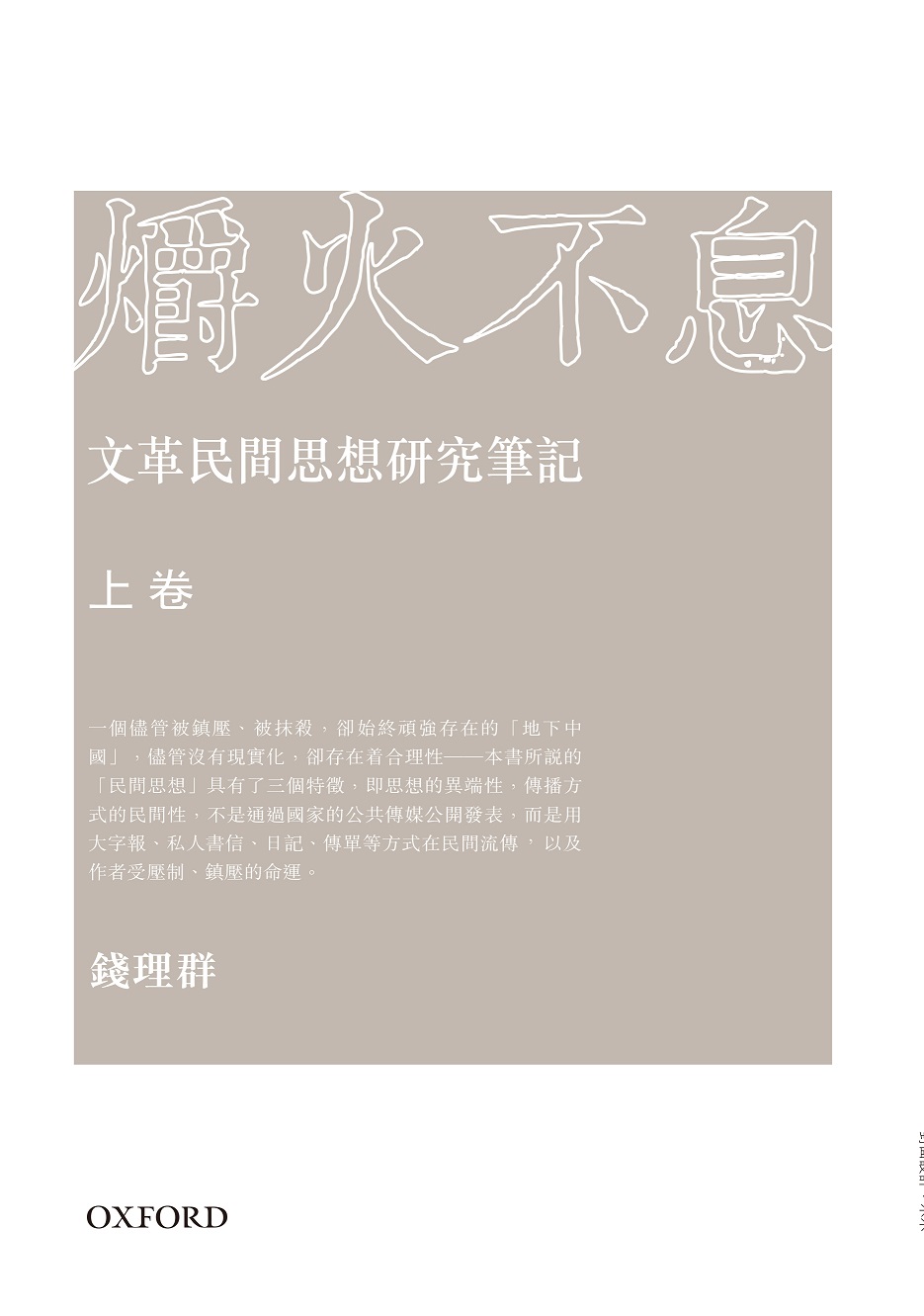

《爝火不息-文革民間思想研究筆記》

作者:錢理群

出版社:牛津大學出版社

出版日期: 2017年12月

錢理群先生早年在北大任教時以研究民國作家周樹人(魯迅)和周作人聞名,退休後他的學術生命並未停頓,而是轉入了現代民間思想史的研究。對這種研究的意義,在他更早的一部作品《毛澤東時代與後毛澤東時代》(以下簡稱《時代》)裏,已經有了明白的揭示:它可以讓我們看到,在一個官方的、主流的中國之外,還有另一個儘管被鎮壓、被抹殺、卻始終頑強存在的「地下中國」;即使嚴酷如毛澤東時代,這樣兩個中國、兩條發展路線的搏鬥依然存在。

正是這個緣故,錢先生在《時代》一書中,在描繪那個時代的畫卷時,不同尋常地為張中曉、楊偉名、李一哲、陳爾晉等民間思想者保留了相當的篇幅:每寫到一個具體的歷史時期,作者在介紹了宏觀的路線與政策之後,都會不惜筆墨評述這些民間思想者的獨立思考和貢獻。更進一步地,他把自己也作為這個群體的一員,將自己思想經歷的變化和盤托出,作為我們觀察的樣本,幫助我們理解那個時代。

而《爝火》一書則是將鏡頭推近,聚焦於各個階段的民間思想,對重要文獻做了概括和詮釋,從而將這另一個中國的面孔刻畫得更為細緻。這樣一種努力,事實上尤其為今天的中國所需要。實事求是地說,那些民間思想者的思考、著述,無論當時多麼珍貴、富有勇氣,今天的人們大概都很難進入其中。如今人們對光亮已經觸手可及,很難去體驗那種「在歷史的隧洞裏蝸行摸索」(舒婷語)、尋找光亮的感覺。這造成的一個後果就是,這些思想的先行者對今天的我們而言變成了完全的陌生人,或者充其量只是留存了一點微不足道的名聲;最近的歷史反而離我們最遠。

錢理群先生把自己也作為這個群體的一員,將自己思想經歷的變化和盤托出,作為我們觀察的樣本,幫助我們理解那個時代。

錢先生在本書中的工作,近乎於為今天的人們進入陌生的文革史搭建了一座方便的橋梁。他一如舊時代的母親,把食物嚼碎了餵給孩子,經他的咀嚼,那些思想變成了易於我們吸收的養分。例如,經過錢先生的解讀,我們得以知道農民思想者權佳果對唯階級觀點的質疑,「共產革命就僅僅是被壓迫者翻身對壓迫者實行鎮壓嗎?這就是共產社會嗎?這就是人類幸福嗎?」我們得以知道李一哲大字報提出的社會主義民主與法制的時代意義;得以知道陳爾晉提出的「叉路社會主義」、「特權資本」等概念的理論貢獻,以及他對工人所陷入的「一身兼具政治與意識形態的『主體』與生產組織裏的『無條件的服從物』、對分配上的『商品』」的雙重性所作的深刻分析;我們知道了盧叔寧超前於時代的思考,也知道了老革命馮毅之極具洞察力的「文革日記」……凡此種種,正如書名的寓意,都是那個時代微弱卻不熄的炬火。

通過錢先生提供的輔助閲讀,關心時事的讀者或許還會有一個意外發現:今天圍繞文革所產生的很多迷惘和爭論,尤其一些左翼青年對文革所抱的別樣寄託,如果他們有機會接觸這些親歷者的思考,一大半都會煙消雲散。那一代人的痛苦經歷並非全無痕跡,他們對時代的思考都留在了那些秘密記錄與供詞中,只是對我們而言,這些今日已經公開的作品仍在沉睡着,有待於藉助一支如錢先生那樣的筆去喚醒。

「兩個毛澤東」之爭

每一本文革作品,都無法繞開對這場自上而下、上下呼應的運動性質的評價。書中所述的民間思想,不同程度地對這場運動做出了獨立評判,然而,由於歷史當事人不可避免地難以獲得一種距離感,也由於長期置身於一個封閉、單一的思想環境中,更由於這場運動帶有的一些不同尋常的特點——比如它的形式與實質的極端背離,它與舊統治方式的複雜關聯,以及當時不為人知、今天也未能完全揭秘的權力黑箱運作——因而這些民間思想並沒有能在當時對這場運動、對整個體制做出準確的判斷和完整的解釋。

《爝火》一書雖無專章處理這一問題,但綜觀全書,錢先生對此是有明確解答的。早在《時代》一書中,他已經提出,反右後形成的五七體制雖然造成了大量的矛盾,但這種矛盾遠未到你死我活的地步,「文革最後演變成你死我活的階級鬥爭,完全是毛澤東有意引導的結果」,因此這是一場最高領袖刻意製造的運動。至於運動的目的,錢先生則仍堅持權力鬥爭和理想主義兩個面向,不過在本書中,作者論述的重心大幅地偏向前者,後者只是一個無關眼前形勢的遠景。

在錢先生看來,毛發動文革的目的,就是「要建立一個『無條件地』服從於自己的個人集權統治,以實現自己的烏托邦理想。為此,他就要區分兩個黨(又稱『兩個司令部』):聽命自己的就是『真共產黨,無產階級的黨』,不服從自己的,或自己控制不了的,就是『假共產黨,修正主義的黨』。」而這場運動的特殊之處、也是最為迷惑人之處在於,它在初期採用了群眾政治的形式,毛藉此迅速撇清了自己與官僚體制的關係;而一旦整肅官僚集團的目的達到,而造反的學生、工人又越來越難以駕馭,他就毫不遲疑地「回歸官僚政治的觀念與思維」,降伏那些剛剛被釋放出來的造反精靈。所以看似你死我活的毛與官僚體制的衝突,不過是「兩個毛澤東」之爭——堅持「無產階級專政」、文革前的毛澤東,與強調無產階級專政條件下的「繼續革命」、文革初期的毛澤東之爭。

錢先生的這種思考,雖不必然為所有文革親歷者和觀察者所接受,然而,如果我們考慮到他所延續的這種反叛的民間思想傳統,考慮到他也曾是篤信毛氏理論的青年知識分子,考慮到他至今仍然堅持要「和毛澤東參與構建的革命傳統、社會主義傳統保持某種精神的聯繫」——事實上他的「走出毛澤東」只是告別了這種傳統曾經的載體——那麼,他的思考自然有足夠的分量,值得所有人認真對待。

看似你死我活的毛與官僚體制的衝突,不過是「兩個毛澤東」之爭——堅持「無產階級專政」、文革前的毛澤東,與強調無產階級專政條件下的「繼續革命」、文革初期的毛澤東之爭。

如果說錢先生的觀察還有什麼不足,筆者覺得可能在於他忽略了權力的表演性,過於看重政治家一些言辭和舉止的表面意涵。一個例子是毛接見北京紅衞兵造反派「五大領袖」,呵斥說現在輪到你們犯錯誤了,從而宣告了紅衞兵運動的終結,但叮囑在場的中央首長:「不要又反過來整蒯大富啦,不要又整他」。對此,作者評之為「在嚴酷的政治鬥爭中毛澤東的人性、人情這一面的一次流露」,但這在筆者看來,恐怕表演成分遠大於實質內容。這樣的例子書中還有一些,錢先生只看到偉大領袖的「虎氣」和「猴氣」,卻未對他——但不止於他——的「狐氣」予以足夠的重視,未免是個缺憾。

內在視角的批判

由錢先生對文革時期民間思想的解讀和繼承可以看出,他批判那個時代,但不是一種外在視角的批判,而是一種深入其內部的批判。

所謂外在視角的批判,錢先生在書裏也有提及,比如因為這一代人最終被欺騙和利用,最終的結果與初衷全然相悖,甚至付出慘痛的個人代價,有人就把他們視為被「騙子」和「瘋子」矇蔽的「傻子」,從而對一代人的追求予以全盤否定。這樣一種輕率的、自以為高明的態度,自然不為作者所同意,事實上,它既未能正視一代人的付出,最終也不能為後來者避免重蹈覆轍增加任何保險係數。

他還在魯迅作品的啟發下意識到,弱者承受壓迫而激起的造反,未見得都值得歌頌。

而錢先生深入歷史內部,從內在視角對自己所屬的一代人所做的深刻的自省和批判,其嚴厲程度未見得減弱——其他歷史當事人恐怕同樣覺得難以接受——卻更能激起人的思考與共鳴。比如他看到自己這代人身上,「外在的霸氣是與內在的奴性糾纏為一體的」。

更重要的是,他還在魯迅作品的啟發下意識到,弱者承受壓迫而激起的造反,未見得都值得歌頌,其中有些是光明正大、可歌可泣的反抗,有些卻藴含着怨毒、包含着邪氣,極易被利用而引發瘋狂的破壞。很不幸,文革中的造反在很大程度上屬於後一類型,這就是作者所自省和追問的——「文革中的造反,在某種意義上,不就是這樣的『卑怯』的『反抗』麼?我們曾受到壓抑,心中鬱積着怨憤,文革給我們提供了一個發泄的機會,但我們這『萬丈怒火』,『除弱草之外』,又真的『燒掉了什麼呢?』」——這樣的追問,是很多當年的造反派所不願正視、無力回應的;而跳出這樣一種反抗者天然有理的意識形態窠臼,也可為我們討論和正視今天的一些問題(比如社會失意人士砍殺兒童)打開更多的空間。

充滿創見的「筆記」

在《爝火》中,雖然主體部分是對文革民間思想的研究,但還有一部分內容是對今天的文革民間寫作做了介紹和評述,由此作者勾勒出了一個文革史的總體研究框架,兼及了文革的史前史、不同群體史、地方史、日常生活史。

全書中隨處可見一些非常有啟發的內容,比如作者對1957-1966年這十年間《中國青年》雜誌的考察使我們看到,文革的精神氛圍和政治價值在這個階段事實上已經打好基礎,文革中起來肆虐的青年人並非突然從地平線上出現,這之前他們已經在精神上被武裝了起來,而相應地,社會則被拆除了任何保衞自己、對抗統治暴虐的屏障。唯一出乎意料的,只是文革指向的對象——其中很多就是自己的掘墓人。

再如,作者通過石名崗先生《文革中的山西》一書的解讀,一針見血地指出:「有權就有一切,沒有權就沒有一切,這種權力崇拜經過文化大革命這樣一種全國範圍的奪權鬥爭,可以說已經滲入到不同程度捲入文化大革命潮流中的中國人靈魂深處,並且遺傳到了後代。」這是文革對中國人民毒害最深的觀念遺產之一,而「黨的許多領導幹部從文革吸取的最大教訓,就是必須把維護黨的執政地位,以及由此帶來的絕對權力放在第一位,即使提出和接受改革開放,也是以維護自身的絕對權力為前提。」這種分析確實有振聾發聵之功。

無疑,這本書遠非作者在書名中所暗示的只是一本「閲讀筆記」,它也包含了許多學術上的雄心和創見。

作為歷史與公民教育的文革寫作

按筆者個人的看法,目前中國大陸民間的文革寫作,大致可以分出如下幾類:第一類是個人回憶,通過個人的命運和感受以折射時代的氛圍;第二類是歷史與專題研究,通常需要較強的專業性;第三類是對文革思想的哲學闡發,是一些左派理論家擅長的領域;第四類是史料類,如當年日記、書信的整理出版。但除此之外還有第五類作品,它有個人經歷,也有研究,但更注重勾連過去與當下,從而承載一種歷史與公民教育的功能。這類作品最為一個共同體所需要,但在今天卻是最為稀缺的。錢先生的作品,可以當之無愧地歸入最後這種類型,並因此具有無可替代的價值。

不可否認,這種寫作範式常常不容於一些專業研究者的視野,其意義也常被忽略。我們不時能聽到一些評論(有些甚至是來自學術圈和知識分子),認為錢先生的寫作過時了,與這個時代的前沿思考沒有關聯。然而,這種評判的眼光卻疏忽了對一個共同體至關重要的一些問題,而這恰恰是錢先生這樣的寫作範式所努力面對的。

像錢先生這樣不厭其煩地記錄過去,訴說苦難,幫助今人與過去之間搭建橋梁,幫助我們理解過去幾代人生活的意義與教訓,這本身也是重建共同體、與精緻利己主義做鬥爭的一項重要努力。

美國社會學者羅伯特·貝拉(Robert N. Bellah)曾在名著《心靈的習性》中(本書為多人合作,這裏權以他作為代表),對美國社會日益氾濫、空洞的個人主義做了病理診斷,他開出的一劑藥方就是擯棄那種空洞的自我概念,使個人意識到他與共同體、尤其共同體的歷史的關聯。貝拉寫道:

「我們所說的社會共同體具有一定的歷史,在很重要的意義上它們是由其過去所構成的。為此我們可以說,真正的社會共同體是一種「憶舊共同體」(community of memory),一種不忘其過去的共同體。為了不忘卻過去,一個共同體必然不斷訴說它的故事,它的構成性經歷……這些故事並非都具有典範性,並非都是關於成功和成就的,一個真正的憶舊共同體還將訴說共同經歷過的苦難的傷心故事;有時,這種故事能夠創造出比成功更為深刻的共性特徵。」

由此可見,憶舊,也即向一個共同體反覆訴說過去時代的故事,包括那些苦難與不幸,幫助共同體保持對過去的記憶,對於一個社會重建它的共同體感,對於一個社會保持對未來的希望,具有舉足輕重的意義。因此貝拉才說:「憶舊共同體不僅使我們聯結着過去,而且使我們面向着未來,因而又是一種希望共同體。」

如果我們承認,今天的中國社會確如一些學者指出的,是無公德的個人主義(閻雲翔語)或精緻的利己主義(錢理群語)的盛行,如果我們承認除了像托克維爾設想的參與公共生活以外還有其他補救措施,那麼像錢先生這樣不厭其煩地記錄過去,訴說苦難,幫助今人與過去之間搭建橋梁,幫助我們理解過去幾代人生活的意義與教訓,這本身也是重建共同體、與精緻利己主義做鬥爭的一項重要努力。錢先生在耄耋之年仍不懈地以他的寫作參與社會建設,這正是值得我們致以最大敬意的地方。

在錢先生看來,毛“發”動,不是“髮”動