「我寫下我的著作,不是為了贏取當下的掌聲,而是為傳諸萬世。」

──修昔底德,《伯羅奔尼撒戰爭史》

「至此,我們已處於世界之巔。我們已經到達高峰,前無古人後無來者。當然,人們也知道歷史無情。但無情的歷史似乎只會發生在其他人身上。」

──湯因比(Arnold Toynbee)回憶1897年維多利亞女王就職60週年紀念日慶典

「和其他職業歷史學家一樣,我經常被問『歷史教訓』是什麼。我回答說,我從過去的研究中學到的唯一教訓,就是沒有永久的贏家和輸家。」

──印度史專家古哈(Ramachandra Guha)

貝特曼-霍爾維格(Theobald von Bethmann-Hollweg),這位一次大戰期間的德國首相,能說出口的話只有「啊,如果我們早知如此」而已。甚至當一位同僚逼他再多說些,他也無法解釋他的選擇、以及其他歐洲政治家的選擇,如何導致了世界上最具破壞性的戰爭。

當1918年這場屠殺終於結束的時候,主要參與者失去了他們所為之奮鬥的一切:奧匈帝國解體、德國皇帝被廢、俄國沙皇被推翻,法國的一代人死傷殆盡,英格蘭的財富和青年也化作雲煙。早知如此,何必當初。

近半個世紀後,貝特曼-霍爾維格的這句話使美國總統陷入困境。1962年,45歲的甘迺迪正在執政的第二年,但仍然為自己作為總司令的責任而犯愁。他知道他在核武按鈕上的手指,在幾分鐘之內就可以殺死數億人。但這是何必?當時的口號是「寧死不紅」,但甘迺迪拒絕這種二分法,認為這不僅是輕率的,而且是錯誤的。正如他所說,「我們的目標」必須「不是為求和平而犧牲自由,而是和平並且自由」。問題在於他和他的政府要如何同時兼顧兩者。

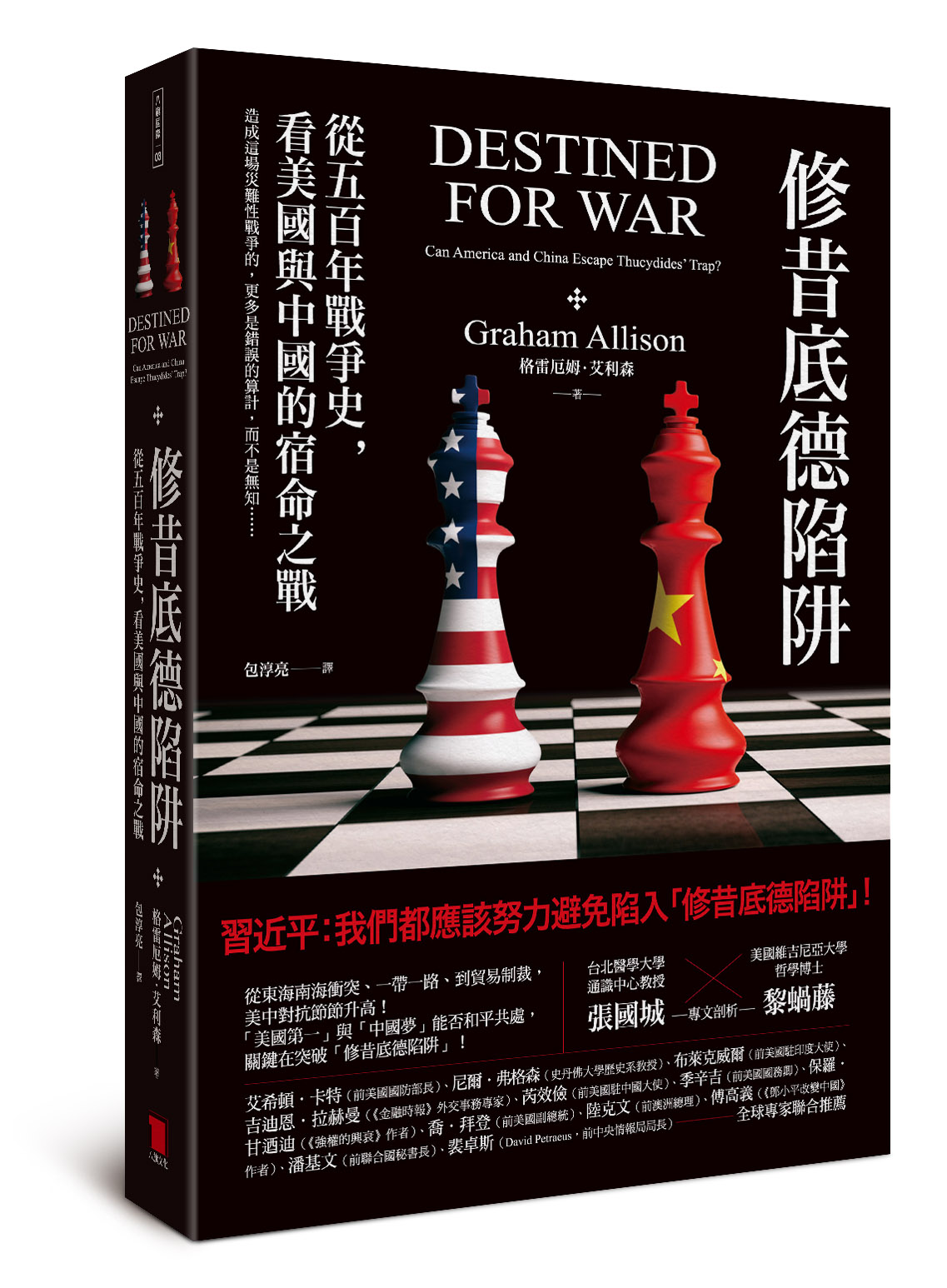

《修昔底德陷阱:從五百年戰爭史,看美國與中國的宿命之戰》

DESTINED FOR WAR:Can America and China Escape Thucydides'Trap?

作者: 格雷厄姆‧艾利森(Graham T. Allison)

譯者: 包淳亮

出版社:八旗文化

出版日期:2018/8

千鈞一髮的美蘇危機

戰爭的近因無可否認是重要的,但西方史學的始祖認為,那些造成流血的可見原因,可能遮蓋了更為重要的遠因。修昔底德告訴我們,構成戰爭的基礎的結構性因素,比引爆它發生的立即因素更為重要。

1962年夏天,當他在科德角(Cape Cod)的家族莊園度假時,甘迺迪閱讀了塔克曼(Barbara Tuchman)的《八月砲火》一書,並從其對1914年大戰爆發的剖析中尋求啟迪。塔克曼描繪了那些不知不覺中將國家帶進毀滅深淵裡的那些人物,包括德國威廉皇帝和他的總理貝特曼-霍爾維格、英國國王喬治和他的外交大臣格雷(Edward Grey)、沙皇尼古拉斯,與奧匈帝國皇帝約瑟夫(Franz Joseph)等人的想法和行為。

塔克曼認為,這些人都不了解他們面臨的危險。沒有人想要這場戰爭。如果有機會重新決定,沒有人會重複他所做的選擇。有感於責任重大,甘迺迪發誓,倘若自己面對這類可能得在災難性的戰爭與和平之間作抉擇的處境,他要給出一個比貝特曼-霍爾維格更好的答案。

未來不期而致,1962年10月,就在甘迺迪讀了塔克曼的書後兩個月,他就得在人類歷史上最驚心動魄的對抗中面對蘇聯領導人赫魯雪夫。美國發現,蘇聯企圖將可裝置核彈頭的飛彈偷偷運至距離佛羅里達僅90英里的古巴,於是爆發古巴飛彈危機。局勢迅速升級,從外交威脅到美國對該島的封鎖,然後美國和蘇聯進行軍事動員,同時還發生了包括美國U-2間諜機在古巴被擊落等重大險情。危機高潮持續了十三天,甘迺迪告訴他的兄弟羅伯特(Robert Kennedy),他相信最後爆發核戰的機會是「三分之一,甚至是二分之一」。在那之後,人類再也沒有遇到如此生死一線之間的危機。

雖然深刻瞭解這場困境的危險,但甘迺迪一再做出他知道實際上會

戰爭(包括核戰在內)的風險的選擇。他選擇公開對抗赫魯雪夫(而不是透過外交途徑私下解決問題);他劃下一條毫不含糊的紅線,要求拆除蘇聯的核彈(而不是讓自己有更多的彈性空間);他威脅以空襲摧毀核彈(雖然知道這可能會引發蘇聯對柏林的報復);最後,在危機倒數第二天,他給赫魯雪夫發去一個有時間限制的最後通牒(如果被拒絕,將使美國得射出第一槍)。

做出這些選擇時,甘迺迪明白,由於這些選擇所帶來的下一步的事件,與其他人的選擇,是他所無法控制的,因此他正在增加可能導致核彈摧毀包括華盛頓特區在內的美國城市的危險,而在整場危機中,他的家人都待在那裡。例如,當甘迺迪將美國核武庫的警戒級別提高到二級戒備(Defcon II)時,他既使美國的武器較不易被蘇聯先發制人的襲擊所摧毀,但同時也讓保險銷更容易被拔除。因為處於二級戒備,距離蘇聯目標不到兩個小時的德國和土耳其的飛行員,已經在裝載核武的北約戰鬥轟炸機中坐定。由於尚未發明核子武器的電子鎖,因此沒有任何物理或技術障礙,可以阻止飛行員做出飛往莫斯科、投下核彈,並開始第三次世界大戰的決定。

由於沒有什麼好辦法可以消除這些「無法控制的風險」,甘迺迪他的國防部長麥納馬拉(Robert McNamara)只好鉅細靡遺地介入組織程序,以盡量減少事故或錯誤。儘管做出了這些努力,歷史學家已經挑出十幾個可能引發戰爭的紕漏,是處於甘迺迪的控制範圍之外。例如,美國的一次反潛活動向蘇聯潛水艇周圍丟下許多爆炸物,以迫使蘇聯潛水艇上浮,但這讓蘇聯的艦長認為他正受到攻擊,並幾乎要發射其核子魚雷。

在另一起事件中,一架U-2間諜機的飛行員錯誤地將飛機飛進蘇聯,這讓赫魯雪夫擔心華盛頓正在校正其坐標準確度,以便發動先發制人的核子攻擊。如果其中一項行動引發了第三次世界大戰,甘迺迪可否對他的決策在其中發揮的作用做出解釋?他的答案會比貝特曼-霍爾維格的更好嗎?

人類事務因果關係之錯綜複雜,使哲學家、法學家和社會科學家煩惱不已。在分析戰爭如何爆發時,歷史學家主要關注近因或直接原因。就第一次世界大戰而言,這包括哈布斯堡斐迪南大公(Franz Ferdinand)被暗殺,和沙皇尼古拉二世決定動員俄羅斯軍隊反對同盟國(Central Powers)。

如果古巴飛彈危機導致戰爭,近因可能是蘇聯潛水艇艦長決定發射他的魚雷,以免他的潛艇被擊沉,或者土耳其飛行員將他載有核武的飛機飛往莫斯科的錯誤選擇。戰爭的近因無可否認是重要的,但西方史學的始祖認為,那些造成流血的可見原因,可能遮蓋了更為重要的遠因。修昔底德告訴我們,構成戰爭的基礎的結構性因素,比引爆它發生的立即因素更為重要。這樣的基礎一旦成形,在其他狀況下可消弭化解的事件就會以無法預料的形式急遽惡化,並產生難以想像的後果。

修昔底德陷阱是什麼?

不管意圖為何,當一個崛起的勢力試圖挑戰既有的統治勢力,由此產生的結構性壓力使暴力衝突成為常態,而不是例外。由此導致了發生在公元前五世紀的雅典和斯巴達之間、一百年前的德國和英國之間,和二十世紀50、60年代幾乎在蘇聯和美國之間的戰爭。

在國際關係研究中最常被引用的一句話中,古希臘歷史學家修昔底德解釋說:「是雅典的崛起,以及斯巴達揮之不去的恐懼,使戰爭不可避免。」

修昔底德描述的伯羅奔尼撒戰爭是一場發生在公元前五世紀,席捲了他的家園雅典、並且幾乎拖垮整個古希臘的衝突。作為此前的一名士兵,修昔底德見證了雅典挑戰當時占統治地位的希臘強權--尚武的城邦斯巴達。他觀察了兩國之間武裝敵對的爆發,並詳細描述了這場戰爭的可怕後果。他活到了看到戰爭的慘痛結局;當被削弱的斯巴達最終戰勝了雅典,斯巴達自己也奄奄一息。

儘管其他人發現了促成伯羅奔尼撒戰爭的一系列因素,但修昔底德卻直指事件的核心。當他把焦點放在「雅典的崛起,以及斯巴達揮之不去的恐懼」時,他指出了造成歷史上一些最可怕、最令人費解的戰爭的根本驅動因素。不管意圖為何,當一個崛起的勢力試圖挑戰既有的統治勢力,由此產生的結構性壓力使暴力衝突成為常態,而不是例外。由此導致了發生在公元前五世紀的雅典和斯巴達之間、一百年前的德國和英國之間,和二十世紀50、60年代幾乎在蘇聯和美國之間的戰爭。

和其他許多人一樣,雅典人相信它的擴展是良性的。在衝突之前的半個世紀當中,它已成為文明的標竿。哲學、戲劇、建築、民主、歷史和海軍實力,雅典擁有一切,超越了以往在陽光下看到的任何事物。但它的蓬勃發展威脅到了斯巴達,後者已經習慣作為伯羅奔尼撒半島上的老大。隨着雅典人信心和自豪感的增強,他們也期待越來越多的尊敬與禮遇,以反映新的權力現實。修昔底德告訴我們,這是地位變化後的自然反應。雅典人如何能不認為他們的利益應該得到更多的看重?雅典人如何能不希望他們在外交事務方面有更大的發言權?

但修昔底德解釋說,斯巴達人也自然而然的認為雅典人的主張是不合理的,甚至是忘恩負義的。斯巴達人正確地問說,是誰提供了滋養雅典茁壯的安全環境?隨着雅典人越來越洋洋得意,並且有資格獲得更大的發言權和影響力,斯巴達的反應是不安、恐懼,和捍衛現狀的決心。

相似的情況也會在其他許多環境、甚至在家庭中發現。當一個「翅膀長硬了」的青少年漸漸展現出自己的能耐,讓自己的兄長甚至父親相形失色,我們可以預期到什麼?是否應調整臥室、衣櫥空間或座位的分配,以反映年齡與體型的變化?對於像猩猩一樣有群體首領的動物來說,隨着潛在的接班人變得越來越強大,獸群的領導者和挑戰者都會準備攤牌。在商業領域,當革命性的技術允許蘋果、谷歌或優步(Uber)等新創公司迅速打入新興行業,往往帶來一場激烈的競爭,迫使惠普、微軟或出租車公司等企業調整其商業模式,或者走向滅亡。

修昔底德陷阱因此意味着一種自然的,不可避免的混亂,發生於崛起勢力威脅取代統治權力之時。這在任何領域都可能發生,但其影響在國際事務中是最危險的。正如修昔底德陷阱的最初實例導致了一場造成古希臘浩劫的戰爭,千年來這種現像也一直讓外交界心神不寧。今天,世界上最強大的兩個強權已經步入了這條人人聞之色變的災難陷阱,而他們可能無法脫身。

美國和中國是否註定一戰?

從目前在南海、東海和網絡空間的對抗,到一場失控的貿易衝突,很容易就能推演出美國和中國士兵喋血殺戮的場景。雖然這些情景似乎都不大可能,但當我們憶及哈布斯堡大公遭遇暗殺的後果,或赫魯雪夫在古巴的核武冒險,我們會醒悟「不大可能」與「不可能」之間只有一線之隔。

中國崛起對全球權力平衡造成的急遽、板塊性轉變,是全世界從來沒有見過的。如果美國是一個公司,它在二戰後不久占據了全球經濟市場的50%;到1980年,這一比例下降到22%。中國三十多年的兩位數經濟成長,如今已使美國的比例降至16%。如果目前的趨勢繼續下去,美國在全球經濟產出中的比例,將在未來三十年內進一步下降至僅僅11%。在同一時期,中國在全球經濟中的比例將從1980年的2%飆升至2016年的18%,到2040年將上升至30%。

中國的經濟發展正在把它培養成一個強大的政治和軍事競爭者。在冷戰期間,由於美國對蘇聯的挑釁回應笨拙,五角大樓的一個標語說「如果我們遇到真正的敵人,我們將陷入艱難的困境」。中國正是一個嚴肅的潛在敵人。

雖然美國和中國交戰的可能性似乎既渺茫又不智,然而對第一次世界大戰的百年回顧,提醒我們人類做出蠢事的能力不容低估。當我們說戰爭「不可思議」的時候,是陳述了這個世界其實可能發生的事,或只是表達我們有限的頭腦無法想像的事?

在可預見的未來,關於全球秩序的根本挑戰,是中國和美國是否可以避開修昔底德陷阱。大多數這種模式的角力都以悲劇收場。在過去五百年,涉及崛起中的強權威脅到統治強權的十六起案例中,有十二起的結果是戰爭。至於那四起沒有開戰的個案,挑戰者和被挑戰者的態度和行為都進行了艱鉅而痛苦的調整。

美國和中國也同樣可以避免戰爭,但前提是它們能夠將兩個可能違背直覺的真理牢記於心。第一,根據歷史記錄,發生戰爭的可能性比不發生更大。更甚者,由於低估了危險,我們還無意中增加了風險。如果北京和華盛頓的領導人繼續他們在過去十年的所作所為,那麼美國和中國幾乎肯定會被捲入戰爭之中。

但是,第二,歷史表明,統治強權不是不可能化解與其對手、甚至是蓄意的挑戰者之間的矛盾,避免兵戎相見。這些成功以及失敗的記錄為今天的政治家們提供了很多借鏡。就像桑塔亞納(George Santayana)所指出的,只有那些沒有學好歷史的人才會被指責重蹈覆轍。

本書的章節描述了修昔底德陷阱的起源,探索其動能,並解釋其對目前美國與中國之間的競爭的影響。第一部分簡要介紹了中國的崛起。每個人都知道中國的成長,但很少有人意識到其規模或後果。就像前捷克總統哈維爾(Václav Havel)之前說的,它發生得如此之快,以至於我們還沒有時間感到驚訝。

第二部分是從更宏觀的歷史角度來考察美中關係的最新發展。這不僅有助於我們理解當前的事件,而且還提供了有關事件趨勢的線索。我們的回顧上溯2500年,直抵那場由於雅典的快速成長震驚了雄霸一方的尚武的斯巴達,從而導致的伯羅奔尼撒戰爭。近代過去五百年的關鍵案例也能讓我們看清,崛起強權和統治強權之間的緊張關係如何讓全球政治棋盤向戰爭傾斜。與目前的僵局最接近的歷史前例是德國在第一次世界大戰之前對英國的全球霸權的挑戰,這應足以讓我們摒息。

第三部分探究是否應該把目前美國與中國關係的趨勢看作是日益惡化的風暴。在媒體的日常報導中,是中國的「攻勢」行為,和不願意接受美國在二戰後建立的「以規則為基礎的國際秩序」,使兩國出現了類似1914年的事件和事故。但與此同時,我們也該自我警醒。如果中國的態度是「像美國一樣」的那樣、在進入二十世紀時充滿信心的認為未來百年將是美國的時代,那麼競爭將更加白熱化,戰爭更難以避免。如果中國對美國的足跡亦步亦趨,就像西奧多‧羅斯福(Theodore Roosevelt Jr.)以自己的喜好塑造了「我們的半球」那樣,我們將會看到在蒙古到澳洲出現的中國軍隊,在執行北京的意志。

中國當下的發展軌跡與美國崛起為全球超強時的路徑有所不同,但我們仍可以從中國崛起的許多方面聽到過往的迴響。習近平主席的中國想要什麼?一句話:實現中華民族的偉大復興。中國十幾億公民最深切的願望就是富國強兵。事實上,他們的目標是一個如此富有、如此強大的中國,以致其他國家別無選擇,只能承認中國的利益,並給予中國應有的尊重。這個「中國夢」的規模和雄心壯志,應該會打破認為中國和美國之間的競賽會隨着中國成為一個「負責任的利益相關者」(responsible stakeholder)而自然消退的迷思。特別值得一提的是我的前同事亨廷頓(Sam Huntington)膾炙人口的「文明衝突」之說,指出兩者之間的歷史歧異使中美兩國的價值觀和傳統根本不同,也使兩國之間的和解難上加難。

儘管這場角力目前似乎還看不到攤牌的跡象,且武裝衝突也還不會實際出現,但真的是這樣嗎?與我們所願相信的不同,通向戰爭的道路事實上不僅很多元、機率都很高,而且甚至看似平凡無奇。從目前在南海、東海和網絡空間的對抗,到一場失控的貿易衝突,很容易就能推演出美國和中國士兵喋血殺戮的場景。雖然這些情景似乎都不大可能,但當我們憶及哈布斯堡大公遭遇暗殺的後果,或赫魯雪夫在古巴的核武冒險,我們會醒悟「不大可能」與「不可能」之間只有一線之隔。

第四部分解釋為什麼戰爭是不可避免的。政策界和社會上的大多數人都對戰爭的可能性過份天真樂觀。與此同時,也有宿命論者看到一股不可抗拒的力量,使形勢迅速惡化成一個不可改變的悲劇。雙方都不對。如果兩個社會的領導人都研究過去的成功和失敗,他們將找到豐富的線索,來制訂一個能夠在避免戰爭的情況下滿足各自國家基本利益的戰略。

一個擁有14億人口的五千年文明重返榮耀,並不是一個需要解決的問題。這是一個「狀態」,一個需要超過一代人審慎以對的漫長狀態。要妥善地處理好美中關係,化險為夷,需要的不僅是新的口號、更頻繁的總統級會議,或各部工作組的額外會議,更需要兩國政府最高級別的官員,給予日復一日的持續關注。這需要一種自1970年代季辛吉與周恩來重建美中關係的會談以來,未曾再現的深度的相互理解。

最重要的是,這意味着領導者和社會大眾,都得做出迄今尚未開始的態度上與行動上的徹底改變。為了避開修昔底德陷阱,我們必須願意去想像那不可想像的、思索那不可思索的。若要這次也避過修昔底德陷阱,我們所得做的,不下於扭轉歷史的趨向。

(格雷厄姆‧艾利森 Graham T. Allison,為美國哈佛約翰·F·甘迺迪政府學院教授、首任院長,政治與國際關係理論家,修昔底德陷阱一詞的提出人。曾擔任雷根總統國防特別顧問,之後於克林頓任內擔任國防計劃助理部長,本文為格雷厄姆‧艾利森的新著導言。)

但同時也讓保險「銷」更容易被拔除

錯別字。

各位恨国党们,虽然你们恨得有道理,但是修昔底德陷进跟政体如何其实关系不大吧。就算中国今天不是共党执政,如此一个骤然崛起的新兴大国,一样会被美国视作威胁并压制,即使是个资本主义民主政体国家也一样,详见美国对日本做了什么。所以作者拿昔日的雅典,德国,苏联类比今日之中国,并无不妥。因为矛盾的本质不在于意识形态,而在于权力结构。

把某国特色和普世价值相比,简直就是笑话。

此文是不是严重刺激了恨国党的神经?

if Allison is trying to compare PRC with Athen, he made a huge mistake

任何读过历史的中国人都会疑惑,为什么曾经如此繁荣的文明,到上个世纪落入到四分五裂、奄奄一息的境况。中国的复兴意愿和习无关,是有广泛群众基础的。至于崛起的目标,在21世纪中叶达到中等发达国家,非常困难。目前发达国家的生活方式需要耗费的资源太多,而现有能利用的资源又十分有限。那中国人不要过发达国家人们的生活了,可以啊,大家是人类命运共同体,发达国家也应该节衣缩食一点。会不会爆发战争,还要看中美两方人民的想法。越来越民粹的政治环境,相互体谅很难。

什麼叫中華民族偉大復興?是要中國人凌駕於其他種族之上?怎麼看都跟納粹一樣種族歧視。中國態度還停留在種族軍國主義,再不修正下場就跟軸心國一樣。

中共本质是极权反人类政府 不要与魔鬼做交易

倒数第五段“习近平主席想要什么”云云,简直令人喷饭,作者还是继续去书斋里呆着吧