「法治是香港的核心價值」——這句話曾經反映了香港的城市性格和公民身分。但在2020年《港區國安法》落實之後,取而代之的問題常是,「香港還有法治嗎?」縱覽大小媒體報章,「法治」一詞顯然還在被某種定義使用著,但來自中央、港府、建制派的法治論述,與非建制派和部分法律界的法治論述,似乎服務的是截然不同的目標。

事實上,自從主權移交以來,香港的法律環境就一直在演變,而「法治」是否仍然存在,或許並不算一個新問題。那麼,在我們討論這個問題的時候,「法治」具體如何理解,對這個問題的爭論在歷史上是怎樣的脈絡,在現在又是怎樣的困局,討論它具有怎樣的現實意義?

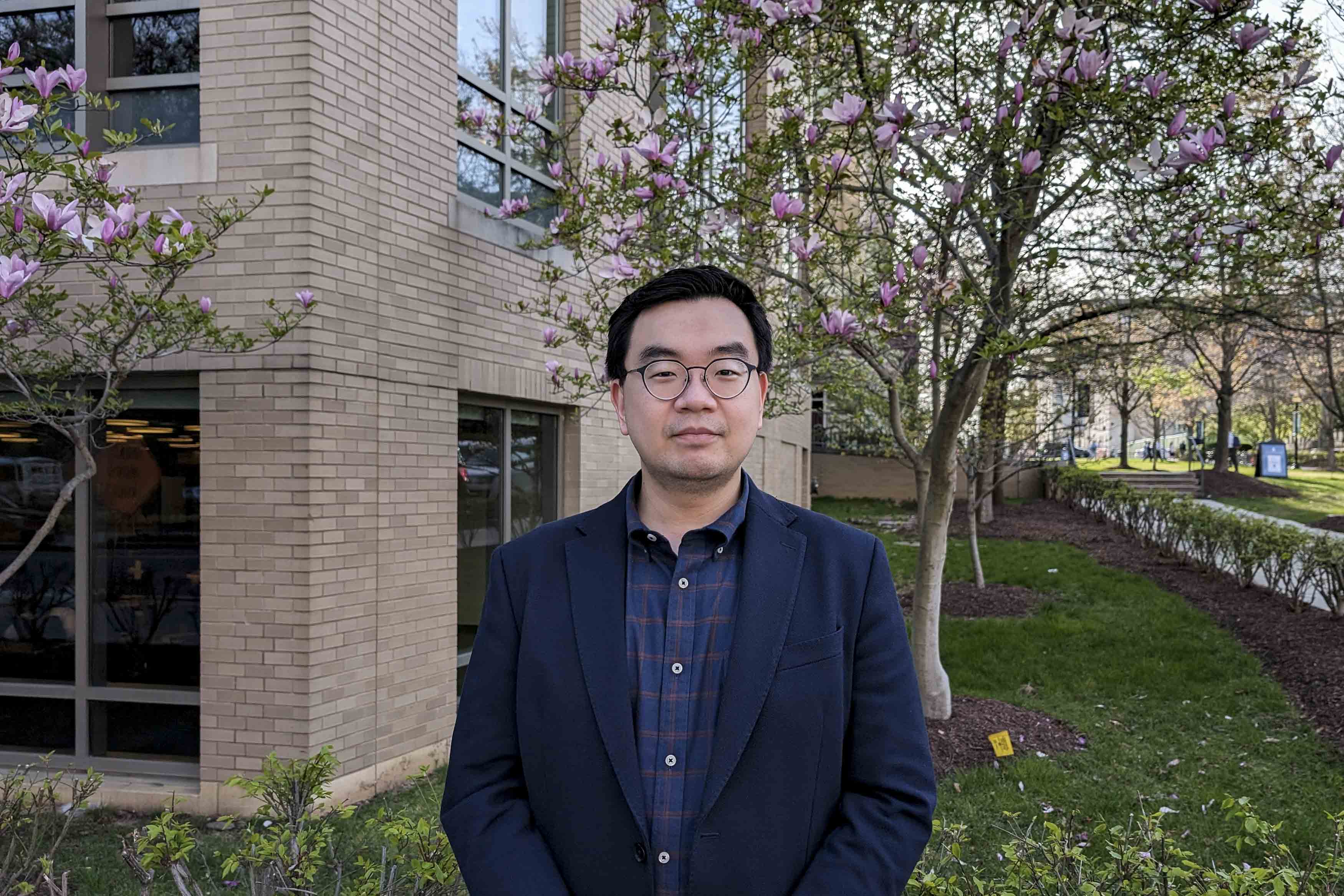

近幾年身在海外的香港學者黎恩灝博士,致力於論述香港政治環境大變之後的法律抗爭,並接連出版英文和中文版的研究和書籍。他今年的新著《威權主義下的法律抗爭:香港的法治之戰》(Legal Resistance under Authoritarianism: The Struggle for Rule of Law in Hong Kong)中,便以侵蝕與抗爭為框架,書寫1997年至2020年期間,香港法律從業員在中央干涉與本土抗爭之間的種種拉鋸歷程。在新書中,他將讀者的目光從法庭移開,轉移到法律人身上,研究他們在職場、專業團體、被捕支援和法律普及活動中的身影。在他看來,「法治」不僅需要完善的制度,也依託於大眾的文化認知;在制度變遷和文化發展的過程中,這些法律人的活動是跟更廣闊的的抗爭運動連結起來。

黎恩灝博士目前是美國喬治城大學亞洲法律中心高級研究員。在成為學者、以社科方法從事法政研究前,他也曾是一位社運人士,亦擔任過香港「民間人權陣線」召集人,在民主運動中發揮作用。他對於香港法政環境的改變有著親身經驗,又在新作中跟不同立場的法律人交談,力圖呈現出這座城市法治環境演變的歷史圖景。

香港的法治(及其衰落)始於何時?中國因素如何影響香港法治狀況?法律人如何回應變化的法律環境,又該如何想象香港法治的未來?為了解答這些疑問,《端傳媒》專訪黎恩灝,談過去主權移交後的28年,特別是近五年《國安法》訂立後的香港法治變化。

以下為訪談節錄。

端=端傳媒