小華(化名)那天意外地出現在社工督導鍾佩怡面前。他身材高大,因為務農的關係,身上還有些工作時留下的髒汙,腳上穿著藍白拖鞋,露出粗糙的腳皮,因著鍾佩怡的問候,他不好意思地將手伸向前,臉上露出驚訝又開心的神情。

小華是鍾佩怡的性侵加害者個案,曾犯下對近親兒童性侵害的案件,當時,他正接受司法處遇(註:在司法上,對犯罪者進行矯正,透過教育訓練等方式讓犯罪者回歸社會),不過,他已經多次無故缺席。

以司法角度來看,小華患有輕度智能障礙,又有戀童、性侵兒童的紀錄,無故缺席處遇,得依法對小華開罰。而對進行危險性評估的社工人員來說,上述條件的加總,則是危險因子提升的徵兆。

鍾佩怡問他,為什麼沒來「上課」(指接受處遇),小華這才說,平時帶他上課的家生病了,沒人可帶他出門、便要他不要去上課,並交代他「沒有人帶、不能隨便外出」。

這不是鍾佩怡第一次遇到無故未出席處遇的案例,像小華這樣的未出席理由,其實也顛覆了許多人的刻板印象,以為小華是故意不出席、沒有悔意、或是藐視法律。她說,就像小華,他依照家人的指示受到約束,反而是屬於安全的類型,但如果人們不就探究,就只是再次強化了既有的偏見而已。

不過,不是每個人都能抱持善意與加害者互動,在既定的刻板印象下,許多關於加害人的劇本早已深植人們心中。鐘佩怡告訴端傳媒,你得讓加害者知道你沒有敵意、與他們建立關係,才有機會得知他們真正的想法,「司法系統可以更細膩的處理,不是只有處罰而已」。

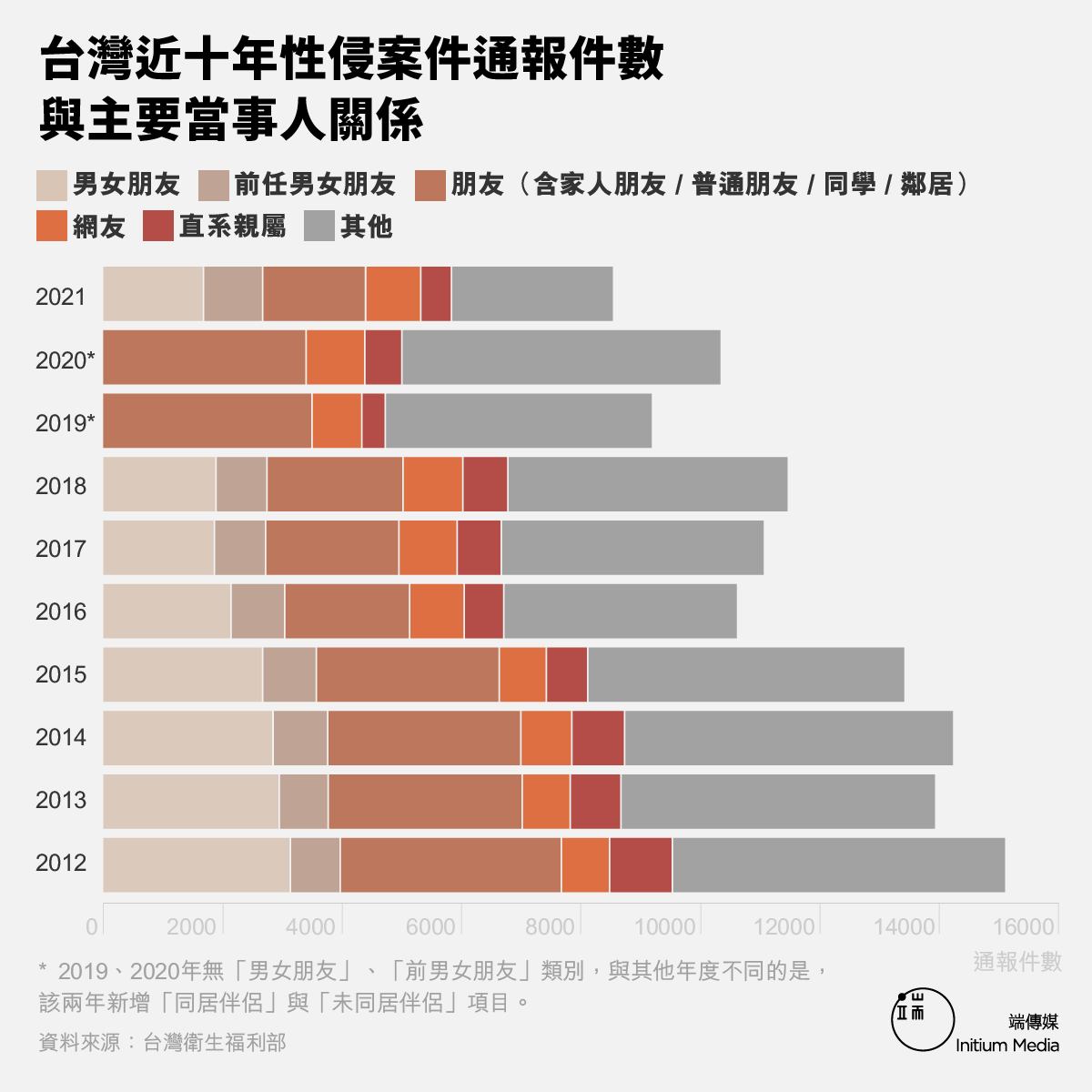

台灣衛福部統計,性侵害事件通報中,近五年的年均件數約在一萬件左右,而加害與被害人的關係中,陌生人性侵的比例非常少。根據司法官學院進行的性侵犯罪統計中,進入司法程序的性侵案件多以熟人犯罪為主,陌生人的性侵大約只有一至兩成。

不過,台灣社會卻對加害者普遍存有錯誤迷思——也就是陌生或隨機性侵等刻板印象。國立台灣大學法律學系特聘教授/紐約大學法學院Hauser Global Professor陳昭如指出,台灣社會對於性侵犯有著根深蒂固的想像,性侵害事件更容易成為「倒霉鬼遇上變態」。她強調,「許多性侵犯其實是所謂的『正常人』,而不是人們想像中色狼的形象」。

端傳媒曾深入追蹤林于仙疑似遭遇主管權勢性侵後墜樓事件,在採訪中發現,除了受害者陷入「完美被害人」的困境,加害者也落入「變態、色狼」的刻板形象,然而在林于仙的案例中,涉嫌加害的前主管有著良好形象,亦是一名成功的長照界領袖。許多分析指出,在多數性侵案中,加害者擁有受社會主流認可的外在表現,例如是名認真教學的好老師、是體恤部屬的溫柔主管,與傳統所認知的加害者形象差異甚巨,為什麼會有如此歧異?