過去一週,極端強降雨襲擊河南省中部,水庫決堤,街道被淹。從事後公布的數據來看,自7月17日20時至20日20時,河南省會鄭州市三天的過程降雨量達到617.1毫米,幾乎相當於以往一整年的總量。尤其7月20日16-17時,鄭州氣象站觀測的降雨量達到 201.9 毫米,突破中國大陸小時降雨量歷史極值。據官方數字,至7月29日,這場特大暴雨引發的洪澇災害和次生災害,已造成至少99人遇難、近1366 萬人受災,直接經濟損失估計達 885 億元人民幣。

隨着全球變暖,極端天氣正越來越常態化。世界氣象組織秘書長塔拉斯表示,人類引起的全球變暖導致全球範圍內強降水事件的頻率、強度和數量都在增加。

近年來,中國短歷時超標準暴雨頻繁發生,並呈逐年增加趨勢。1960年代,極端降水每年約佔中國降水事件的10%-15%。但近20年來,這一比例上升到20%。7月14日,國際環保組織綠色和平發布《與「洪」共存—— 中國主要城市區域氣候變化風險評估及未來情景預測》報告,顯示近60年來,長三角地區和廣東省極端降水(暴雨日數和暴雨過程發生頻次)均呈波動增加趨勢。即使是乾旱的西北部內陸城市也出現了強降雨的情況。2018 年,新疆維吾爾自治區西北部的秦城鎮在一個小時內遭遇了 110 毫米的降雨,而該地區此前的年降雨量記錄僅為 52.4 毫米。

「風險不僅集中在經濟社會高度發達的一線和二線城市,中小城市、小城鎮區域的氣候變化風險也在快速上升。」中國國家氣候中心高級工程師、報告的主要作者任玉玉說,「本已匱乏的財政資金,相對落後的基礎設施建設,由於人口流動導致的老齡人口等脆弱人群比重上升——這都將導致這些區域脆弱性增加,成為氣候變化影響的高風險區。」

復旦大學城市公共安全研究中心主任滕五曉向端傳媒表示,「我們過去主要圍繞大江大河發生一些流域性的洪災。這些地區隨着水利工程以及防洪堤的建設,防洪能力有很大的提成。城市內澇現在反而成為比較常見的降雨災害。」

暴雨襲城,地下空間成為應對內澇的關鍵角色之一。可在鄭州暴雨中,地下空間不僅無法吸收多餘的水量,更是造成人員傷亡和財產損失的主因之一。

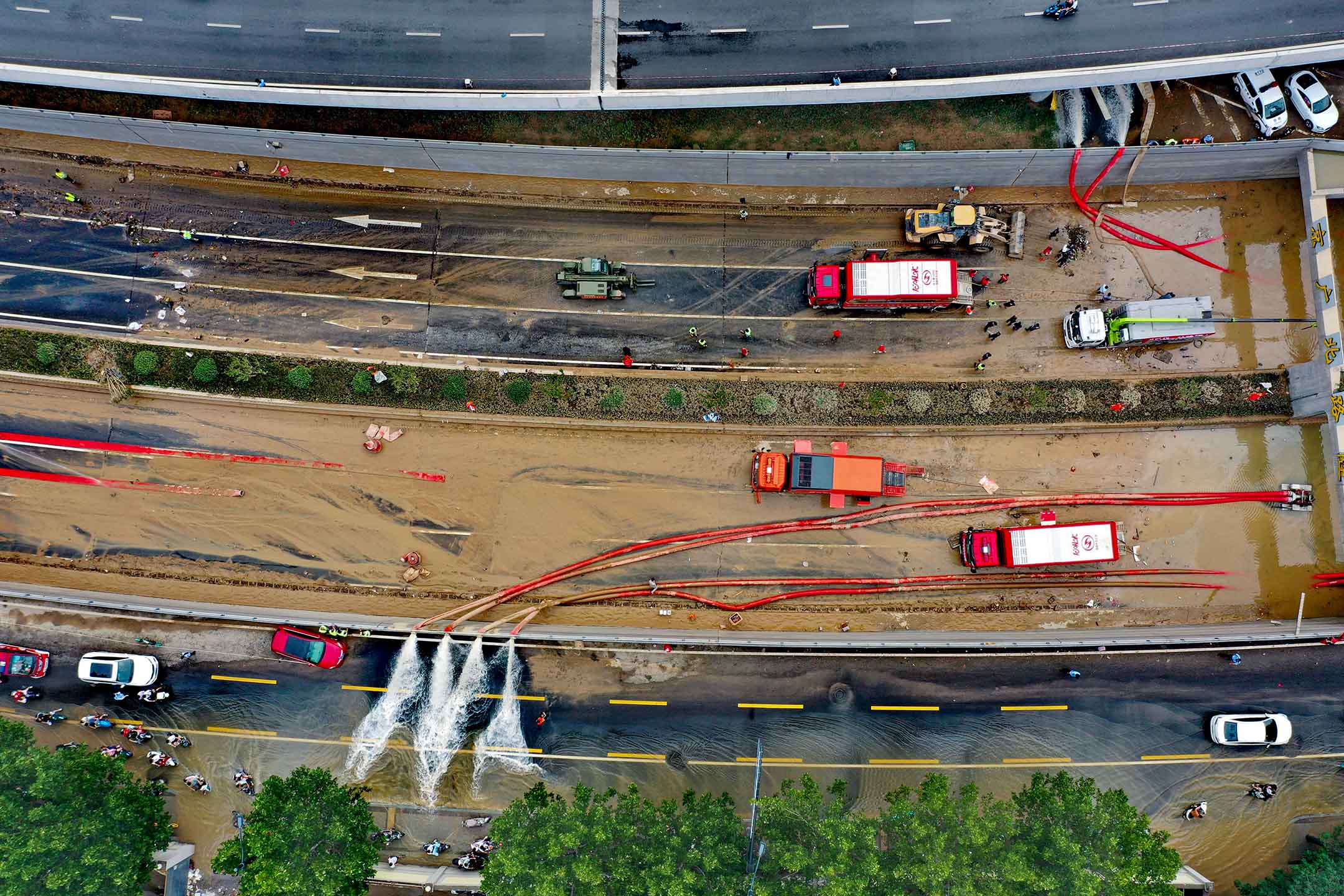

7月20日傍晚,持續性強降雨造成的積水衝進鄭州地鐵5號線,500餘名乘客被困海灘寺至沙口路站區間。車廂內積水一度到達乘客胸部以上,導致10餘名乘客不幸喪生。同一天,暴雨引起的洪流奔湧進京廣北路隧道兩端,造成200多輛汽車被淹,至少6人遇難。鄭州交警於7月23日中午發布,除京廣路隧道之外,16條市內隧道形成積水點。多處地下車庫遭暴雨積水漫灌,車輛受損。

吞噬了生命和財產的城市地下空間,暴露了哪些問題?又如何做出改進呢?