四面出击

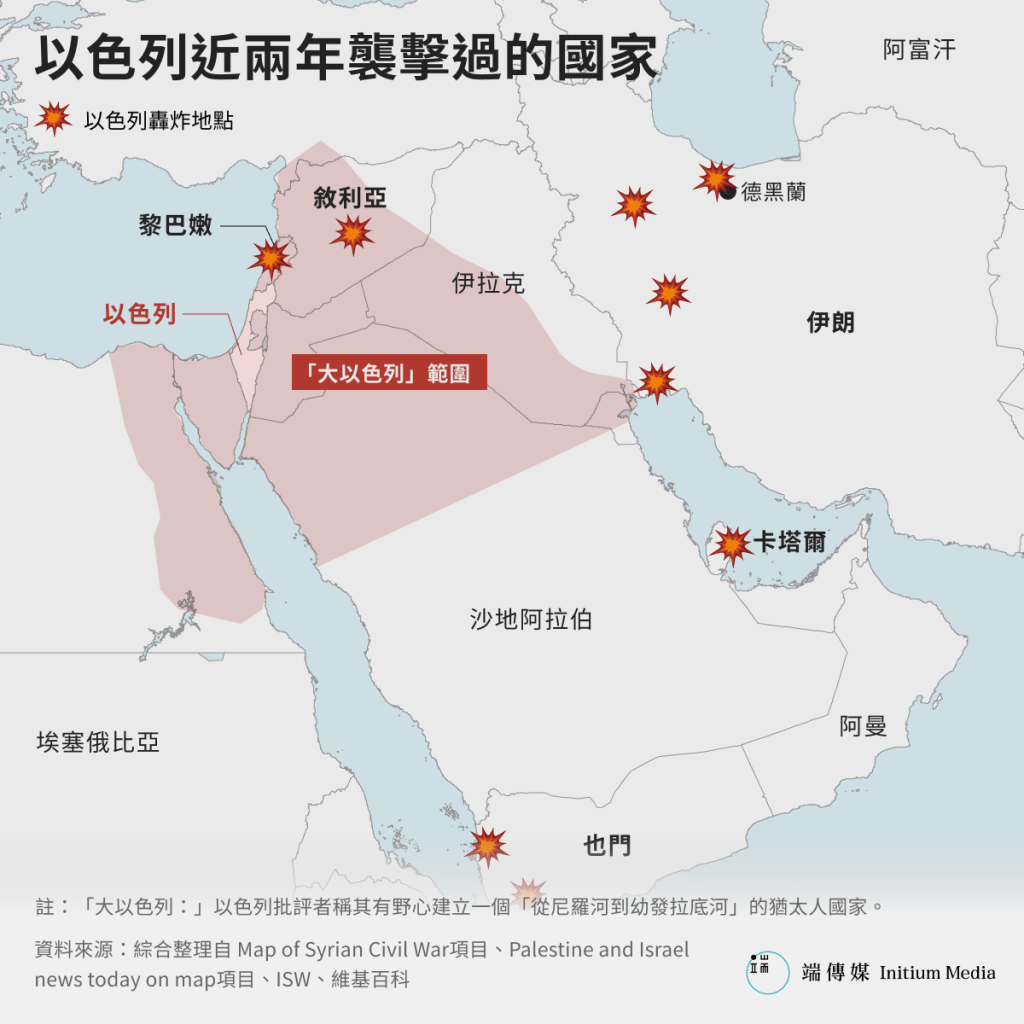

2023年10月7日哈马斯对以色列发动大规模袭击后,以色列的军事报复打击范围已远远超过加沙与约旦河西岸。黎巴嫩、叙利亚、也门、伊朗,甚至卡塔尔都先后遭到以色列的打击。

在这些国家,以色列的军事行动有着不同的动机、方法与规模,导致的后果也不尽相同。对邻近的黎巴嫩,它投入地面力量并以高烈度作战试图直接压制对手;对接壤的叙利亚,则更偏向建立长期的缓冲控制与影响力扩张;而对更远的也门与伊朗,则主要运用远程精确打击与威慑措施,意欲重创对手。

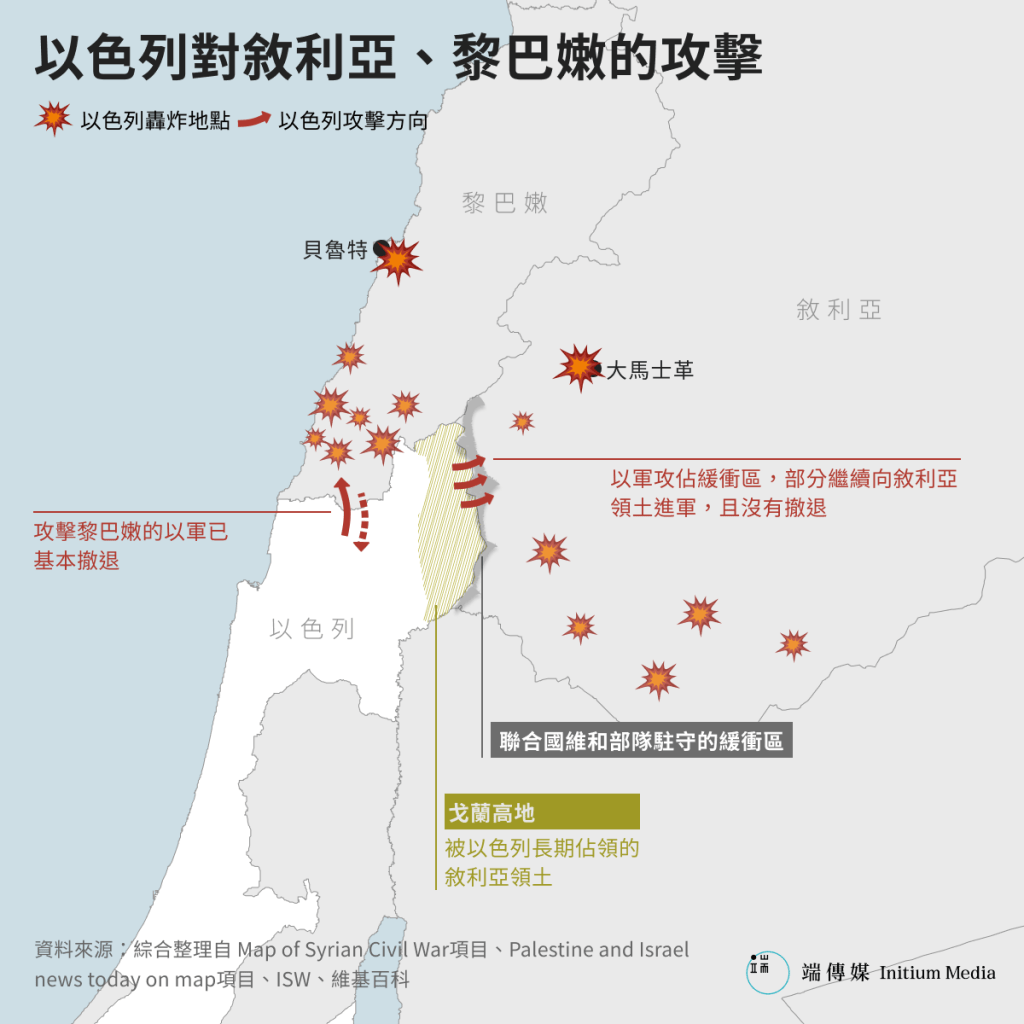

2024年9月17日起,通过从“传呼机爆炸”到空袭定点清除的复合手段,以色列在短时间内杀死了包括总书记纳斯鲁拉在内的一大批黎巴嫩真主党高层领导人与指挥官,并让许多普通真主党军官、士兵失去作战能力。10至11月,以军开始对黎巴嫩南部发起地面入侵,意欲根除真主党在黎巴嫩南部的存在。

相比过去的几次以黎战争,2024年以军入侵的规模并不算大。在以军推进至最深处的查马( Chama) ,这儿距离边界的距离也不到10公里。达成停火后,多数以军都撤回以色列境内。然而,由于黎巴嫩南部人口密集、真主党的诸多军事设施位于居民区,再加上以军作战时往往不考虑减少平民伤亡,这一轮以黎冲突仍造成黎巴嫩严重的平民伤亡和百万人规模的流离失所。

事实上,以军在黎巴嫩和加沙的作战都遵循其“达希耶主义”(Dahiya doctrine)教条,即通过大规模摧毁平民基础设施,迫使敌方民众向执政者施压。这个术语恰恰得名于在2006年以黎战争中遭到严重破坏的贝鲁特什叶派聚居区达希耶。2024年,这里依然是以色列空袭最密集区域,而每一次以色列对真主党领导人所谓的“定点清除”,往往都会带来数十甚至数百平民的“附带伤害”。

和以色列几乎所有的对外军事行动一样,2024年入侵黎巴嫩作战是未经联合国安理会批准的单方面行动。但不同以往的是,今次以军在入侵过程中屡次袭击驻扎在黎南部的联合国维和部队(UNIFIL),造成超过40名维和部队士兵受伤,相关国家随之强烈谴责。而以方的回应则又是怪罪真主党将维和部队用作“人盾”。

以色列在叙利亚的作战同样是结合空中打击与地面入侵。以军不仅占领了戈兰高地与叙利亚控制领土之间,由联合国脱离接触观察部队(UNDOF)维护的缓冲区,甚至在部分区域还深入叙利亚本土。但这一战役的逻辑、烈度与黎巴嫩战事有很大不同。在明面上,以色列在叙利亚南部的行动逻辑是,防止阿萨德政权垮台后极端武装分子在边境地带威胁以色列,并切断伊朗与真主党之间的武器物流通道。接壤以色列的作战区域人口密度远低于黎巴嫩南部,并且在阿萨德政权垮台后,形成了力量真空,因此以军在叙利亚的推进造成的平民伤亡规模小于在黎巴嫩。

但在叙利亚,以军并没有像在黎巴嫩那样,达成停火协议并撤军。尽管入侵初期,以色列声称只是“临时”进入,但后来被发现有建设军事工程的倾向,并改称将保持“无限期”军事存在。1967年后以色列占领戈兰高地的动机就是将其作为保障本土安全的临时缓冲区,但后来便逐渐将其内化为永久领土。而如今,以色列又以保障戈兰高地安全为理由进一步入侵叙利亚,这让许多观察人士担忧,以色列是否想用“切香肠”的方式逐渐蚕食、侵吞叙利亚领土。

在也门和伊朗,以色列的军事行动局限于空袭和定点清除。在也门,以色列的几次大规模空袭都是在本土受到胡塞武装无人机或导弹袭击后发起的,名义上属于报复行动,但打击对象往往选择的是港口、石油、发电设施,规模亦不成比例,不仅造成了许多人员伤亡,也让本已饱受内战之苦的也门民众的生活雪上加霜。

在判定伊朗建立的“抵抗中心”被严重削弱后,2025年6月以色列对其发起了十二日战争,意图重创其核计划,以及军事、情报指挥能力。由于许多空袭发生在人口稠密的德黑兰市区,这些“定点清除”也导致了大量伊朗民众伤亡。

起初,以色列可能有彻底推翻伊朗政权的想法,例如在6月23日轰炸了政治犯集中关押的埃文监狱,并通过其在 X (推特)经营的水军帐号网络,发布 AI 虚假影片,声称伊朗民众正冲击监狱、发起反政府起义。然而,轰炸埃文监狱导致的79名死难者几乎都是囚犯、家属和狱警。这次袭击甚至遭到许多伊朗反对派人士的谴责。随后,以色列外长萨尔在 X 上轻描淡写地改口暗示称,轰炸是为了报复伊朗袭击以色列的平民设施。

空袭埃文监狱的弄巧成拙在很大程度上反映了以色列长年来用单边武力行动解决区域问题的负面结果:总是认为可以用狂轰滥炸消灭或震慑敌人,但过当使用武力往往把更多普通民众推向敌人那边。

“大以色列”计划

随着以色列近两年来对邻国密集动武,一个被称作“大以色列”(Greater Israel/Eretz Yisrael HaShlema)的概念越来越引起人们的注意。

“大以色列”并没有清晰的官方定义,而不同的人群在使用这个术语时,往往指的是完全不同的内容。根据一种广义的理解,“大以色列”即希伯来圣经中上帝的“应许之地”。在希伯来圣经的不同篇章中,其地域范围变化不定,而最常被提及的表述来自《创世纪》中的“从埃及河直到伯拉大河”之间巨大的土地(前者一说尼罗河,一说是埃及与以色列边界附近某条干涸的小河;后者即幼发拉底河),大致涵盖了今日以色列国、巴勒斯坦领土、黎巴嫩、约旦、埃及、叙利亚、伊拉克、沙特阿拉伯、土耳其的全境或部分领土。另一种狭义的解释认为,在当前国际格局下,广义的“大以色列”没有任何实现可能,因而对“大以色列”更为现实的现代理解是仅指以色列国与巴勒斯坦领土。

广义说法的使用者是以色列国内一小批极右翼宗教锡安主义者,或以色列政策的外部批评者,尤其是持反以色列立场的区域国家。这种批评意见认为,以色列的地缘政治野心可以被归结为在中东建立一个类似的“大以色列”。而在以色列国内,这一广义解释被认为是“敌对势力”的反犹主义阴谋论。在以色列的官方文件中,也没有提及任何“大以色列”的概念。

在以色列国内语境中,通常使用“以色列地”(Land of Israel/Eretz Yisrael)概念来指涉这片“从河到河”这模糊而又广泛的领土。甚至在《以色列独立宣言》中,开篇就提到了犹太民族形成于“以色列地”,但这一概念的使用仅有历史与文化意义,并没有现实政治指涉。

“大以色列”目前在以色列国内通常指后一种狭义解释,即以色列国加上巴勒斯坦领土,而使用语境则是在讨论加沙与西岸的地位时。当一个人称自己支持“大以色列”,意味著他认定巴勒斯坦领土也应属于以色列,换言之,即认同以色列应完全吞并加沙和约旦河西岸。

目前在以色列长期执政的利库德集团自成立伊始就强调不承认巴勒斯坦主权,并不断推进对加沙和西岸的吞并。总理内塔尼亚胡近年来不断强调,反对国际社会承认巴勒斯坦。2024年2月,由利库德集团和一批极右翼小党主导的以色列议会通过一项决议,反对国际社会“单方面”承认巴勒斯坦。换言之,在长年执政后,利库德集团已成功将这一狭义“大以色列”愿景,从自己的党纲逐渐转变为以色列的国家政策。

2024年8月,内塔尼亚胡在接受以色列媒体访问时,记者将一个画有“应许之地地图”、“大以色列”图案的护身符送给内塔尼亚胡。面对提问,内氏连续两次表示自己“非常认同”这一愿景,并称其为以色列人的“伟大使命”。尽管电视画面没有播出护身符上的地图到底是广义还是狭义的“大以色列”,内塔尼亚胡的表态仍然招致了诸多伊斯兰国家的强烈谴责。

由于人口结构的变化,以色列的政治光谱在近几十年急剧右转。原先被视为极右翼的利库德集团,如今在以色列议会中只能算是一个温和右翼政党。一批更为极端、宗教色彩浓厚的政客与政党出现在了内塔尼亚胡与利库德的右边。而曾被视为宗教极端分子荒谬幻想或敌对国家污蔑的广义“大以色列”愿景,如今在主流以色列政坛也有了代言人。

在欧洲电视台 Arte 于2024年制作的一部纪录片中,财政部长斯莫特里奇(Bezalel Smotrich)被记者问起,以色列国是否应满足于现在的疆界,还是要继续征服约旦。这位以极右翼言论闻名的部长笑着回答说:“一步一步来嘛。我们伟大的宗教学者们曾说过,耶路撒冷的命运就是要拓展到大马士革。”

当然,在现阶段,广义“大以色列”仍像个遥远的幻想。即便以色列近两年对周边国家的军事打击与地面入侵,其动机也很难说与这一愿景有直接关联。在实现这一愿景的路上,至少横亘着一个巨大的障碍——与埃及、约旦之间的和平条约明确规定了以色列与这两国之间的边界,也意味著以色列对这两个国家不能有领土要求。不过,对于以色列而言,这样的障碍并非无法逾越。第三次中东战争后,以色列曾与叙利亚之间签订一“准和约”《部队脱离接触协议》(Agreement on Disengagement between Israel and Syria)。2024年12月阿萨德政权垮台后,以色列很快便撕毁该协议,随后就发起了对叙利亚的地面入侵。可以想象,如果未来某个以色列的邦交邻国政局不稳,届时以色列政府同样可以以保护自身安全为理由进军该国。

评论区 0