清明节那天晚上,张绪梦见自己回到了老家龙门。

他其实从没回过乡,不确定梦里的地方是不是龙门,但潜意识里有种回到老家的感觉。那地方有些阴暗,他一个人在那儿漫无目的地转悠。转着转着,他拐进了一条小巷,看到前方蹲着一个人,打扮得个风水先生,正低头烧纸钱,把巷子堵得严严实实。张绪请他让一让,风水师便站起来,侧身让他过去,然后慢慢跟在张绪身后,一边走,一边问他从哪里来,姓甚名谁。

走到另一个巷子口的时候,风水先生忽然一把将张绪拉进旁边一间屋子。这时,他的装束变了,成了穿公安制服的警察,还自称是张绪的六叔,是当地公安局的副局长。张绪一时愣住了,心想自己怎么从不知道老家还有这么一位六叔。他们在屋里坐下聊天,聊些什么他记不清了,只记得那屋子窗外的景象:左侧是一棵高大的老树,树下站着一个鬼鬼祟祟的老太太,正悄悄地准备砍树。张绪和“六叔”几乎同时跳起来,大声呵斥她“滚开”,老太太一惊,转身就跑了,那棵树也因此得以保住。梦到这里,张绪醒了过来。

张绪是我大弟。当他在微信上跟我分享这个梦的时候,我们一下就知道了:这个梦一定和父亲有关。

“六叔”

今年三月初,照料父亲的小弟给我发微信,说父亲病危,已经插了呼吸机。我立即向学校请了三个星期的假,找了代课老师,马不停蹄赶回襄阳探望。那时住在武汉的大弟张绪已经守在医院。我们姐弟几人轮流陪护,在襄阳呆了两个多星期,每天进出医院。或许是因为亲人的守候,父亲的状况逐渐稳定,医院也让他脱离了呼吸机。主治医生说,就眼下的情况来看,也许还能撑上一年半载,但也可能随时恶化,毕竟他已经是91岁高龄。

我们离开不到两个星期,父亲就走了。他去世的时候,我已经回到了美国。因为刚请过探亲假,不可能再次赶回去奔丧。张绪虽然住在武汉,但他一向跟家人疏离,身体又弱,三月在襄阳还感染了新冠,所以我们俩都没回去参加葬礼,一切由在襄阳的小弟全权操办。

南漳离襄阳约一个多小时车程。龙门虽是我们的祖籍地,其实连父亲都未曾在那里生活过。小时候,我们常听他说起,龙门一带张姓极盛,街头巷尾随处可遇“本家”。地处中原南缘的南漳,自古便是人口南迁、姓氏扩散的枢纽。明清以来,北方张姓陆续迁入,逐渐在龙门形成聚居。不过,我们这一支张家早在上世纪初就已离开。太爷爷因在编修族谱时与族长不合,愤然带着三儿四女迁居襄阳,断了与张家祠堂的联系。之后,几代人都在襄阳扎根。

2010年,我将父母接来美国生活十余年,一度以为他们将老去于此。谁知2022年母亲骤然离世,脑癌夺去了她的生命,临终遗愿却是将骨灰洒入太平洋,随海水漂游世界。自那以后,父亲“叶落归根”的念头愈发强烈,经常念叨要葬在父母身边。我们本以为他说的是襄阳郊外的那片荒山,因为爷爷奶奶便埋在那里。

2023年夏,我亲自将父亲送回襄阳,交由小弟照料。今年三月返乡探病,我和小弟谈起安葬之事。他告诉我,爷爷奶奶的老坟地早已被政府封山,无法再添新坟。他已与父亲商量,届时便葬回龙门老家。他还出示了父亲亲笔签署的“全权委托”手书。我虽心中存疑,但看到父亲手迹,也无话可说。

以我对父亲的了解,他是工程师出身,生前信奉科学,六十年代初曾主持设计国内首个沙上筑坝的小型水库,至今仍在运行。他常说“青山处处埋忠骨”,言下之意是看得开,对身后之事不执着。但张绪并不这么看。他认为人是会变的,尤其临近死亡之际,对最终归宿的想法会发生改变。

关于张绪在“龙门”的梦,我们一致承认,这个梦实在奇异,里面布满了象征:风水师、纸钱、警服、大树、鬼鬼祟祟的老太太,所有的细节都带着一种神秘的指向性。小巷通往未知,昏暗小屋与外界隔绝,仿佛一个“神谕之地”--在这里,“六叔”从风水先生化身为警察,而那棵大树,虽然面临潜在威胁,但最终得以守住。

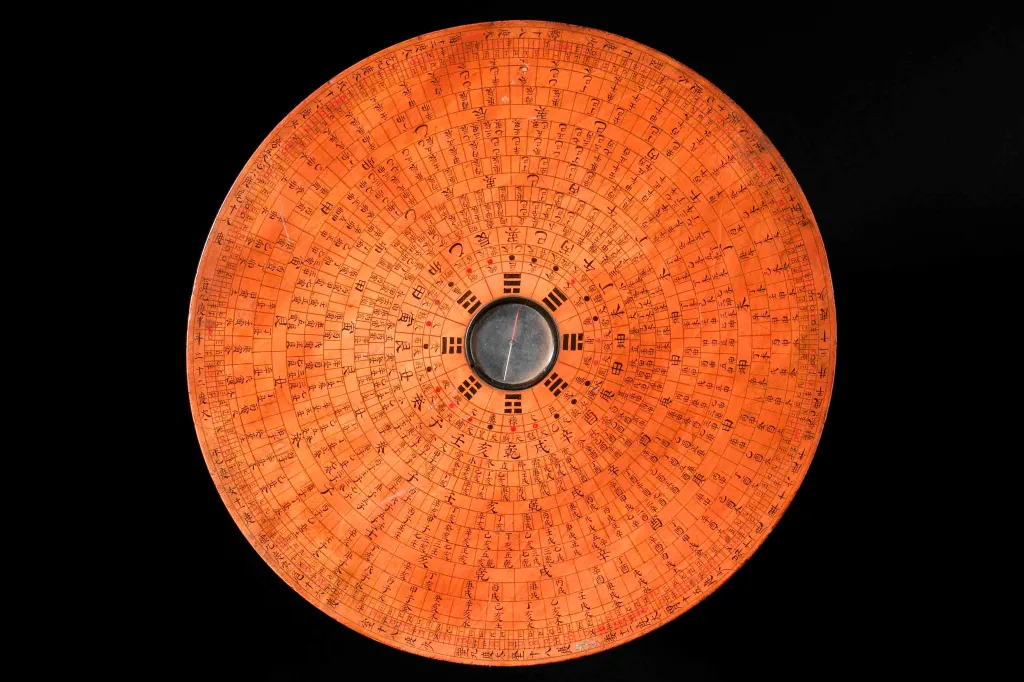

但这个六叔究竟是谁?我们从没听说过家族中有这号人物。连张绪这个平日喜欢研读《易经》的人,也猜不出这位六叔的真正身份和意图。

不过,几天后,这个谜语便有了答案。清明节过后不久,郑州的表姐转给我一篇她写的纪念我父亲的文章。她是二姑妈的女儿,文化程度不高,却一直执着于张家的家族史,陆续写了不少相关的文字。她也亲自去了南漳,参加了父亲的葬礼。文章里除了搜集了父亲和家人许多珍贵的老照片,还放了他生前写下的一些旧体诗,甚至附上了她在葬礼现场录下的视频。我带着复杂的心情读完后,便转给了张绪。细心的他很快注意到一个细节:由于父亲在老家堂兄弟中排行第六,族中晚辈一律称他“六爹”或“六叔”。这个称呼,我们这些从未踏足龙门的子女,是全然不知的。

张绪由此认定,梦里的“六叔”就是父亲。这是父亲托给他的一场梦。“六叔”既像是宗族秩序中缺席已久的长者,也像是国家结构里早已程式化的公权力象征,是两种制度、两套知识系统的交汇之处。他出现在梦中,在幽微的时空中显影,不直接指路,却以试探和转身构成一种引导。如同神话中的中介者,他既通阴阳,也通人心,悄悄地设下一道道考验——你是否愿意回去、是否能识别威胁、是否敢于承担未竟的责任?

“一梦不回”

我跟父亲一样,从来不是一个迷信的人。过去很长一段时间,我甚至以为自己不怎么做梦。后来才知道,其实每个人每天晚上都会做梦,差别只在醒来之后记不记得。而真正让我开始认真思考梦的,是荣格。

荣格认为,梦是“自然思维”(the natural mind)的一种形式,是潜意识--尤其是集体无意识--用象征性的语言在讲述它自己的故事。集体无意识不属于个人经验,是全人类所共同拥有、与生俱来的心理结构与内容。这样说来,梦未必是神启,却往往是我们尚未察觉的现实的回声,是通向更深层情感与历史经验的入口。

乍听张绪的梦,我其实半信半疑。理性上,我仍倾向于把它归为“日有所思,夜有所梦”--或许正因为父亲刚去世,他的思念与牵挂在夜里变成了一场梦;但直觉上,又隐隐觉得那梦里的东西过于具体、过于有指向性,特别是关于‘六叔’的巧合,更像是某种经过安排的传递,一种介于此世与彼世之间的信息闪现。

这让我想起奥古斯丁在《论对死者应有的关怀》(De cura pro mortuis gerenda)中也曾讲过一个类似的故事:一位父亲去世后,其子卷入一场债务纠纷。债主坚称死者生前欠款,儿子却无从辩解。就在走投无路之际,他梦见亡父归来,告诉他清白的证据藏在某处。醒来后,儿子依梦中指示寻找,果然在指定之地找到了那张收据,最终为父亲洗清冤屈。

奥古斯丁借这个故事强调,死者或许偶尔能借梦与生者沟通,但那只是极个别、在神意许可之下的例外,绝非人死后仍能自由出入阳世的证据。我父亲五岁受洗,在美国时每个主日都会去教堂做礼拜。他是否得到了那样的“许可”,才得以托梦于张绪?又或者说,这并不是神意许可,而是祖灵的一种示现?是那个在血脉与记忆中从未真正远去的父亲,以梦的方式,穿过冥冥之中的亲缘通道,重新显身?他究竟想让我们做什么?

更令人困惑的是,在我们三姊弟中,张绪和父亲的关系最为激烈。他为什么把梦托给了那个与他关系紧张的大儿子,而不是一直照顾他的小儿子,或是身为长女的我?是因为张绪有“通灵气质”,使他成为更敏感的梦之接收器?还是因为,他对这个儿子始终心怀歉意,而这梦,是一种迟来的修复?

一方面,这个儿子在家中最像父亲--无论聪明才智还是个性脾气。他们都有诗人的灵性与过目不忘的记忆,又都在家中排行老二,认死理,不知变通,家里人常笑称他们是“二别子”。小时候,父亲不知从哪儿弄来一套苏联的《趣味数学》和《趣味物理》,如获至宝。我们三姊弟中只要谁上初中,他就立刻拿出这两本书让我们做题。通过比较,他很快认定张绪天分最高,也因此对他寄予了最多的期望。可张绪却一次次令他失望。先是高考连败两年,第三年才考上中南财经大学。毕业后好不容易有了一份体面工作,升职也快,他却辞职去考研,还退掉单位分给的房子。研究生毕业后分到东风二汽,有了不错的职位和薪水,他又辞了职,全职在家写诗,钻研《易经》。可以说,除了对诗歌的执着和热情,张绪的人生如同搭积木,每搭到一定高度,就推倒从头来过。父亲对他是既爱且恨,两人之间曾多次激烈争吵,严重时甚至好几年不说话。

我高中时就不在父母身边读书,十七岁离家去武汉上大学,后来又赴美留学定居,对家里的许多事都不清楚,尤其是他们父子之间的冲突。母亲后来解释说,主要是父亲心太重,对孩子期望太高,压力太大。她的说法大概不无道理。第三年高考时,母亲把张绪送去外婆家复读,离开了父亲的“监督”,他一举考中。

父亲晚年也开始反思自己早年的做法,也渐渐意识到自己对这个儿子过于严厉。越到后来,他对张绪的内疚感越深。这次我们去医院看他,他已插满管子,虚弱不堪。我走进病房时,他只是目光温和地认出了我。但张绪一出现,他的情绪忽然剧烈波动,随即引发猛烈咳嗽。护士们闻声赶来,只得将我们俩请出病房。

我想,父亲托梦给这个他最放心不下的儿子,一定有未了的话要说,未竟的事要做。但究竟是什么,我也不知道。

在做了回乡的梦大约一个月后,张绪给我发来几张他在父亲坟头的祭拜照片,说那天是父亲的“末七”,他和妻子专程去了龙门祭拜,送他上路。我问他末七是什么意思,他给我解释中国传统丧礼中“烧七”的重要性:就是从死者去世的那一天开始计算,丧家每隔七天就会举行一次烧纸祭奠,共计四十九天。而末七是个最重要的日子,因为亡者的灵魂会在末七这一天彻底离开人世,进入轮回。

张绪关于“末七”的解释,让我突然明白了前一天和先生讨论的一个问题。

晚饭前,先生忽然问我:“‘一梦不回’是什么意思?” 我一时愣住了。虽然身为中国人,但如果论对传统文化的理解,在“破四旧”风行的文革中度过童年的我,可能还不如他这个研究东亚文化的美国人。我请他说说这四个字出现的语境。他说,今天整理书架时,不知从哪本旧书里突然飘出一张插画,画上写着“一梦不回”这四个字。他递给我看,是一幅典型的中式灵堂插图:灵柩居中,背景是一幅淡墨山水,前方是一张供桌,几样器具和供品整齐摆放。靠前的位置,有一只碗,碗里盛着白米饭,中间直插着一双筷子。画面两侧是悬柱和帷幔,横幅上写着“一梦不回”四个字,而画的左侧还写着“饭头倒”。

当时我们对这幅画完全摸不着头脑,而只过了一天,谜底便全有了。这正是一幅描绘“末七”的民间图像。所谓“饭头倒”,即“倒头饭”,象征亡者在人世间的最后一餐,代表“阴阳永隔,此饭为终”。而“一梦不回”,指的是亡魂走完人世之梦,从此再不归来。父亲其实已经通过这幅画暗示了我:昨天,就是他正式告别人世的一天,从此我们父女的缘分便尽了。他太了解我了,知道我和他一样,性格偏阳,思维理性。即便给我暗示,我多半也接不住。于是,他选择了更有灵性、更敏于象征的女婿。

我和先生几乎同时意识到:昨天发生的一切,正是荣格所说的“同步性”(Synchronicity)--一类看似偶然、实则意味深长的巧合,是潜意识用以沟通内在与外界的隐秘语言。荣格认为,同步性是一种非因果的联结方式,它不遵循线性逻辑,却能将人引向一种深层的领悟或顿悟。正如澳大利亚的梦境研究者罗伯特·莫斯(Robert Moss)所说:“同步性是顿悟的语法。” 昨日落下的图片、“一梦不回”四个字和张绪的解释,都像拼图的碎片,在那一刻拼合成了一个完整的意象:他要走了,来跟我们最后告别。

寻找张家墓园

我兴奋地把大洋彼岸这边的巧合告诉张绪,他却没有立即回复。等我说完,他忽然打出一句话:“你怎么不问问我是怎么找到老爹的墓地的?”

我以为他是找小弟要的地址。他说:“不是。老爸比你懂我,他知道我不爱求人,所以才托梦给我。” 他想测试这个梦的指引是否真实可靠,于是决定完全凭梦境和直觉去寻找墓地。

两天前,他和妻子从武汉坐高铁抵达南漳。入住酒店后,他们叫了一辆滴滴前往龙门公交车站。一下车,张绪便直觉出应该顺着主街往镇子深处走,因为主街的尽头有许多小山包。他们走到一个十字路口,妻子说要上厕所,正巧路口左转的街对面有个加油站,俩人就朝那里走去。走到加油站附近,张绪注意到一旁有家卖花圈纸钱的殡葬用品店。这时,妻子指着对面说:“那儿有家风水用品店,好像风水师也姓张哦!” 张绪转头一看,果然见到一家风水铺子,门头招牌上写着“看阴阳风水,风水师张某某”。他心头一震--梦里不是正好出现了一个风水先生吗?

于是他们走进那家店,买了纸钱,并向店主打听“张家墓园”。店主说没听说过有这么一个墓园,还说,“龙门这地方四周都是山,谁家埋哪儿不一定,散得很。” 张绪拿出郑州表姐发来的送葬视频,问他是否认得视频里的巷子口,店主摇头否认。

张绪忽然想到梦里的风水先生叫他“往回走”,于是夫妻俩回到十字路口。这次他既不左转,也不右转,而是直接穿过马路,继续往前走。他一路上向路人展示视频,询问巷子是否眼熟,但得到的回应大多是否定。他怀疑有人其实知道,但忌讳说出口。

走了一段路,他看到路边的牌子写着“南漳县公安局龙门警务室”,立刻想起梦中出现的身着警服的“六叔”。第二个梦中线索也对上了。他们顺着那条路走进山脚下的居民区,依旧没找到那条小巷。

正失望时,他们遇见一位七十多岁的老人。他给老人看了视频,老人说那巷子好像见过,但想不起来在哪儿。张绪问他知不知道“张家墓园”。老人回答不知道什么“张家墓园”,不过从南漳开车过来,在龙门社区招牌的右边有个土包子,那上面埋了很多姓张的,土包子下面还有个林场。

夫妻俩顺着他说的方向走,看到了林场,但仍未找到视频中的巷子,不过张绪觉得这片区域已经很接近梦中场景了,于是他们又折回刚才的路。果然,在左边的巷子里看到一间老屋,跟梦中“六叔”拉他进去的房子极其相似。屋子右边的墙上虽然标语已退色,但仔细辨认,依稀还能看到几个红色的残字。

走进巷子,他们看到左侧有一条石板路,于是往上走,四下张望,果然看见一座刻有“张克鄂”名字的墓。这个名字表姐文章中提到过,是父亲的堂兄。张克鄂墓的左侧紧挨着一座新坟,正是父亲的坟墓。

梦中的线索--风水先生、公安局、巷子、石板、墓的朝向--都一一应验。张绪说,梦的结构严谨得就像工程师父亲生前做事的风格:步步推进,层层引导,没有任何松动的链接,像极了一份工整的施工图纸。

他观察墓地朝向,大约坐西南朝东北。当天阳光灼烈,坟地毫无遮挡,被晒得炽热。他想到梦中那棵大树:也许那正是父亲托梦的目的之一---提醒我们后人为他种一棵树,遮阳挡暑。他还注意到,墓地左边是个山坳,容易在暴雨中积水冲刷,日久可能造成塌方。张绪嘲笑小弟办事不力,说:“太讽刺了,老爸一辈子修水库,修的水库坚不可摧,结果自己死后倒埋在一个豆腐渣工程上。”

祭拜完后,他们开始给父亲烧纸钱。那簇火烧了整整半小时才熄,连出租车司机都等不住走了。张绪说,那火焰像是父亲对尘世的不舍,久久徘徊,不愿熄灭。透过屏幕,隔着太平洋,我也能感受到他情绪的波动与哀伤。

寻找、记忆与想像

我把这件事告诉先生。他说这和美国原住民霍皮(Hopi)族的信仰很像。霍皮人相信,人的灵魂在死后第四天离开世间,踏上灵界之旅,最终成为卡其那(Kachina)的一部分。卡其那并非“鬼魂”,而是祖灵和自然神明的复合体,他们既属于自然,也参与人世。亡者通过梦境、天气、植物、地形等方式持续与生者沟通,影响生者。死亡在他们看来不是终结,而是转化为“另一种形态”继续守望自己的家族。

我听着,心中升起一种难以言说的失落。其实,中国传统文化不仅有类似的祖先观,而且发展出了一整套高度系统化、内外贯通的宇宙秩序。祖灵既不消散,也不闲置,而是通过梦、风水、山川地形与家族祭祀,持续参与人间事务,维系着一个跨越生死与时空的亲属网络。然而,过去百年间的剧烈动荡几乎将这套体系连根拔除。五十年代土改掘坟焚祠,文革“破四旧”烧家谱毁祖像,祖祠改作仓库、猪圈或食堂;而改革开放以来,虽有一波又一波的传统复兴之潮,但随之而来的城市扩张与土地市场化,却进一步稀释了“祖先地理”。我们不仅逐渐失去了与祖灵对话的语言,也失去了那份“知道祖先埋在哪里”的文化地图。

我把张绪的建议告诉小弟,说要在坟头种树,并防范那处山坳的水患。小弟马上表示,会尽快安排修整之事。我还请他帮我联系从未谋面的老家亲戚。几天后,小弟通过微信分享了一张名片--正是张克鄂大伯的小儿子,我们的堂兄。他退休前是龙门中学的英文老师。他告诉我,龙门三面环山,山地大多为荒地,无主可求,因此没有所谓“张家墓园”这个地名。但张家人世代在这片山上择吉安葬,太爷爷埋在南漳县西门外,太奶奶埋在龙门东头山腰,儿孙们则分布在山脚和山脊两侧——虽然无名,但在张家人心中,这片山地,便是张家的祖坟地。

张绪靠着梦、身体感应、模糊的记忆和视频里的片段,拼出了一条通往祖先墓地的路。因为这个梦,我重新联系上了一些未曾谋面的亲戚,得知更多关于家族墓地和祖先的事情。我们开始在微信上交换地址、照片与记忆,一些模糊不清的人名和地名重新清晰起来,拼出一幅比过去更清晰的亲族地图。张绪的梦不但帮我们找到了墓地,也让我们意识到,死者不是躺在某个方向、某个山头,而是活在我们的寻找、记忆与想像中。我们其实不是在寻找死者的归宿,而是在确认自己仍然属于一个延续的世界。

几天以后,张绪给我寄来了他新写的一首诗,诗名叫“橘子罐头”。

一瞬间我们失去了厚度

单薄的马口铁片

我对弟弟说

打开它,我们吃橘子罐头

他的手被划破了

没有血

在恐惧中我拉上帷幕

多年以后他也许已经释怀

也许没有

再回到历史中去

两个人,努力地打开盖子

它关得紧紧的

隔绝空气,以防腐烂

然后呢?打开它你又能看见什么?你又能得到什么?

水果木乃伊

它很甜,甜得发腻

你受伤了,我惊慌地去找爸爸

你不停地吃

没有血,它能止痛

麻痹你的神经

然后我拉上帷幕

这样什么都没有发生

什么都不会发生

我们最终失去了厚度

单薄得就像马口铁片

我们最终成为我们努力破坏的事物

亲爱的弟弟,你还记得那把划破你手指的裁纸刀吗?

我用它写字

它很锋利,但小心把握,还是能写出

柔美的句子

我问他,这首诗写的是不是小时候兄弟俩偷偷开橘子罐头,结果不小心划破了手指?

他说是的。那罐划破手指也打不开的罐头,其实藏着的,是我们始终不愿放弃、仍想修复的一种“厚度”。

讀這篇文章前,我夢見自己回到故鄉(香港),住進大廈某樓層其中一個單位,那單位有點奇特,分別有2道門可通往單位外的公共走廊,後來發現鄰舍的老翁會趁我不在家時,偷偷從第二道門進入我單位,偷入去洗手間洗澡。我知道事件後,用木條封住第二道門。

醒後分析,夢中的老翁應該是兩年前過逝的父親的轉化形象。