【编者按】知识分子是不断为社会创造“危机”的人,萨依德说,真正的知识分子都是思想上之流亡者——他们拒绝主流,对权力荣耀保持距离,质疑与挑战一切被视为理所当然的体系,却也没有安身立命的“故乡”,永远难以释怀。他们以生命介入社会,形成尴尬,缔造一个有危机意识的时代。知识分子位处边缘,抗拒成为“专家”,不靠依赖权力而活,不说专业意义下的术语,他们是思想上的业余者——不为利益或奖赏所动,只是为了喜爱和不可抹煞的兴趣,而这些喜爱与兴趣在于更远大的景象、越过界线和障碍、拒绝被某个专长所束缚、不顾一个行业的限制而喜好众多的观念和价值。

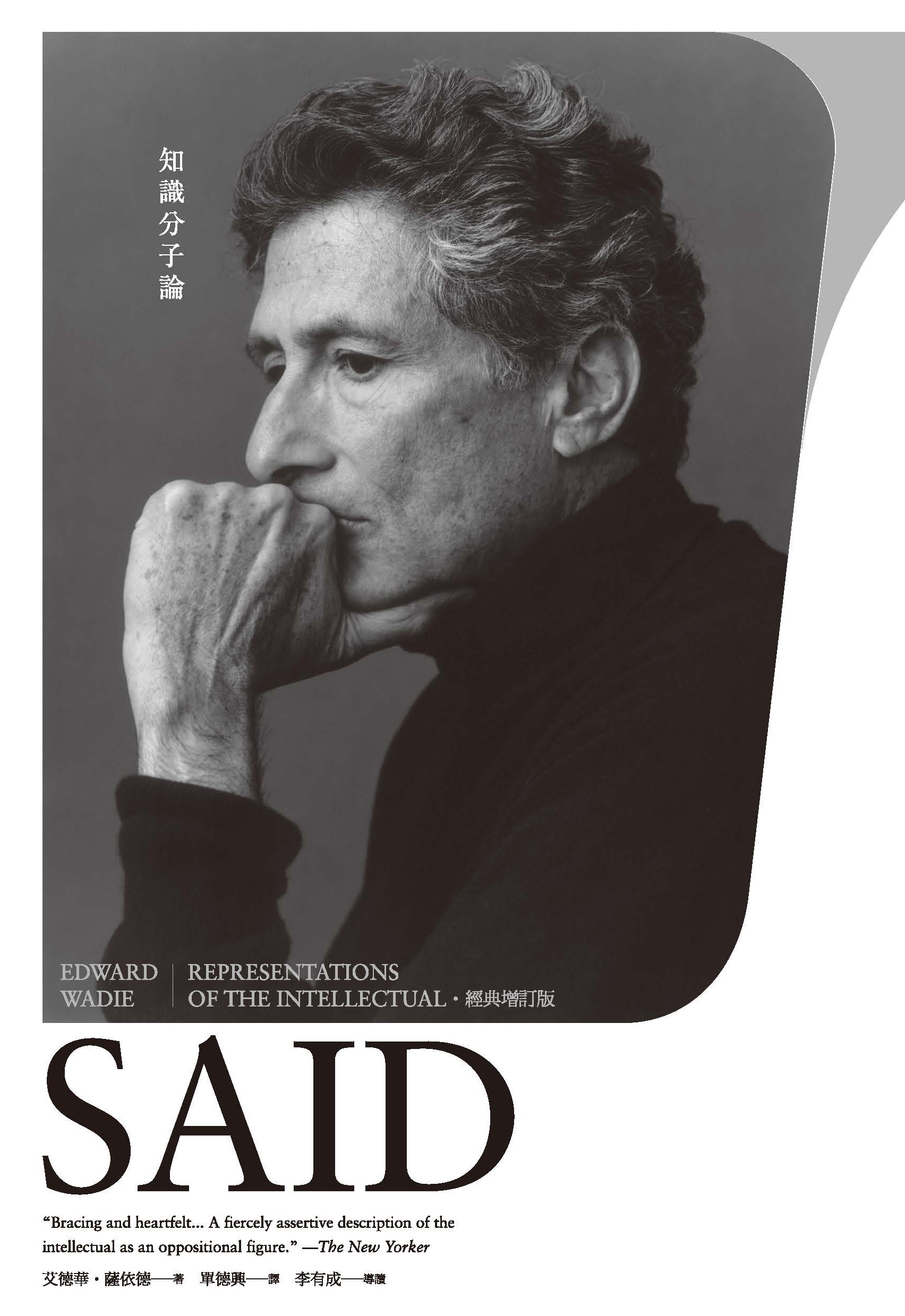

萨依德1935年出生于耶路撒冷,在英国占领期间就读埃及开罗的西方学校,接受英美式教育,后于1950年代赴美就读普林斯顿大学学士,哈佛大学硕士、博士。他曾说自己是个“巴勒斯坦的阿拉伯人,也是个美国人,就算称不上诡异,也至少是古怪……我必须协调暗含于我自己生平中的各种张力与矛盾”。这样复合的身份为他带来独特的思考视角——“对立”、“对抗”、“对反”、“对位”是他经常强调的元素。他最受瞩目的作品《东方主义》(Orientalism),探讨“东方”的概念是被“西方”主流学术及媒体为帝国主义服务下所生产出来的偏颇与矮化再现。

本书《知识分子论》总结了萨依德长期在政治、文化和文学的系列反思,由几篇1993年发表于英国广播公司“李思系列演讲”(Reith Lectures)的演讲稿延伸而来。二十多年过去,萨依德对知识分子观点,似乎于两岸四地的我们仍有参考价值。政治权力不断膨胀且入侵诸众领域,我们总会发现有人投身权力圈,为政权之不义说项;即便有人乐于成为边缘,教育体系以专业之名而来的出版压力又使几多知识人为着职业的晋升和承认,脱离挑战群众,动员其参与民主社会之责?知识分子在我们的社会之间,必然极具争议,却也急待探究。

接着昨天摘载本书第三章“知识分子的流亡——放逐者与边缘人”,以下节选第四章“专业人与业余者”,获“麦田出版股份有限公司 ”授权刊出。

《知识分子论》

出版日期:2011年10月

出版社:麦田出版股份有限公司

作者:萨依德(Edward Said)

译者:单德兴

第四章

专业人与业余者

我们再度回到我的主题:知识分子的代表。我们想到个人的知识分子时——我在这里的主要关怀是个人——究竟强调的是描绘此人的个性,还是把焦点放在此人身为一分子的团体或阶级?这个问题的答案显然影响我们期盼于知识分子 对我们的说法:我们听到或读到的是独立的看法,还是代表一个政府、一个有组织的政治理念、一个游说团体?十九世纪对于知识分子的代表倾向于强调个性,知识分子经常像屠格涅夫的巴扎洛夫或乔伊斯的戴德勒斯那样,是个独立、孤高的人,根本不顺服社会,因而是完全自外于社会定见的叛徒。二十世纪愈来愈多的人士属于所谓知识分子或知识阶层的团体(经理、教授、新闻从业人员、电脑或政府专家、游说者、权威人士、多家报刊同时刊载的专栏作家、以提供意见受薪的顾问),不由得使人怀疑作为独立声音的个人知识分子根本不能存在。

这是一个极重要的问题,必须以兼顾现实与理想的方式,而非犬儒的方式,来探究。王尔德说,犬儒者知道每件事的价钱,却连一件事的价值都不知道。仅仅因为知识分子在大学或为报纸工作谋生,就指控他们全部是出卖者,这种指控是粗糙、终致无意义的。“世界太腐败了,每个人到头来都屈服于金钱”,这种说法是不分青红皂白的犬儒式说法。另一方面,把个人的知识分子当成完美的理想,像是身穿闪亮盔甲的武士,纯洁、高贵得不容怀疑会受到任何物质利益的诱惑,这种想法也同样草率。没有人通得过这种考验,即使乔伊斯的戴德勒斯如此纯洁、极端理想派,最终还 是力不从心,甚至更糟的是,只得噤声不语。

其实,知识分子既不该是没有争议的、安全的角色,以致只是成为友善的技术人员,也不该试着成为专职的卡桑德拉(Cassandra,希腊神话中的女先知,虽能预言却不见信于人),不但正直得令人不悦,而且无人理睬。每个人都受到 社会的约束——不管社会如何自由开放,不管个人如何放荡不羁。在任何情况下,知识分子都该为人所听闻,实际上应该激起辩论,可能的话更要挑起争议。但其他的选择却不是完全的静止或完全的反叛。

……

我在本系列演讲中一直主张,知识分子代表的不是塑像般的图像,而是一项个人的行业,一种能量,一股顽强的力量,以语言和社会中明确、献身的声音,针对诸多议题加以讨论,所有这些到头来都与启蒙和解放或自由有关。今天对于知识分子特别的威胁,不论在西方或非西方世界,都不是来自学院、郊区,也不是新闻业和出版业惊人的商业化,而是我所称的专业态度。我所说的“专业”意指把自己身为知识分子的工作当成为稻粱谋,朝九晚五,一眼盯着时钟,一眼留意什么才是适当、专业的行径—不破坏团体,不逾越公认的典范或限制,促销自己,尤其是使自己有市场性,因而是没有争议的、不具政治性的、“客观的”。

……

我要讨论的是我心目中挑战着知识分子的诚信和意志的四种压力,其中任何一种都不是某个社会所独有的。尽管这些压力普遍可见,但都可以用我所谓的业余性(amateurism)来对抗。而所谓的业余性就是,不为利益或奖赏所动,只是为了喜爱和不可抹煞的兴趣,而这些喜爱与兴趣在于更远大的景象、越过界线和障碍、拒绝被某个专长所束缚、不顾一个行业的限制而喜好众多的观念和价值。

这些压力中的第一个就是专业化。今天在教育体系中爬得愈高,愈受限于相当狭隘的知识领域。当然,没有人会反对专业能力,但如果它使人昧于个人直接领域——比方说, 早期维多利亚时代的情诗——之外的任何事情,并为了一套 权威和经典的观念而牺牲一己广泛的文化时,那么那种能力就得不偿失。

例如,在研究文学时——文学是我的特别兴趣——专业化意味着愈来愈多技术上的形式主义,以及愈来愈少的历史意识(知道在创作文学作品时真正进入其中的真实经验)。专业化意味着昧于建构艺术或知识的原初努力;结果就是无 法把知识和艺术视为抉择和决定,献身和联合,而只以冷漠的理论或方法论来看待。成为文学专家也常意味着把历史、音乐或政治排除在外。到头来,身为完全专业化的文学知识分子变得温驯,接受该领域的所谓领导人物所允许的任何事。专业化也戕害了兴奋感和发现感,而这两种感受都是知识分子性格中不可或缺的。总之,我一向觉得,陷入专业化就是怠惰,到头来照别人的吩咐行事,因为听命于人终究成为你的专长。

如果专业化是各地所有教育体系中存在的一种广泛的工具性压力,那么专业知识和崇拜合格专家的作法则是战后世界中更特殊的压力。要成为专家就得有适当的权威证明为合格;这些权威指导你说正确的语言,引用正确的权威,限制 正确的领域,尤其在敏感、有利可图的知识领域受到威胁时 更是如此。近来有许多有关所谓“政治正确性”(“political correctness”)的讨论,人们把这个阴险狡诈的用语套在学院里的人文学者身上,批评这些人不独立思考,而是依循一小撮左派所建立的正规来思考;这些正规被认为是对种族歧视、性别歧视诸如此类的事过于敏感,而不允许人们以“开放”的方式去辩论。

真相是:反对政治正确性运动的人士,主要是各式各样的保守分子和其他提倡家庭价值的人。虽然他们所说的某些事确有些许可取之处——尤其注意到那些不加思索的伪善言词所表现出的有口无心——但他们的运动完全忽略了在涉及军事、国家安全、外交和经济政策时惊人的一致性和政治正确性。例如,就在战后的那几年,一涉及苏联就得毫不怀疑地接受冷战的先决条件:苏联是全然的邪恶诸如此类的事。有更长一段时间,大约从1940年代中期一直到1970年 代中期,美国的官方观念主张在第三世界的自由就只意味脱离共产党——这种观念几乎毫未受到挑战地主宰着大家的思维;随之而来的则是一大群一大群的社会学家、人类学家、政治学家、经济学家无休无止地阐扬的观念:“发展”(“development”)不涉及意识形态,是来自西方的,并包含了经济起飞、现代化、反共以及某些政治领袖热中于和美国正式结盟。

对于美国及其一些盟邦(如英国、法国)而言,这些有关国防和安全的看法经常意味着追随帝国式的政策,其中,反暴动和全然反对本土的民族主义(一同被视为倒向共产主 义和苏联)带来了巨大的灾难,这些灾难的形式是代价高昂 的战争和侵略(如越南),间接支持侵略和屠杀(如西方的盟邦印尼、萨尔瓦多、以色列的所作所为),出现经济离奇 扭曲的附属政权。不同意这一切就等于妨碍控制下的专业知识市场,而这个市场的目的是要符合并促进国家的努力。例如,如果你不是美国学院训练出来的政治学者、以健康的心态尊敬发展理论和国家安全,就没有人会听你的,在某些情况下不许你发言,而挑战你的理由是你不具备专业知识。

因为严格说来,“专长”到头来几乎和知识不相干。乔姆斯基对于越战施压的一些材料,在见解和正确性上远高于合格专家的类似著作。但是,乔姆斯基逾越了仪式性的爱国观念——那包括了下列的观念:“我们”是来协助我们的盟邦;“我们”捍卫自由,防止莫斯科或北京所鼓动的接管——并呈现掌控美国行为的真正动机;而那些合格的专家,希望被国务院谘询或在国务院发言的人,或为兰德公司(Rand Corporation)工作的人,根本不误闯那个领域。乔姆斯基说过一个故事:身为语言学家的他应数学家之邀去谈论他的理论,经常有人表示尊敬及兴趣,尽管他对于数学的行话相当无知;但是当他试着从反对立场去呈现美国的外交政策时,一些公认的外交政策专家尝试阻止他发言,理由就是他并非合格的外交政策专家。对于他的论点几乎连争辩都不争辩,只说他处于可接受的辩论或共识之外。

专业化的第三个压力就是其追随者无可避免地流向权力和权威,流向权力的要求和特权,流向被权力直接雇用。美国在与苏联竞争世界霸权时,国家安全的进程决定学术研究的优先顺序及心态,其程度之深简直吓人。类似情况也出现在苏联,但在西方没有人对于那里的自由探索存有任何幻想。我们现在才刚开始意识到其所代表的意义——美国国务院和国防部对于大学的科技研究提供的金钱超过任何单一的捐献者:对于麻省理工学院和史丹佛大学来说尤其如此,因 为这两所大学几十年来从这两个政府部门得到最多的补助。

同样地,同时期美国政府为了相同的进程也资助大学的社会科学甚至人文学科的学系。当然,所有社会都有类似的情形,但值得注意的是,在美国一些反游击战研究的进行, 是为了支持在第三世界——主要在东南亚、拉丁美洲、中东——的政策,这些研究直接应用于秘密行动、阴谋破坏,甚至公开的战争。有关道德和正义的问题遭到搁置,以便能履 行合约,其中之一就是社会科学家自 1964年开始为美国陆军进行的恶名昭彰的卡美乐计划(Project Camelot),研究的 不仅是全世界不同社会的崩溃,也包括了如何防止崩溃。

不仅于此。美国公民社会(American civil society)的集中化力量,如民主党或共和党;工业或特殊利益的游说,如军火、石油和烟草集团所成立或维持的游说团体;大型基金会:如洛克斐勒(Rockefeller)家族、福特(Ford)家族、 美隆(Mellon)家族所建立的基金会—都雇用学院专家进 行研究和计划,以推展商业和政治的进程。这当然是一般认为的自由市场体系正常运作的一部分,也发生于欧洲和远东各地。从智库能得到奖助和基金,休假及出版津贴,以及职业的晋升和承认。

有关体系的一切都是公开的,而且就像我所说的,根据竞争和市场反应的标准来说都是可以接受的;这些标准掌控了在自由、民主社会中先进的资本主义下的行为。然而我们花了很多时间来担忧极权政府体系下对于思想和知识自由 的钳制,但在考虑奖赏知识的统一性、奖赏乐于参与由政府(而不是科学)所建立的目标的这种体系对于个别知识分子 的威胁时,却未能同样注意到枝微末节;因而研究和水准鉴 定遭到控制,以便获得并维持较大的市场占有率。

换言之,个别和主观的知识分子所代表的空间——他们所质疑和挑战的包括战争的智慧,或奖赏合约、颁奖的巨大社会计划——与一百年前相比已经巨幅缩减,因为一百年前戴德勒斯能说,自己身为知识分子的职责就是根本不服侍任 何权力或权威。在此,我不要像某些人那样主张我们应该回复到先前的时代,那时的大学并不那么大,它们提供的机会不是那么没有节制;我认为那种主张过于感情用事。在我心目中,西方的大学,尤其在美国,依然能够提供知识分子一个准乌托邦的空间(a quasi-utopian space),在其中能继续进行省思与研究——虽然会处于新的限制和压力之下。

因此,知识分子的问题是尝试处理我所讨论的现代专业化的冲击,其方式不是假装那些冲击不存在或否认它们的影响力,而是再现另一套不同的价值和特有的权利。我把这些总结在业余的名下,就字面而言,这类行为的动力来自关切和喜爱,而不是利益和自私、狭隘的专业化。

今天的知识分子应该是个业余者,认为身为社会中思想和关切的一员,有权对于甚至最具技术性、专业化行动的核心提出道德的议题,因为这个行动涉及他的国家、国家的权力、国家与其公民和其他社会互动的模式。此外,身为业余 者的知识分子精神可以进入并转换我们大多数人所经历的仅仅为专业的例行作法,使其活泼、激进得多;不再做被认为是该做的事,而是能问为什么做这件事,谁从中获利,这件事如何能重新连接上个人的计划和原创性的思想。

每个知识分子都有阅听大众和诉求对象。重点在于是否要去满足群众,因而使客户高兴;还是去挑战群众,因而激起直接的对立,或使群众动员成为更民主的参与社会。但这两个情况都无法回避权威和权力,也无法回避知识分子与权 威、权力的关系。知识分子如何向权威发言:是要做专业性的恳求者,还是做不受奖赏的、业余的良心?

评论区 0