六月,在人们对北京八九民运三十周年进行回顾之际,香港社会因为反对修订逃犯条例,燃起“反送中”的抗争冲突,香港人对于中国政府治理所潜伏的不安感与日益紧缩的政治空间与言论自由的不满情绪爆发,引发逾百万人上街头示威、至今未止的流血冲突,并造成数起自杀陈情事件。

原本在此写下一点文字的用意,是在八九民运三十年纪念的此刻,为几本自己一再造访的关于八九民运的摄影书做些笔记。但直到香港的冲突升高,才更为意识到手上这些书各自与香港皆存在著某些关联,以及这些关联对于香港的启示意义。

《89广场的日子》,香港人成为伤口本身

即使九七过后的香港并未发生如同六四事件般血腥的杀戮,但是“对于香港人的精神和想像而言,有什么确实发生了。”

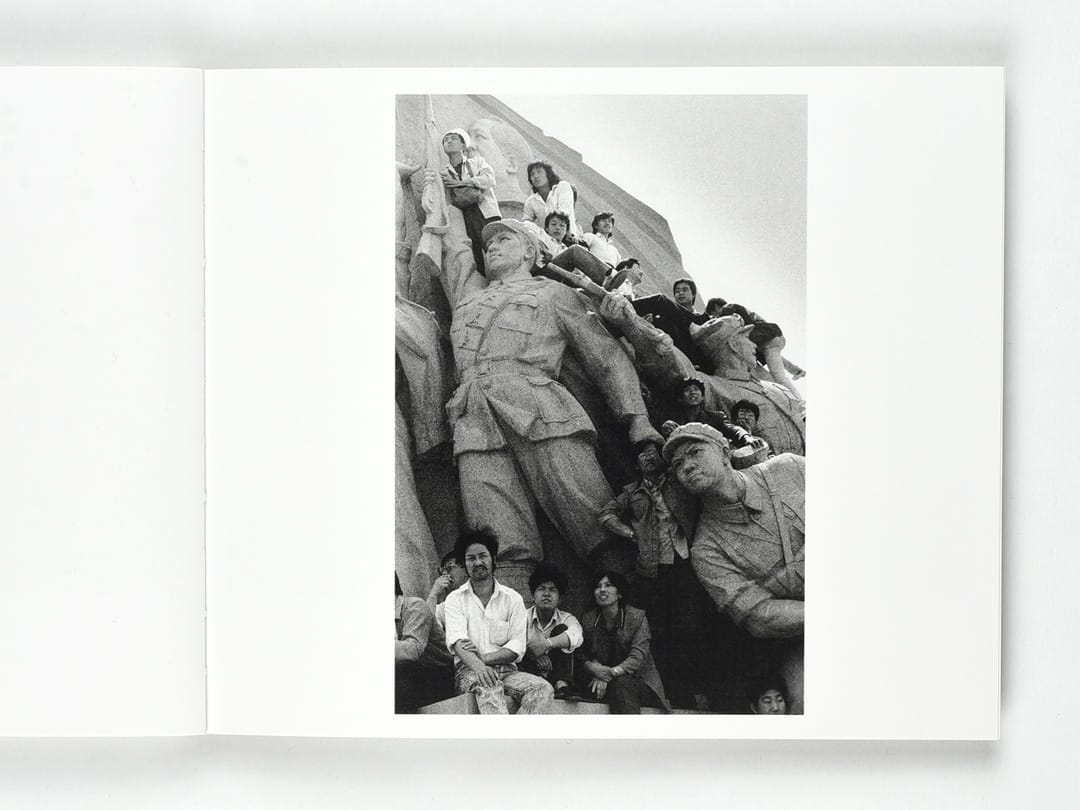

1989年,香港摄影工作者黄勤带在北京,目睹这场举世瞩目的北京之春。在运动落幕的隔年发行,他将照片集结起来出版了《89广场的日子》,这本书最初是作为报导摄影意味的一份纪录。随著时间逝去,天安门广场与长安大街上曾经壮怀激烈的呐喊,逐渐嘶哑、噤声,只余寂寥沉淀。二十多年后,黄勤带又将影像重新编辑发行,新版的《89广场的日子》加入了他在九O年代重返北京拍摄的照片,并取下初版那张示威者从天安门广场帐蓬中探头微笑的书封,换上了全白的封面。

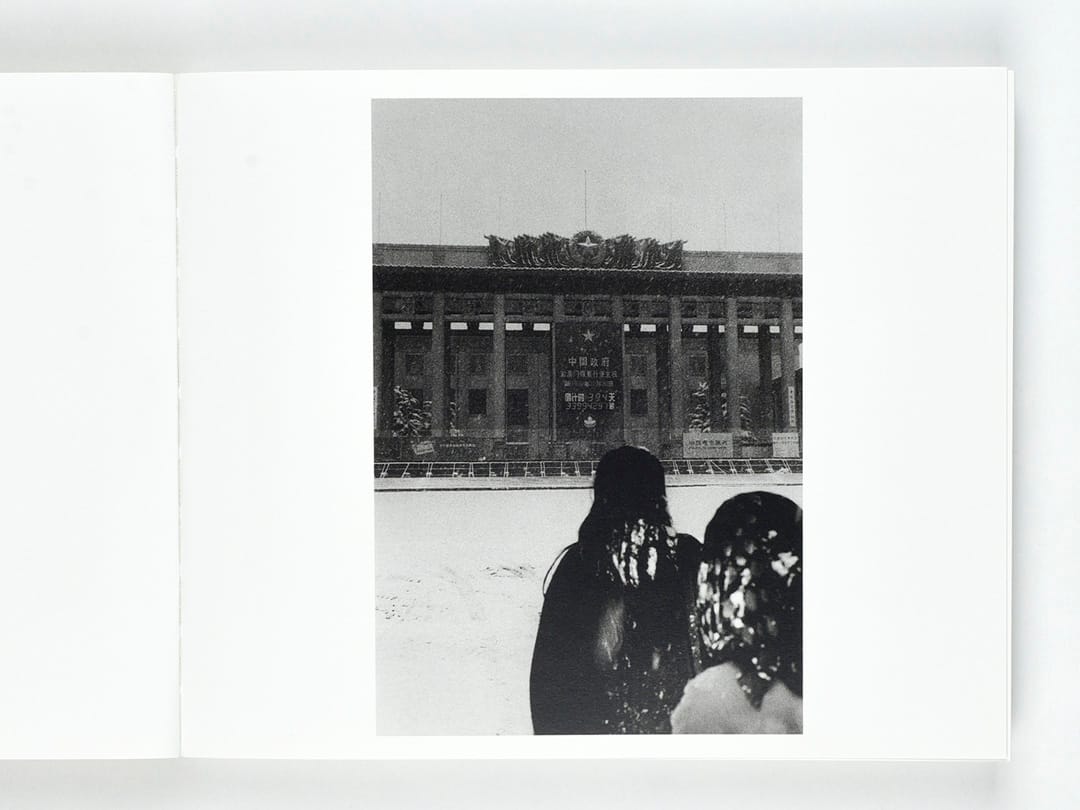

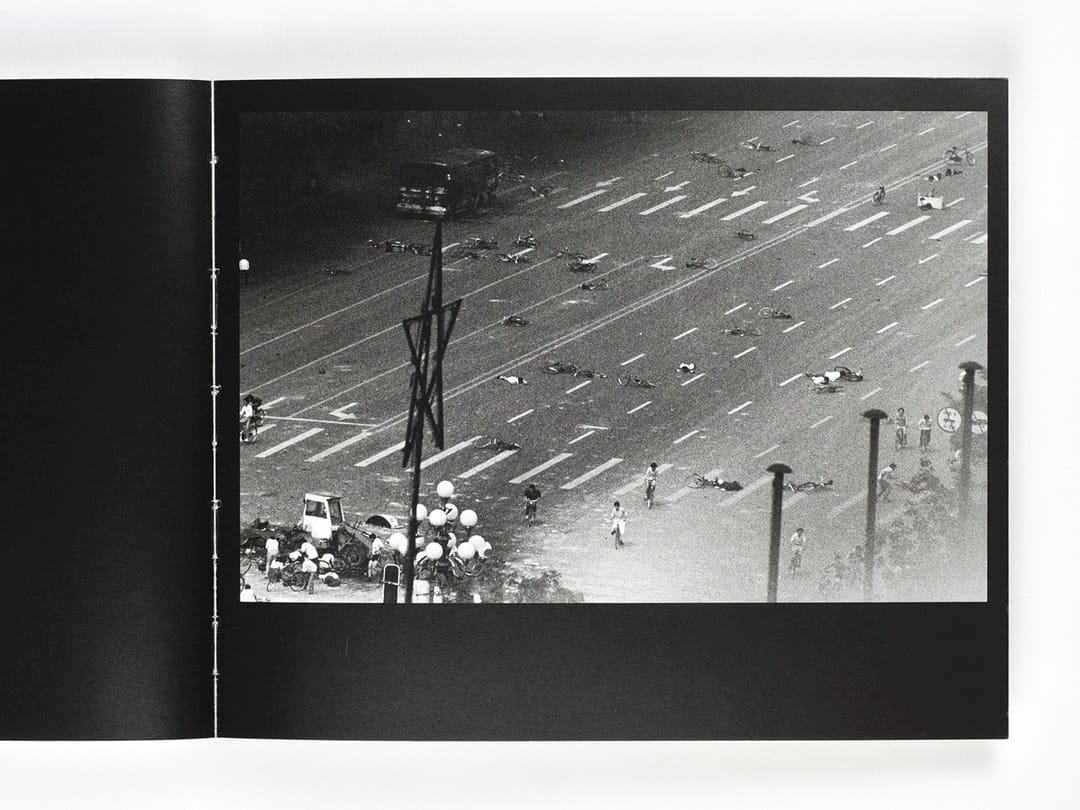

书本的影像序曲是八九民运后的第一个十年,也是香港主权移交中国的后两年。黄勤带再度踏上北京,天空正下著大雪,他拜访六四亡灵袁力的墓,又走上一片白茫的天安门,回到当年的广场,端详著国家博物馆前悬挂的计算澳门回归日的大型倒数计时器。书页接著回到1989年的现场画面——人群、标语、激情与军队的种种闪回,因为书页中大片的留白,情节缓步推进。由于知道事件的结局,广场上再激昂澎湃的乐句,如今都像是一首哀歌的悲壮前奏。页末,黑幕上,坦克驶入。

作为八九民运现场的纪录,这本书并不标榜“在现场”的摄影英雄主义;作为运动的同情者,书中也没有为任何政治倡议摇旗。一如它苍白肃穆的封面,传递著凝重之感。黄勤带在书中最末的几段短语中,形容再次观看这些照片时有如“无奈地挪动了一下记忆的盒子。”他说,“面对这些‘遗物待领’的青春,我不期然想像著他们的今天。”

八九民运最终以解放军流血镇压收场的画面,震憾了世界,更直接地造成了“九七大限”香港主权移交前的集体恐慌。文学暨影像学者白睿文在其著作《痛史》(A History of Pain)中,将香港人对九七来临前内心所产生的恐惧想像称为“预想的创伤”(anticipatory trauma),这种预期的创伤投射在九七前众多香港文学与电影作品之中,这些作品纷纷对香港的未来做出各种有如末世般的预测。

在二十世纪1980、90年代那段香港电影的辉煌时期里,我们不难发现各类影片中对于“九七”反射出的或严肃忧虑、或无厘头搞笑背后所隐含的不安。白睿文指出,这种“预想的创伤”自1980年代中期到1997年,便一直统治著香港的文化想像,同时也影响和建构了对于“历史”的认知。他认为,即使九七过后的香港并未发生如同六四事件般血腥的杀戮,但是“对于香港人的精神和想像而言,有什么确实发生了。”

白睿文没有继续指出的是,这种“预想的”创伤在数十年过去,并未在“马照跑、舞照跳”的政治承诺下自动在新的世纪中随风消逝,而是被延续承继了下来,进入香港的集体记忆之中,已经成为香港社会本身的创伤记忆。换言之,这份“预想的”创伤本身就具有创伤性,它必须被视为一种创伤,它是已然发生的,而不只是对于某种悲剧的假想。

对于台湾人来说,八九民运与六四事件是一个需要铭记志悼的“历史的伤口”,但许多香港人似乎更深切地感受到自己正在成为伤口本身。

正因如此,《89广场的日子》的凝重,某种程度上是属于香港的;黄勤带在天安门广场上对于“回归倒数计时器”(即使是澳门的)的凝视,并不属于“八九”,而是属于“九七”与“九九”的。在这里,八九民运的创伤与港澳的创伤被连结了起来,即使在本质上有著些许差异。而这样的连结,最具体的表现也展现在每年上万香港人聚集于维多利亚公园举行的纪念六四烛光晚会。作为世界上对八九民运最具规模与代表性的大型纪念活动,它会发生在香港并不是偶然的,这场晚会在吊祭六四与呼吁平反之外,也可以视为港人对于自身创伤与困局所凝聚而成的共同祈念。不论是《89广场的日子》或维园晚会,它们都从八九民运的历史意义中,延展出对香港自身命运的纠结情绪。

随著中国经济力量的崛起与中共当局对香港政治的限缩,以及高房价、奶粉荒与国教政策争议等民生问题的矛盾,乃至七一游行、占中、伞运、反送中的抗争接连发生,如今再度唤起香港对于未来的集体忧虑与恐惧,这些新的伤痕,已不再是一种“预想的”创伤,而是港人切切实实地来自现实中积累的无力、挫败与伤痛,也将成为年轻世代更为鲜明的创伤记忆。

八九民运的影像在台湾也有不少出版品,但若对照起来,不难发现港、台在历史感知上的不同。台湾历来对于八九民运的照片呈现,主要突显现场的见证与目击,带著报导与控诉的纪录距离,并试图将照片“历史档案化”,而少有孕生出如《89广场的日子》这样包含切身情感、以及对历史与现实敏锐地再诠释的文本出来。这层差异,或许是因为对于台湾人来说,八九民运与六四事件是一个需要铭记志悼的“历史的伤口”,但许多香港人似乎更深切地感受到自己正在成为伤口本身。

《底片》:诞生于香港寒蝉效应的关键一年

任何一位中国艺术家面对敏感的政治,都需要非常巧妙地处理禁忌影像以及一段不被官方承认的历史叙事。

当黄勤带在八九年来到北京之际,35岁的北京艺术家徐勇正在广场。他站上一辆自行车拍照,一个不小心,跌了下来,摔坏两架相机。

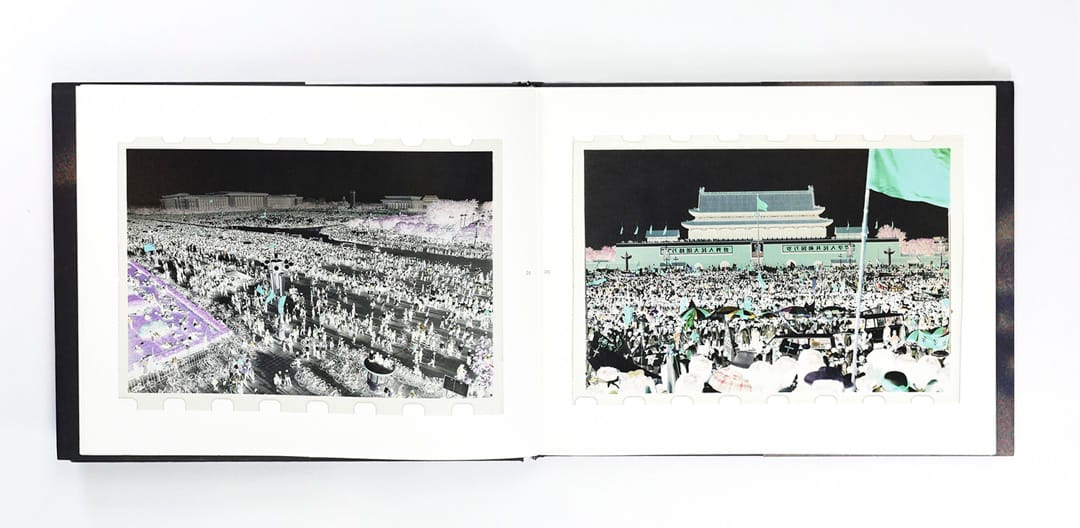

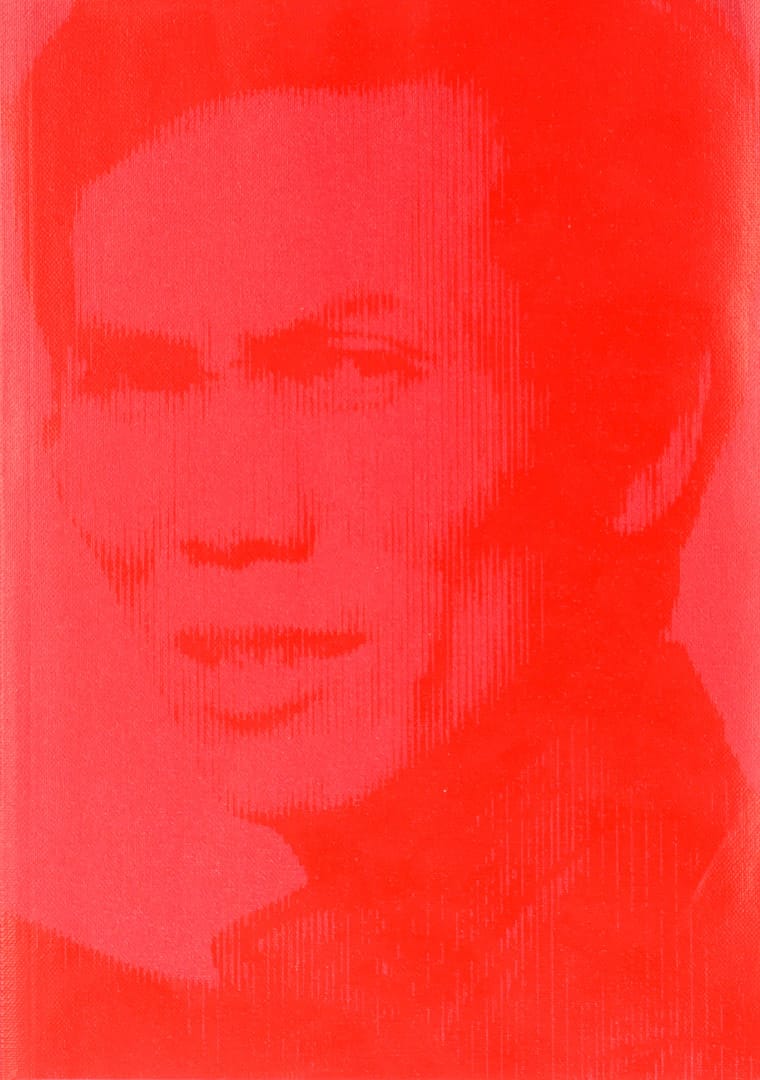

徐勇拍的这些照片从未公开,直到26年后,61岁的他才整理这批影像并在香港出版了《底片》。这本书收录64张他当年拍摄的八九民运情景,但全数是以彩色底片的负相方式呈现的。他在书中告诉读者,若要浏览正相,可以打开手机里的“反相颜色”功能,将手机镜头对著照片观看,便能显现出照片的正相色彩。透过这个举动,我们将发现自己正在影像、记忆、观看、现实的正负相显影之间游动,同时探索著摄影本身的时间性、证据性与物质性。徐勇借由“底片”本身的概念,扩延这些影像的图框意义,并提供了影像本身更为丰富的想像,是这本书的特别之处。当然,任何一位中国艺术家面对敏感的政治,都需要非常巧妙地处理禁忌影像以及一段不被官方承认的历史叙事。

《底片》在香港出版的2015年,也是香港出版与言论的寒蝉效应发酵的关键一年。该年十月,铜锣湾书店无预警关闭,成员集体失踪,经过追查才发现是被带至中国拘禁审问,并安排上电视认罪,书店负责人桂民海至今在囚,状态不明,店长林荣基则避走台湾。

出版《底片》的“新世纪出版社”,是少数仍在香港发行中国政治敏感书籍的出版社。他们近期出版的《最后的秘密》一书,揭露了在六四之后,中共高层对此举行会议讨论的官方内部文件;最新的出版品则是周舵——著名的“天安门广场四君子”之一——的回忆录。出版社创办人鲍朴今年六月五日接受《纽约时报》专访时透露,由于种种压力,新世纪的出版项目正在减少,从过去每月一本书,到目前半年仅出版了三本;此外,新世纪在香港长期合作的印刷商“宏亚印务”在2016年也终止了与他们的合作,具体原因不明。宏亚印务在香港摄影界颇具名气,它以“Asia One”品牌出版许多摄影书籍,设有摄影书店与展览空间,活跃于摄影艺文活动。这些事件是《底片》出版以来,香港出版界所经历的部分风雨,而问题仍在延续。相较以往,在许多中资掌控的香港连锁书店中,包括《底片》在内,关于敏感的时政书籍愈来愈不易上架,或被放在相对不起眼的位置。

将中国及其历史视为一张底片,亦即它不具有显影自身的可能,它仍有待被冲印出来;此外,底片的英文“negative(s)”(亦为其英文书名)一词亦指涉著事物的“暗面”。其“未显影/待显影 / 无法显影”的多重意涵,可视为是《底片》对历史与事实形貌的质问挑战。它一方面暗示著现实的“正相”(真相)并不存在,而是由(或必须由)观者各自透过不同的媒介读取;另方面,未显影的负片(又称“反转片”)具有“待反转”的提示,并突显出对于“反转”本身的人为介入所可能产生的差异性质。换句话说,它既唤起观者对于反转(翻转/揭露)、显影画面的渴望,又隐隐告知这一切的操作最终产生出来的将是一种再现表征,甚而是一种拟像(simulacrum),其中的辨证特别地耐人寻味。

《国庆节》

在感知的简化选择之下,由权力系统所构建(包含隐匿)的“历史”便很容易充作历史叙事的全景,进而固化为不再有机的“集体记忆”与国族史观。

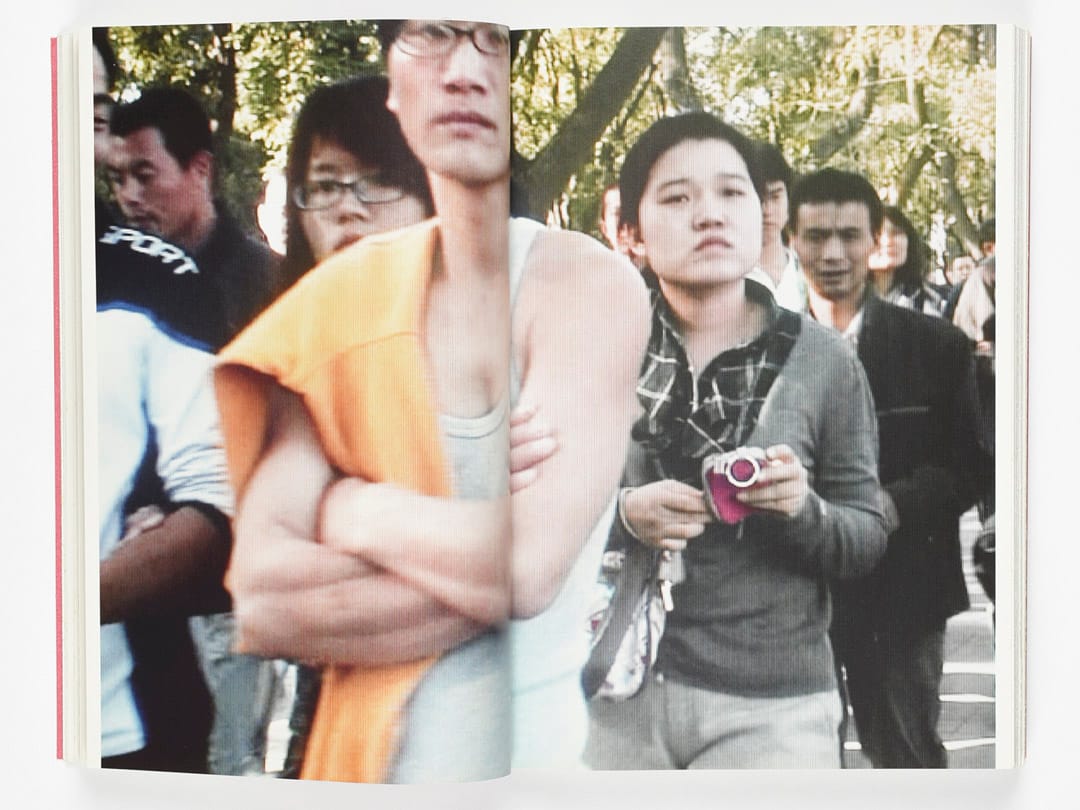

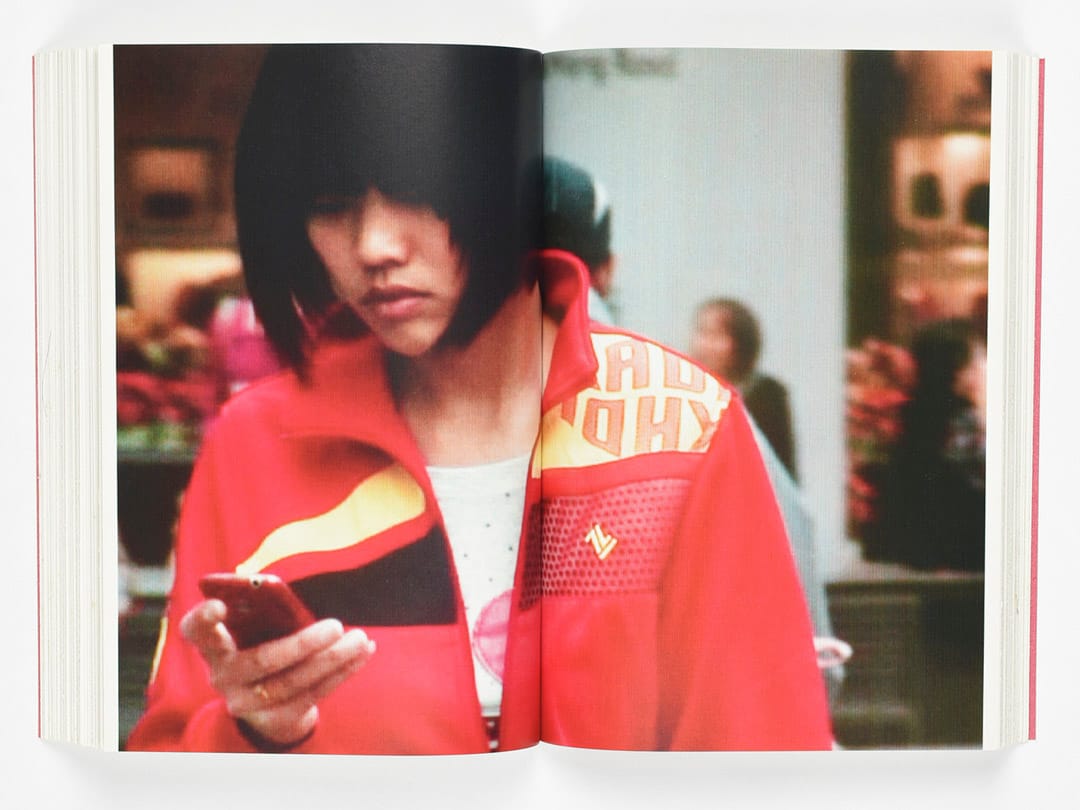

《国庆节》(Nationalfeiertag)的书页里满是街头群众的面容,这些照片是德国艺术家Katja Stuke在2011年中国国庆长假“十一黄金周”期间拍摄的——在北京市街,从天安门、王府井大街、金融街,乃至北京的商务中心区,镜头恣意捕捉在公共空间活动的男女老幼的脸。书中每一个页面之间,则夹藏著一张张1989年的香港与北京的新闻报纸版面——从1989年4月胡耀邦逝世,群众发起吊念并开始聚集示威的事件,到广场上的民主运动爆发、解放军镇压清场的各种报导档案。不过,这些页面无法打开,只能从夹缝中窥看。在书中,Stuke没有拍摄任何一张关于八九民运现场的照片,却提示了某些事件的轨迹如何可能地遭受屏蔽。

Stuke将在街头随机捕捉的北京市民的照片档案传上萤幕再翻拍下来,让这些影像看起来像是街头监视器里录下的监控画面。画面里的人们并不觉察到观看里不平等的权力关系,显得很自在,有些人注意到镜头,但可能并不在意,或无法为阻止拍摄做些什么。书的后半部突然转至2014年6月4日的香港维多利亚公园,监视器般的镜头仍然无差别地抓取著显然是来参加六四纪念晚会的香港人的脸。这个叙事转折似乎试图将中国与香港对八九民运的历史感知进行某种对比,并令人联想起正在持续扩张的社会监控。

《国庆节》虽然有将历史认识单纯划分为知晓与否的二元倾向,但书中折页里包括北京《人民日报》、香港《南华早报》、《明报》、《东方日报》等对八九民运不同立场的文献并置,似乎又意味著即使在如此简单划分的觉察状态里,依然存在著多重事实的框架之争。日常、事件、媒体、感知与历史的建构,在此被区隔开来,因而得以跨越“天安门现场发生了什么?”的一般问句,进入关切这个“现场”的“历史”如何建构与屏蔽,以及人们如何认识、如何认知“历史”的问题意识。这层意识也是在将“过去”定义为“一段历史”时,我们的历史感知往往容易忽略的部分。在感知的简化选择之下,由权力系统所构建(包含隐匿)的“历史”便很容易充作历史叙事的全景,进而固化为不再有机的“集体记忆”与国族史观——这在无论知晓与不知晓、亲历或未亲历过去的人的身上,都可能同样发生著作用。

这个叙事转折似乎试图将中国与香港对八九民运的历史感知进行某种对比,并令人联想起正在持续扩张的社会监控。

在《国庆节》出版的隔年(2016年),中国国家主席习近平在人民大会堂做出了“媒体姓党”的指示:“党的新闻舆论媒体的所有工作,都要体现党的意志、反映党的主张,维护党中央权威、维护党的团结”,中国官媒新华社随后以“坚持正确舆论导向,唱响时代主旋律”对外发布此一指示,中国媒体的效忠比赛开跑,影响所及,还包括部分港、台媒体的输诚;连正在中国发展或有意于中国发展的演艺人员与公司行号也开始出现相互检举、竞相表态的现象,爱国言论与“道歉视频”频频出笼,效力至今仍在扩散。三十年河东,三十年河西,正如1989年众多港、台演艺明星齐聚香港跑马地号召支持学运的大型募款活动“民主歌声献中华”,此刻已成为许多人不合时宜的过往,需要像书本里的折页一样阖起隐藏。

如今,中国政府对自身历史及其地位的控制管束更为严厉,技术也更为全面,从网路信息的全面管制、社会评分制度的施行、人脸辨识监控系统的布建,到新疆维吾尔族的集中规训,究竟象征著什么?“天网”般的上帝视角继续笼罩,从不放弃要所有人参与至其“正确”的治理道路中。历史学家史景迁曾言:“中国历史不是一场能让舞台两旁的人安然无恙、不受牵连的戏。”终究,我们会否也是如《国庆节》里描绘的,那大街上的芸芸众生之一?

我们遗失了眼珠

我们遗失了手臂

我们遗失了母亲的项链

我们遗失了爱人的亲吻

⋯⋯

在肉体中留下弹孔

在弹孔中留下记忆

在记忆中留下黑色的六月

在六月中留下白色的灵魂

——林燿德,《广场》节录,1989年

作者:李威仪,《Voices of Photography 摄影之声》创办人暨主编。