5月20日,打工文化藝術博物館度過了它的最後一夜。

這家博物館是中國大陸唯一一家由打工者自己創辦的公益博物館,位於北京東五環和東六環的城中村皮村內。皮村位於城鄉結合部,生活成本低,兩萬多名外來務工者在此居住,是北京有名的勞工村。

打工文化藝術博物館由服務外來勞工的民間機構北京「工友之家」發起,工友之家創辦人孫恆和工友們將一處舊廠房租下,收集了首批500件展品,於2008年5月1日正式對外開放。

中國有近3億外出勞工。1978年改革開放之後,城市經濟發展需要更多的勞動力,吸引大量農民進城務工。但中國大陸的戶籍制度和城鄉區別管理使得他們無法在城市落戶,他們只能出賣勞力,賺取微薄的生存物資,吃住簡陋,處在城市的底層,是被邊緣化的群體。

打工文化藝術博物館為這群被忽視的外來務工者留存了被看見的空間。

這個在微信朋友圈裡多次面臨拆遷和經費困難、宣告瀕危的博物館,一次次倖存了下來,直到這一次,再無僥倖。博物館所在的這一片區都要被政府拆遷,按照規劃變為綠地。

博物館負責人、同時也是皮村工友之家負責人的王德志決定在5月20日傍晚6點,為他付出了15年心血的博物館舉辦一個告別會。

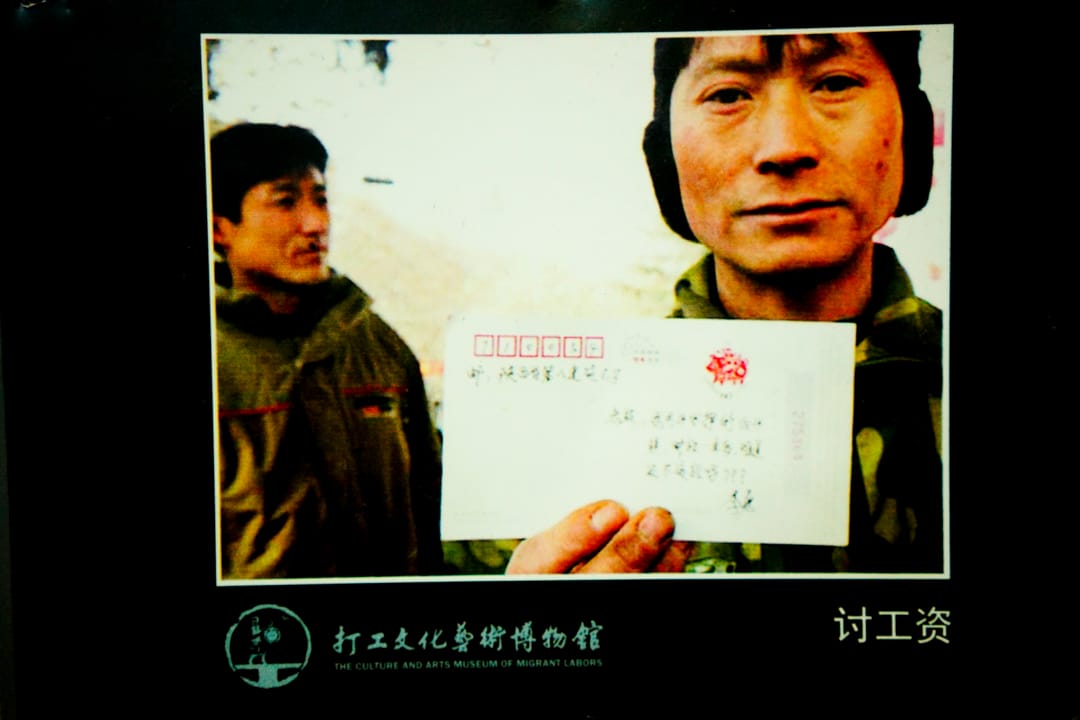

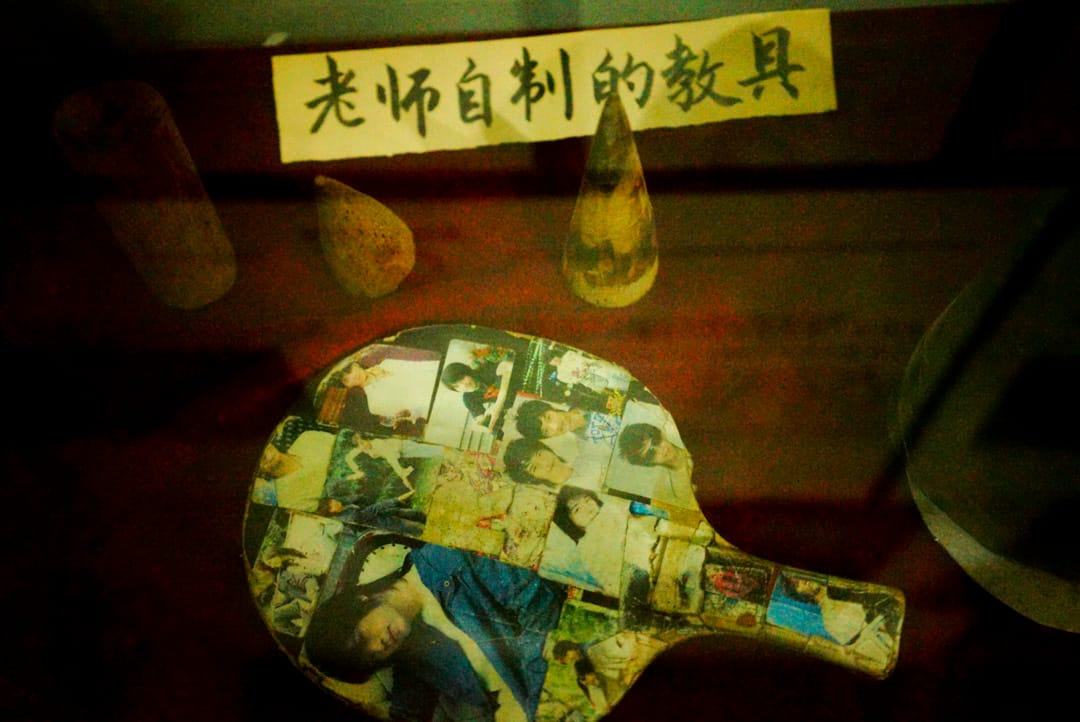

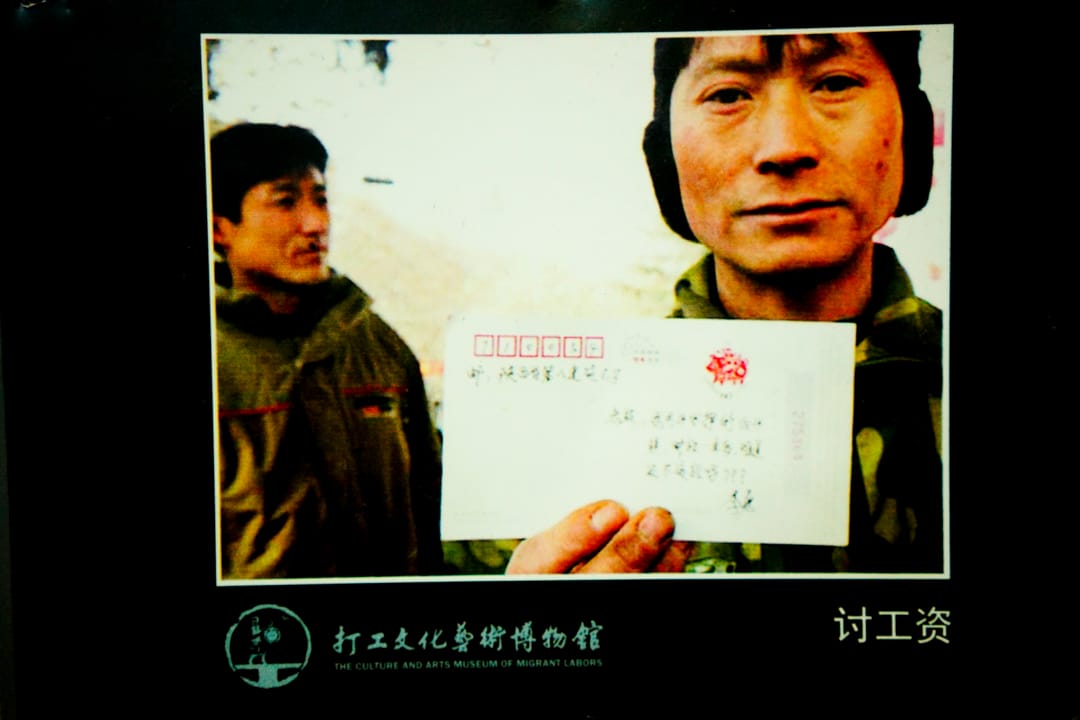

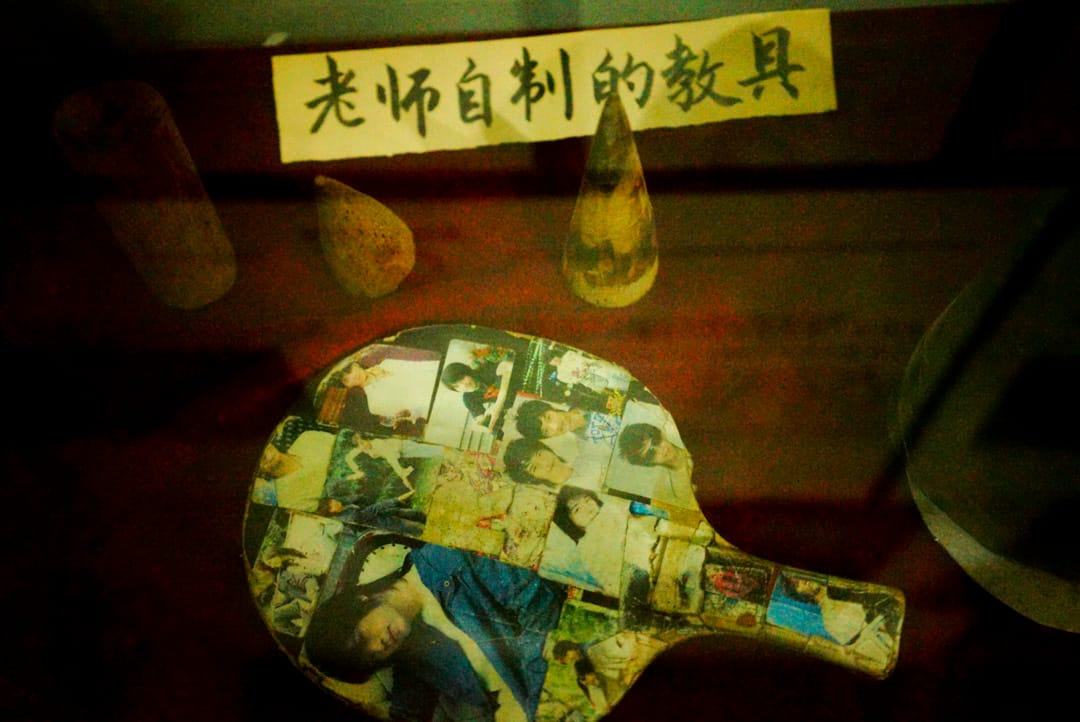

打工文化藝術博物館展示了流動工人從農村到城市的工作和生活狀況。1978年中國大陸改革開放,城市經濟的發展需要更多的勞動力。近3億農民進城務工。他們無法在城市落戶,吃住簡陋,被城市管理機構驅趕,被老闆欠薪,子女難以就地入學,或成為留守兒童,或就讀條件較差的民辦打工子弟學校。

打工文化藝術博物館展示了流動工人從農村到城市的工作和生活狀況。1978年中國大陸改革開放,城市經濟的發展需要更多的勞動力。近3億農民進城務工。他們無法在城市落戶,吃住簡陋,被城市管理機構驅趕,被老闆欠薪,子女難以就地入學,或成為留守兒童,或就讀條件較差的民辦打工子弟學校。 打工文化藝術博物館展示了流動工人從農村到城市的工作和生活狀況。1978年中國大陸改革開放,城市經濟的發展需要更多的勞動力,3億農民進城務工。他們無法在城市落戶,吃住簡陋,被城市管理機構驅趕,被老闆欠薪,子女難以就地入學,或成為留守兒童,或就讀條件較差的民辦打工子弟學校。

打工文化藝術博物館展示了流動工人從農村到城市的工作和生活狀況。1978年中國大陸改革開放,城市經濟的發展需要更多的勞動力,3億農民進城務工。他們無法在城市落戶,吃住簡陋,被城市管理機構驅趕,被老闆欠薪,子女難以就地入學,或成為留守兒童,或就讀條件較差的民辦打工子弟學校。 打工文化藝術博物館展示了流動工人從農村到城市的工作和生活狀況。1978年中國大陸改革開放,城市經濟的發展需要更多的勞動力,3億農民進城務工。他們無法在城市落戶,吃住簡陋,被城市管理機構驅趕,被老闆欠薪,子女難以就地入學,或成為留守兒童,或就讀條件較差的民辦打工子弟學校。

打工文化藝術博物館展示了流動工人從農村到城市的工作和生活狀況。1978年中國大陸改革開放,城市經濟的發展需要更多的勞動力,3億農民進城務工。他們無法在城市落戶,吃住簡陋,被城市管理機構驅趕,被老闆欠薪,子女難以就地入學,或成為留守兒童,或就讀條件較差的民辦打工子弟學校。

本刊載內容版權為

端傳媒編輯部

或相關單位所有,未經端傳媒編輯部授權,請勿轉載或複製,否則即為侵權。