初冬的十一月底,我在倫敦參加了一場由「阿富汗救援組織」(Afghanaid)舉辦的講座。講座在市中心南肯辛頓區的皇家地理學院舉行,會場旁邊除了大名鼎鼎的V&A藝術館和自然史博物館,就是一列的外國領事館與高價餐廳。講座參加者多是關心阿富汗的外交人員和國際援助官員。在衣香鬢影,香檳杯踫撞聲不絕,侍者捧著精緻點心托盤團團轉的會場,我似乎是寥寥幾個四十歲以下的參加者之一,也是唯一一張東亞面孔。

講座題為「毋忘阿富汗」(Don’t Forget Afghanistan)。當晚演講嘉賓包括《泰晤士報》的戰地記者勞埃德(Anthony Loyd)﹑阿富汗獨立人權委員會主席艾克芭(Shaharzad Akbar)﹑聯合國環境署阿富汗項目經理斯坎倫(Andrew Scanlon)等。大螢幕上播放著他們在阿富汗拍攝的照片,有些叫人嘆息,例如被塔利班槍擊的女法官的遺物;有些令會場發出克制的笑聲,例如有張拍到塔利班戰士坐在小鴨造型的黃色腳踏船上遊湖。

無論如何,所有講者最後的訊息都是一樣的:阿富汗需要幫助。大旱和戰亂使得阿富汗九成農夫都沒法收成,國內糧食短缺;美國政府和世銀凍結了阿富汗儲備,阿富汗公務員﹑醫護和教師自八月起就沒有發過工資。勞埃德說:「現在阿富汗許多家庭都依賴賣孩子才能不致餓死,而且賣的多是女孩。」嘉賓們一致認同:國際社會必須盡快重啟阿富汗的人道和發展援助。現場掌聲雷動。

自2001年,「反恐戰爭」(War on Terror)開展以來,阿富汗都是西方國家的援助「熱點」:單單美國就向阿富汗投入了接近1500億美元的非軍事援助,歐盟的同期數字是40億歐元,另還有數以十億來自其他國際組織。多年來,阿富汗都是全球獲得最多國際援助的國家之一,更長期位居美國投放最多援助資源的國家。近年美國準備撤軍,明顯減少對阿富汗援助,但2019年的援助金額仍然達到40多億美元。

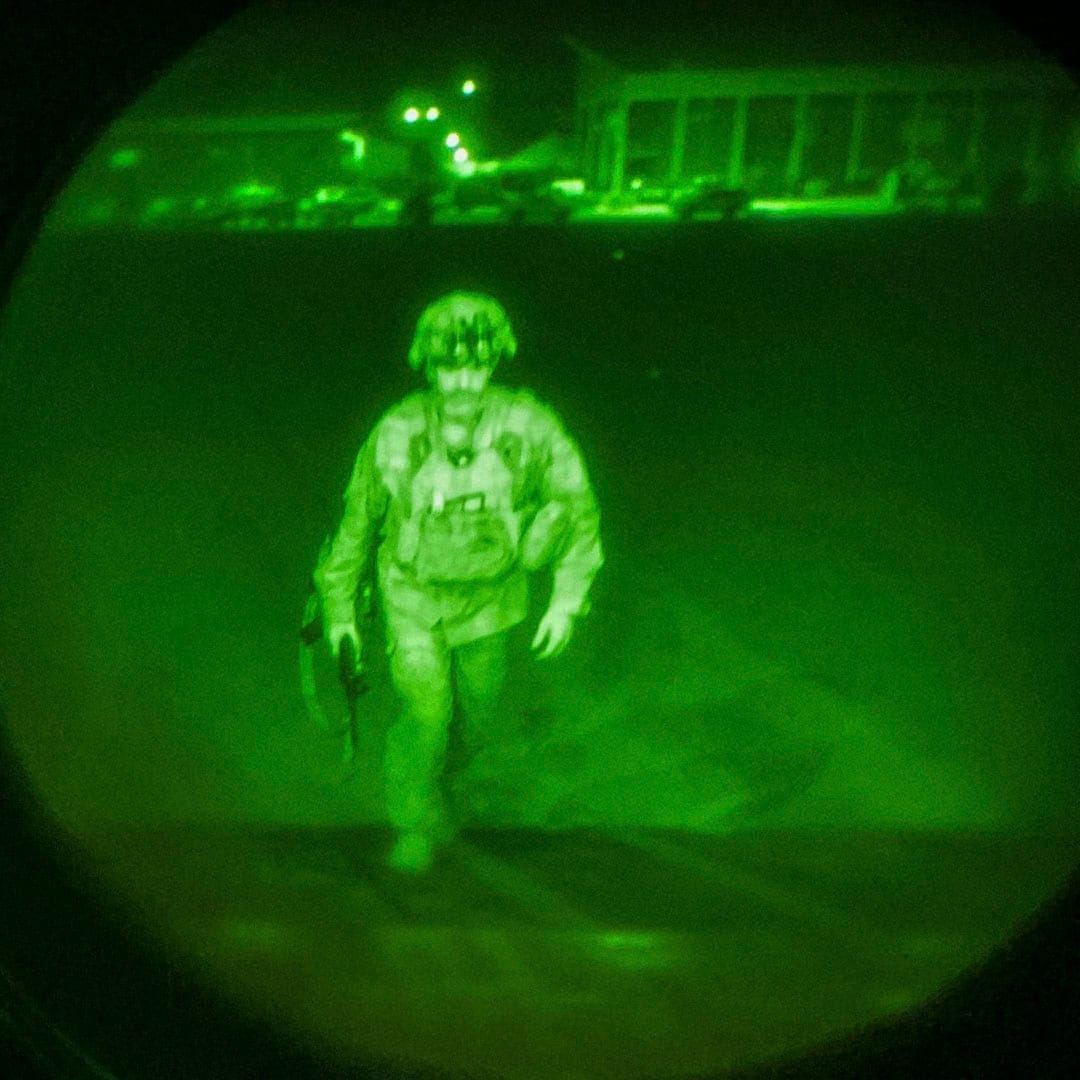

但二十年後的結果,所有人有目共睹:阿富汗仍然是個「失敗國家」(failed state)和依賴援助的食租國(rentier state)。今年八月阿富汗變天,塔利班重返喀布爾,美軍部隊在約定撤軍期限三個月後狼狽撤離,阿富汗總統簡尼(Ashraf Ghani)倉皇逃往阿聯酋,二十年「反恐戰爭」(War on Terror)終告結束。塔利班捲土重來,國際社會大為震撼,但很多關注阿富汗的人對阿富汗政府極速倒台卻毫不意外。賓州大學的伊斯蘭及中東史學家奧洛米(Ali A. Olomi)寫道:「如果你看看1990年代,塔利班是如何得勢的,你就會發現他們今日其實在幹一模一樣的事情。」1989年蘇聯自阿富汗撤軍後,塔利班就是打著反貪污反腐敗的旗號,在農村和鄉郊地區吸引了許多阿富汗人。

反恐二十年,野心家和貪婪的精英富起來了,但期望民主,期望和平的阿富汗人民卻仍置於水深火熱中。端傳媒訪問了供職美國和平研究所(USIP)的經濟學家﹑多年來針砭國際援助貪污問題的獨立記者﹑熟悉阿富汗政治體制的政治學家﹑以及阿富汗反貪腐倡議者,嘗試探究一個被受訪者稱為「百萬元的問題」(a million dollar question;指重要但極其難答的問題):為甚麼長期接收國際社會的鉅額援助的阿富汗,完全沒有建立民主﹑和平,以及可持續的經濟體系,成為能夠獨立運作的國家?

雖然出發點各異,但受訪者們大都給出了違反直覺的答案:援助沒有帶來和平穩定;過去二十年,國際社會的鉅額援助甚至加速了阿富汗崩盤的過程。