[引言]香港人昔日关心的不全是毛泽东思想,而是逃港的偷渡客与移民。或者,许多人都忘记了那个年代有根基的经济发展是如何形成,若非新中国管治一败涂地害苦百姓,香港也没可能迎来一批又一批博学的、富有的;饥饿的、无家的移民。当年的文学作品,有关怀弱势的,也有思考中国的。正因为毛泽东,因为文革,香港保存最优良的“文化中国”,同时成为反省文革的重要基地……(彥一)

题记:中国大陆每有政治事件,香港都成为大陆人暂居或移居的地方。若以毛泽东掌权到“自我检讨”退居二线的60年代为基础,一群偷渡来港的大陆人,受当时香港传媒殷切关注,以《明报》及《星岛日报》居多。

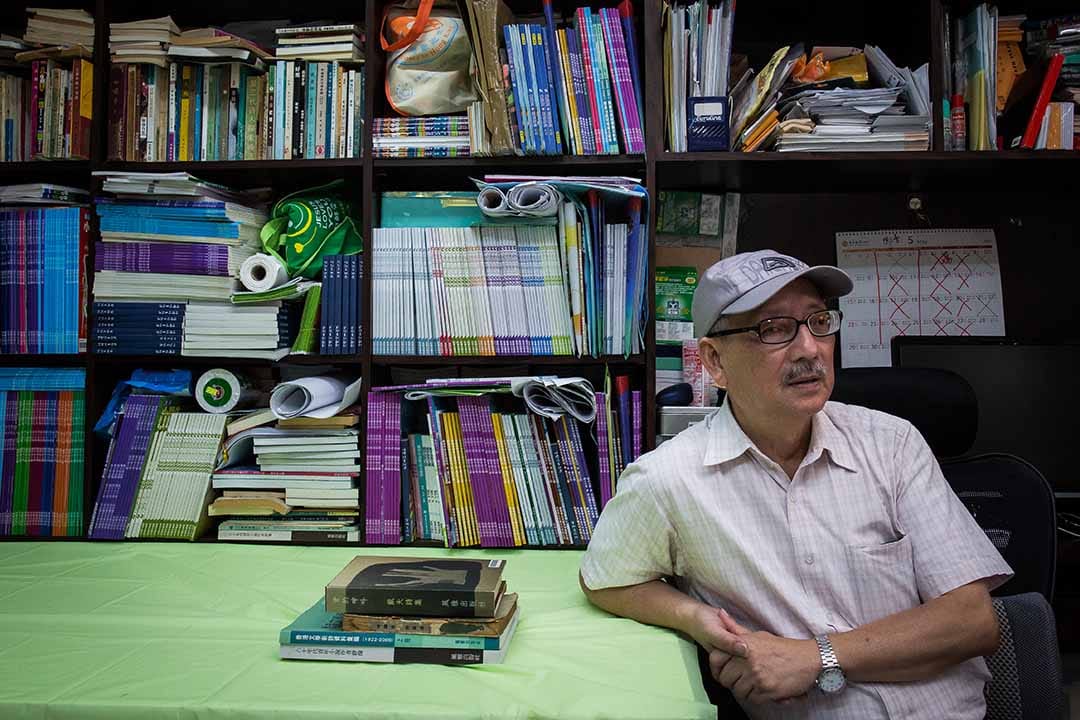

据《大逃港》(陈秉安,2013)描述,他一共花了22年去完成这部书,其中“有关群众外逃的历史档案还是作为国家机密,不对群众公开的”,可见整理近代史第一手资料有现实政治的困难;随后逃来香港的人,资料就更难找到。今天,记者尽管寻访世界各地的文革亲历者,记录第一身经历,若无国家文件佐证年份与细节,以及更具体的统计,个人记忆在大历史中,要受更长远的时间考验、佐证,困难重重。