一条关于“今年7月5日日本将发生大地震”的预言,于今年4月前后开始在社交媒体上快速发酵。

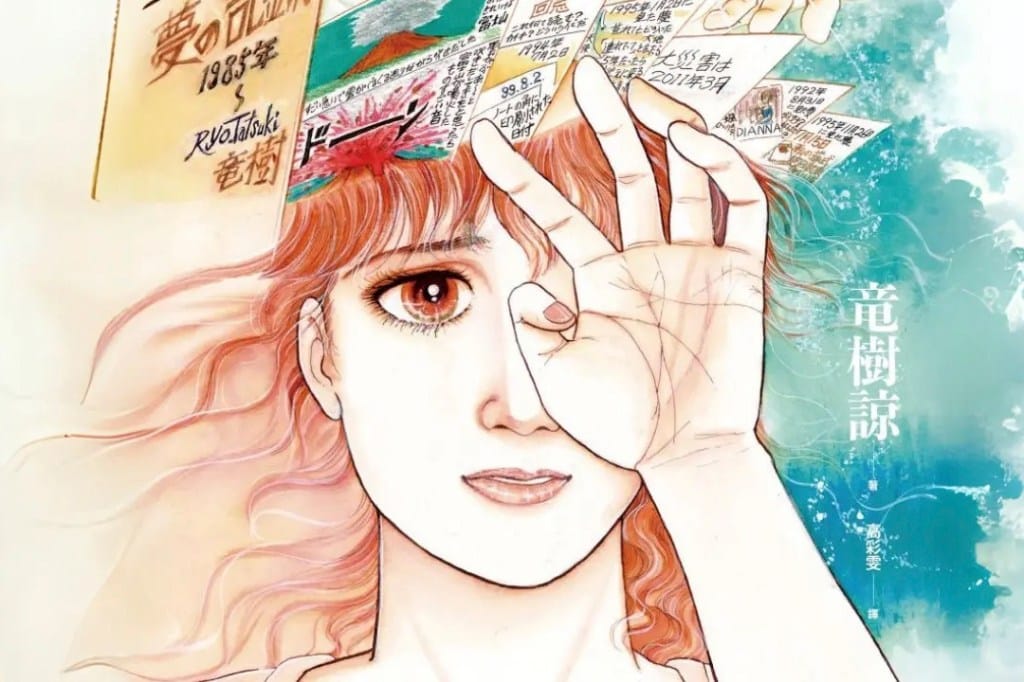

这条预言来自日本漫画家龙树谅的《我所看见的未来》,该预言漫画于九十年代连载,1999年首次集结出版。关于七月的日本灾难,作者在书中写道,自己梦见日本和菲律宾中间区域的海底破裂,引发巨大海啸,海啸的高度高于东日本大地震时的三倍,牵连到香港、台湾和菲律宾。

这一预言在Youtube、Tiktok和Facebook等平台迅速被传播,并流传到海外地区。台湾事实核查中心分析,相关谣言的数量在今年3月后开始不正常地上升,4月到5月数量急剧上升,许多谣言影片用AI生成画面,搭配惊悚叙事来二次传播。龙树谅的预言也开始和诸如泰国命理师、香港风水师等其他预言师的说法结合,形成映照,在媒体上流传。