在文艺作品中,“反乌托邦”(Dystopia)的内容往往通过塑造乌托邦的反面,描绘“太过糟糕而不可实行”的社会形态,促使人们警惕那些显示著我们正在走向反乌托邦的信号。今天,也许反乌托邦已经不是一个时髦概念,但对于我们正在面对的这个世界来说,它带给我们的警惕性是相当必要的。

我记得2016、2017年前后,反乌托邦题材的游戏迎来热潮。那时推出的不少作品直到今天也很有代表性,比如《旁观者》(Beholder)、《奥维尔》(Orwell)和《请出示的你证件》(Papers Please)等等。那时的我非常喜欢反乌托邦游戏,这种喜欢的心情甚至可以说是种奇妙的感激:在我生活的地方,人们的政治权利在很大程度上遭到剥夺,政治表达的空间也在以能够感知到的速度不断收窄,而这些反乌托邦游戏在某种程度上关照了我、我的生活和我在生活中感受到的荒诞和恐怖。它们是在为我发声的,我这么认为——哪怕它们一贯以来的政治表达中也并非没有符号化、刻板印象和错误解读的问题,但相比之下,我还是更珍惜这些声音的存在。

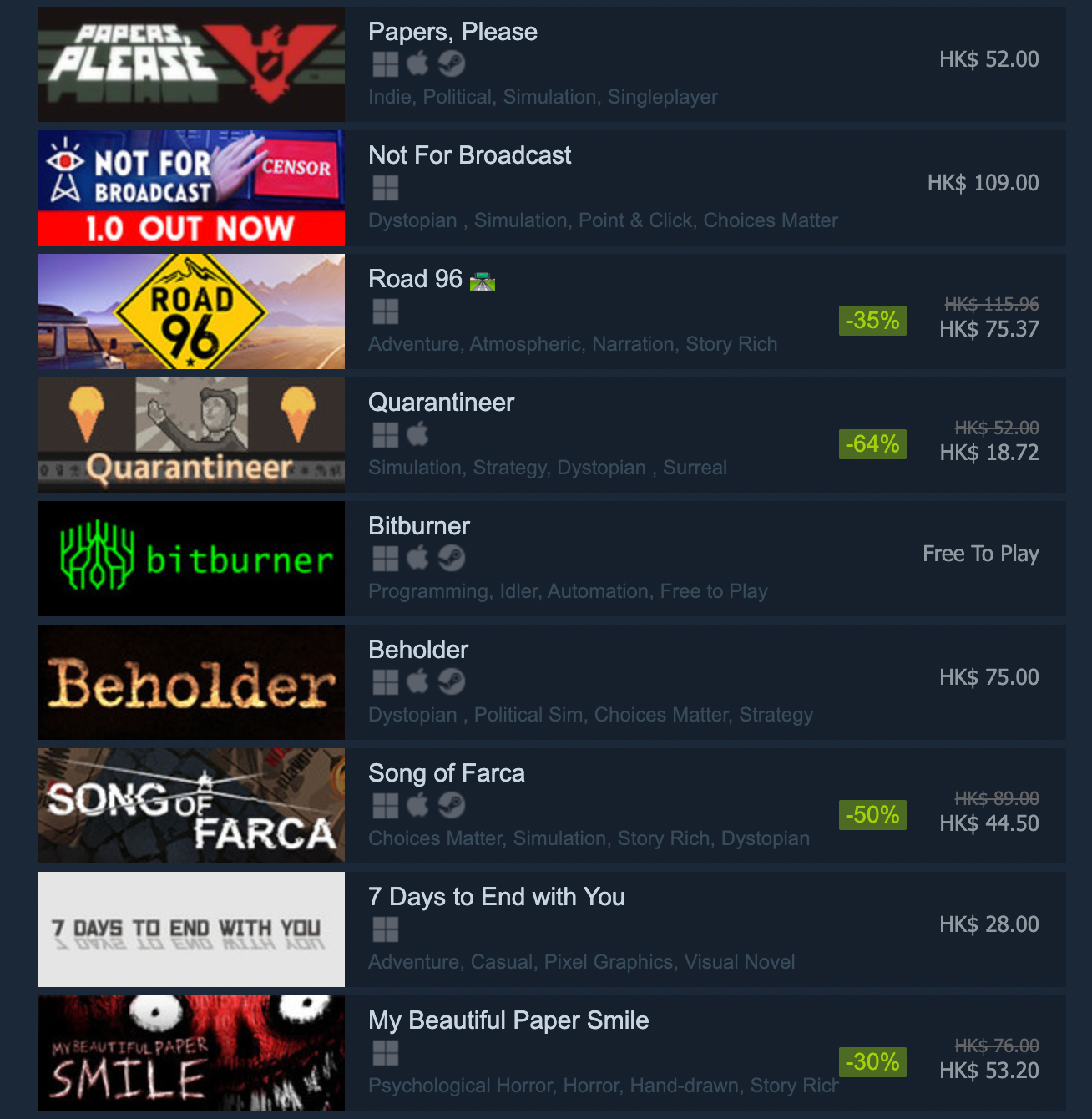

近年来这种潮流似乎在冷却,不久前发布完整版的《不予播出》(Not For Broadcast)的内容中更多是戏谑,更少沉重,甚至不再强调反乌托邦的标签。回想当年热潮,《旁观者》是最出色的作品之一,大部分玩家至今都未忘记那位叫卡尔的公寓管理员。2018年推出的续集《旁观者2》中,玩家又扮演了一名身处统治机关的小公务员。又过三年,2022年3月,《旁观者3》正式上线。