关于特约撰稿人——李大猫

大家好,李大猫是一名连滚带爬的中年人类女性,本职是传媒学和文化研究。白天我被关在学术圈的后厨为流水席加热预制菜,晚上我回到端传媒的小屋里,拿出私藏好酒菜招待朋友。

讨论主题——在痛苦的时代,聊聊“痛苦”这回事

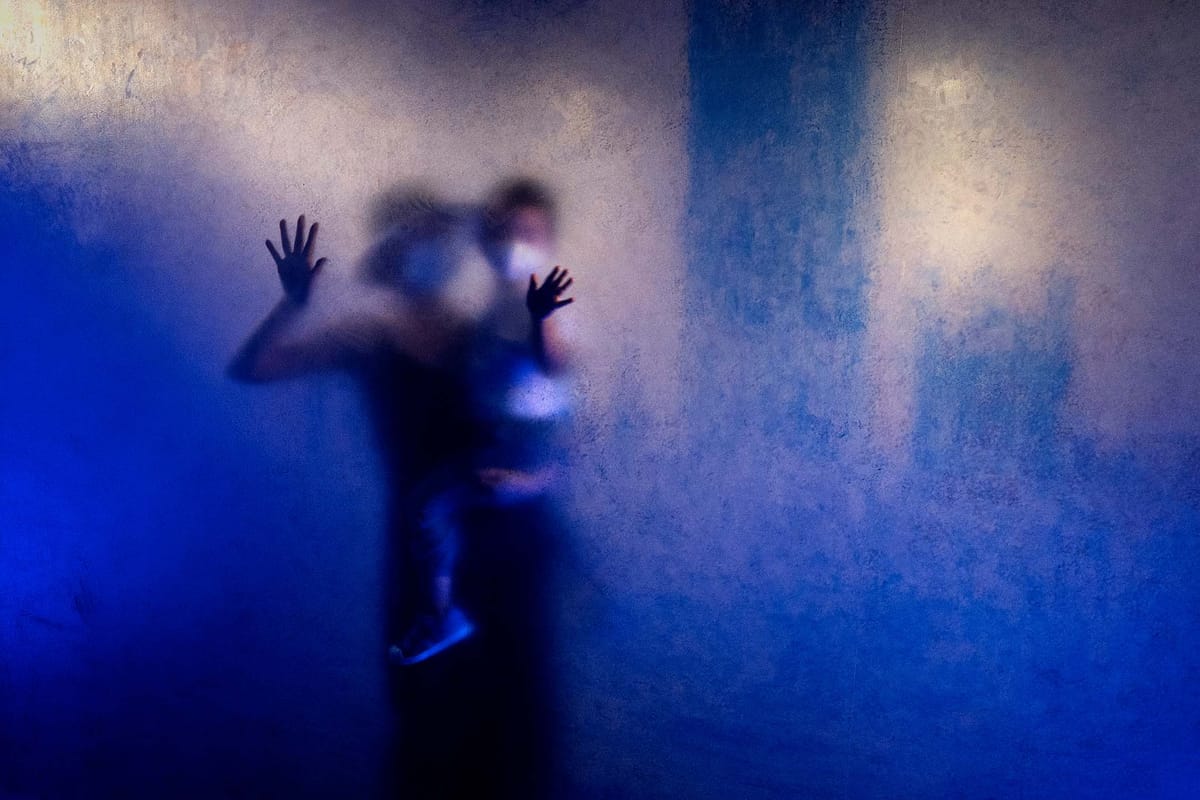

今天不聊政治和文化,我想聊一聊你我在此刻的生活中体验到的挣扎和痛苦。

我小时候经常听我妈说:“生活就是这样,你没什么特殊的,大家都是这么过来的,别人能忍的你也能忍”。

最近几年,生活分外曲折离奇的时候我常想起这些话。推开出租屋的窗,楼下面无表情的行人真的也在忍受和我类似的痛苦吗?果真如此,这会让我的痛苦更理直气壮,还是更不值一提呢?

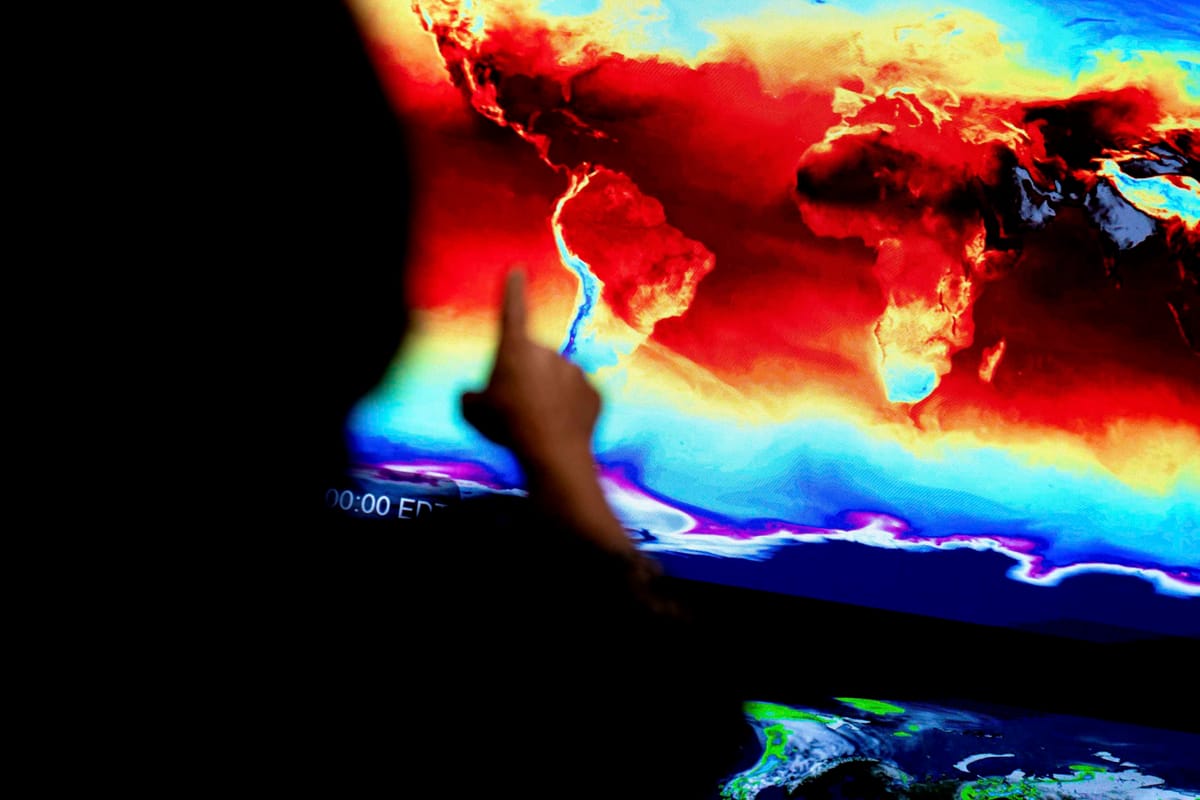

去年年终,我和来福的对谈以“历史的垃圾时间”为题。停滞和倒退的年代,我们都感到痛苦和惶惑越来越多,却变得更难分享,只会向内啃噬身心。人们都觉得是自己选错了路、做错了人——我身边的朋友都在懊悔:“我当初要是出国就好了”“我要是回国就好了”“我要是学了计算机就好了”“我要是考公就好了”“要是早点生孩子就好了”“要是没生孩子就好了”……可我常想,如果让这些人聚在一起聊聊,让他们看到未选择的道路上的荆棘、听到面无表情的行人内心的哀嚎,他们会不会不这么惶恐无依、自责懊悔,会不会生出不同的想法?

在这个评论区,大家可以比惨,戳(我)伤疤,发泄,闲聊,或者发表你的感想。试一试众痛痛的我们,是否可以给独痛痛的你我带来一点力量。

撰稿人李大猫作品精选

💡 看完特约撰稿人李大猫的讨论主题“在痛苦的时代,聊聊“痛苦”这回事”,以及精选作品,你脑中有浮现什么想法或疑问吗?欢迎在本篇评论区留言,与撰稿人一起讨论议题、交流观点!