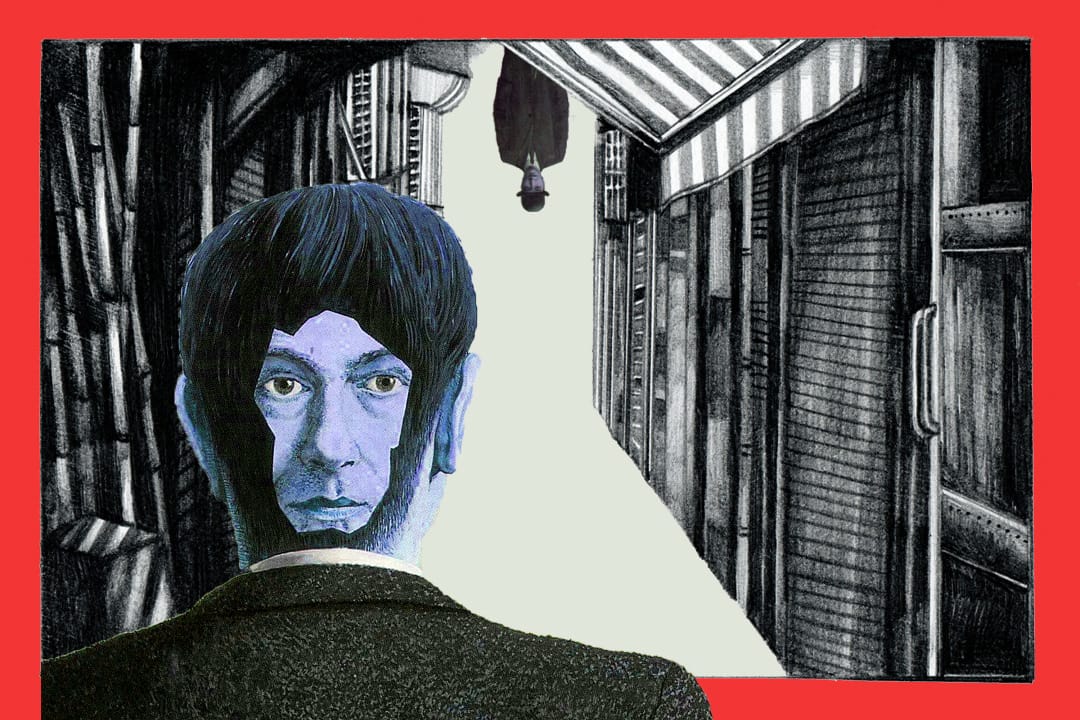

城市发生了太多事,心知肚明,百感交集,任食任做,走马观花。“城市放题”是个全盒,是个百子柜,包罗了城市生活与文化的种种。本栏邀请不同的城市观察者,对城市生活与文化指指点点,或情深叙事,或精辟分析,并有艺术家何倩彤每期制作作品。这期谈后巷,认识一下后巷如何为香港的边缘社群,提供珍贵的城市空间,以及在发展的脉络中,又在一点点被吞噬。──放题者语

处于城市森林里的后巷往往并不显眼,甚至会与两旁鲜亮的高楼大厦格格不入,很少人会刻意考据其前世今生。其实,在经典英式殖民城市的长条型街区设计里,土地规划者会将地块分开两边,建筑物紧密并列于两侧大街,中间就这样拉出了一条细长的后巷。在过往卫生就等同于财富的殖民城市格局中,一个接一个方型街区里的后巷,有着加强空气循环流动的重要功能。故此,有别于不少城市中较生活化的巷子(如日本、台湾),香港的巷子空间只会在“后”,扮演着相对功能化的角色。