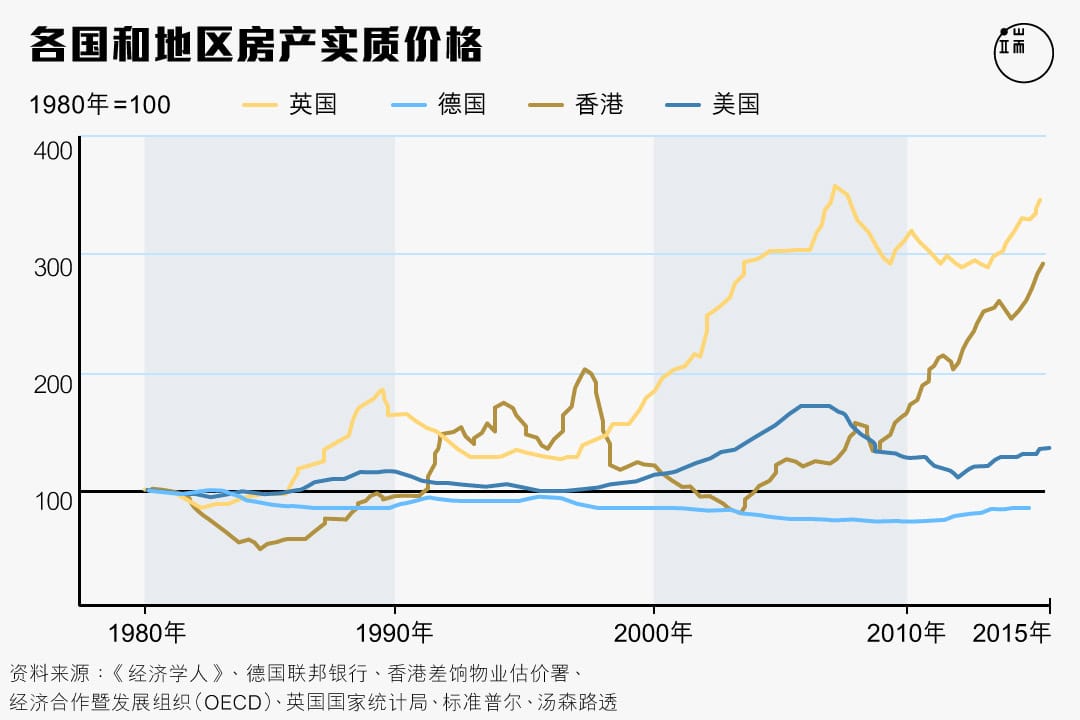

很多时候,德国会被认为是一个住屋天堂,“置业”比例低(只有40%左右,在欧美最低的水平;图一),租住的比例高,更重要的是,租金和楼价升幅不大,维持相对平稳的状态(图二)。不少论者都着眼德国的租务安排,要较多的政府管制,认为这就是租金升幅温和的秘密良方;也有人认为这是德国人独有的文化,而只有德国人想通了住房是“安居”而非“投资”。 有说,谈房屋政策,必先要讨论“安居”或是“置业”,认为“安居”不一定要“置业”,德国就是很好的例子云云。于是,根据这个推论,只要政府大规模兴建多点租住的公屋,使再多的人住在租住的公屋里,就“一天光晒”(形势豁然好转)。

先不说公屋本身是一个庞大的福利开支,要支撑现有的体制,已有一定的难度,从德国的例子引申到加大居住公屋的比例,更是引喻失义,因为德国的租住单位,是以私营为主。不过,这个“德国现象”,有其值得探讨的现象。试想想,如果收租要极多的限制,楼价升幅也不多,从资金回报的角度,资金进入发展楼房就会减少,长远减低供应,使租金楼价回升到均衡点。为什么德国可以一方面发展楼房的回报低,一方面又可以供大于求呢?答案肯定不单单是租务管制,尤其是德国的房地产市场是以私人市场为主导。