时间: 2022年6月28日

主持人:吴婧(端传媒执行总编)

嘉宾介绍

独立记录者:

陈倩儿:资深媒体人及独立记者,前端传媒编辑;

王纪尧:香港法庭新闻记者,目前为独立记者;

王莉雅:独立记录者

媒体观察者:

方可成:香港中文大学新闻与传播学院教授,同时运营自媒体《新闻实验室》;

谢梓枫:曾为端供稿,关注媒体科技转型

“信息真空”:日常新闻的消失

吴婧:我想从一个今年开始越来越明显的“痛感”开始谈。或许很多人和我有一样的感受,对信息有很强烈的渴望,但是却没有渠道:没有很多提供信息的平台,也没有很多值得信赖的信源。如果不是透过一些四面八方的民间记录,从主流媒体中获取的信息非常有限,造成了一种“信息真空”的状态。

陈倩儿:我对吴婧所说的“痛感”也有特别深的感受。因为我人在香港,疫情这两三年很难回内地,但还是会感觉到内地很多事情在发生变化,很想获取一些贴地、全面的报导,但对于自己的疑问依然很难在网上找到全面的答案。我自己感觉比较明显的是,现在中国在很多问题上Daily News(日常新闻)是缺失的。或者说不是没有日常新闻,只是很多的每日新闻——即使是一些很民生的问题——都市报、澎湃、界面这些媒体通常只转发政府通稿。最终变成了(上海)疫情时每天有汹涌澎湃的信息爆发,但所有信息都是通过自媒体或微信影音号来传递。如果你认真看的话,这些信息并没有经过事实核查,还不能成为一个真正的“有效信息”,这些面向也无法被日常新闻覆盖到。我们以前可能觉得中国少了很多调查报导和深度报导,最近我感觉更明显的是连日常新闻都是缺失的。

“信息孤岛”:独立记录的角色

吴婧:倩儿也分享了在上海疫情期间大家的一些疑惑,而莉雅本身也在疫情期间做过很多独立的记录,你和你身边的人是怎么样去接收信息的?

王莉雅:经过上海疫情,我发现大家获取信息的渠道变成了微信群。两年之前大家会看到微信群里的截图和转发会说,“不信谣、不传谣”;但李文亮事件以及上海官方各种“辟谣”之后,大家开始觉得“谣言就是真相”,官方的一些报导可能反而成了谣言。

另外,我身边的人大概会分为两类:一类只会在墙内接受信息,渠道主要是主流媒体报导;第二个群体则极度厌恶国内媒体,完全沈浸在一些英文的媒体和社交平台(如Telegram或Twitter),同时完全拒绝使用微博或者其他墙内社交平台。不管是墙内还是墙外,这两种话语体系都非常单一而泾渭分明:墙内是一片“正能量”的主流叙事,墙外的话则是非常糟糕的事情才会被发表出来并引起转发。所以你可以观察到这两个群体的割裂还是挺大的,很少有人能够同时看墙内和墙外的信息,并结合这两者去思考。

吴婧:信息污染已经严重到怎样的情况下,大家才会觉得谣言才是真的、其他的信息是不可信的?当“谣言就是真相”的时候,你作为一名独立记录者的感受是什么?什么样的动力让你继续做这样的记录?

王莉雅:唤醒更多人的一些认识,是我做记录的一个动力吧。因为我处于漩涡中间,我能看到的一些东西可能是生活在这之外的人看不到的。我想把这些东西记录下来,让更多人看到它本来的面目,至于他怎么思考就是他自己的问题了。

独立记录:打破媒体发声垄断的新出路?

吴婧:可成对这种民间记录的涌现和信息整合的状态有什么样的观察?

方可成:当我们说到现在的情况糟糕的时候,似乎有一个不言自明的预设:“之前挺好的,现在变糟糕了”。但之前真的有那么好吗?

我在中大有教中国新闻传播历史的课程,我会向我的学生们强调了解历史非常重要。比如2000年左右中国新闻业的黄金年代,调查记者可以如何报导、做孙志刚事件等。我们有好的过去,但其实也有不那么美好的地方,过去也有很多自己的局限和问题,乃至失败的地方。

我认为之前的问题在于:渠道是垄断的。之前我请一个做了几十年记者的朋友到我的课上来分享,他讲了一个例子:大概2000年左右的时候他到一个农村采访,当时全村的人出来欢迎他,因为当地有一个冤案要报导。如果没有记者去报导,他们的声音就彻底听不见了——也就是说,当时发声渠道完全被媒体垄断了。你可以说很多媒体很好地使用了垄断让那些冤案被看见,但同时也一定有很多的冤案没有被看见,毕竟媒体有自己的版面限制和各种局限性。他说,现在这样的场面不会再发生了,因为如果你有一个冤案,村里面老人如果有孩子在外面打工,会帮忙把这个东西发到微博上。也许这个事情真的很严重,就会引起全国的关注。所以从这个角度上来看,我们是有机会来打破之前被媒体精英垄断的渠道,让更多独立的声音可以被听见。

《苹果日报》与立场新闻之后,香港传媒的现状与前路

吴婧:纪尧刚好是在这样的低潮下进入到新闻行业,我很想听一下你的观察。

王纪尧:在2021年苹果、立场跟众新闻等媒体相继倒下后,我身边跟我一样刚加入新闻行业的同学以及前辈都非常心灰意冷,好像堕入了一个低谷。可是近期大家复原得很快,很多新的独立媒体相继出现了,包括《法庭线》、ReNews以及本来已经存在的香港独立媒体,也出现了一些海外的香港媒体,所以有不少新闻行业的前辈都非常努力在撑住香港新闻。去年的确是感觉看不到前路,可现状是它正在化整为零,慢慢有变成“先要找出一条出路了”。这个东西当然要慢慢去看、去改变,因为谈实际上的数字的话,记者前辈开的新闻专页以及这些媒体的规模和影响力一定不够之前大。我在台湾念书的时候,有很多教授跟台湾朋友告诉我,以前看香港的新闻都是看立场和苹果,现在没了他们都不知道该怎么办。其实这里存在一个Gap——他们其实不知道《法庭线》,不知道这些独立媒体或者记者的名字。这当然要慢慢介绍,而且这些媒体的规模可能也去不了海外。我知道大家也在努力,可现在的状况还需要我们继续加油去把这个信息去填补上。

第二个我想要讲的是,读者或者香港人可能没有以前运动热潮或国安法刚刚落实的时候那么有热情了。大家可能累了,看很多新闻也是倒闭、禁书之类的负面新闻,感觉没有办法去改变现状,跟2019年可以去上街游行的状况非常不一样。特别是移民潮之后很多人都离开了,他们觉得没有办法去改变香港这个地方,或者已经认定香港会慢慢变得跟中国内地一样,他们就不想再看新闻了。

谢梓枫:2014到2019年香港进入一个“逃避新闻”的阶段。比如说传媒人阿果在中大念新闻硕士的时候,他的研究题目“逃避新闻”也成为他的书《失声香港》的其中一个章节。

但是从数据来看,香港对新闻的readership还在。中大新传每年都会跟路透社做一个新闻阅读报告,其中有一个Trust Score,有趣的是现在香港社会对于媒体的信任其实依然维持在2019年同等水平,2020年的时候它掉下去了,但是过去两年又回升了。这两年我自己和身边的朋友都没有觉得有一个很明显的“逃避新闻”的倾向。刚刚纪尧提到的一些独立媒体和前辈新开创的新闻平台,作为一个newcomer to the industry,他们一开始受到的关注其实是挺不错的。

针对新的媒体和平台,我自己做了一个简单的整理。很多苹果本来的记者出来开了新的平台,涵盖了不同的方面,其中饿底TV是讲饮食的,由原苹果副刊《果籽》的记者们组建起来。最近出来比较重磅的是《法庭线》,它提供了一个平台,让法庭记者可以重新聚起来再做法庭的报导。从这些状况我们可以了解到,很多新闻工作者还是留了下来做事情。

中港独立记录的挑战与风险

吴婧:接下来我想要探讨的是,我们怎么样做独立记录?在独立记录中遇到了哪些困境?我们接著请倩儿讲一讲吧,毕竟你本身之前在很多家机构媒体工作,现在变成了一个独立记者。你在记录过程中遇到了什么样的挑战?

陈倩儿:我做独立记者或者自由撰稿人大概一年左右的时间,跟以前在端这样比较创新的媒体不同的是,现在成了one-man band,一个人搞定所有事情。其中有一个困难是我怎么有效地吸取不同的信息,还有找到自己好的新闻线索。有时候我赶稿子,有一两天不集中看新闻,就感觉错过了很多,不像你在一个新闻机构,会有大家的support。

另一个我猜也是很多自由撰稿人的困境,就是如何找到一个可持续的收入模式。行内大家都比较清楚,如果单纯靠写新闻稿或者深度报导的特约稿费,要养活自己不是特别容易,所以要自己去探索不同的模式。现在香港可能做自由撰稿人的很多朋友暂时也很难完全通过新闻的稿费来养活自己,还是会有一部分的收入是来自另外的项目:在大学做research assistant,在一些学校教书、教写作,或者像我可能会接一些行业刊物这种稿费高一点的稿子,所以一个比较好的收入组合也很重要。另外也可以申请一些好的新闻机构的funding,像Matters还有海外的基金会也会提供给我们一些做深度报导的资金。每个人都要找到适合自己的模式。

吴婧:我还想继续追问一个问题,我知道每一个记者都会有一个自己的career:我在一个什么地方发表什么样的文章,不停地去建立自己的portfolio。那你觉得一个独立记者的成长空间和资源有哪些呢?他要怎么样去规划自己的成长路径呢?

陈倩儿:我自己也还在摸索之中,我觉得比较重要的是找到自己持续写作的母题吧。另外独立记者还是能找到跟自己合得来或能够support自己的编辑的。媒体对独立记者的要求,可能百分之八九十的活都是记者自己搞定、独立完成;但在我合作的媒体里,有很多有心有力的自由撰稿人。另外我在跟一些同行聊,希望独立记者们之间也能形成一些support、一起成长。我们没有了传统机构的同事,但其实我们可能三四个独立记者也可以形成一个互助小组,比如稿子互看、给意见,互相事实核查。

吴婧:我接下来想再问一下莉雅的状态:作为独立记录者,你是无时无刻都在为钱发愁的。我知道莉雅做的很多记录是无偿的,是出于想要记录的心情去记录。我不知道你是怎么去看待自己这些记录的?另一方面你可能还在承担著一些意想不到的风险,可以跟我们分享一下你自己作为独立记录者的心路历程吗?你在这个过程中遇到的困境是什么?

王莉雅:其实很多人会问我为什么要做这个事情。我是从大学的时候开始做公共表达的,当时读的是语言学专业,会记录在专业里面看到的同龄人的学习状况、面临的困境。我身处一个什么样的环境里面,我就会去记录我所处的环境。

困境的话还挺多的,比如前期选题、中期采写、后期发布的时候,你并没有预期这个内容会被很多人看到。当你这个记录被很多人看到的时候,心里会觉得自己没有任何的专业背景,不是新闻学专业出身,也没有在媒体行业进行过专业训练,这只是非常多的记录中的一个而已,但它可能被成千上万的人看到了,你会有一种“我是不是写得不够好”、“我是不是没有经过专业人士的审稿”、“我这个信息要是哪里写得不太对,会给大家造成不好的观感”之类的顾虑。你把作品交付出去之后,后面的一些影响力、传播力都不是你能控制的。

另外,做独立记录其实没有一种可持续的收入模式,我自己也没有把它当做本职工作,甚至都没有把它当作一种副业,它只是我的一种业余爱好。我的本职工作跟媒体没有任何关系,而且比较忙。一方面我非常留心关注我身边所发生的事情,在不同的时刻会观察到身边的环境发生了一些变化,就想把它们记录下来;另一方面,当你的一些记录有了比较大的传播力时,会有非常多人找上你,这些人可能你平时比较少接触到,你会有非常多的机会接触到一些非常稀缺的群体,并且他们也愿意接受你的采访。但可惜的是你没有时间去做这个事情,因为很多事情它就发生在那一刻,后面没有补回来的机会。

吴婧:我刚才听到你讲的两个点非常触动,一个是你觉得当那篇文章在网上有非常大量的传播的时候,自己作为记录者的心情可能跟传统机构的记者不一样。传统机构的记者无论怎么样还是有一个平台的保护的,他会觉得“我希望我的文章被越来越多的人看到”。可能像莉雅这样的独立记录者会有一个担心是会不会被“盯上”、被有关部门“关注”,这是独立记者面临的一个非常艰难的处境。另外一个点你也提到,当独立记录者把一些自己观察到的环境上的问题写出来之后,会发现有很多人想来找你们诉说。这个诉说的欲望是存在的,独立记录者打开了一个窗口。很多机构里的记者现在会面临的一个困境是,我们去找一个人采访的时候,会面临受访者对于机构的不信任,对于被引用或被曝光的一种恐惧,大家在讲述的时候很紧张。但是我觉得当你很勇敢站出来去记录一些东西的时候,这些人也会勇敢地向你打开。我想要把这个镜头再转到香港这边,想听纪尧分享一下你在香港做独立记录的时候,遇到的一些困境是什么样的?

王纪尧:我先讲一下刚刚提到的“独立记者要建立portfolio”这一点。对于我这种比较新的记者来说,这是非常困难的:你的CV不够多,你要如何说服你的受访者?怎么赢得他的信任去做这个访问?因为香港现在这样的情况,我非常幸运地在一路上有很多新媒体跟编辑伸出援手,而我们这些新的记者最需要的就是编辑的帮忙。因为我们经验比较少,很多时候不能做出一个非常有把握的决定和选题的方向。新记者如果选择独立记录的话容易失去方向,这是我们会面临的一个比较大的困境。我们可能没有那么多的经验去接受和消化讯息,很难去找到议题的角度,所以的确需要编辑跟我们去讨论和帮忙,所以我非常希望有一个独立记者互助会这样的资源。

吴婧:我想把话筒给到方可成老师,请你分享一下现在大陆的独立记录,你观察到的情况是什么样子的?有哪些困境?我们可以怎么改?

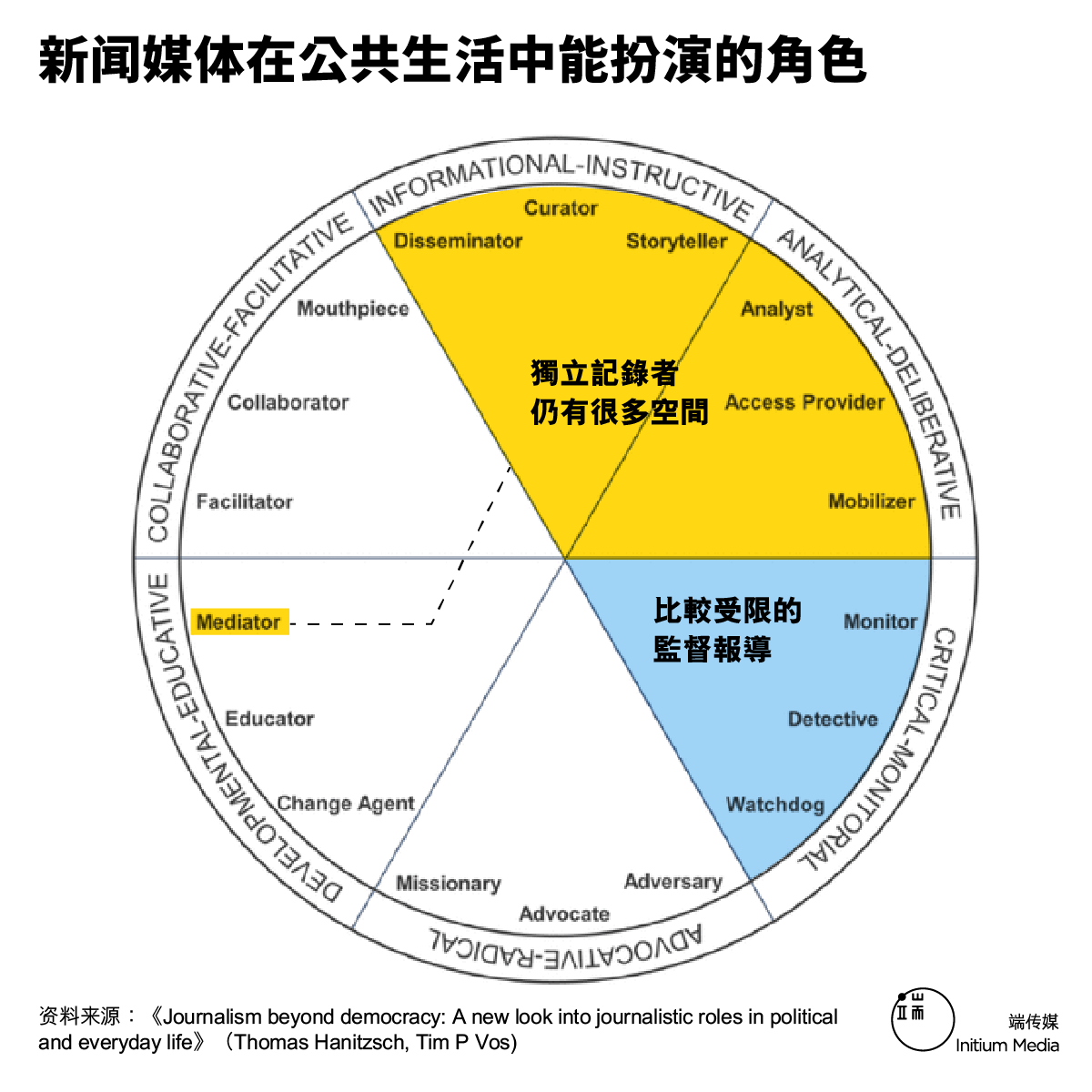

方可成:大陆的独立记录的一个特点是,其实参与的人已经比较多了。新闻业在公共生活中到底应该扮演什么样的角色?它其实扮演一个watchdog(看门狗)的角色,这非常重要。

这两张图同时来自一篇论文,它里面探讨的是新闻媒体在公共生活和个人的日常生活中到底有什么样的意义。第一张图展现的是新闻媒体在公共生活中能扮演的角色。右下角这个monitor、detective、watchdog,这其实是比较偏向于刚才大家说到、现在比较受限的监督报导。但如果看其他方面的话,做独立记录者是有很多的空间的。图中我们看到analyst(分析者),或者叫access provider,即提供一个平台,让大家可以通过它来发声。比如微博大V或者一些有影响力的人,会开放自己的私信来传递大家的声音;再比如说MeToo参与者弦子,她微博还在的时候会转发很多受性侵的当事人的消息。我们目前已经能看到很多这样的记录者,当他积累一定粉丝之后,实际上就成了一个access provider。还有上面的curator、disseminator、storyteller(讲故事的人、把信息聚拢起来去传播的人)也在做information curation这方面的一些事情。他们会去收集、发布一些信息,比如说NGOCN每天都会发布一个日报,其实就是扮演了这样一个角色。左下角有一个mediator(调停者),它的作用是去促进对立的群体沟通,这其实是传统媒体做得比较少、比较差的,但我不知道作为一个记录者,能不能通过这种个人化的记录成为一个媒介,在相互不理解的群体之间去促进相互理解。

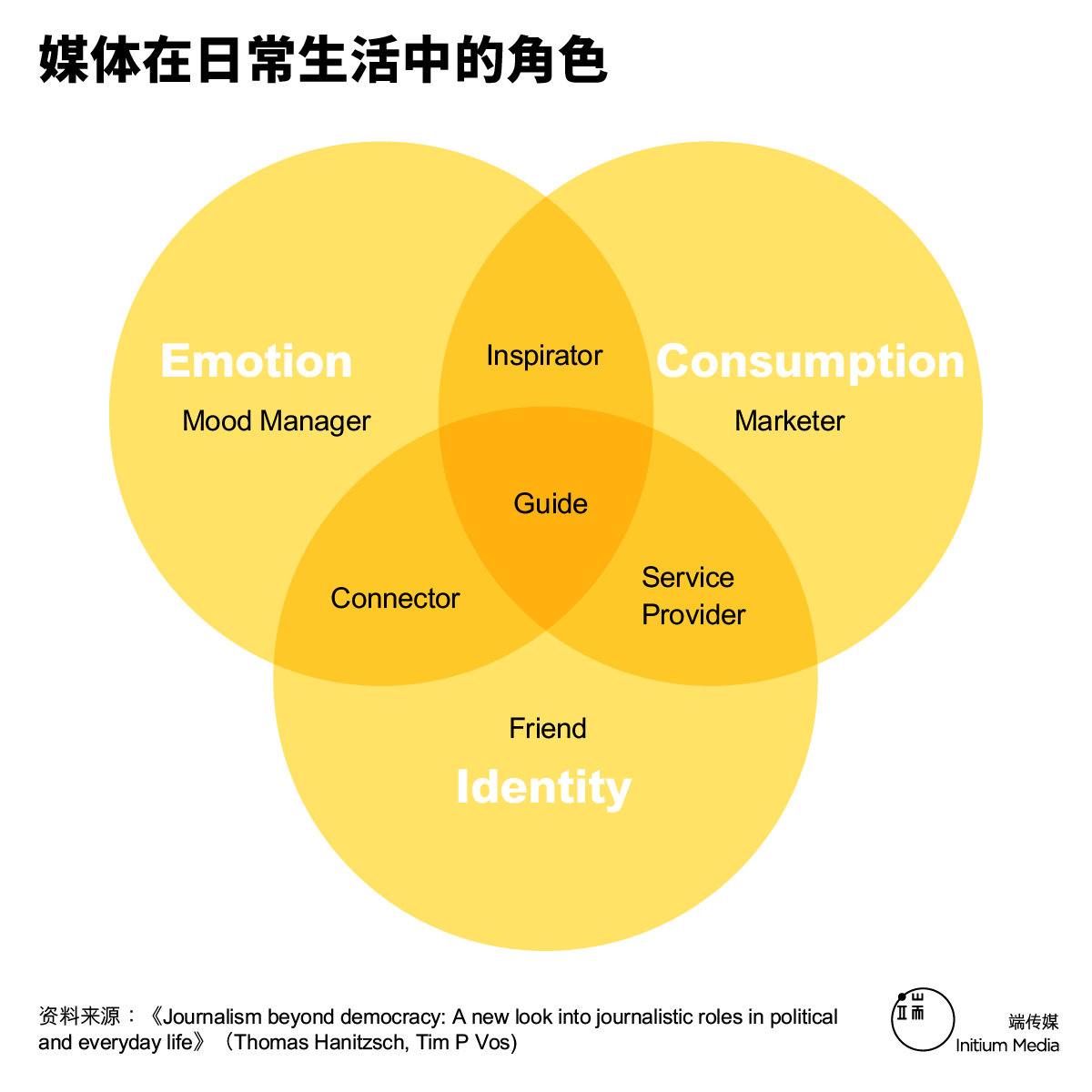

下一张图展现的是媒体在日常生活中的角色,它有三个主要部分:emotion、consumption和identity(情绪、消费和身份认同);中间又分了各种各样的角色,比如管理情绪的角色、向导的角色、提供服务的角色、当你的朋友的角色。传统媒体受限于它的生产模式,其实是比较少扮演这些角色的;而当很多人参与独立记录之后,大家可以去思考,“我是不是在某种程度上可以去扮演这些角色?”

另外刚刚大家也提到,独立记录是需要一个网络支持的。“独立记者”这个名字有点误导,任何能奏效的、保持长期运转的独立记录,绝对不是一个人单兵作战的,背后应该是有一个支持网络的。这个支持网络包括刚才提到的编辑、校对、事实核查,也包括提供法律支持:如果你被人告了怎么办?还需要包括情绪支持:你在网上被网暴了怎么办?这些方面传统媒体其实做得也不好,我最近在做一个关于网暴传统媒体记者的课题,发现很多媒体也没有给自己的记者提供很好的支持系统。但不管怎样,摆在独立记者面前的瓶颈问题是现在这个网络在逐步搭建起来,但仍然非常不成熟。至于资金支持的问题,这不仅包括工资,也包括社保、医保这些支持。而独立记者能不能探索出一个更好的支持模式?这也是一个非常重要的挑战。

最后一点是刚才有人在提问的时候谈到一点:怎么样去到达更多的受众?我个人相信个体的记录更有可能突破同温层,当更多的个体参与到记录和转发的过程之后,通过个体化的网络扩展开更有望去突破这种传统。每个人在个体生活中,根据自己的家庭出身、职业都有不同的网络。如果我们的独立记录能够引入更多的人,让更多的人参与进来的话,是一个到达更多受众的方法,实现一些跟此前传统媒体时代不一样的效果。

记者、读者、媒体,未来可以承担怎样的责任?

吴婧:最后一个问题我想问各位:我们一直想希望建立一个独立记录的生态,里面有记者、读者,也有像端这样的平台。那在这个生态里面,每一个角色他们的责任是什么?他们应该能做的是什么?

王纪尧:最直接的就是金钱上的支持吧。很多独立记者或媒体发起的众筹还没有达标,想呼吁大家一下帮忙支持和转发。他们现在的关注度其实还不够高,大家可以分享给海外的香港人或其他人。自从大媒体倒了以后,他们没有其他的渠道了解在地的事情,而我觉得在地的讯息是非常重要的,所以大家可以把资源给一些在地的独立记者和媒体 。

谢梓枫:大家其实除了去找新闻来看、愿意去看新闻以外,也可以帮助到这个社会的信息建立。比如当受访者,保持这样的开放性,不要太害怕在现在的香港社会公开讲话,我觉得这是读者可以做的事。

陈倩儿:从读者的角度来看,大家可以跟朋友分享平常自己看什么媒体、怎么筛选信息。跟朋友聊下来会发现,如果不是在媒体业工作、大家也不聊的话,会比较少去想这些问题。你可以选择自己喜欢的新媒体或者公众号;但如果你选一个公众号的话,你也可以查一下它背后的写作者是谁、是一个怎么样的团队,有意识地做选择。你也可以选择自己喜欢的newsletter,比如端或者可成的newsletter,每天早上看一看也是一个很好的信息吸收途径。另外,掺杂一些自己可能不喜欢的媒体来看也蛮重要的。

吴婧:如何做到“兼听则明”是每一次分享都会有读者问到的问题。做媒体的人每天要看大量的带有不同的立场的新闻,在这里面去分辨出哪些是事实,哪些是别人设立的agenda,我觉得这是每一个媒体人都需要有的素养。如果你想要保持自己思考的独立性的话是不能偷懒的,更核心的东西是你要养成一个严肃阅读的习惯,以及每天去追问、思考的习惯。

王莉雅:作为一个记录者,我现在很明显地感受到互联网变成了一个表达的场所,已经失去了沟通和交流的功能了。在网络上但凡发表一些东西,马上就会迎来非常多的声音。可能对于读者来说,在了解足够多事实的情况上,可以暂时保持沉默,而不是著急地表达自己的一些想法、观点和评论。我们现在有太多的观点评论,而记录其实是一种事实的还原,大家可以在多看、多了解的情况下再发表一些观点和评论,这其实对于记录者来说是一件令人困扰的事情。我希望有更多发生在线下的交流和沟通、双向的情感流动和思维碰撞。

方可成:我想先回应一下刚刚“不能偷懒”这一点。评论区有人说,“这样是不是对大家要求太高了?”我从理念上非常赞同吴婧的建议,但从实际角度上来看,要求大家做这些确实是比较难的。而且当下新闻给大家造成的心理创伤太大了,如果让大家去读更多的新闻,我害怕会造成更多的心理上的创伤和打击。说不定可以反其道而行,也许不读那么多反而更好。这并不是“两耳不闻窗外事”:与其follow每天甚至每个小时的新闻进展,不如稍微离远一点,每周或每两周再去跟进一次一些重要事情的进展;与其去看日常的更新,不如去看几本书。

至于看新闻,你要分清楚哪些是信息、哪些是观点。如果你有办法从一篇文章中一眼看出哪些是有来源的信息、哪些是这个作者或媒体本身加进去的一些关联性解读,那不管你是看什么立场的媒体,对于接收信息来说都是很重要的一点。怎么去练习这样的能力呢?有人提到可以试著学习做一下事实核查,这样就会知道事实是怎么被扭曲、被重新包装的。而且自己去写一些东西,说不定对提高自己的媒体素养有帮助。 而“大家能做什么”这个问题,我们现在呼吁更多的人来做独立记录者的话,我们对“读者”的想象也需要变得更多元。如果需要一张网络来支持独立记者,在公民社会中“公众”可以扮演各种各样的角色。你的名字从今天开始就不只是“读者”,可能是“Patreon”(资助人)、是为独立记者提供法律服务和心理支援的人、独立记者的朋友和鼓励师,你可以扮演非常多不同的角色。既然我们已经跳脱出了传统由机构控制的新闻生产的生态,变得更加开放,其实每个人都已经不再只是“读者”了。

吴婧:记录其实已经改变了,它已经不再是一个被传统媒体垄断的状态,而过去这两三年里面独立记录的涌现改变了记录本身的定义。或者说,记录的参与者变多了,它整个概念在扩大,它的受众也因此会发生改变。与此同时,记录带来了主动性,这种主动性里面“读者”的角色也不再是以前的角色。今天讨论的东西有一些或许要在很多年之后才会发生,希望今天的讨论是我们踏出的第一步,而端也会持续在建立独立记者生态的进程中提供支持。