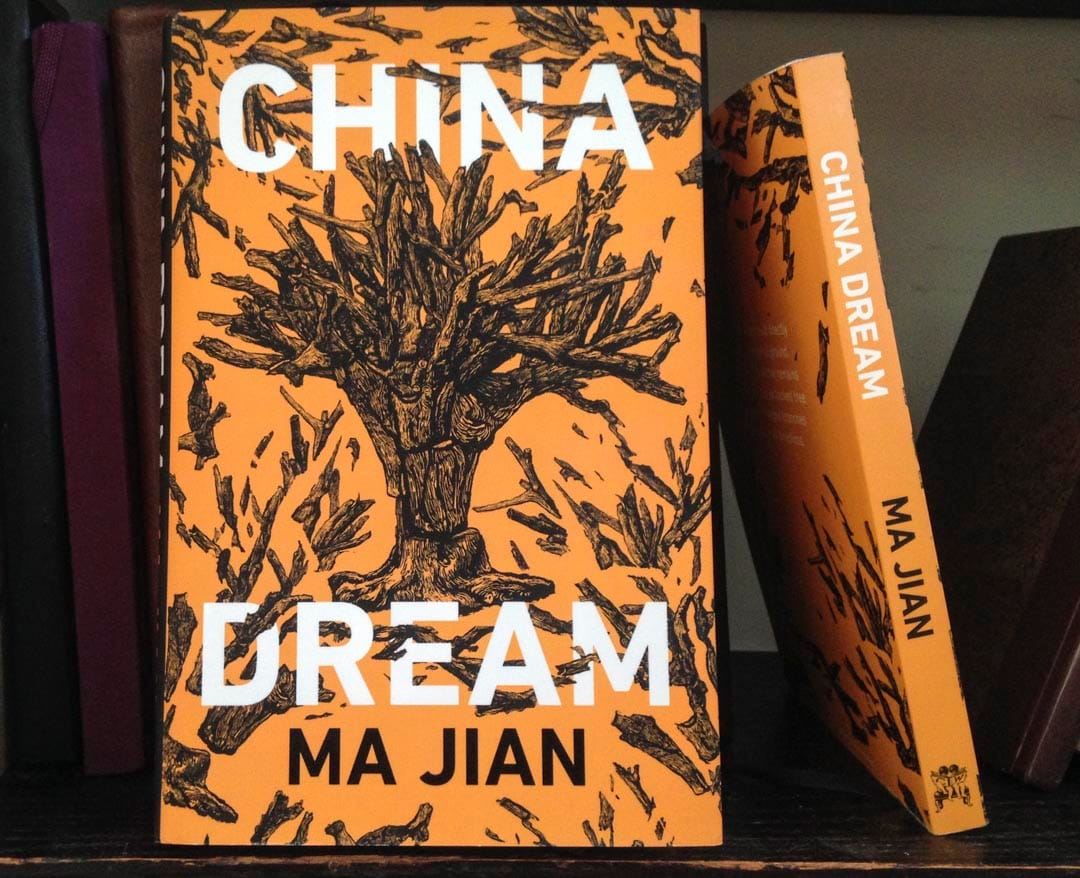

做噩梦不可怕,可怕的是醒来现实就是噩梦,那该要如何戳破?流亡作家马建新作《中国梦》里的马道德,负责编织一个新的梦,去掩盖噩梦。11月初,记者来到香港新近开幕的文艺热点大馆,出席文学节关于《中国梦》的讲座,却戳破了香港文艺界的自由梦。大馆以政治利益去审视一个作家的讲座,对马建而言,是一种共产党特色:“把政治跟文学区分开来,是中国共产党的一种做法,是政治要管治文学的一种手段。”他反复提到,早在97以前,就知道红色政权要来到香港。

1986年来到香港,1997年受邀到德国教书,马建做每个决定,都义无反顾。生存条件往往是最后的选择,一个作家该做的事情,就是他的道路。高行健曾形容:“马建的作品却一直锋芒毕露,对文学形式的追求并不回避人类自下而上的困境。他冷眼观照人的生存状态,不哗众取宠,才使他的作品总有分量。” 《中国梦》里的文字,俐落冷硬,读下去不会让人迷醉,倒像现实伸出来的巴掌。许多年来他一直提到他不反对优美的词句,张爱玲的华美,也斯中英转换的聪明词句,还有高行健对纯美学的追求。但他也强调自己是一个人,一个作家只能回应真诚的个人经验。“我在伦敦,最大的感触,就是一个流亡作家恰恰是处在一个寻找自己的过程。是流亡也好,是移民也好,这种文学一直存在。包括马克斯,写资本论,他也是流亡作家。”马建说。

“把政治跟文学区分开来,是中国共产党的一种做法,是政治要管治文学的一种手段。”